仏教の教理に従えば、人は死んだら輪廻転生をして、前世の記憶は何も持たずに、「六道」すなわち「天」、「人」、「修羅」、「畜生」、「餓鬼」、「地獄」のいずれかの世界に生まれ変わることになります。

しかし、これまで「「トシの行方」の二系列」や「トシ追悼過程における≪鳥≫の系譜」という記事に書いたように、トシの死後の賢治の作品を詳しくたどってみると、彼は死んだトシの「行き先」について、必ずしもこのように仏教的にばかりは考えておらず、トシが鳥になって自分のことを見ていると感じたり、トシの魂が海の彼方にいると感じたり、山上の雲の中にいるのではないかと想像したりしています。

この間、賢治がずっと考えつづけていた問題は、一般化して言えば≪死者はどこにいるのか≫ということでした。これはさらに言いかえれば、死者が行くとされる「≪他界≫はどこにあるのか」という、「他界観」の問題であるということになります。

賢治は、トシの行方について考え悩む中で、結果的にさまざまな「他界観」の間を遍歴することになりますが、今日はその過程における「他界観の変遷」という視点から、賢治のトシに対する思いをとらえてみたいと思います。

1.他界観の分類

賢治は、たとえば「青森挽歌」においては、死んだトシの行き先を、「畜生(鳥)」、「天」、「地獄」という順に、仏教的な輪廻転生観にしたがって想像してみていますから、少なくともある部分で仏教的な他界観に則っていたのは確かです。しかしその一方で、日本武尊伝説を引用する「白い鳥」のように、彼は仏教とは別の日本固有信仰的な他界観にも、影響を受けていました。

これまで古今東西の人間が抱いてきた他界観には、文化・宗教ごとに多種多様なものがありますが、まずはその全体像を何らかの形で整理して、次いでその中で賢治の他界観がどう位置づけられるのか、という順に検討を進めてみることにします。

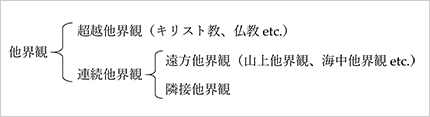

そこで、「他界観の分類」ということが課題になるわけですが、これについて哲学者の古東哲明氏は、『他界からのまなざし 臨生の思想』という著書において、さまざまな他界観を「近傍他界観」と「遠望他界観」という二つに分類し、次のように述べておられます。

よくしられているように、日本人の他界観は、超絶的なかなたへ飛翔しない。あの世はかぎりなくこの世に近い。むしろこの世そのものに内接する。「草葉の蔭」というように、死者は<すぐそこ>にいる。他界(死界・幽冥界・涅槃)と此界(生存界・顕明界・娑婆)とは、別々のことではない。ただ、冥顕の区別(不可視と可視のちがい)があるだけである。

まるで紙のウラ・オモテ。他界と此界とが、一体二重関係をとりむすぶ。そのことを「冥顕一体」と、たとえば天台本覚思想ではいう。エピグラフ(註)にひいたリルケと同様、なにかある一なるレヴェルの本体だけがリアルに在って、その別様のあらわれ(冥と顕)が、あの世でありこの世ということになる。

他界をこの世の間近に想定するこの他界観を、以下、近傍他界観と名づけよう。近傍は数学用語。境界内とは一線を画しながら、しかしその境界線にギリギリまで直接する領域をいう。

とうぜん、イスラームやキリスト教圏で考えられる遠望他界観とは決定的にちがう。つまり、この世と完全に隔絶した、はるか彼方の背後世界(Hinterwelt)を遠望し、そこへ超越していくことで、生死の去就をめぐる不安や痛苦を解消しようとする発想や意志は、希薄である。註: 生きている者はみな、あまりにもきびしく生と死とを区別する誤りを、おかしている。天使たちはしばしば知らないという。自分たちが生者たちのあいだを行くのか、それとも死者たちのあいだを行くのかを。(リルケ『ドゥイノの悲歌』第一詠)

|

他界からのまなざし (講談社選書メチエ) 古東 哲明 (著) 講談社 (2005/4/9) Amazonで詳しく見る |

すなわち古東氏は、日本固有信仰のようにこの世の近くにあの世を想定する他界観のことを「近傍他界観」と呼び、キリスト教などのようにあの世をこの世から隔絶され到達不能なものとする他界観のことを、「遠望他界観」と呼ぼうというのです。

これは、多種多様な「他界観」を、基本的にまず大きく二つに分けることによって、展望をすっきりと整理してくれます。

ただ私としては、この分類を少しだけ修正して、より具体的なものしてみたいと思います。修正を加えたい理由の一つは、上記の「近傍他界観」と「遠望他界観」の相違の本質は、「近い」「遠い」というような距離の「量的な違い」というよりも、古東氏も述べているように、後者においては「完全に隔絶」されていて彼此の交流が不可能であるという、「質的な違い」にこそあるからです。「近傍」「遠望」という名称では、この点がやや不分明になってしまいます。

修正を加えたいもう一つの理由は、古東氏の「近傍他界観」のうちでも、たとえば柳田國男が説いたような「死者の魂は里を見下ろす山の上に留まっていて、盆や正月に子孫の家を訪れる」という他界観と、「死者は常に生者の傍らに一緒にいる」のとでは、同じ「近傍」であってもかなりの違いがあるからです。前者においては、死者は平素は生者から分かたれていて、一年のうちの特別な節目に、特別な儀式に則ることによって、はじめて生者との「共存」が果たされるのに対し、後者においては常時共存しており、日常的に何らかの相互交流が可能なのです。

このような特徴を反映させるために、本稿では下記のように他界観を分類してみます。

すなわち、まず古東氏の言う「遠望他界観」を、本稿では「超越他界観」と呼ぶことにします。この他界観では、あの世とはこの世とは完全に隔絶されたものであって、それは単に「距離が遠い」というように量的に離れているだけではなく、生者には決して到達できない、質的に「超越」した場所なのです。

これに対して、あの世とこの世は何らかの形で「つながっている」と考える他界観のことを、ここでは「連続他界観」と呼ぶことにします。

ここで、仏教における他界観は、超越他界観か連続他界観かどちらに属するのかということを、考えておきましょう。

仏教の経典の中で、その世界観の詳細な理論は、『阿毘達磨(アビダルマ)倶舎論』において体系的に記述されており、賢治も「青森挽歌」でトシの行方を考えるにあたって、「むかしからの多数の実験から/倶舎がさつきのやうに云ふのだ」と記しており、この倶舎論を重視していたことがわかります。その基本経典である『国訳阿毘達磨倶舎論』では、無間地獄はこの世から「下方二万由旬」の場所にあると記されており、四大王衆天は「上方三万由旬」にあるとされています。ここで、「由旬」という古代インドの距離の単位には諸説ありますが、一説に従って1由旬=7kmとすると、「地獄」はこの世から14万km下方に、「天」は21万km上方にあるということになります。

これを文字どおりに解釈すれば、他界としての「地獄」も「天」も、いくら遠いとは言えこの世と「つながって」いるわけなので、「連続他界観」のようにも思われます。しかし、この距離数は実質的には、「人間には到達不可能」ということを表現するためのインド的な修辞であることを考えれば、やはりこれはキリスト教などと同じく、「超越他界観」に属するものととらえておくのが妥当でしょう。

さて、以上ように「超越他界観」と「連続他界観」という基本的な二分類を行った上で、本稿ではさらに後者の「連続他界観」を、「遠方他界観」と「隣接他界観」の二つに分けることにします。

前者の「遠方他界観」には、この世の中にあって往来可能とは言え、生者の生活世界とは離れた場所(=遠方)に「他界」を置く、柳田國男的な「山上他界」や、彼方の海上(または海中)に他界を想定する、「ニライカナイ」などが含まれます。

後者の「隣接他界観」は、「死者が常に生者とともにいる」と考えるもので、その一つの典型は、「死者との共存・共生・共闘」ということを追求した、晩年の上原專祿の思想です(「上原專祿の死者論―常在此不滅」参照)。あるいは、『魂にふれる 大震災生きている死者』等を著した若松英輔氏の死者観もそうですし、また近年流行した「千の風になって」という歌も、まさにこれに相当します(「千の風になって」参照)。

このような他界観は、死者の遺骨を墓地に埋葬せず身近に置く「手元供養」という形態が流行するなど、近年の日本で一般の人々の間にも広がってきている感がありますが、これらの思想の系譜をさかのぼっていくと、下記のような平田篤胤の思想にたどり着きます。

抑 、その冥府と云ふは、此 顕国 をおきて、別 に一処 あるにもあらず、直ちにこの顕国 の内 いづこにも有 なれども、幽冥 にして、現世 とは隔 たり見えず。(平田篤胤『霊 の真柱 』)

ということで、古今東西の多種多様な他界観を、ひとまず上記のように三つに分けることができるのではないかと思うのですが、ただ賢治の死者観を考察する上では、これに加えてもう一つ、考えておかなければならないことがあります。

それは、以前に「トシ追悼過程における≪鳥≫の系譜」という記事で見たように、賢治は死んだトシの行方を考える際に、上のように死者のいる静的な「場所」として他界を想定するだけでなく、妹が≪鳥≫に転生して飛翔しているという形で、いわば「動的」な仕方で死者を感じとることもあったということです。これも、日本武尊伝説や『遠野物語』のように、日本固有信仰に見られる死者観の一つと言えます。

それでは上記のような分類をもとにして、次節においては口語詩作品の順に沿って、トシ追悼過程における賢治の他界観の変遷をたどってみましょう。

2.賢治のトシ追悼過程における他界観の変遷

賢治がトシの死後の行方について最初に触れているのは、まだ彼女が存命中の「永訣の朝」の最後で、「どうかこれが天上のアイスクリームになつて/おまへとみんなとに聖い資糧をもたらすやうに」と願う箇所です。ここで賢治は、トシが「天上」に行くと想定しているわけで、ひとまずこれは仏教的な「超越他界観」に相当します。

次に、賢治が死後のトシについて記すのは、「風林」において、「おまへはその巨きな木星のうへに居るのか/鋼青壮麗のそらのむかふ」と記している箇所です。これだけでは、いくら遠いとは言え木星は「この世」にある存在ですから、「連続他界観」なのかとも思えます。

しかしこれに続いて、「ああけれどもそのどこかも知れない空間で/光の紐やオーケストラがほんたうにあるのか/………此処あ日あ永あがくて/一日のうちの何時だがもわがらないで……」とあり、「光の紐」や「オーケストラ」は、仏教の「天」における光や楽音の描写に相当し、また「天」では時間の経過が非常に遅いとされていることを考えると、どうやらこれも仏教的な「天」を指していると思われます。つまりここでも賢治は「永訣の朝」と同じく、妹はやはり天界に往生したと考えて(願って?)おり、この作品も「超越他界観」に基づいていると言えます。

賢治の時代には、人間が木星に行くことは絶対に不可能でしたから、これはあたかも天の場所を「上方何万由旬」と記している『倶舎論』と、相似の形になっていると言えます。

これらに対し、続く「白い鳥」では、賢治は岩手山の山麓で「白い鳥」を見て、それがトシの化身ではないかと考えます。ここで、「鳥への転生」というイメージが初めて正面切って現れてくるわけですが、賢治がその鳥を見ている場所が、彼にとっての「聖なる山」である、岩手山の麓であったということを、見逃してはいけません。

すなわちここには、「山上他界観」の影響も見てとれるのです。

前述のように「青森挽歌」では、賢治はトシの行方を「畜生(鳥)」、「天」、「地獄」という順で仏教的輪廻転生観に従って想像しており、これは「超越他界観」に基づいています。

「畜生(鳥)」に転生した場合には、その鳥は「この世」にいるわけなので、「連続他界観」のように見えるかもしれませんが、これが仏教的に鳥に転生した場合には、その鳥は前世の記憶は何も持っておらず、「白い鳥」におけるように、鳥が「兄が来たのであんなにかなしく啼いてゐる」ということはありえません。それは、「無心のとりのうたをうたひながら/たよりなくさまよつて行」くということしかできず、生者と死者が意味のある相互作用をするということは、ここでは不可能なのです。すなわち、彼我の間には超えられぬ壁があることから、これはやはり「超越他界観」なのです。

次いで青森から北海道に渡る「津軽海峡」において、賢治は「かもめがかなしく鳴きながらついて来る」と思いつつこの白い鳥を眺めていますが、以前に「津軽海峡のかもめ」という記事に書いたように、賢治はこのかもめのことも、どこかで「トシの鳥への転生」としてとらえていたのではないかと、私は考えています。

またこれに加えて、この鳥は海の上で現れているわけですから、その背景には「海上他界観」も潜んでいるということになります。

一方、北海道から樺太に渡る「宗谷挽歌」においては、「みんなのほんたうの幸福を求めてなら/私たちはこのまゝこのまっくらな/海に封ぜられても悔いてはいけない」などという大乗仏教的な思想が展開され、また「とし子が私を呼ぶといふことはない/呼ぶ必要のないとこに居る」という言葉や、「あんなひかる立派なひだのある/紫いろのうすものを着て/まっすぐにのぼって行った」という描写は、トシが仏教的な「天」に往生したということを想定しています。しかしその一方、賢治がこの作品の根底のところで前提としている他界観は、実は仏教的なそれではなく、「連続他界観」と言うべき部分の方が大きいのです。

すなわち、賢治はここで「けれどももしとし子が夜過ぎて/どこからか私を呼んだなら/私はもちろん落ちて行く」と言い、他界にいるトシが自分を呼ぶ可能性を考えていますし、それに応じて彼が「落ちて行く」ことによって、トシに対して何かができるはずだと考えているからです。「おまへを包むさまざまな障害を/衝きやぶって来て私に知らせてくれ」とか、「いままっすぐにやって来て/私にそれを知らせて呉れ」という懇願もまた、あの世とこの世の相互交流ができるということを、前提としています。

さらに、この作品の中で賢治は、トシに呼ばれたら海に「落ちて行く」ことを秘かに決意しており、その結果として「私たちはこのまゝこのまっくらな/海に封ぜられても悔いてはいけない」と自らに命じているわけですから、「私たち」のもう一方であるところのトシは、すでに「まっくらな海」の中にいるのだ、ということになります。

つまり、死者であるトシが海中にいることを想定しているわけですから、これは「連続他界観」の中でも、「海中他界観」に他なりません。「宗谷挽歌」という作品は、一見すると仏教的な外観をまといながらも、その中身はこのような「連続他界観」に基づいているのです。

樺太の海辺における「オホーツク挽歌」では、賢治は「わたくしが樺太のひとのない海岸を/ひとり歩いたり疲れて睡つたりしてゐるとき/とし子はあの青いところのはてにゐて/なにをしてゐるのかわからない」と考えていますが、ここで彼は、死んだトシがはるか彼方の水平線の果てにいるのではないかと感じているわけです。これは、海の彼方に他界があるとする、「ニライカナイ」の思想とよく似ています。

すなわちこの作品は、「海上他界観」と関連していると言えます。

樺太からの帰途の「噴火湾(ノクターン)」では、賢治は「駒ケ岳駒ケ岳/暗い金属の雲をかぶつて立つてゐる/そのまつくらな雲のなかに/とし子がかくされてゐるかもしれない」と考えていますが、これは一転して、「山上他界観」に密接に関連するものです。山上にかかる雲の中に死者を思うという古代日本人の感覚については、以前に「山の雲と他界」という記事に書きました。

以上で賢治は、北海道~樺太の旅から帰郷し、また花巻近郊での日常生活に戻るのですが、これ以降の彼の作品には、死んだトシのことはあまり頻繁には出てこなくなります。その背景には、「けつしてひとりをいのつてはいけない」という「青森挽歌」の戒めも作用しているのでしょう。しかし、直接トシに触れていない作品を深読みしてみると、ひょっとしたら賢治はここにトシの存在を感じていたのではないかと思われるものが、いろいろ浮かび上がってきます。

翌1924年4月の「休息」や、5月の修学旅行における「海鳴り」「〔船首マストの上に来て〕」が、それに相当します。

「休息」は、その作品舞台は花巻近郊の野原かと思われますが、ここで突然「eccolo qua!」と鳴くひばりは、その声の意味が「彼が来た!」であることからして、「兄が来たのであんなにかなしく啼いてゐる」という「白い鳥」が強く連想されます。すなわち、ここには「鳥への転生」のイメージが潜んでいる可能性があるのです。

賢治がこのひばりに出会った場所は、前述のように花巻近郊の野原かと思われるので、ここが亡きトシの居場所だったとすれば、この作品において賢治の「隣接他界観」が、初めて出現したと言えるかもしれません。

「海鳴り」では、賢治は砂浜で荒波に向かって自らの感情をぶつけていますが、ここで≪海≫という存在は、「阿僧祗の修陀羅をつつみ/億千の灯を波にかかげて/海は魚族の青い夢をまもる」と描かれているように、海の中に貴重な経典が蔵されているという「竜宮伝説」を下敷きにしています。つまりここには、「海中他界観」が関連しています。

さらにその場合、「海は魚族の青い夢をまもる」という賢治の願いは、亡きトシの安寧への祈りにも、つながるものでしょう。

「〔船首マストの上に来て〕」では、「津軽海峡」と同じように、賢治には海上を飛ぶかもめがトシの化身として感じられていたのではないかと、私は考えています(「津軽海峡のかもめ」参照)。すなわち、ここでも賢治の心には、「海上他界観」とともに「鳥への転生」のイメージがあったのではないかと思われるのです。

またこの作品では、それまで亡きトシのことを思うたびに賢治を苦しめていた深い喪失感が、明るく昇華されているようにも感じられることが、とりわけ注目されます。

この後、同年6月の「鳥の遷移」および7月の「〔この森を通りぬければ〕」「〔北上川は熒気をながしィ〕」という、≪鳥≫が登場する3つの作品では、もちろん「鳥への転生」のイメージが土台になっています。そしてその上、ここにおいて亡きトシは、もはや超越的な彼方でも、「山上」や「海中」「海上」などの遠方でもなく、賢治のすぐ近くにいると感じられている点が特徴です。ここに至って賢治は、確かに「隣接他界観」に至ったと言ってよいでしょう。

そして、やはり同年7月の「薤露青」では、鳥への転生というのイメージさえも背景に退き、純粋な「隣接他界観」が見てとれるのです。

3.賢治の他界観の変化の特徴

以上のような賢治の他界観の変化が、大まかにどのような方向性をたどってきたのかということを整理すると、次のようなことが言えるでしょう。

まず一つには、それは初期の「超越他界観」(「永訣の朝」「風林」「青森挽歌」)から、次いで「連続他界観」の中の「遠方他界観」に移行し、最後にはさらに「隣接他界観」(「休息」「鳥の遷移」「〔この森を通りぬければ〕」「薤露青」「〔北上川は熒気をながしィ〕」)へ至った、という流れです。

「遠方他界観」の中では、「山上他界観」に相当するものが「白い鳥」「噴火湾(ノクターン)」の2つであるのに対し、「海中他界観」または「海上他界観」に相当するものは「津軽海峡」「宗谷挽歌」「オホーツク挽歌」「海鳴り」「〔船首マストの上に来て〕」の5つで、後者の方が多くなっています。

特徴のもう一つは、「連続他界観」の作品中には「鳥への転生」のイメージを伴っているものが多く、「遠方他界観」の中では3つ(「白い鳥」「津軽海峡」「〔船首マストの上に来て〕」)に、「隣接他界観」の中では4つ(「休息」「鳥の遷移」「〔この森を通りぬければ〕」「〔北上川は熒気をながしィ〕」)に、トシの化身とも言える≪鳥≫が登場します。

「遠方他界観」から「隣接他界観」へ、という他界観の変化においては、この「鳥への転生」のイメージが、両者の間の一種の「橋渡し」をしているような感もあります。

次に、上のように賢治の他界観が変化した動因は何だったのかということが問題ですが、「超越他界観」から「連続他界観」へと変化せざるをえなかった理由は、彼としては愛するトシが完全に隔絶された超越世界へ行ってしまうという考えに、耐えられなかったということが考えられます。「噴火湾(ノクターン)」の最後は、「たとへそのちがつたきらびやかな空間で/とし子がしづかにわらはうと/わたくしのかなしみにいぢけた感情は/どうしてもどこかにかくされたとし子をおもふ」という賢治の告白で終わりますが、彼としては、トシが天に往生したとはどうしても信じることができず、なおこの世のどこかにいる彼女を、思わずにはいられなかったのです。

また、「遠方他界観」から「隣接他界観」に変化していった要因としては、いつも身近に妹の存在を感じていたいという彼の願望もあったでしょうが、それ以上にもともと賢治という人は、常に「異界」の存在を身近に感じる能力を持っていたということが大きいでしょう。童話「インドラの網」には、「天の空間は私の感覚のすぐ隣りに居るらしい」と「私」が言う箇所がありますが、実に賢治にとって「他界」は、平素から自分のすぐ隣に接しているものだったのです。

コメント