妹トシの死後、8か月あまりが経っても、「青森挽歌」「オホーツク挽歌」「宗谷挽歌」「噴火湾(ノクターン)」などの作品における賢治は、トシがいったいどこへ行ってしまったのか、必死に探し求めていました。しかしその努力も空しく、彼はトシに会うことはできず、その行方の確証をつかむこともできず、探索は失意のうちに終わりました。

妹の不在を心に受けとめきれないままに、その後も苦悩しつづけた賢治でしたが、しかしその悲嘆の日々の末に、彼は新たな心境に至るのです。翌年7月に賢治は、「〔この森を通りぬければ〕」や「薤露青」において「死んだ妹の声」「亡くなった妹の声」を聴き、また「〔北上川は熒気を流しィ〕」では、妹との会話を活き活きと楽しむまでになりました。

この際に賢治にとっては、「トシはどこにもいない」から、「トシはどこにもいる」へと、その感覚のコペルニクス的な転換があったのではないかと私は推測し、これまでいくつかの記事に書いてきました。これは相当アクロバティックな考え方のように見えるかもしれませんが、しかし「生きている者が死者を身近に感じる」という現象そのものは、以前に「「トシの行方」の二系列」という記事にも書いたように、われわれ日本人にとっては、さほど異様なものではありません。私たちは、お盆には祖先の魂を家々に迎えてともに過ごしますし、それ以外の時季でも、いつも懐かしい死者は「草葉の蔭から」私たちを見守ってくれているように感じます。

ただしかし、仏教を篤く信仰してその教理を身につけ、常にこの世界を仏教的な観点から把握していた宮澤賢治が、「輪廻転生」という仏教的な死生観とは相反するこのような感覚を、いったいどうやって自分の中に位置づけていたのだろうかということは、かねてから私にとって疑問でありつづけていました。

これについていろいろ考える中で、私は上原專祿という歴史学者に、次第に興味を惹かれるようになりました。今回は、その上原が晩年に展開した独自の「死者論」を、簡単にご紹介してみたいと思います。

実は上原も、日蓮を深く尊崇し、しかも若い頃には国柱会にも出入りして、田中智学の「日蓮主義」に親しんでいたのです。そしてこの日蓮への篤い信仰を保ったままで、晩年に妻を亡くしてからは、彼は「死者との共存・共生・共闘の生活」ということを言い始めるのです。

ですから賢治において、法華経や日蓮への信仰が、「死者を身近に感じる」というような死生観とどのような関係にあったのか、それを知るためには、上原專祿の思想が参考になるのではないかと思われました。

以下、上原專祿の生涯を簡単にご紹介した後、彼が書き残した文章の中からその「死者論」を引用しつつ、彼の思想を振り返ってみたいと思います。

※

上原專祿(右写真は岩波書店『「いのちの思想」を掘り起こす』より)は、1899年に京都で商家の長男として生まれましたから、宮澤賢治よりは3歳年下にあたります。1905年、日露戦争で父を亡くしたことを契機に、薬種商を営む伯父の養子となって、四国の松山に移ります。上原の実家も日蓮宗の檀家だったということですが、養父となったこの伯父という人物が国柱会の会員で、熱心な「日蓮主義者」でした。

上原專祿(右写真は岩波書店『「いのちの思想」を掘り起こす』より)は、1899年に京都で商家の長男として生まれましたから、宮澤賢治よりは3歳年下にあたります。1905年、日露戦争で父を亡くしたことを契機に、薬種商を営む伯父の養子となって、四国の松山に移ります。上原の実家も日蓮宗の檀家だったということですが、養父となったこの伯父という人物が国柱会の会員で、熱心な「日蓮主義者」でした。

まあ、そういうことで実父は死にました。その兄があります。私の伯父ですが、子どもがなかったもんですから本家相続ということで、そちらに養子になりました。これが熱心な日蓮主義の信者、田中智学の国柱会にはいって、本法寺の檀家であることをやめたわけではありませんけれども、国柱会の信者になった。私も養家へまいりまして子どものときからお経をおそわり、同時に田中智学師の日蓮主義というものを子どものときからたたき込まれた。(「親鸞認識の方法」より)

このようないきさつで、上原專祿は日蓮と出会います。それ以来ずっと日蓮は上原にとって、「擁護者的聖者・教師的人格・導師的存在として私の面前に立ち現れてくれる」(『上原專祿著作集17』の「序」)ようになったのです。また、田中智学の日蓮主義は、上記のように伯父から「たたき込まれた」だけでなく、自らも面白く読んでいたようです。

養父の強い要請で『法華経』の他、『日蓮聖人御遺文』の「読書」もつづけられていたが、肩を張った演説口調の田中智学師の文章も面白く、師の日蓮主義の講演や論述をわれから進んで読んだのも、中学生のころの出来事だった。(「本を読む・切手を読む」より)

松山で中学校を卒業した上原は、東京商科大学(現在の一橋大学)に入学して、1922年に卒業しますが、この間には国柱会に出入りして田中智学から目をかけられ、1918年には『国柱新聞』において、「貧乏に就いて」と題した連載も行っています。そして、「田中智学から、〔お前は〕よく出来るやつであるから国柱会の仕事を一生手伝うがよろしい」とまで言われていたということです(「大正研究の一つの発想」)。この時期は、賢治が家出して東京で国柱会の布教活動をしていた1921年とも重なっていますから、ひょっとしたら二人は、鶯谷の国柱会館で顔を合わせていた可能性もあります。

しかし一方で上原は、「国柱会の日蓮主義がどこか大風呂敷をひろげすぎる」とも感じてその思想に飽き足らず、「それと反対だというふうに若者心に直感された」、親鸞の書物も熱心に読むようになり、『教行信証』や『歎異抄』や浄土三部経などにも親しんだと言います。このように、日蓮と親鸞の両方に通じていたところも、賢治との共通点です。

上原はおそらく商家の跡継ぎということで、東京商科大学に進学したのでしょうが、大学で専攻したのは歴史学で、卒業後も賢治同様、家の商売は継ぎませんでした。結局、ヨーロッパ中世史の研究者となった上原は、ウィーン大学に留学して、史料批判に基づいた実証的な歴史研究を身につけます。

帰国後も東京商科大学等で教鞭をとりつつ敗戦を迎えた上原は、1946年には学長に就任して、新制大学への移行準備と大学の民主化に取り組みます。しかし、学内の「旧体制を温存しようとする」勢力との対立も激しく、1949年の新制一橋大学の発足ともに学長を免ぜられ、新設された一橋大学社会学部の教授に就任しました。

この頃に行っていた講義について、上原は次のように書いています。

私は社会学部教授としては「歴史学」という講座を担当し、経済学部の兼任教授としては「西洋経済史」を兼担したが、「歴史学」の方は無理に文部省に認めさせた講座の一つであって、助教授も助手も欠けた、いわゆる「不完全講座」に過ぎなかった。だから、本来は広大きわまる歴史学の全内容を蔽うはずの「歴史学」をたった一人で処理してゆかねばならぬ羽目に立たされた私は、歴史認識おける主体性を育てるのに最も適わしい講義内容をと考え、それに焦点をしぼって、毎年「歴史学の歴史」を講じることにした。(「本を読む・切手を読む」より)

ということで、「歴史学の歴史」を講じる上原教授は、まるで「グスコーブドリの伝記」で「歴史の歴史といふことの模型」を使って授業をしていたクーボー大博士のようであり、あるいは「この頁一つが一冊の地歴の本にあたる」という地理と歴史の辞典をジョバンニに見せてくれた、ブルカニロ博士のようでもあったわけです。

一方で上原は、1959年には日米安保条約改定に反対して、家永三郎・清水幾多郎らとともに「安保問題研究会」を結成しますが、翌1960年の安保条約自然成立を前に、突然大学を辞職します。これに続いて、それまで務めていた国民文化会議会長や国民教育研究所研究会議議長などの公的な役職も次々と辞任し、徐々に孤高の研究生活に入っていったのでした。

それまでは、ある意味で「戦後民主主義」の思潮を体現しつつ、学者として様々な社会活動に関わっていった上原ですが、自らが正しいと思う道を真っ直ぐに突き進むタイプだったために、その途上では様々な抵抗に遭い、苦難にも直面したようです。種々の公職を退いていった過程のことを、上原は自ら「敗退」と表現していますが、しかし彼はその後も旺盛な研究・執筆活動は続けていました。

そのような中で、1969年4月に、上原の妻・利子が肝癌で亡くなりました。その死に至るまでの過程では、上原家の家庭医として定期的に家族の診療をしていた医師による誤診と責任放棄、またその後関わった医師たちの「生命蔑視」とも言うべき非人道的な態度などがあり、家族全員が深く傷ついたまま、利子の死を迎えたのです。

その後の上原は、医療に潜む非人間性を告発するべく、いくつかの文章を書き、講演も行っています。妻の死後の彼が、「死者との共存・共生・共闘の生活」に生きようと決意した背景には、妻が医療によって「殺された」という強い憤りがあったのです。

さて、そのような上原が、妻を亡くしてからどのような心境にあったのか、彼が妻の死後半年あまり後に書いた「過ぎ行かぬ時間」という文章が、その一端を示してくれます。歴史学者として「時間」を見てきた上原は、次のように語り始めます。

時間の流れのなかで、事柄というものを理解したり、評価したりすることを、普通の意味では、歴史的思考というでしょうけれども、妻に死なれてみると、その死んだ時点で、時間の歩みというものがとまってしまったんです。いろいろな思いがグルグル、グルグル妻の死という事実を旋回するだけじゃなくて、時間もある意味では、いっこうにたたないんです。つまりほかの諸事物は、どんどん時間とともに流れていくのに、妻が死んだという事実とそれにかかわる諸事物とは流れないんですね。

また同じ文章の中で、自らが亡き妻の存在を常に感じ続けていることについては、次のように述べています。

私は少なくとも、簡単に、妻の死というものをあきらめるわけにはいかん。いわばこだわっている。むしろこだわってこだわってこだわり抜いてやろうというか、うっかりあきらめてはいけないし、また、妻も簡単に成仏してくれても困る。簡単に往生してくれても困る。これは実際不思議な話ですけれども、肉体はなくなったということは確かなんだけれども、すっかりなくなったとは思えないんで、私の日常生活の中に、私や子供というものを通して、やはり妻は、自分の意思みたいなもの、あるいは思考のようなものをフッと出してくるんです。肉体がなくなったということは、掩うべくもない事実だけれども、どういっていいのかしら、キリスト教的にいえば霊というものでしょう。仏教では霊なんていうものはそう簡単にはいえないでしょうけれども、つまり、そういう一緒に生きているという経験が実際なんどもなんどもあるわけですね。(「過ぎ行かぬ時間」より)

あるいはまた、たまたま妻が昔暮らしていた家があったあたりの会場で講演をすることになって、次のように語っています。

死者というものは過ぎ去った、この生きている人間にとっては、いわば絶縁的状態におかれてしまった、そういう存在のことを死者というのかもしれませんが、死者というものは、はたして死ぬるということによって生者、生きている人間との共存をやめたのかというと、そうじゃないと思うんです。死者は、死んだという形で肉体を失いますけれども、なにが残るのか、何か新しく、ただ残るだけでなくて作り出されていくような感じが私はするのです。肉体は滅んだけれども魂が残る、というそんな引き算的なものではなくて、死者は死ぬことによって、なにか新しいものとしてそこに存在する。例えば、今晩ここでこうしてお話をさしていただく。家内はここで少なくとも四年なり五年なりおった、その場所でこの話をする、ということは偶然なんですけれども、それはやはり家内が生きておりまして、ここで話をしなさい、といってくれているような感じが私にはするんです。それは私についてするだけで、皆さんにとっては関係ないことですが、私にとっては、家内は死ぬことによって過去のものになってはいない。私と一緒に生きてい、私と一緒に生き、感じ、戦っている。共鳴し、共存し、共闘している死者、それをまあ、いちいち申しあげませんけれども、そういう経験をこの一年の間に何回か、何回かいたしました。大事なときになってくるというと、一緒におる。ですから、話しておるときにも、どこかここらにおるんです。きっといるんです。(「親鸞認識の方法」より)

ここでは、上原がすぐ身近に妻の存在を感じとっているのは「現実」なので、仏教の教理から出発して死後の妻について考察するなどという発想は、もとから彼にはありません。彼にとって妻は、「どこかここらにおるんです。きっといるんです」という存在ですから、そこに「輪廻転生」などという抽象的な観念が介入する余地はないようです。

そして、宮澤賢治が「とし子」との「通信」を求め続けたように、上原專祿もその妻・利子との「交流の道を懸命に模索」します。

妻は死去した。それと同時に、「戦友集団」としての家族集団も壊滅した。私は半世紀に及ぶ伴侶を失なっただけではなく、一切の営為の構造と基盤、一切の闘争の真の主体と意味をも喪失したのである。残されたものは、「被殺」を含意する妻の死去という永遠の事実と、死去した妻は過去の存在となったのではなく、死者として新しく実存するにいたった、という永劫の事態とであった。私は、このような死者として新しく実存するにいたった妻との交流の道を懸命に模索した。この模索以上に緊要な課題は私にはありえなかったからである。その模索の過程で、仏教でいう「回向」の理念がいつの間にか私のこころをいっぱいに領していることに、私は気づいた。それと同時に、その「回向」こそが、私の探求していた当のもの――死者として実存するにいたった妻との交流の道――に他ならないことも、私に合点された。そして、「回向の生活」のみが妻を失ない、「戦友集団」を失ない、私自身の生存方向をも見失なった私にとって、ただ一つ残された生存と生活の形態であることが、しかとわかったのである。(「本を読む・切手を読む」より)

もともと「回向」とは、生者が善行を積んでその功徳を死者に「回し向ける」ことにより、死者の次生を安楽にしてあげようという行いのことです。ここでは一応、「生者から死者へ」の働きかけがあるわけですから、これが正統的な仏教の教理が許す範囲での、生者と死者の「交流」なわけです。

これに対して上原は、妻の「回向」のために経をあげているうちに、「自分が妻を回向している」のではなく、「自分の方が亡き妻によって回向されている」という心境に至るのです。つまり、「死者から生者へ」の交流を、彼は感じとっているのです。

これについては、上原が1970年に『読売新聞』に掲載した、「常にここにあって滅せず」という文章が、とても感動的に彼の心境を伝えてくれるので、ここにその全文を引用させていただきます。

常にここにあって滅せず

古代インドの仏教徒の間では、釈尊がさとりに達したのは、彼が釈迦族の宮城を脱出して、伽耶城近傍の「道場」にあったときのことだ、と長く信ぜられてきた。この通念を破って、釈尊の成道をはかり知れぬ久遠の過去のできごととして定立したのが、法華経の如来寿量品である。これによって釈尊の成道は、歴史を越えて逆に歴史を見はるかす視座となり、軌範となるにいたった。

しかし、寿量品が定立したのは、このような歴史的時間を越えた釈尊成道の経緯だけではない。寿量品はまた、成道を起点とする、あらゆる歴史的時間と歴史的空間を通じての、衆生の教化という釈尊慈悲行のイメージをも確立した。このようにして「常にここにあって滅せず」(「常在此不滅」)という寿量品中「自我偈」の金句が、千釣の重みをもって読誦者に迫ってくる。「ここ」とはたんに「霊鷲山」だけを指すのではない。恭敬し信楽する衆生の存するところ、常に且つ遍く釈尊は妙存する、というのが、「常在此不滅」の玄義だろう。

以上は、この一句の教理的解釈の一つに他ならないが、老妻を失って九箇月余、位牌を前にして毎夜「自我偈」を唱える身には、釈尊常在の理念よりもさきに、亡妻の常在が実感されてくる。ところで、ふしぎなことに、亡妻常在の情感にふけっていると、その情感に誘われ、それに媒介されて、釈尊常在の理念が浮かび上がってき、やがては釈尊の常在が実感されるような思いにさえなってくる。亡妻に回向していると思ったのは、独り合点なのであって、実は、亡妻に回向される身に私はなっているのかも知れないのである。

ここに至って私は、賢治も「トシ常在」を我が身に感じながら、「自我偈」を読誦していたのではないかと、ひそかに想像するのです。

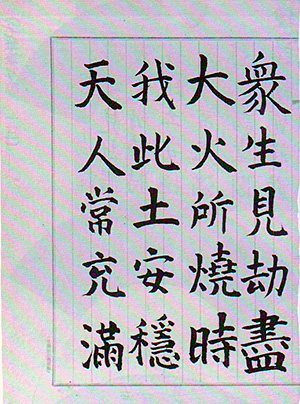

賢治による「自我偈」の一部の毛筆筆写

コメント