1.草稿の様子

『新校本全集』で「補遺詩篇 I 」として分類されている、「〔船首マストの上に来て〕」という作品があります。

これは「作品」というよりも、「断片」と呼んだ方がよいのかもしれませんが、音楽用五線紙に鉛筆で書いた後、作者によって消しゴムで全面的に抹消されたというもので、なおかつ「おそらく冒頭・末尾を欠いている」(『新校本全集』第五巻校異篇)と推測されています。ところで、「五線紙に鉛筆で書かれた後に消しゴムで抹消」というと、あの印象的な作品を思い出しますが、それについてはまた後で触れます。

まずは、全集に収録されているその全文を掲載しておきます。

船首マストの上に来て

あるひはくらくひるがへる

煙とつはきれいなかげらふを吐き

そのへりにはあかつきの星もゆすれる

……船員たちはいきなり飛んできて

足で鶏の籠をころがす

鶏はむちゃくちゃに鳴き

一人は籠に手を入れて

奇術のやうに卵をひとつとりだした……

さあいまけむりはにはかに黒くなり

ウヰンチは湯気を吐き

馬はせはしく動揺する

うすくなった月はまた煙のなかにつゝまれ

水は鴇いろの絹になる

東は燃え出し

その灼けた鋼粉の雲の中から

きよめられてあたらしいねがひが湧く

それはある形をした巻層雲だ

……島は鶏頭の花に変り

水は朝の審判を受ける……

港は近く水は鉛になってゐる

わたくしはあたらしく marriage を終へた海に

いまいちどわたくしのたましひを投げ

わたくしのまことをちかひ

三十名のわたくしの生徒たちと

けさはやく汽車に乗らうとする

水があんな朱金の波をたゝむのは

海がそれを受けとった証拠だ

……かもめの黒と白との縞……

空もすっかり爽かな苹果青になり

旧教主の月はしらじらかゝる

かもめは針のやうに啼いてすぎ

発動機の音や青い朝の火や

……みんながはしけでわたるとき

馬はちがった方向から

べつべつに陸にうつされる……

2.いつ・どこの出来事か

冒頭部がおそらく欠如しているために、内容が唐突に始まりますが、これが船の上の情景を描いているのは確かでしょう。現存一行目の「船首マストの上に来て」の主語が欠けていますが、終わりの方に「かもめ」が登場することを考えると、マストの上に来ているのは、そのかもめだ解釈するのが自然です。

15行目に「東は燃え出し」とあることから、作品中の時刻は日の出前、航路はどこかは記されていませんが、21行目に「港は近く」と書かれているので、もうすぐ港に到着するようです。

そして、25行目の「三十名のわたくしの生徒たちと/けさはやく汽車に乗らうとする」という言葉が、この船旅の正体を明らかにしてくれます。「わたくしの生徒たち」と言うからには、この生徒たちは賢治の農学校における教え子にほかならず、これだけの生徒を引率して船に乗り、早朝に汽車に乗るとなると、賢治の伝記的事項からして、これは1924年(大正13年)5月18日から23日にかけて行われた、花巻農学校修学旅行の道中と推測できます。翌大正14年3月の卒業生は、名簿によれば34名ですから、この中の一部の生徒が修学旅行に不参加だったと考えれば、「三十名のわたくしの生徒たち」という表現とも符合します。

この修学旅行中に、賢治たち一行が船に乗ったのは、往路の青森→函館、帰路の室蘭→青森の2回で、前者の船上では「津軽海峡」がスケッチされています。『校本全集』第十六巻(下)補遺・伝記資料篇p.224によれば、往路の船は5月19日の朝7:55に青森港を出て、昼の12:55に函館港に着き、一行は函館で肥料工場や五稜郭、函館公園を見学した後に、23:15の列車で小樽に向かっていますから、上草稿26行目の「けさはやく汽車に乗らうとする」という描写とは食い違っています。

帰路では、5月22日の17:00に室蘭港を出航し、翌23日の朝4:20に青森港着、続いて6:15青森駅発の東北本線下り列車に乗ったと推定されていますから、日の出前に「港は近く」、そして「けさはやく汽車に乗らうとする」というこの草稿の記述と、ぴったり一致します。

すなわち、この「〔船首マストの上に来て〕」という草稿は、その内容からして、修学旅行引率の帰途1924年5月23日の明け方の、青森港に近づきつつある船上の情景と考えられるのです。

それでは、どうしてこれが他の修学旅行中の作品と一緒に、「春と修羅 第二集」として分類されていないのかというと、それはこの草稿の状態のためです。

『新校本全集』における詩草稿の分類ルールでは、「春と修羅 第二集」のカテゴリーに分類するためには、草稿に「日付」がつけられていて、その日付が1924年1月~1926年3月という期間に入っている必要があるのです。冒頭部が欠けているこの「〔船首マストの上に来て〕」には日付がついていないので、「春と修羅 第二集」には分類できません。

いったんこの期間の日付を持っていた草稿が、その後の改稿によって日付を喪失した場合には、それは「春と修羅 第二集補遺」として分類されることになりますが、「〔船首マストの上に来て〕」は現存稿しか残っていないので、これにも該当しません。

では、そのかわりにどこに分類されるかというと、草稿が書かれている用紙が、自作のいわゆる「詩稿用紙」ではなく、また「手帳」でもないため、冒頭に記したように「補遺詩篇 I 」になるわけです。

『新校本全集』の分類は、草稿の「形式」をもとにしているためにこのようになるのですが、ただその「内容」としては、ここに書かれているのは「春と修羅 第二集」の中でも一つの重要なトピックを成す、「北海道修学旅行」の一情景なのです。

陸奥湾から望む下北半島

3.その内容――トシの死との関係

さて、その内容を見ていくと、まずは全体に漂う明るい雰囲気が、何より印象的です。17行目の「きよめられてあたらしいねがひが湧く」、22行目からの「わたくしはあたらしく marriage を終へた海に/いまいちどわたくしのたましひを投げ/わたくしのまことをちかひ」というところなどに、それは最も表れています。

作品にあふれるこの「明るさ」の要因は、一つには賢治が修学旅行の引率者として、30名の生徒に事故もなく、本州も目の前というところまで無事帰り着いたという、教師としての「安堵感」にあるのかもしれません。「三十名のわたくしの生徒たちと/けさはやく汽車に乗らうとする」という箇所には、何か「責任を果たした」という達成感がにじんでいるように感じられます。何せ青森から汽車に乗ってしまえば、あとはそのまま花巻ですから。

22行目の「わたくしはあたらしく marriage を終へた海に」という箇所の意味は、往路でやはりこの海峡を渡る際に書いた「津軽海峡」の「下書稿(一)」が、「水の結婚」と題されていたことを引きついでいるのだと思われます。水が結婚するとは不思議な表現ですが、「津軽海峡」における、「しばしば海霧を析出する/二つの潮の交会点」という表現が、その内容を物語っているのでしょう。

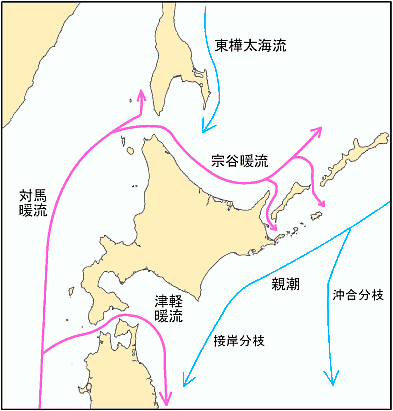

実際、津軽海峡には対馬海流の支流である「津軽暖流」が西から東に流れていて、これが津軽海峡を東に出たあたりで、北から来る寒流の「親潮(の接岸分枝)」とぶつかるので、「二つの潮の交会点」と言われているのかと思われます。(下図は、「海上保安庁」サイトの「北海道周辺の海流」より)

海流同士の出会い・融合を「結婚(marriage)」に喩える着想は、すでに往路からあったわけですが、帰路にはそれがよりいっそう祝祭的な雰囲気を帯びています。

ここにも、先ほども述べた引率教師としての安堵感や達成感の影響があるのでしょう。

以上は、まあ一般的に異論のないところかと思われますし、私もこれまではこんな風に考えながら、この作品を読んでいました。しかし最近になって私は、修学旅行が無事に終わりそうだというだけで、「きよめられてあたらしいねがひが湧く」とか、「いまいちどわたくしのたましひを投げ/わたくしのまことをちかひ」とまで言うのは、ちょっと大げさすぎないかという感じもしてきました。

そこで、何か他に賢治のこの感情の由来はなかったのだろうかと考えてみると、上に挙げたような特徴的表現から、5月22日の日付を持つ(しかし実際には5月21日の夜の情景と推測される)、「牛」の先駆形「海鳴り」を連想しました。やはり賢治は修学旅行の途中で、この時は苫小牧の海岸に一人で出て、荒れた海を眺めつつ次のように記していたのです。

そのあさましい迷ひのいろの海よ海よ

そのまっくろなしぶきをあげて

わたくしの胸をとどろかせ

わたくしの上着をずたずたに裂け

すべてのはかないねがひを洗へ

それら巨大な波の壁や

沸き立つ瀝青と鉛のなかに

やりどころないさびしさをとれ

私が思ったのは、ここに出てくる「すべてのはかないねがひを洗へ」という賢治の苦悩に満ちた叫びと、「〔船首マストの上に来て〕」に出てくる「きよめられてあたらしいねがひが湧く」という新鮮な感情は、セットになって対応しているのではないかということでした。苫小牧における「はかないねがひ」は、その後この船上で「洗」われ「きよめられて」、「あたらしいねがひ」として「湧」きあがったという風に、一つながりに理解すべきものではないでしょうか。

そうなると、この「ねがひ」の中身は何なのか、ということが問題になりますが、上記の「海鳴り」に表れている激しい感情は、中地文氏が「「一二六 海鳴り」考」(『「春と修羅 第二集」研究』所収)に述べておられるように、やはり1年半前に亡くなった妹トシをめぐる思いだったと考えざるをえません。

この前年の夏に、亡き妹を探してサハリンまで旅をし、宗谷海峡やサハリンの栄浜で苦悩のうちに眺めた「北の海」に、ここで賢治はしばらくぶりに一人で向かい合ったのです。また、「海鳴り」において「うしろではパルプ工場の火照りが・・・」として登場する工場は王子製紙苫小牧工場ですが、賢治がサハリンを訪ねた表面上の目的は、大泊の王子製紙会社に生徒の就職を依頼するためでした。同じ王子製紙の建物や煙突を見て、賢治がサハリン旅行を思い出さなかったはずはありません。

また、「海鳴り」の最後の次の箇所からも、トシが連想されます。

……砂丘のなつかしさとやはらかさ

まるでそれはひとりの処女のようだ……

はるかなはるかな汀線のはてに

二点のたうごまの花のやうな赤い灯もともり

二きれひかる介のかけら

雲はみだれ

月は黄金の虹彩をはなつ

「なつかしさとやはらかさ」とともに思い出される「処女」とは、賢治にとって当時トシ一人だけだったとまでは断定できないでしょうが、その最も大切な一人であったことは間違いありません。また、「二点のたうごまの花」「二きれひかる介のかけら」として繰り返される「二」という数字も、前年に「噴火湾(ノクターン)」でトシのことを考えながら、「車室の軋りはかなしみの二疋の栗鼠」「室蘭通ひの汽船には/二つの赤い灯がともり」として「二」に執着していたことを、思い起こさせます。

このように、草稿「海鳴り」が、当時なお賢治が抱え続けていたトシの喪失の悲しみを海にぶつけるものだったとすれば、そのわずか3日後を描いた「〔船首マストの上に来て〕」の明るく希望に満ちた調子は、それまでの彼の苦悩が、ここで何か大きく変化した可能性を示しています。

「海鳴り」に記されている「すべてのはかないねがひ」とは、前年までの彼の作品を省みれば、「再びトシに会いたい」という、叶わぬ願望のことだろうと推測されます。賢治は、それは不可能なことだと理性ではわかっていながら、この時点でもまだそのような気持ちに苛まれ続けていたので、荒海に対してそれを「洗へ」と、懇願したのだと思われます。

そして、この「ねがひ」という言葉からここでさらにもう一つ連想するのは、やはり前年の「青森挽歌」における、次のような表現です。

(宗谷海峡を越える晩は

わたくしは夜どほし甲板に立ち

あたまは具へなく陰湿の霧をかぶり

からだはけがれたねがひにみたし

そしてわたくしはほんたうに挑戦しやう)

ここでは賢治は「けがれたねがひ」と呼んでいますが、やはりその内容としては、「トシとの再会の願い」だったと思われます。

そして、「〔船首マストの上に来て〕」において、ついにその「けがれ」は「きよめられて」、「あたらしいねがひが湧く」に至ったのではないでしょうか。

もちろん、賢治が書いた多くの作品中で、彼が「ねがひ」という言葉で表現した内容には様々なものがありますから、「青森挽歌」における「 ねがひ」と、「海鳴り」における「ねがひ」と、「〔船首マストの上に来て〕」における「ねがひ」とが、すべて同じことを指していると、機械的に決めつけることはできません。しかし、9か月あまりという近接した時期のうちに、「北の海と向き合う」という共通した状況において、彼が同じ「ねがひ」という言葉に込めた思いが、一つながりのものだったと考えてみることは、さほど不自然なことではないと思います。

そう思って読んでいくと、23行目に出てくる「いまいちどわたくしのたましひを投げ」という表現もまた、気になってきます。上記の「青森挽歌」の段階で、「宗谷海峡を越える晩は・・・」として計画されていた賢治の「挑戦」の内容は、「宗谷挽歌」において部分的に示唆されていますが、そこに賢治はこう書いていました。

こんな誰も居ない夜の甲板で

(雨さへ少し降ってゐるし、)

海峡を越えて行かうとしたら、

(漆黒の闇のうつくしさ。)

私が波に落ち或ひは空に擲げられることがないだらうか。

それはないやうな因果連鎖になってゐる。

けれどももしとし子が夜過ぎて

どこからか私を呼んだなら

私はもちろん落ちて行く。

すなわち、ここで賢治は、もしもトシが自分を呼んだら、海に身を投げようと決心していたと言うのです。幸いにして、彼は実際に身を投げるには至りませんでしたが、しかし実際に彼がそのような覚悟をしていたのだとすれば、それはすでに「魂を海に投げていた」と言ってもよいのではないでしょうか。

私としては、これが「〔船首マストの上に来て〕」の23行目の、「いまいちどわたくしのたましひを投げ」という表現の伏線だったのではないかと思うのです。

一度目の投擲は、「さあ、海と陰湿の夜のそらとの鬼神たち/私は試みを受けやう」という宣言を伴うもので、ここで賢治は海と「対決」しようとしたわけです。

そして、翌年の修学旅行の帰途に、二度目の投擲が行われたのです。賢治は北海道から青森に向かう船上から海へ、「いまいちど」、「たましひを投げ」たのですが、今度は「水があんな朱金の波をたゝむのは/海がそれを受けとった証拠だ」と、彼は見てとりました。

すなわち賢治はこの時、海と「和解」したのです。

つまり、私が仮説的に考えているのは、次のようなことです。賢治は修学旅行中の苫小牧で「海鳴り」をスケッチした1924年5月21日の夜には、まだトシの喪失の悲嘆の中で、彼女との再会に固執する思いを断ち切れずに苦悩していたが、5月23日の早朝には、何かその感情が「きよめられ」るような心境に到達し、そのことを「〔船首マストの上に来て〕」に記したのではないか・・・。

4.心境変化と<海>

とすると、次に気になるのは、何が短期間のうちに賢治の心境を、そのように変えたのだろうかということです。ただ残念ながら、この頃の作品や賢治の伝記的事項を見てみるかぎり、私にはまだそれははっきりわかりません。

一般に、このような心境変化というものは、何か特定の明確なきっかけがあって起こることもありますが、また一方では、多くの要因の積み重ねや時間の経過によって、徐々にまたは突然起こり、特に「何のため」とは言いがたいこともあるものです。ですから、そのような「きっかけ」を探る試みが、必ずしも何かの結果につながるものともかぎりません。

私としては、この問題については今後も考えていきたいと思っていますが、とりあえずここでは、賢治の<海>に対するとらえ方の変化に、着目してみたいと思います。上では、それを「対決」と「和解」と表現しましたが、以下でこれをもう少し詳しく見てみます。

まず、1923年8月の「宗谷挽歌」の段階では、「海と陰湿の夜のそらとの鬼神たち」というように、賢治にとって海は、「鬼神」をも宿す邪悪な場所のようにとらえられていました。「私たちはこのまゝこのまっくらな/海に封ぜられても悔いてはいけない」という覚悟をしていた彼にとって、海という場所は、自分たちを囚える牢獄にもなりうるものでした。

「宗谷挽歌」で賢治は、トシからの呼びかけを期待し、呼ばれたら海に飛び込もうとも思っていたわけですが、ふつう人は誰かから呼ばれたら相手がいる(と思う)方に行くものですから、これはつまり当時の賢治のイメージとして、死んだトシは「海の中に囚われている」と想定していたことを示唆しています。この見方に立てば、二人を隔てる「タンタジールの扉」とは、海そのものであったとも言えます。

これに対して、1924年5月21日の「海鳴り」では、海はやはり「あさましい迷ひのいろ」を呈してはいますが、賢治は自ら「海よ海よ」と呼びかけ、「わたくしの上着をずたずたに裂け」「すべてのはかないねがひを洗へ」「やりどころないさびしさをとれ」と、海に対して苦悩からの救済を懇願しています。ここでやはり海は恐ろしい存在でありながらも、なおかつ彼にとって「救済者」となりうる可能性も帯びているのです。また、「阿僧祗の修陀羅をつつみ/億千の灯を波にかかげて/海は魚族の青い夢をまもる」とあるように、海は尊い仏典を蔵し、生命を育む場所としてもイメージされています。

このように、「海鳴り」で肯定的な存在へと転換しつつあった<海>は、2日後の「〔船首マストの上に来て〕」において、新たな境地に至った賢治の「たましひ」を、「受けとった」のです。「朱金の波をたゝむ」という形で、それは賢治を祝福さえしてくれました。

内陸の地で生まれ育ち、中学生の修学旅行まで海を見たことのなかった賢治にとって、海というものは当初はさほど親しみを感じる存在ではなかっただろうと思われます。この中学時代の短歌をもとにした文語詩「〔われらひとしく丘に立ち〕」でも、海は「あやしきもののひろがり」と表現されています。

上に見たように、1923年から1924年にかけて賢治の「海」に対する態度は、大きな転回を見せているわけですが、これは別の角度から見れば、賢治の「亡きトシ」に対する態度の変化を、象徴しているとも言えるでしょう。当初は、海は「死」の側に立って、自分とトシとの間を引き裂く障壁でしたが、いつしかそれは、賢治の苦しみを浄化し、生命力を与える存在ともなっていきました。これは、賢治がトシの死を、自ら受け容れていったことの表れとも言えるでしょう。

青森沖のかもめ

5.テクストの抹消

この「〔船首マストの上に来て〕」という草稿が、もしも上記のように、賢治の心境の上で重要な画期となるものであったのならば、いったいなぜ彼はそのテクストを、消しゴムで抹消してしまったのでしょうか。

それは最終的には、作者に聞いてみなければわからないでしょうが、しかし彼は他にも多くの草稿を書きながら、出版から除外したり、推敲や改稿において一部や全部を削除したりしていますから、それらの様子から推測することができるかもしれません。

賢治は、『春と修羅』の「無声慟哭」や「オホーツク挽歌」の章において、トシの死と自らの悲嘆を真正面から作品化して刊行しましたが、その際にも「宗谷挽歌」は、『春と修羅』には収録しませんでした。

その理由として杉浦静氏は、「激越な内容ゆえに公表をはばかり、その部分を削除したが、そのために〈定稿〉へ至らなくなってしまったという可能性は否定できない」と指摘するとともに、そこに表れているトシへの強い執着が、《けつしてひとりをいのつてはいけない》という「青森挽歌」の倫理と齟齬をきたしてしまうために、外さざるをえなかったのではないかということを述べておられます(蒼丘書林『宮沢賢治 明滅する春と修羅』)。

また、それよりさらに後、『春と修羅』刊行後のある時期以降の賢治は、自らの妹のことを直接作品に書くことを、さらに意識して抑制するようになった節があります。

たとえば上記の「海鳴り」も、「下書稿(一)」の段階では上のように、名指しはしないながらもトシをめぐる苦悩が記されていたのに、その「下書稿(二)」では「牛」と改題されるとともに、そのような苦悩に関する部分は全て削除され、海辺で月の光と戯れる牛の微笑ましい姿だけを描く作品へと変貌してしまいます。

「〔船首マストの上に来て〕」と同じく、音楽用五線紙に書かれ、消しゴムで抹消されていた「薤露青」では、賢治はそこに記した自らの思いが「わたくしの亡くなった妹」に関することであると具体的に指定しつつ、「わたくしの胸いっぱいの/やり場所のないかなしさ」などという形で、生の感情をストレートにうたっていました。栗原敦氏は、「パネルディスカッション「春と修羅 第二集」のゆくえ」(『「春と修羅 第二集」研究』所収)において、この作品の「センチメンタルな、悲しい弱虫のところ」が、作者による抹消の要因だったのではないかという趣旨の発言をしておられますが、やはりこれも妹への個人的感傷を直接的に表現したものだったために、抹消されなければならなかったのではないでしょうか。

「〔船首マストの上に来て〕」も、いくら肯定的な形であれ、やはり妹の死にまつわる自分の私的な心情を記したものであったため、賢治は抹消すべきと判断したのではないかと思うのです。

ただ、上記のように「海鳴り」が「牛」へと改稿されて、トシの死という主題が抹消されていった一方で、同じ日付を持ちつつ別の方向性に変化していった一つの作品が、目にとまります。「春と修羅 第二集」には、「牛」と同じ5月22日付を持つ作品として、「馬」と題した詩があり、「牛」と「馬」が並ぶとまるで対になっているかのようにも見えるのですが、この「馬」の推敲の前後の変化が、興味深いのです。

「馬」の「下書稿(一)初期形」は、次のように6行だけの小さな作品です。

馬

いちにちいっぱいよもぎのなかにはたらいて

馬鈴薯のやうにくさりかけた馬は

あかるくそそぐ夕陽の汁を

食塩の結晶したばさばさの頭に感じながら

はたけのヘりの熊笹を

こっそり一枚だけ食べた

これに対して、その「下書稿(一)手入れ形」は、次のような18行になります。

馬

いちにちいっぱいよもぎのなかにはたらいて

馬鈴薯のやうにくさりかけた馬は

あかるくそそぐ夕陽の汁を

食塩の結晶したばさばさの頭に感じながら

はたけのヘりの熊笹を

ぼりぼりぼりぼり食ってゐた

それから青い晩が来て

やうやく厩に帰った馬は

高圧線にかかったやうに

にはかにばたばた云ひだした

馬は次の日冷たくなった

みんなは松の林の裏へ

巨きな穴をこしらえて

馬の四つの脚をまげ

そこへそろそろおろしてやった

がっくり垂れた頭の上へ

ぼろぼろ土を落してやって

みんなもぼろぼろ泣いてゐた

5行目までは同じですが、熊笹の食べ方が変わり、そして馬はその晩、何の前触れもなく突然に死んでしまうのです。人間の「みんな」は、馬を丁寧に埋葬し、「ぼろぼろ泣いて」、その死を悼みました。ほんの短い作品ながら、「死」というものの理不尽さと悲しさが、際立って身にしみます。

「海鳴り」から「牛」への変化は、「下書稿(一)」から「下書稿(二)」への改稿であるのに対して、「馬」の変化は「下書稿(一)」の上での推敲ですから、二つの変化は同じ段階のものではありませんが、しかし前者においては死者との別離と悲嘆というテーマが「削除」された一方で、後者においてはその同じテーマが新たに「付加」されているというところに、一対の作品の相補的な関係を想像する次第です。

「トシの死」というテーマは、具体的・個人的な形では、テクストから周到に消されていった一方で、その代わり、より普遍化され寓話化された形で、逆にそれは積極的に描かれるようになっていったということなのかもしれません。

作品において直接トシの死そのものが扱われることは、1924年8月以降は一切なくなったのに対して、ちょうどその頃から「銀河鉄道の夜」が書き始められたのも、きっとこれと同じ流れなのでしょう。

奇しくも、「〔船首マストの上に来て〕」の現存末尾が、「みんながはしけでわたるとき/馬はちがった方向から/べつべつに陸にうつされる」という形で、「馬」の運命に対する関心の表明で終わっているところも、何となく面白く感じます。

こちらの馬は、元気に海を渡って、これから本州で生きていくのでしょうか。

海上から望む青森市

杉浦 静

一気に読んでしまいました。

「〔船首マストの上に来て〕」は、五線紙ノートの抹消稿で、自筆番号が記入されていたり、裏が心象スケッチに関するメモであったり、さらには「薤露青」と同種の用紙であることなど、非常に気になるスケッチでした。しかし、じっくり考えることもないままでした。

この浜垣さんの論で、すっきりと気がかりが溶けたように思えます。まさに、お書きの通りの心情の推移であったのではないでしょうか。

ただ、この「〔船首マストの上に来て〕」も「薤露青」も、五線ノートの段階では、確かに清書しているわけです。ペンによる自筆ノンブルの記入があるところから、この五線ノートへの記入の段階で、この以前のたとえば手等のようなものに書かれた草稿からの選択的記入があった訳でです。この段階では、きれいに清書されていたものが、一体いつの段階で、消しゴムによって抹消されることになったのか。最も可能性が高いのは、赤罫の詩稿用紙への転写の段階と思われます。それならば、何故その段階だったのででしょうか。浜垣さんのお考えには納得するのですが、こんな疑問が残ります。

取り急ぎ、お礼と感想まで。

hamagaki

杉浦静さま、さっそくにコメントをありがとうございます。

私自身、最近はトシの死に対する賢治の反応ばかりが気になっているという偏向がありますので、この「〔船首マストの上に来て〕」の背景に、「海鳴り」との関連や、そこからさらにトシの死の主題までも想定することは、我ながらちょっと考えすぎかなと迷っていた部分もあったのですが、ご賛同をいただけて本当に嬉しく心強く存じます。

「(いったんは)きれいに清書されていたものが、一体いつの段階で、消しゴムによって抹消されることになったのか」、あるいはそれが「赤罫の詩稿用紙への転写の段階」だったとして、「何故その段階だったのか」という問題については、当然ながら私などには見当もつきません。

ただ、「〔船首マストの上に来て〕」や「薤露青」を消しゴムで抹消した後にも、「海鳴り」を赤罫詩稿用紙に書いたりその上で推敲したりして、さらに「下書稿(二)」で「牛」に改稿しているのですから、ここで私が考えたようにその変化の方向性が「トシの死の主題を抑制・抹消する」ものであったとしても、それはある時期に一度に行われたわけではなく、何年もの時間をかけた賢治の心理の変遷とともに、何段階にもわたって行われていった、ということかと思います。

この、賢治の心理の変遷というものを、時系列で跡づけられたら非常に興味深いと個人的には思うのですが、内容となっている出来事を作者が体験した「日付」の時系列より以上に、上記のようにその後の推敲や改稿による変化の方が重要になる場合も多く、後者の時期を特定するのが難しいために、どうすればよいのか途方に暮れてしまいます。

しかし、杉浦さんが『宮沢賢治 明滅する春と修羅』で行われた、草稿の分析や時系列での整理のお仕事は、いつもそのような私にとって導きの光となっています。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

ガハク

「五線紙に鉛筆で書かれた後に消しゴムで抹消」の意図、

後で読めたということなら読める程度に消した?原稿用紙を再利用できるように消したが上書きしなかった?これは詩集に収録しないボツ原稿だという印?

イマイチよく分かりません。主題とは無関係だったかな(^人^)

hamagaki

ガハクさま、こんにちは。

賢治が「消しゴムで抹消した」草稿は、「読める程度に消した」ものではなくて、「きれいに」あるいは「全面的に」消してある、すなわち鉛筆の色はほぼ残っていない消し方のようです。

私たちが目にすることのできるテキストは、全集の編集者の方々が、そのきれいに抹消された草稿の表面に斜めから光を当てるなどして、紙に残されている鉛筆の筆圧による「凹み」を丁寧にたどって、読み解いたものです。

本当に頭が下がるような驚異的な作業で、世界でもこんなことをされている作家というのは、宮沢賢治以外になかなかいないのではないでしょうか。

余談ですが、この全集編集時の解読作業からもすでに何十年かが経過し、賢治の遺稿における「鉛筆の筆圧による凹み」が、最近は徐々に薄らいできているため、これからさらに年数が経過すると、もはや解読不能になるおそれがあるため、今後どうやって草稿を保存していくかが問題になっているのだということです。

さて、賢治が自分の草稿を消しゴムで抹消してしまった理由は、その用紙を他の作品のために再利用するためだったと思われ、実際に詩稿用紙上のある作品が消されて、上に別の作品の草稿が書かれている例が、たくさんあります。

したがって、抹消を行った段階で、賢治はそれを「詩集に収録しないボツ原稿」と判断したのだと思われます。

この「〔船首マストの上に来て〕」が抹消された上には、新たなテキストは上書きされていなかったようですが、裏面はまた別の作品が書かれています。

画家の場合も、油絵ならば上からどんどん塗り重ねていくことができるでしょうから、テキストの場合の「推敲」に相当するように少しずつ変更を加えていくという作業がある一方で、ある作品を「ボツ」にして、その上に全く違う作品を描くこともある(?)のに相当するのかと想像します。