愛する者とともに死後の世界へ行き、その愛する者は死ぬが、自分は生きて帰ってくる。なぜ主人公は、彼方へと往かなければならなかったのか。そして、なぜ一人だけで還ってくるのか・・・。

先日から、「なぜ往き、なぜ還って来たのか」というテーマで、「ひかりの素足」と「銀河鉄道の夜」というよく似た構造を持つ二つの物語において、この問題について考えようとしているのですが、本日は物語を離れて、賢治自身の生涯における「往き」と「還り」というものについて、感じたことを書いてみます。

震災直後の朝日新聞で、吉本隆明氏が親鸞の言葉を引きつつ、次のように語っておられました(「on reading 本を開けば」asahi.com)。「切実な私事」と「公」がぶつかりあって、どちらを取るかという状況になった時に、人はどうすべきかという話の流れで、親鸞のことが出てきます。

しかし親鸞は「人間には往きと還りがある」と言っています。「往き」の時には、道ばたに病気や貧乏で困っている人がいても、自分のなすべきことをするために歩みを進めればいい。しかしそれを終えて帰ってくる「還り」には、どんな種類の問題でも、すべてを包括して処理して生きるべきだと。悪でも何でも、全部含めて救済するために頑張るんだと。

ここにちょうど私が気になっていた、上述の「人間の往きと還り」というテーマが出てきたわけです。ただ、これだけでは親鸞の思想の文脈におけるこの言葉の位置がわかりにくいので、以下その出典から吉本隆明氏の解釈の流れを、たどりなおしておきます。

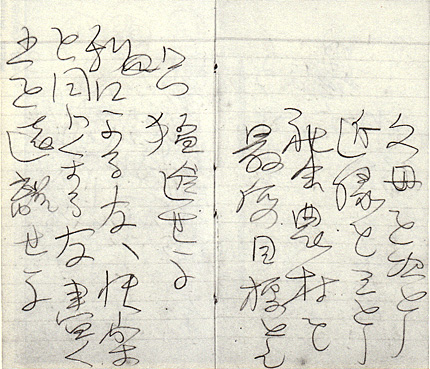

まず、親鸞自身が書いたものにおけるこの言葉の典拠は、『教行信証』の「教文類」の冒頭と、「証文類」にあります。(石田瑞麿『教行信証入門』より)

教-1

謹んで浄土真宗を按ずるに、二種の廻向あり。一には往相、二には還相なり。往相の廻向について、真実の教行信証あり。

[解釈]

つつしんで、浄土の真実の心(浄土真宗)を考えてみると、それには如来の与えられる二種の恵み(回向)がある。一つには、浄土に生まれるすがた(往相)であり、二つには、ふたたびこの世に帰ってくるすがた(還相)であるが、この如来の恵みによって与えられた、浄土に生まれるすがた(往相回向)についていえば、これには、真実の教えと行と信とさとり(証)がある。証-3

二つに還相の回向と言ふは、則ちこれ利他教化地の益なり。則ちこれ必至補処の願より出でたり。また一生補処の願と名づく。また還相回向の願と名づくべきなり。

[解釈]

次に、如来のお恵みによる、浄土に生まれた人がこの迷いの世界にふたたびたち還ってくるすがた(還相回向)というのは、世の人を教え導いて、恵みを与えることのできる地位がもたらす、そのはたらきである。すなわち第二十二の「必至補処の願」に誓われているもので、これはまた「一生補処の願」とも名づけ、また「還相回向の願」とも名づけることができる。

すなわち、浄土へ往生する「往相」と、浄土からまたこの世へ戻り人々を救済する「還相」があるというわけです。

吉本隆明氏はこの「往き」と「還り」という二相について、「教理上の親鸞」(ちくま学芸文庫版『最後の親鸞』所収)において、次のように問題を提示します。途中、中国浄土教の開祖と言われる曇鸞の『浄土論註』が引用されます。

浄土へ往くことが万人に至上の願いだとすれば、往くとはどういうことか、そこはいったいどんな世界で、どうやって往き、そのためになにが必要なのか。またふたたびそこから還ってくるとはどんな意味なのか。これらの解明が教理上のすべての課題であったはずだ。

往相というのは如来がじぶんのもっている功徳をあげて、すべての衆生に向けて施して、一緒にかの阿弥陀如来の安楽浄土に生れさせようと願いを立てることである。還相とはかの浄土に生れてからあと、静かな心の統覚と、正しい智慧をもってする察知力を得て、すぐれた手だての力を成就したならば、生死の迷いにみちたこの世の樹林に戻ってきて、すべての衆生を教え導いて、一緒に仏のさとりに向かわせることである。(曇鸞『浄土論註』巻下)〔吉本私訳〕

いま言葉の比喩的状態を解除したらどうなるか。浄土とは死後に実体ある場所として想定されているのか。浄土へ往く(往生)とは死んだあとで架空の楽土に往くことを意味しているのか。あるいは死ぬこと自体を飾って指しているのか。そして浄土から還ってくる道(還相)とは生れ変りとか、復活とかを意味しているのか。あるいは、まったく内的な過程で、これらはすべて現世に生きているあいだに到達し、そして到達したところから現実を照しだす心の構えをさしたものなのか。

そして吉本氏は、一遍と親鸞における浄土観の比較を行った上で、上の問いに対して次のような答えを呈示します。

親鸞は死を生の延長線に、生を打切らせるものというようにかんがえなかった。死はいつも生を遠方から眺望するものであり、人間は生きながら常に死からの眺望を生に繰入れていなければならない。このとき精神が強いられる二重の領域、生きつつ死からの眺望を繰入れるという作業に含まれた視線の二重化と拡大のなかに、生と死、現世と浄土との関係があるとみた。親鸞が、曇鸞の『浄土論註』にならって「往相」と「還相」をとくとき、ある意味で生から死の方へ生きつづけることを「往相」、生きつづけながら死からの眺望を獲得することを「還相」というように読みかえることができる。この浄土門の教義上の課題は、まさに思想的に親鸞によって抱えこまれ、そして解かれたのである。一遍のように生きながら死とおなじ無一物、無執着を実行できれば、死つまり往生が実現されるとみなかった。それは浄土門の思想的な課題を放棄することだったからである。

これは、浄土真宗におけるオーソドックスな教義解釈とはおそらく異なった吉本氏独自の「読み」ですが、この「往相」「還相」という考え方は、知的営為というもの一般のあり方に関する、吉本氏の思想のキー・ワードの一つとなっていきます。

<知識>にとって最後の課題は、頂きを極め、その頂きに人々を誘って蒙をひらくことではない。頂きを極め、その頂きから世界を見おろすことでもない。頂きを極め、そのまま寂かに<非知>に向って着地することができればというのが、おおよそ、どんな種類の<知>にとっても最後の課題である。この「そのまま」というのは、わたしたちには不可能にちかいので、いわば自覚的に<非知>に向って還流するよりほか仕方がない。しかし最後の親鸞は、この「そのまま」というのをやってのけているようにおもわれる。(『最後の親鸞』)

「知」にとって「還相」こそが重要だという、その後の吉本氏の核となる主張です。

◇ ◇

などと、延々と賢治とは関係ないようなまわり道をしてしまいましたが、じつは私にとってこのような視点は、これまでどのように理解したらよいかと迷っていた賢治の生涯の軌跡について、一つの示唆を与えてくれるように感じたのです。

周知のように、賢治は妹トシの死後、深甚な悲嘆の日々を過ごします。死のしばらく前から、もしできるなら「死ぬことの向ふ側まで一諸について行ってやらう」と思い詰めたり、死んだ後はトシがいったいどのような世界に転生したのかと考え、悩み続けます。

その翌年夏にサハリン旅行をした頃の賢治は、このような出口のない悲嘆が続くのは、自分が肉親の情という仏教的に言えば「煩悩」に囚われているためであると考え、《みんなむかしからのきやうだいなのだから/けつしてひとりをいのつてはいけない》(「青森挽歌」)との自戒を強く意識します。しかしそれでも、現実の感情はそんなに簡単に変えられるものではありません。「ああ何べん理智が教へても/私のさびしさはなほらない」(「噴火湾(ノクターン)」)という状況は、続きました。

旅行から帰った後に賢治は、死んだ妹ポーセの行方を探し求めようとする兄チユンセを主題とした、「手紙 四」と呼ばれる文章を書きます。

チユンセはポーセをたづねることはむだだ。なぜならどんなこどもでも、また、はたけではたらいてゐるひとでも、汽車の中で苹果をたべてゐるひとでも、また歌ふ鳥や歌はない鳥、青や黒やのあらゆる魚、あらゆるけものも、あらゆる虫も、みんな、みんな、むかしからのおたがひのきやうだいなのだから。チユンセがもしもポーセをほんたうにかあいさうにおもふなら大きな勇気を出してすべてのいきもののほんたうの幸福をさがさなければいけない。それはナムサダルマプフンダリカサスートラといふものである。

ここでもやはり、兄が妹を尋ねることは「むだ」であり、なすべきことは、「みんな、むかしからのおたがひのきやうだい」であるところの「すべてのいきもののほんたうの幸福」を求めることであるとの考えが示されます。ただ、私にはまだこの時点の賢治は、苦しい思いを抑えつつ必死で自分にこのことを言い聞かせようとしているように感じられます(「「手紙四」の苦悩」)。

このような賢治の心に、本当の意味で一つの平静が訪れるのは、作品からわかる範囲では、トシの死の翌々年である1924年の夏だったように思います。

1924年7月5日の日付のある、「〔この森を通りぬければ〕」には、「……それはもうさうでなくても/誰でもおなじことなのだから/またあたらしく考へ直すこともない……」との言葉があり、同年7月17日の日付のある「薤露青」には、「……あゝ いとしくおもふものが/そのまゝどこへ行ってしまったかわからないことが/なんといふいゝことだらう……」と記されています。

この「薤露青」に出てくる言葉に、ちょっと不思議な逆説的な印象があることについては、以前「悩みの果てに「いゝこと」と感じる」という記事に書き、また次いで「制御しないという思想」という記事にも書いたのですが、ひょっとしたらこの感覚は、賢治が幼少期から親しんでいた親鸞の「絶対他力」の思想と関係があるのかもしれない、などと私は思ったりしていました。

さらに、1929年のものと推定されている「書簡252a(下書)」には、「私は一人一人について特別な愛といふやうなものは持ちませんし持ちたくもありません。さういふ愛を持つものは結局じぶんの子どもだけが大切といふあたり前のことになりますから。」と書いています。これだと賢治は本当に「肉親の情」という煩悩を超越してしまったように読めますが、ただこの書簡下書は、多少誇張して書かれている事情もあるかもしれません。

いずれにせよ、トシの死の苦悩を乗り越えた賢治は、家族など肉親の情にとらわれず、「すべてのいきもののほんたうの幸福」を追求する段階に到達したように見えます。そして実際に(いい意味でも悪い意味でも)、彼はそのように行動していきました。

ところがその後、そんな賢治の心が、もう一度変化たように思われる段階が現れるのです。

それは、1931年9月に東北砕石工場の営業活動のために東京へ行き、発熱して倒れ、失意の帰郷を余儀なくされてからです。

たとえば、「雨ニモマケズ手帳」には、次のような一節が書き付けられています。

10.29

疾すでに

治するに近し

警むらくは

再び貴重の

健康を得ん日

苟も之を

不徳の思想

目前の快楽

つまらぬ見掛け

先づ――を求めて

以て――せん

といふ風の

自欺的なる

行動

に寸毫も

委する

なく

厳に

日課を定め

法を先とし

父母を次とし

近縁を三とし

社会農村を

最后の目標として

只猛進せよ

利による友、快楽

を同じくする友盡く

之を遠離せよ

『新校本宮澤賢治全集』第十三巻(下)p.518

これは賢治が、病気がやっと治りかけてきた時期にあたり、今後の生活の心構えについて自戒を書いたものでしょう。

この中で私が気になるのは、「法を先とし」は、敬虔な仏教者としてはまあ当然としても、「父母を次とし」、「近縁を三とし」、「農村を最后の目標として」・・・という順序です。羅須地人協会時代までの賢治ならば、「農村」をこそ何より最優先にして「父母」や「近縁」は重んじるどころか逆に遠ざけていました。家を出て独居自炊生活をし、地元では「財ばつ」と見なされている「父母・近縁」からなるべく距離を置こうとしていたのです。

しかしその頃の順序が、ここでは逆転してしまっていることになります。

賢治が肉親から距離を置こうとしたのは、上に見たように仏教的な意味で自らを追い込んでいった要素も大きいかもしれません。しかしいずれにせよ、東京で倒れてからの賢治は、それまでのいかにも「賢治らしい」理想主義的なスタンスを、「後退」させてしまったようにも見えます。

心ならずも病に倒れ、また親に世話をかけることになった肩身の狭さはあるにせよ、ここで賢治は何だか平凡な孝行息子に、変じてしまったのでしょうか。

私は、賢治のこの変化をどのように理解したらよいのかと迷うところがあったのですが、吉本隆明氏による人間の「往相」と「還相」という話を読んで、この東京で倒れるまでの賢治の生き方は「往相」であり、これ以後「還相」に入ったと考えることができるのではないかと、感じたのです。

もちろん、賢治は東京で本気で死を覚悟して遺書まで書いたとはいえ、本当に「往生」したわけではなかったのですから、あくまで吉本氏の言うような意味における「還相」ですが。

ところで、父母や近縁の者との関係については、『歎異抄』第五条に、親鸞が「父母のために念仏を唱えたことは一度もない」という話が出てきます。

一 親鸞は、父母の孝養のためとて、一返にても念佛まふしたることいまださふらはず。そのゆへは、一切の有情はみなもて世ゝ生ゝの父母兄弟なり。いづれもいづれもこの順次生に佛になりてたすけさふらうべきなり。わがちからにてはげむ善にてもさふらはゞこそ、念佛を廻向して父母をもたすけさふらはめ。たゞ自力をすてゝ、いそぎさとりをひらきなば、六道・四生のあひだ、いづれの業苦にしづめりとも、神通方便をもて、まづ有縁を度すべきなりと云々。(蓮如本)

この条は、「一切の有情はみなもて世ゝ生ゝの父母兄弟なり」という部分が、賢治の「みんな、みんな、むかしからのおたがひのきやうだいなのだ」というところと似ているということでも興味深いのですが、それはさておき、これによると親鸞も、「往相」においては父母のために念仏することはないが、しかし「いそぎさとりをひらきなば」、その「還相」においては「まづ有縁(縁のある人々)」を済度するべきだと言うのです。

つまり、東京で倒れる前の賢治が父母近親から離れていたのに対し、帰郷してからは「まづ有縁」の人々を大事にしようとしたというのは、各々あたかも往相と還相の態度に似ていることになります。

まあ、「往相」「還相」という言葉をあてはめるかどうかはともかく、この「最後の上京」は、賢治にとって大きな転機になったのは確かでしょう。

父の政次郎氏は、佐藤隆房氏の質問に答えて、この時のことを次のように語っています。(佐藤隆房『宮沢賢治』p.272)

「賢治さんの信仰が最高になったのは寒行をはじめた時からでしょうか」

「そうですね、寒行をはじめました頃は、やはり信仰に燃え立っていたのでしょう。しかし信仰に燃え立ったからといってすぐに仏意にふれているとは申されませんね。真の信仰、仏意についての悟りというものはまた別でしょう。

その悟りを開いたのは、そうですね、賢治が石灰の販売のために無理をして上京し、病が再発して危篤になり、神田八幡館から私に、人生としての最後と思った時の電話をかけてよこした時からでしょう。

私はたしかにその時からと思っております。亡くなる二年前のあれの三十六歳の時でしたが『私も終わりと思いますが、声ばかりも聞きたいと思って電話を差し上げました』と言う、賢治の電話を通じての、あの時の声ははっきり耳に残っています。

それまでは、大変甘くなったようでも、まだまだ渋柿でして、破折屈伏などという心が素地にあって、つよがりもあったのでしょうが、あの時こそほんとうにしみじみと思ったのでしょう」

つまり、父親の目から見ても、賢治がこの上京と病を契機に、何か「悟りを開いた」ような変化が感じられたというのです。政次郎氏の言葉では、「渋柿」だったのが甘くなり、「つよがり」がなくなって何かを「しみじみと思った」のではないかと・・・。

それから最後にこのような視点は、賢治晩年の文語詩を理解する上でも、参考になるところがあるように思います。

賢治の詩に関しては、若い頃の『春と修羅』に代表されるような絢爛たるイメージや言葉の奔流が何と言っても天才的で、一方その対極にある文語詩は、「病床における手すさび」(中村稔)と評されてきた面もあります。作品そのものの読解の難しさともあいまって、文語詩を全体としてどのようにとらえたらよいのかということは、なかなか難しい問題です。

ただ私は以前に、賢治の文語詩には、「この世」の出来事を「あの世」から眺めているような視線が感じられるということを、「晩年文語詩と「離見の見」」という記事に書いたことがありました。そうしたところに、最近になって上述のように吉本隆明氏が「還相」について、「生きつづけながら死からの眺望を獲得すること」と述べているのを読んだものですから、私としては非常に興味深かったのです。

まさに私が賢治の文語詩に感じていたのは、「生きつづけながら死からの眺望を獲得」しているかのような姿勢だったからです。

というわけで今回は、「還相における賢治」ということを考えてみることもできるのではないかなどと、夢想したというお話でした。

【参考】

|

最後の親鸞 (ちくま学芸文庫) 吉本 隆明 筑摩書房 2002-09 Amazonで詳しく見る |

mishimahiroshi

往還についての考察、深く感動しつつ拝読いたしました。親鸞の教えは幼少期の賢治の深層に染み付いていたことでしょう。父を乗り越えるためにも賢治自身が乗り越えようとした親鸞。しかし結局は父の大きな(親鸞的な)眼差しの中に存在していたのかも知れません。

賢治の実体験を親鸞の教えと絡めつつ考察、さらに父政次郎の聞書による実証と極めて優れた文章であると毎度のことながら感嘆しています。

わたしの指圧の師匠は増永静人という人ですが、彼は常々以下のようなことを話したり著書に著したりしていました。

「健康を云々する人間が病気になるのは情けないと思うだろう。しかし、僕だって病気をし、年を取り、死んでいく。だからこそ治療ができる。

考えてみなさい。もし僕が病気もせず、年も取らず、死なない鋼鉄のような人間だとして、そんな人間に治療ができるだろうか。そんな鋼鉄みたいな人間に治療してもらって病人はうれしいだろうか。

患者は不死身で頑健な理想的な健康体を期待するだろうが、それでは病人に真に共感することはできない。そこからは死や老いが見えてこない。自分自身、いつ病気になり、死ぬか分からない脆弱な存在だからこそ、ここまで真剣に医療について考えてきたんだ。

指圧という民間療法を医療の視点で再構築して医療の一端を担うものとして、思想的には医療の根本を為すものとして研究してきたのだ。」

病む人、あるいは死の側から現象を読み解こうとする在り方、これは宗教を超えて様々な分野に見られる傾向ですが、いかに深く共感できるか、それはその人の資質や経験に裏打ちされたものなのでしょうね。

賢治の生涯においても様々な成功や挫折があり、そこから生涯をかけて学び続けたのでしょう。

「求道すでに道である」と。

わたしの師匠増永静人は大正十四年生まれ。三高を経て京都帝大で心理学を学んだ後、指圧の道に進んだ変わった人です。藤岡喜愛さんと同期、河合隼雄さんの少し先輩に当たります。浜垣さんの大学の遠い先輩でもありますね。

増永は指圧の研究と海外への啓蒙に励んだ方でしたが、五十七歳で夭折されました。(これは現在のわたしの年齢です。馬齢を重ねてきたとつくづく思っています)

hamagaki

mishimahiroshi さん、素晴らしいお話をありがとうございます。

師の増永静人氏が三島さんに話された言葉を読み、これは何かまるで『歎異抄』において親鸞が、弟子唯円に語って聞かせているような雰囲気を感じました。

親鸞が唯円の質問に対して、自分もあなたと同じように煩悩にとらわれているが、それでよいのだ、それだからこそよいのだ、と穏やかに説いているような・・・。

そして私たちの日常においては、増永静人師の示唆してくれることは、まさにかけがえのないものですね。

自らのもろさと弱さを見つめ、受け容れ、そこを出発点とすること。

それは私に大きな勇気を与えてくれるとともに、またあらためて身の引き締まる思いもします。

ありがとうございました。