童話「ひかりの素足」は、吹雪における子どもの遭難物語として、その描写の迫真性が、読む者の心に切実に訴えかけます。

一方で、このお話そのものの全体は、一個の宗教的説話として造型されています。物語のクライマックスは、あくまで一郎や楢夫を含めた人々が、「貝殻のやうに白くひかる大きなすあし」の人によって救済されることにあり、そこから見れば二人の吹雪の道行きや、一郎が楢夫に示すけなげな献身は、救済に至るためのプロセスにすぎません。

賢治はここで、国柱会において勧められたように「法華文学ノ創作」を実践しているのだと言えるでしょう。しかし現代の私たちにとっては、正直なところ「救済」の荘厳さや有難さよりも、何気ない二人の子どもの会話やしぐさ、死へと向かって荒れ狂う吹雪、一郎の楢夫への愛の描写などの方が、物語においてはるかに印象的であると言わざるをえません。そういう「副次的」なところに日本でも比類のない文章を書いてしまうところが、また賢治の真骨頂と言えるのでしょうが…。

先日の「なぜ往き、なぜ還って来たのか(1)」では、この一郎の楢夫に対するいたわりがこれほどまでに読む者の胸に迫るのはなぜなのか、当時の賢治の死んだ妹への愛が、ここに凝縮されているからではないかと考えてみました。

この方向での考察をさらに続けてみたい気持ちはあるのですが、なかなか道行きは容易ではありません。

そこで本日は、いったんこういった物語の意味や内容に関する議論は置いておき、その「宗教的説話」としての形式に関する問題を整理してみたいと思います。

この物語の設定に関し、仏教的な観点から議論になってきたこととして、少なくとも次の三点があります。

(1) 「うすあかりの国」とはどこか

(2) 「にょらいじゅりゃうぼん」という言葉はどこから発せられたのか

(3) 「光のすあし」の人は誰か

これらの論点のうち、(1)(2)に関しては、工藤哲夫氏の「中有と追善―「ひかりの素足」論」(和泉書院刊『賢治考証』所収)が、綿密な文献の検討によって、私にとっては確定的とも感じられる結論を提示してくれているので、それをご紹介します。(3)に関しては、さすがの工藤氏も「よく分からない」としておられますが、私の個人的な思いを述べます。

それにしても、工藤哲夫氏の賢治研究における真摯で徹底的な姿勢は、すごいものだと感じています。

|

賢治考証 (近代文学研究叢刊) 工藤 哲夫 和泉書院 2010-04 Amazonで詳しく見る |

◇ ◇

(1) 「うすあかりの国」とはどこか

「ひかりの素足」において、吹雪で遭難した一郎と楢夫が行く「うすあかりの国」は、これまで多くの人によって「地獄」であると解釈されてきました。

伊藤雅子氏は、端的に「「ひかりの素足」は地獄に仏の物語である」と述べ(「光のすあしは誰か」)、西山令子氏は「その地獄の様相は日蓮の地獄観と重なる点が多い」として(「「ひかりの素足」考」)、いずれも「うすあかりの国」は仏教的な意味での「地獄」であるとしています。

一方、五十嵐茂雄氏は次のように、これは「地獄界」ではなく「餓鬼界」であるとしました(「ひかりの素足」の諸相」)。

このように考えてゆくと、確かに「うすあかりの国」の描写は地獄的ではあるが、先にあげた冒頭の模糊とした表現、また目連伝説や、冥界という原義を持ち、さらに一種の往還が可能な場所としての冥府たる餓鬼界をこれに相当させるのが妥当のように思われる。

これらに対して、田口昭典氏は、「うすあかりの国」とは仏教に言う「中有」のことであるとの説を提唱しました(『賢治童話の生と死』洋々社)。

言われてみれば、私たちが知っている程度の仏教の教えでも、死んだ人はまず四十九日間は「中有(中陰とも言う)」にとどまり、この間に次の輪廻転生先が決まるということになっていたと思います。ですから、現代においてもこの間には、「初七日」に始まり「四十九日(満中陰)」に至る法要が営まれるわけですね。

仏教的には、「極悪と極善とは中有なくして直ちに悪趣又は善趣に入る」ということもあるらしいですが、一郎や楢夫が「極悪」とは考えにくいですから、二人が死の直後に「地獄」に行ってしまうというのは、理屈としてもおかしいわけです。

また、この四十九日間は、死者が生と死、陽と陰の狭間にいるためにここは「中陰」呼ばれるわけですが、「うすあかりの国」という名称自体も、そのような中間性を暗示しているように思えます。

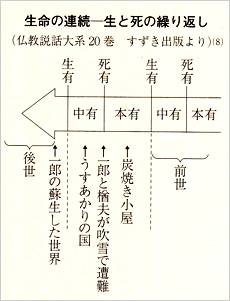

右の図は、田口昭典氏の『賢治童話の生と死』(洋々社)に掲載されているもので、物語において一郎の属した世界を、仏教的な見地から位置づけたものです。倶舎論では、「生有」「本有」「死有」「中有」を合わせて「四有」と呼び、「生有」とは生まれる瞬間、「本有」とは人間なら人間としてこの世で生きている期間、死有とは死ぬ瞬間のことです。そして、死んでから次の「生」までの期間が、「中有」なのです。

右の図は、田口昭典氏の『賢治童話の生と死』(洋々社)に掲載されているもので、物語において一郎の属した世界を、仏教的な見地から位置づけたものです。倶舎論では、「生有」「本有」「死有」「中有」を合わせて「四有」と呼び、「生有」とは生まれる瞬間、「本有」とは人間なら人間としてこの世で生きている期間、死有とは死ぬ瞬間のことです。そして、死んでから次の「生」までの期間が、「中有」なのです。

ところで、私たちの通常の感覚で「ひかりの素足」を読むと、「一郎は臨死体験をしたが死ななかった」と理解するのが一般的でしょうが、仏教的な理屈によれば、いったん「中有」に行ったということは、すなわち「死んだ」ことになるようです。上図のように「一郎の蘇生した世界」は「後世」、すなわち「いったん死んでから転生した先」ということになっているのが、ちょっと不思議です。

工藤哲夫氏は、田口昭典氏の「中有」説を深化・徹底させる方向で、主に賢治が読んでいたと推定される日蓮遺文における「中有」の描写と、「うすあかりの国」の描写を対照しつつ読み解いていきます。

例えば、「十王讃歎鈔」には、次のような箇所があるということです。

さても罪人冥冥として足に任せて行程に。我のみ此道に來。歟と覺るに。目にはさだかに見ェねども。罪人いたみ叫ぶ聲時時耳に聞ゆ。其時胸さわぎ怖ろしきに又獄卒の聲と覺しきも聞ゆ。こは如何せんと思ふ處に、程もなく羅刹の形を見る。今までは僅かに名をこそ聞つるに。今親り此を見る怖しさ云計なし。其後は前後に付そひ息をもくれず責かくれば。

死んだ人が、何処ともわからず彷徨い歩き、ここに来たのは自分一人だけなのかと思っていると、同じ境遇の他の人々の「痛み叫ぶ声」が聞こえてきます。次いで羅刹=鬼を見て、その後は鬼に前後に付き添われて、息もくれずに責めかけられるという状況になるのです。

この様子は、賢治が「ひかりの素足」の「うすあかりの国」で描いている情景にそっくりです。鬼などが出てきて残酷な仕打ちをするものですから、私たちはここを地獄かと思ってしまうのですが、仏教的には「中有」の世界でもこういう状況だというのですね。

ここで興味深いのは、「十王讃歎鈔」では死者が一人で歩くうちに他の者達と出会うことになっていますが、「ひかりの素足」では死んだ一郎はすぐに楢夫を見つけ、二人で歩くうちに、「何ともいへずいたましいなりをした子供らがぞろぞろ追はれて行く」のに合流します。

このように、仏典とは微妙に異なって、「一人」ではなく「二人」になっている点にも、賢治がこの物語に託した特別な思いが表われているのではないかと思います。そもそもこの物語は、「死ぬことの向ふ側まで(妹トシに)一諸について行ってやらう」という作者の願いが、底流にあるのだろうと思うからです。

工藤氏は、これ以外にも数多く「十王讃歎鈔」の記述と「うすあかりの国」の類似点を提示して、これは賢治が日蓮遺文を参考にして「中有」の情景を再現して見せようとしたものであることを例証します。それは私にとっては十分に説得力のある論です。

(2) 「にょらいじゅりゃうぼん」という言葉はどこから発せられたのか

さて、上記のような「うすあかりの国」の残酷さは、どこからか「にょらいじゅりゃうぼん第十六。」という言葉が漂ってくることによって、一変してしまいます。 以下は、その部分の描写。

「楢夫は許して下さい、楢夫は許して下さい。」一郎は泣いて叫びました。

「歩け。」鞭が又鳴りましたので一郎は両腕であらん限り楢夫をかばひました。かばひながら一郎はどこからか

「にょらいじゅりゃうぼん第十六。」といふやうな語がかすかな風のやうに又匂のやうに一郎に感じました。すると何だかまはりがほっと楽になったやうに思って

「にょらいじゅりゃうぼん。」と繰り返してつぶやいてみました。すると前の方を行く鬼が立ちどまって不思議さうに一郎をふりかへって見ました。列もとまりました。どう云ふわけか鞭の音も叫び声もやみました。しぃんとなってしまったのです。気がついて見るとそのうすくらい赤い瑪瑙の野原のはづれがぼうっと黄金いろになってその中を立派な大きな人がまっすぐにこっちへ歩いて来るのでした。どう云ふわけかみんなはほっとしたやうに思ったのです。

言うまでもなく、ここで「風のように」感じられた言葉は、法華経の中の白眉とも言うべきその第十六章のタイトル、「如来寿量品」です。

物語の形式上は、これは最も重要な箇所とも言えるでしょうが、上の引用を見ていただいたらわかるとおり、いったい誰が最初にこの言葉を発したのか、お話の中でははっきりしません。

八木公生氏は、この問題について次のように述べておられます(「イーハトーヴはユートピアか―童話にみる救済の構造―」)。

誰がその言葉を発したのか。登場人物の誰でもないことはたしかである。では、誰が―。この疑問に答えてくれるのは、巨きな光る人の次の発言である。

「こわいことはない。おまえたちの罪は、この世界を包む大きな徳の力にくらべれば、太陽の光とあざみの棘の先の小さな露のようなもんだ。なんにもこわいことはない。」

これは、「にょらいじゅりゃうぼん」ということばの起源が、この世界を包む大きな徳の力そのものであることを示唆したものである。そして、ここには、一郎の献身的行為は、この世界を包む大きな徳の力、そのひとつのかたちである「にょらいじゅりゃうぼん」にあずかることにおいて初めて、その十全な意義、つまり救済(蘇生)に値する価値を担い得るという理解があるように思う。

つまり、この「にょらいじゅりゃうぼん」という言葉は、特定の人物が言ったのではなくて、「この世界を包む大きな徳の力」に由来するのだというわけです。

これに対して工藤哲夫氏は、先の「十王讃歎鈔」には、死者の家族らが経を唱えるなど功徳を積むことにより、死者の運命に良い影響(冥福)を与えられるとする「追善」の効用が殊に強調して述べられていることを指摘し、この「にょらいじゅりゃうぼん」という言葉は、二人の子どもから離れた現実世界(娑婆)において誰かが唱えた言葉が、追善供養の働きを成したのだ、と考えます。

例えば「十王讃歎鈔」には、次のような箇所があります。

身の罪業は御札(ぎょさつ)の面に隠れなく顕れて候上は争ひ申すべきにあらず。去ながら娑婆に子供もあまた候間其中に若も孝子有て定て善根を送る可く候。偏に大王の御慈悲にて且く御待候へと歎き申せば。大王面には瞋り給へども内には御慈悲深き故に。汝が罪業一一に隠れ無き上は地獄に堕すべきれども先先(まづまづ)待べしと宣ふ。然れば罪人の喜び限り無し。此の如く待給に孝子善根をなせば亡者罪人なれども地獄をまぬがるゝ也。されば大王も追善を随喜し給て。汝には似ざる子供とて。褒美讃歎し給也。

すなわち、そのままでは地獄に堕されるような罪人でも、中有にいる間にその子供が善根をなせば、地獄をまぬがれることができるというのです。

また日蓮は、「上野尼御前御返事」において、「烏龍」「遺龍」という中国の書家親子の例を引いています。

烏龍は生前「仏法をかたきとし」たために、死んで無間地獄に落ちて苦しんでいましたが、ふとそこに金色の仏一体が出現して、大水を大火に投げ入れたように苦しみが和らぎました。烏龍は合掌して、何という仏様かと尋ねたところ、「我は是汝が子息遺龍が只今書くところの法華経の題目六十四字の内の妙の一字也」と答え、さらに「八巻の題目は八八六十四の満月と成り給へば無間地獄の大闇即大明となり」、そこは常寂光の都となるとともに、烏龍や他の罪人はみんな蓮の上の仏となったというのです。

それまで地獄で苦しんでいた罪人たちが、(その中の一人の息子がこの世で法華経の題目を書いただけで)全員一挙に仏に成ってしまうというわけです。法華経の有り難さを強調するあまり、話がちょっと極端になりすぎている感は否めませんが、これは「にょらいじゅりゃうぼん」という一言によって「うすあかりの国」の状況が一変してしまうという、「ひかりの素足」の展開を彷彿とさせるところがあります。

さらにこの話は、盛岡高等農林学校を卒業した賢治が、母親を亡くしたばかりの保阪嘉内に宛てた手紙で述べていたことにも通じます(1918年6月書簡75)。

此の度は御母さんをなくされまして何とも何とも御気の毒に存じます

御母さんはこの大なる心の空間の何の方向に御去りになったか私は存じません

あなたも今は御訳りにならない あゝけれどもあなたは御母さんがどこに行かれたのか又は全く無くおなりになったのか或はどちらでもないか至心に御求めになるのでせう。

あなた自らの手でかの赤い経巻の如来寿量品を御書きになつて御母さんの前に御供へなさい。

あなたの書くのはお母様の書かれるのと同じだと日蓮大菩薩が云はれました。

あなたのお書きになる一一の経の文字は不可思議の神力を以て母親の苦を救ひもし暗い処を行かれゝば光となり若し火の中に居られゝば(あゝこの仮定は偽に違ひありませんが)水となり、或は金色三十二相を備して説法なさるのです。 (後略)

この嘉内あて書簡と、日蓮の「上野尼御前御返事」の関連性については、鈴木健司氏が「死後の行方 とし子・転生」(『宮沢賢治 幻想空間の構造』所収)においてすでに指摘されているところです。上の「あなたの書くのはお母様の書かれるのと同じだと日蓮大菩薩が云はれました」という箇所などは、「上野尼御前御返事」において父烏龍が、「汝カ書キし字は我が書キし字也」と言うところに相当しています。

ただこの時点で、現世にいる一郎と楢夫の親族(父親など)は、二人の子どもが吹雪の中に埋もれているという状況については、まだ知る由もなかったはずです。本来は「追善」とは、死者の冥福を祈って行うものですから、厳密に言うとこの「にょらいじゅりゃうぼん」という言葉は、追善供養には当たらないことになります。

しかし、たとえ追善のつもりでなくとも、烏龍と遺龍の例のように、遺族が意図せず書いたり唱えたりした言葉も、死者のための効用があるとされています。ですからここで聞こえてきた「にょらいじゅりゃうぼん」は、父親なり二人の子どもの家族が、その安否を気遣ってかあるいは無意識にか、口にした言葉だったという風に解釈することもできるわけです。

(3) 「光のすあし」の人は誰か

「にょらいじゅりゃうぼん」という言葉とともに「うすあかりの国」には、「貝殻のやうに白く光る大きなすあし」の人が現れ、苦しんでいた人々や鬼たちさえも、その圧倒的な力によって救済します。

この「人」こそが、物語の表向きの中心をなすわけですが、それがどういう存在なのか、これもなぜかはっきりとは描かれていません。ただ、「如来寿量品」の内容から考えると、ここに超越的存在が登場するとすればそれは「釈迦如来」であるはずですし、そう解釈する説が一般的です。

しかし、この「光のすあし」の人は釈迦如来ではなく、別の存在であるとする説もあります。以下は、大塚常樹著『宮沢賢治 心象の記号論』(朝文社)より。

このような「如来寿量品」の称名とともに出現した「立派な大きな人」として考え得る最初の可能性は≪釈迦如来≫であろう。しかし「立派な瓔珞をかけ」た姿は仏像では菩薩形である。その姿を重視すれば、「如来寿量品」の聞き手であり、直前の「従地涌出品」で、未来に如来となって釈迦に代わって娑婆世界に出現すると予告される≪弥勒菩薩≫の可能性がでてくる。同じ「従地涌出品」で釈迦の説法を聞く四菩薩の一人で、日蓮上人が自らをその再臨であると主張した≪上行菩薩≫の可能性もある。

賢治テクストに織り込まれた思考からみるとどうなるか。『永訣の朝』(『春と修羅』〔宮沢家本〕」では妹の転生先が「兜卒の天」として規定されている。これは利他行を重視する大乗仏教徒が、未来仏である≪弥勒菩薩≫が待機する≪兜率天≫に死後に生まれ変わることを願ういわゆる≪兜率上生信仰≫である。『永訣の朝』のメッセージとの整合性を考慮すれば、「立派な大きな人」は、≪弥勒菩薩≫である可能性が最も高いと言えるだろう。

つまり、これは「弥勒菩薩である」という説です。ただし、「光のすあし」の人が「瓔珞をかけていた」ということ以外に、弥勒菩薩であることを支持する具体的な根拠があるわけではなく、これは他の作品をもとにした一つの推測と言えるでしょう。

そして、この「ひかりの素足」という物語に秘められた仏教的典拠について、最も詳しく考察をしておられる工藤哲夫氏は、この問題については「よく分からない」としておられます。

「光のすあし」の人は誰か。確定的な意見に辿り着くことができていない。「にょらいじゅりゃうぼん第十六」という言葉、及び「法蓮鈔」の「妙の一字[中略]変じて金色ノ釈迦佛となる」「一一の文字変じて日輪となり日輪変じて釈迦如来となり」からすると釈迦仏(如来)と考えてもよさそうであるが、よく分からない。分からないのは、白く光るということと「すあし」ということの意味を追究し切れていないからである。宿題としておきたい。

結局、物語の流れからすると「釈迦如来」とするのが妥当に思われるが、作品中に具体的に描かれているその姿を細かく仏典に照合するなどして考えていくと、なかなかぴたりと当てはまる存在がない、ということかと思います。

しかし私としては、この物語における「光のすあし」の姿の描写は、仏典の記述ではなくて、賢治自身が実際に見た幻視にもとづいているのだろうと思うのです。したがって、その特徴の典拠を仏教の文献に探索する試みは、徒労に終わるのではないかと考えます。

賢治の作品を読んでいる方はたいていご存じのように、「白いすあし」の不思議な人が登場するのは、この「ひかりの素足」だけではありません。

「一九二二、五、一二、」の日付のある「手簡」(「春と修羅 補遺」)という作品の後半には、つぎのように書かれています。

あなたは今どこに居られますか。

早くも私の右のこの黄ばんだ陰の空間に

まっすぐに立ってゐられますか。

雨も一層すきとほって強くなりましたし。誰か子供が噛んでゐるのではありませんか。

向ふではあの男が咽喉をぶつぶつ鳴らします。いま私は廊下へ出やうと思ひます。

どうか十ぺんだけ一諸に往来して下さい。

その白びかりの巨きなすあしで

あすこのつめたい板を

私と一諸にふんで下さい。

ここで「あなた」と呼びかけられている存在は、「白びかりの巨きなすあし」を持っているのでしょうし、賢治が「あなたは今どこに居られますか/早くも私の右のこの黄ばんだ陰の空間に/まっすぐに立ってゐられますか」と問いかけている様子からすると、普通に目に見える存在ではないのでしょう。

また、「一九二二、五、二一、」の日付の「小岩井農場」(『春と修羅』)の「パート四」には、次の記述があります。

たよりもない光波のふるひ

すきとほるものが一列わたくしのあとからくる

ひかり かすれ またうたふやうに小さな胸を張り

またほのぼのとかゞやいてわらふ

みんなすあしのこどもらだ

ちらちら瓔珞もゆれてゐるし

めいめい遠くのうたのひとくさりづつ

緑金寂静のほのほをたもち

これらはあるひは天の鼓手、緊那羅のこどもら

これは「こどもら」ですが、やはり「すあし」で「瓔珞」も掛けています。

そしてその「パート九」。

ユリアがわたくしの左を行く

大きな紺いろの瞳をりんと張つて

ユリアがわたくしの左を行く

ペムペルがわたくしの右にゐる

……………はさつき横へ外(そ)れた

あのから松の列のとこから横へ外れた

《幻想が向ふから迫つてくるときは

もうにんげんの壊れるときだ》

わたくしははつきり眼をあいてあるいてゐるのだ

ユリア、ペムペル、わたくしの遠いともだちよ

わたくしはずゐぶんしばらくぶりで

きみたちの巨きなまつ白なすあしを見た

どんなにわたくしはきみたちの昔の足あとを

白堊系の頁岩の古い海岸にもとめただらう

《あんまりひどい幻想だ》

わたくしはなにをびくびくしてゐるのだ

どうしてもどうしてもさびしくてたまらないときは

ひとはみんなきつと斯ういふことになる

きみたちとけふあふことができたので

わたくしはこの巨きな旅のなかの一つづりから

血みどろになつて遁げなくてもいいのです

(ひばりが居るやうな居ないやうな

腐植質から麦が生え

雨はしきりに降つてゐる)

さうです、農場のこのへんは

まつたく不思議におもはれます

どうしてかわたくしはここらを

der heilige Punktと

呼びたいやうな気がします

この冬だつて耕耘部まで用事で来て

こゝいらの匂のいゝふぶきのなかで

なにとはなしに聖いこころもちがして

凍えさうになりながらいつまでもいつまでも

いつたり来たりしてゐました

さつきもさうです

どこの子どもらですかあの瓔珞をつけた子は

《そんなことでだまされてはいけない

ちがつた空間にはいろいろちがつたものがゐる

それにだいいちさつきからの考へやうが

まるで銅版のやうなのに気がつかないか》

雨のなかでひばりが鳴いてゐるのです

あなたがたは赤い瑪瑙の棘でいつぱいな野はらも

その貝殻のやうに白くひかり

底の平らな巨きなすあしにふむのでせう

上の最後の、「あなたがたは赤い瑪瑙の棘でいつぱいな野はらも/その貝殻のやうに白くひかり/底の平らな巨きなすあしにふむのでせう」という箇所などは、「ひかりの素足」における表現と、言葉もほとんど共通しています。

一郎はまぶしいやうな気がして顔をあげられませんでした。その人ははだしでした。まるで貝殻のやうに白くひかる大きなすあしでした。くびすのところの肉はかゞやいて地面まで垂れてゐました。大きなまっ白なすあしだったのです。けれどもその柔らかなすあしは鋭い鋭い瑪瑙のかけらをふみ燃えあがる赤い火をふんで少しも傷つかず又灼けませんでした。

「小岩井農場」においては、「わたくしはずゐぶんしばらくぶりで/きみたちの巨きなまつ白なすあしを見た」と書かれていて、文字どおり解釈すれば賢治はこの日には問題の「すあし」の存在を「見た」ということになります。「しばらくぶり」と言うからには、以前にも見たことがあったのでしょう。

一方、その9日前の日付を持つ「手簡」は、「あなたは今どこに居られますか」と問いかけ、「私と一諸にふんで下さい」と懇願する形で終わっていることから、この日には見なかったのだろうと推測されます。

このような作品中の記述は、もちろん創作芸術のことですから、作者が実際にそのような体験をしたと断定することはできません。

しかし賢治の場合は、自分の「心象スケッチ」について、「それぞれの心もちをそのとほり科学的に記載して置きました」と述べていますし(岩波茂雄あて書簡)、他の作品にも幻聴や幻視の描写がたくさんあります。また、周囲の人にも自分の神秘体験についてしばしば語っていますから、彼の「心象スケッチ」に書かれている内容は、賢治が実際に体験したことだったと考えてよいだろうと、私は思っています。

それを、「神秘体験」あるいは宗教的な意味を帯びた啓示と理解するか、「解離性幻覚」と呼ぶか、解釈する立場は種々ありうるでしょうが、いずれにせよ賢治がそれをありありと体験していたことに、間違いはないだろうと考えます。

ですから、作品中で「立派な大きな人」の足がなぜ「白い」のか、なぜ「すあし」なのか、なぜ「瓔珞をかけている」のか、その個々の特徴について仏典に由来を探したり、象徴的な意味を分析したりしても、期待するような結果は得られないのではないかと、私は考えています。

詳しい草稿研究によれば、童話「ひかりの素足」の第一形態が成立したのは、1922年の前半頃までとされています(杉浦静「ひかりの素足」,学燈社『宮沢賢治の全童話を読む』所収)。これはまさに、先に挙げた「手簡」や「小岩井農場」がスケッチされたのと同時期です。このように繰り返し作品化されているということは、この「白い素足の人」という視覚的イメージが、当時の賢治にとって重要なものだったということを示唆しているのだろうと考えられます。

この頃、賢治の心の中では、すでに1922年1月に書いていた「水仙月の四日」における「子どもの吹雪遭難」というモチーフがあったでしょう。そして彼が、トシの死の前後に抱いていた「死ぬことの向ふ側まで一諸について行ってやらう」というモチーフ、それに救済者としての「白い素足の人」というイメージが融合する形で、この「ひかりの素足」という物語が生まれたのではないでしょうか。

ですから、「「光のすあし」の人は誰か?」という問いに対しては、「賢治が幾度か幻視した人で、名前や由来は不詳」というのが、私の答えです。

その属性や外見的特徴は、賢治にとっては「向こうから現われた」ものなのでその意味するところは不明ながら、それをモチーフに「ひかりの素足」を宗教物語として創作する際に、釈迦如来として造型したということだろうと思います。

竹崎

僕がこの作品をものがたり(朗読)したときのイメージでは、一郎と楢夫の兄弟が、鬼にさいなまれながらあてもなく歩いている場所は、仏教説話・説教でおなじみの「賽の河原」でした。三途の川の河原ですね。死んだ子どもたちが親の供養のため河原の小石をつんで小さな塔を建てる。その塔を完成させると供養になるが、完成する前に鬼が来て塔をこわしてしまい、いつまでたっても塔は完成せず、そしていつまでたっても親の供養は出来ないという俗信。「シジフォスの神話」と同じく、未来永劫繰り返される罰です。その説話が賢治の頭にあったのではないかと思います。したがって、そこが中有というのとは少し違う気がしますが、それはさておき。

物語の中、河原とはまったく違うこの荒野のような風景の中で、恐ろしい鬼たちが、一郎や倒れた子どもに向かって「罪はこんどばかりではないぞ。歩け。」「何を云ってるんだ。みんなきさまたちの出かしたこった。どこへ行くあてもあるもんか。」と叫びます。そして巨きな光る人もまた「こわいことはない。おまえたちの罪は、この世界を包む大きな徳の力にくらべれば、太陽の光とあざみの棘の先の小さな露のようなもんだ。なんにもこわいことはない。」と、子どもたちの罪に触れています。この「罪」とはなんなのか? まだ小さく、純粋無垢な楢夫と、その弟のためなら命を投げ出してもかまわない、どこまでも自分の身体でかばおうという一郎。この二人の兄弟や、同じく二人のまわりにいる小さな子どもたちに、どんな罪があるのか?そのことにお触れになっていない気がしたのです。鬼たちの言う「罪」「出かしたこと」たこととはなんでしょうか?例えばそれは、人間の持つ「業」もしくは「原罪」のことだと云っても良いのかもしれませんが、仏教説話でのそれは「親よりも早く死んでしまった」という罪のため。ただそのことのために、子供らは鬼にさいなまれながら、いつまでも石を積むのです。

親よりも先に・・・まさにトシ子は、その罪を犯してしまっています。そして図らずも賢治自身も・・・

工藤 哲夫さんのご本のどこかでそのこと、「罪」と賽の河原について触れられていたとしたら、誠に申し訳ありません。未読なもので。

おそらく、この物語の最初の枠組みは、この説話から発想されたのでは、と云うのが、ものがたりに取り組む前の僕の印象でした。その場合、その子どもたちを救うのは地蔵菩薩であるはずですが、物語を書き進めるうちにもっと大きな存在、そしておっしゃるように「幻視」した存在へと、ふくらんでいったのではないかと思います。

なんか書かなければならないことをとばしてしまった気もしますが、そして深夜にとんちんかんなことを書いてしまったかも知れませんが、ご容赦くださいませ。

NakashoNobuo

『ひかりの素足』の考察、読ませていいただきました。賢治作品の読込みの深さと広さ、そしてそれを縦横無尽に駈け回る考察の面白さ。改めて感服しました。

「うすあかりの国」が一般の地獄とは違っているということは、なんとなく思っていたのですが、それは賢治さんが想像する地獄なのだと思っていました。だいたい瑪瑙というのが独特です。

「中有」と言われると能楽師としては「弱法師」のシテが盲目となった身を嘆いて「生をもかえぬこの世より。中有の道に迷うなり。」と言う部分が浮かびます。ですから、あの世とこの世の中間、といっても暗闇につつまれているイメージが強いのです。しかし、日蓮の言葉を読めば、まさに「うすあかりの国」のようです。

『ひかりの素足』を作品として見たときの一番の問題はまさに突然きこえてくる「にょらいじゅりょうほんだい16」という言葉です。そしてとくに「だい16」まで入っているということは、誰かが「うすあかりの国」の外で「如来寿量品第十六」と声に出して唱え始めたのに間違いありません。私は朗読していてこの「だい16」にどうも違和感を感じていたのですが、このように考えればそれがついていることも納得できます。

また、ひかりの素足のイメージについては、1)2)を読んでいるうちに、勤行を重ねる賢治の脳裏に、まさにその姿が見えたのだという、その啓示の瞬間の有様が浮かびました。それは団扇太鼓を扣きながら大声で題目を唱えていた時だったかも知れませんし、坐禅のような瞑想の時だったかも知れません。あるいは無心に農作業をしているときだったかもしれません。とにかく、突然にそのイメージは生々しく賢治さんの目前に立ち現れたのです。

少々断定的過ぎる物言いかも知れませんが、「神秘家」としての賢治さんを考えたとき、その体験はもはや確定的なものに思えるのです。

hamagaki

こんばんは。いつもありがとうございます。

さすがに竹崎さんが、「ものがたり」のためになされる読み込みは、奥深く多岐にわたると感動しました。

そうですね。確かにご指摘を受けてみると、この物語の「うすあかりの国」には基本的に子どもが集められているようで、その意味では「賽の河原の石積み」をさせられる、夭折した子どもたちにも通じる感があります。

上に引用した工藤哲夫氏の論文には、「賽の河原」のことには触れられていませんでした。

「中有」とか「地獄」というのは、もちろん本来の仏教にある概念のようですが、「三途の川」「賽の河原」「閻魔大王」とかになってくると、仏教が中国を通して日本に伝わる過程で、土着の信仰と習合する形で付加されていった要素のようですね。

ですから、その習合の仕方によっては「中有」と「三途の川」の関係が説かれている(後世に作られた)仏典もあるようで、それによれば「死者は、初七日に三途の川に到達する」ということになっているようです。

つまり、「賽の河原」も、結局は「中有」の世界の一部ということになるのでしょうが、それはさておき。

「罪はこんどばかりではないぞ」、またその後には「みんなきさまたちの出かしたこった」というのも出てきますが、こんな無垢な子どもたちに向かって、これは確かに怖ろしい言葉です。

まず言葉に忠実に解釈すれば、この「こんどばかりではない」というのは、一郎や楢夫として生まれた「今生」の行いだけではなくて、「過去世」に犯した罪もあるから、その報いを受けなければならない、ということなのでしょう。

賢治は晩年の「雨ニモマケズ手帳」に、「かなしいかな/前障いまだ去らざれば/また清浄の光明なく/人を癒やさんすべもなし」との言葉を書き付けていますが、自分自身に関しても、「前障=前世における障礙」を意識していたのだと思われます。

あるいは、木村東吉氏はこの部分に関して、日蓮の「顕謗法抄」に、「螻(けら)蟻蚊虻等の小虫を殺せる者も、懺悔なければ必ず此の地獄に堕つべし。譬へ針なれども、水の上にをけば、沈まざることなきがごとし」とあることを引いて、どんな子どもでも罪を免れることはできないのだと述べています(「『ひかりの素足』考」)。

まあ仏教的には、どんな子どもに対しても、地獄に堕ちるような理由を附会することはできてしまうということのようです。

しかし「賽の河原の石積み」の説話では、いたいけない子どもがこんな可哀想な目に遭わされるのは、「親に先立つ不孝」のためなのでしょうね。

早逝してしまうことが、仏教的に本人の「罪」なのかどうか私にはわかりませんが、親を悲しみのどん底に突き落としてしまうことは事実です。

そして賢治の妹トシは、図らずも父母にそういう思いをさせてしまったわけですし、晩年の賢治は、自分も結局そうなってしまうだろうことを、わかっていたでしょう。

そのことを意識すると、この物語もまた違った哀しみに包まれます。

それから、Nakasho さんのご指摘のとおり、作品にこういった「説明のしようのない存在」が出現するところこそが、「神秘家」たる賢治を典型的に示していますよね。

井筒俊彦氏の言う意味での「神秘家」、すなわち「我れ唯ひとりの魂が救われても、他の全ての人の魂が悉く救われなければ神秘家の仕事は了らない」として、自らを濁世に投じる「神秘家」ですね。

signaless

難しい話は男性陣に任せて享受に徹しようと思っていたのですが…。

幼い二人とそのまわりにいる子どもたちの罪が「親よりも早く死んでしまった」というもの、という竹崎さんの指摘に目から鱗でした。

これまでは、子どもがなぜあんなに辛い目に遭わされるのか、どこか腑に落ちない思いがありました。

トシを亡くした両親の嘆きを見ていた賢治。そして自分もまた親より長くは生きられまい。『銀河鉄道の夜』でも、カムパネルラは「おっかさんは、ぼくをゆるしてくださるだろうか」と言います。賢治には常に、このような罪悪感を強く持っていたのかもしれません。

最初「如来寿量品第十六」という声は、一郎自身(つまり賢治)の裡から発せられたかと思っていましたが、やはり子を思う父母の声なのでしょうか。

賢治は父母の改宗を願っていました。どうか私の死後も「如来寿量品第十六」を唱えて下さいという強い願いかもしれません。

しかし、生きていても罪、死んでも罪、とは。人間は罪のなかにまみれて輪廻しているということでしょうか。まぁ実際に私は罪ばかり犯している気がします。

kyoちゃん

「うすあかりの国」についての考察、たいへん興味深く読ませて頂きました。四十九日の法要の意味についてはお坊さんから聞く機会はあるのですが、「中有」という言葉は初めて知りました。

生と死の間の宙ぶらりん。えんま様が台帳を調べている間の猶予期間。それとも自分にふさわしい住処に落ち着く迄の放浪の旅?

ダンテの『神曲』の二巻目、練獄の場面を思い出しました。ローマの将軍だったか貴族だったかが、生きている身でありながら死後の国を見聞しているダンテに「現世に戻ったら自分の身内の者たちに私のために祈ってくれるように伝えてくれ」というような頼みをするところです。祈りが死者を天国へ押し上げてくれるというのがほんとうなら、信仰とは誰の為何の為にあるのか分かってくるように思います。愛していた人、大事な人を亡くした人に降りて来るのが信仰かと。死なれてからオロオロと気がつくことばかりで。

ガハクの絵に奇妙なのが一枚あって、荒涼とした地面が広がっているグレーな絵です。雲が小さく描かれている(と思うけれど、もうそれさえ消されたかもしれません)。最初はひとえの着物を着た婦人がまん中に描かれていたのですが、何度も描き直すうちにだんだん小さくしていって、遠くの地平線の上に小さな雲が浮かぶだけになってしまった。

でもまた最近あの絵を描こうと言っています。再び人物が描けそうな気がして来たらしいのです。彼のお母さんですが、生前私もいっしょに本人から聞かされた話に、

「あなたの面倒は一番下の息子さんがみてくれます」と占い師。

祈りというのは声に出して言うことだけじゃなく、その人のことをずっと考え続けていることではないでしょうか。そういう意味で、宮沢賢治という人が自分の死の瞬間までトシさんのことを考えていて浄土、天国、美しい国へと彼女を安全に無事に守り続け運び続けていたと思うのです。

いっぱい書いてしまいました。みなさんに刺激を受けてたのしく自由におしゃべりしたくなったのです。

kyoちゃん

ごめんなさい。

れんごく「×練獄→○煉獄」でした。

hamagaki

signaless さん、kyo さん、こんばんは。

お二人のコメントを拝読しつつ、様々な人の「死を思いつづける気持ち」が網の目のように絡み合っている様子が、浮かび上がってくる感じがしました。

賢治がトシの死を思う、父母がトシの死を思う、死にゆくトシが賢治や父母を思う、賢治がトシの死を思う父母の気持ちを思う、賢治が自らの死を思う、賢治が自らの死の後の父母の気持ちを思う・・・etc。

「メメント・モリ」のインドラの網は、結節点において互いに互いを映し合う。

一般にすべての「信仰」というのは、他者の死であれ自らの死であれ、「死」を思う気持ちとその意味づけを中核に持っているものだと思いますが、「祈りというのは…その人のことをずっと考え続けていること」だとすると、結局人類の間には、そういう祈りが網となって織りなされているわけですね。

また一方、「生命」という現象も、網の目のように連なっているものだと思います。

その生命の糸は、「メメント・モリ」の祈りの網をなしている糸と、あざなえる縄のように表裏の関係になっているような気がします。

ミカエル

大変興味深く読ませていただきました

ありがとうございます

ひかりの素足 は大好きな作品です

hamagaki

ミカエル様、こんにちは。

拙ブログ時期をお読みいただきまして、ありがとうございます。

私も「ひかりの素足」は大好きです。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。