短篇「イギリス海岸」は、賢治が農学校教師をしていた或る夏の、輝かしい思い出のような作品です。

夏休みの十五日の農場実習の間に、私どもがイギリス海岸とあだ名をつけて、二日か三日ごと、仕事が一きりつくたびに、よく遊びに行った処がありました。

それは本たうは海岸ではなくて、いかにも海岸の風をした川の岸です。北上川の西岸でした。東の仙人峠から、遠野を通り土沢を過ぎ、北上山地を横截って来る冷たい猿ヶ石川の、北上川への落合から、少し下流の西岸でした。

町の小学校でも石の巻の近くの海岸に十五日も生徒を連れて行きましたし、隣りの女学校でも臨海学校をはじめてゐました。

けれども私たちの学校ではそれはできなかったのです。ですから、生れるから北上の河谷の上流の方にばかり居た私たちにとっては、どうしてもその白い泥岩層をイギリス海岸と呼びたかったのです。

当時は、海のない花巻の町の小学校でも、夏には石巻の海岸まで子どもたちを連れて行っていたようですし、「隣りの女学校」(=花巻高等女学校)では臨海学校の催しを始めていました。でも農学校にはそういう行事はなかったので、賢治は海を知らない生徒たちのために、北上川の河岸を「海岸」と呼ぶ「見立て」を行ったわけです。

賢治は、農学校からこの「イギリス海岸」へ生徒たちを引率して出かけて、みんなが泳ぐのを嬉しそうに眺めていました。ただ、賢治はあまり泳げなかったので、もしも川の深いところで溺れる生徒が出たら、救助することはできなかったのです。

そのことについては、教師として生徒に付き添っている責任もありますから、賢治ももちろん考えていました。ただ、その時に彼が考えていた内容というのが、賢治らしいと言えばいかにも賢治らしいのですが、学校の先生としてはちょっと異例の事柄でした。

実は私はその日までもし溺れる生徒ができたら、こっちはとても助けることもできないし、たゞ飛び込んで行って一諸に溺れてやらう、死ぬことの向ふ側まで一諸について行ってやらうと思ってゐただけでした。全く私たちにはそのイギリス海岸の夏の一刻がそんなにまで楽しかったのです。

これは、先に「災害と賢治」においても引用した、非常に印象的な箇所です。ここには、賢治が生徒を思う気持ちの強さが表われていると読むこともできるでしょうし、また「私たちにはそのイギリス海岸の夏の一刻がそんなにまで楽しかったのです」という表現からは、一瞬の喜びや恍惚のために我を忘れてしまう、賢治独特の性向が垣間見えるような気もします。「打つも果てるもひとつのいのち」と歌った、あの若人たちの踊り「原体剣舞連」にも通ずるような・・・。

しかし、いくら賢治のことと言え、これはあまりに大仰な覚悟です。ここには何か、別の事情もひそんでいるのではないか?

そんな疑問から、この「飛び込んで行って一諸に溺れてやらう、死ぬことの向ふ側まで一諸について行ってやらう」という言葉の背景について、今日はちょっと考えてみました。

◇ ◇

まず、この「イギリス海岸」という短篇が書かれた時期を、確認しておきます。実はこの作品テクスト中には、次のような月日の記載が出てきます。

次の朝早く私は実習を掲示する黒板に斯う書いて置きました。

八月八日

農場実習 午前八時半より正午まで

除草、追肥 第一、七組

蕪菁播種 第三、四組

甘藍中耕 第五、六組

養蚕実習 第二組

(午后イギリス海岸に於て第三紀偶蹄類の足跡標本を採収すべきにより希望者は参加すべし。)そこで正直を申しますと、この小さな「イギリス海岸」の原稿は八月六日あの足あとを見つける前の日の晩宿直室で半分書いたのです。

そして、この作品草稿の末尾には、(一九二三・八・九・)という日付が書き込まれているのです。8月9日ならば上の作中の月日ともぴったりと合いますし、この作品は、1923年8月9日に書かれたという風に、まずは思われます。

ところが困ったことに、実は賢治はこの「1923年8月9日」という日には旅行中で、サハリンから花巻へ帰る途上にあったのです。短篇を書くだけなら旅行中でも不可能とは言えませんが、生徒たちとイギリス海岸へ行ったという内容とは合致しません。

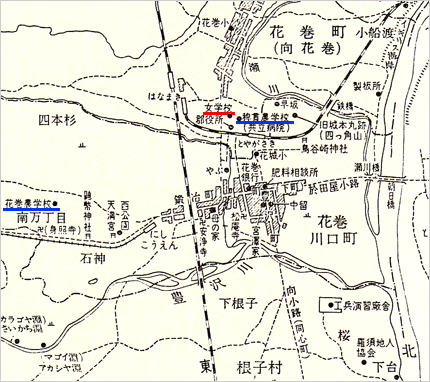

それに、上記のように作品中には「隣りの女学校」という表現が出てきますが、1923年8月には、農学校の近くには女学校はなかったのです。賢治が就職した1921年12月の時点で、当時の「稗貫郡立稗貫農学校」の隣には、確かに「花巻高等女学校」があったのですが、1923年4月に農学校は県立に昇格して「岩手県立花巻農学校」と改称されるとともに、校舎も現在は花巻市文化会館などがある花巻の西のはずれに移転したのです。(下地図は、『新校本宮澤賢治全集』第16巻(下)補遺・伝記資料篇p.204「花巻付近概念図(大正初期)」より、下線は引用者)

つまり、賢治が在職中で、隣に女学校があった夏というのは、1922年の夏だけだったのです。したがって現在は、「イギリス海岸」草稿日付の「一九二三」は賢治の誤記であり、この作品は1922年の8月9日に書かれたものと推定されています。

ということで、次にこの1922年8月という時期について考えてみると、これは、妹トシの死(1922年11月27日)の3ヵ月少し前にあたります。すでに彼女の病状は悪化の一途をたどっており、賢治の目から見ても、愛する妹の死はそう遠くないと感じざるをえなかった頃でしょう。

私は、「イギリス海岸」に書かれている「死ぬことの向ふ側まで一諸について行ってやらう」というのは、この頃に賢治が妹トシに対して、ひそかに抱いていた気持ちだったのではないかと思うのです。

というのは、妹の臨終の様子を描いた詩「松の針」には、次のような箇所があるのです。

ああけふのうちにとほくへさらうとするいもうとよ

ほんたうにおまへはひとりでいかうとするか

わたくしにいつしよに行けとたのんでくれ

泣いてわたくしにさう言つてくれ

賢治は、死んで行く妹が「ひとりでいかうとする」のを悲しみ、「わたくしにいつしよに行けとたのんでくれ」とまで願っていたのです。これは言い換えれば、「死ぬことの向ふ側まで一諸について行って」やりたいと、賢治自身が思っていたということになるでしょう。

あるいは、トシの死の翌年のサハリンへの旅の途中に書かれた「宗谷挽歌」は、次のように始まります。

こんな誰も居ない夜の甲板で

(雨さへ少し降ってゐるし、)

海峡を越えて行かうとしたら、

(漆黒の闇のうつくしさ。)

私が波に落ち或ひは空に擲げられることがないだらうか。

それはないやうな因果連鎖になってゐる。

けれどももしとし子が夜過ぎて

どこからか私を呼んだなら

私はもちろん落ちて行く。

この時賢治は、宗谷海峡を渡る連絡船の甲板にいて妹のことを考えているのですが、ここでも彼は「松の針」におけるように、死んだ妹が自分を呼ぶことを想像しています。そしてもしも呼ばれたら、躊躇することなく甲板から海へと「たゞ飛び込んで」、妹のいる向こう側の世界へ行く覚悟をしていたわけです。

つまり私としては、この「死ぬことの向ふ側まで一諸について行ってやらう」という考えは、もちろんイギリス海岸において賢治が生徒たちに対して思っていたことでもあるでしょうが、そのもともとの由来は、この頃には日一日と死に近づきつつあったトシに対して彼が抱いていた感情だったのではないかと思うわけです。

◇ ◇

そう思ってこの「イギリス海岸」という短篇を読むと、作者賢治はまぶしい夏の陽射しの下、生命を謳歌するように遊び戯れる少年たちの様子に目を細めながらも、同時に暗い病室において着実に死に引き寄せられつつある妹のことを常に考え続けていたのだろうと、あらためて感じるのです。

(イギリス海岸の写真2枚は2009年9月21日に撮影)

mishimahiroshi

賢治の対象に対する共感性の強さは、例の湯のみを持って立たされた少年や赤いちゃんちゃんこを来てきた旧友への対応の逸話にも萌芽が見て取れますね。

そして「小岩井農場 パート9」の有名な一節

じぶんとそれからたったもひとつのたましひと

完全そして永久にどこまでもいっしょに行かうとする

に連なるものと思われます。

賢治は共感すると同時に一緒にどこまでも、死の向こうまでも行ってしまう人だったのですね。

この共感性は人だけでなく自然にも向けられており、これが賢治の作品の特性にもなっているのでしょう。

逆に考えると、もし賢治が文学的能力を持っていなかったら、彼の共感性は現実化し、周囲に大変な迷惑をかけたかも知れません。

賢治は芸術と科学と信仰で制御しきれない自らの共感性をなんとか制御して生きていたのでしょうね。

今回もまた興味深いエントリーでした。

ありがとうございます。

ガハク

賢治には自殺願望があったんでしょうか?

信仰の大元には来世(彼岸)の存在が不可欠だと思います。あの世が無くては「死」もまた無いのと同じ。その意味では常に「死」を考えると云う事は信仰者なら当然の態度とは思いますが。

しかし自死は全ての宗教で個人の願望からだけでは許されない。何らかの大義が必要。でも死に行く人から自分への切なる思いがあるならば?

「死ぬ事の向こう側」「どこまでもどこまでも」という言葉が示すように「死」は来世への途中の段階一様相に過ぎない。

少し不思議なのは、みなさんご指摘のように「二つの魂」とはあってもそれより多くの人(魂)との繋がりには言及してない事です。

これもまた一つの特徴でしょうか?常に一対一で同道しようとする。死ぬ価値をあくまで相手と自分の一対一に還元する。大義と云っても数ではない。一億玉砕には繋がらない。

hamagaki

mishimahiroshi さん、ガハクさん、こんばんは。

「自殺願望」はとりあえず置いておいて、賢治には潜在的に「自己懲罰」を求めているようなところは、あったと思います。そして、その懲罰を正当化するために、「人を救うための自己犠牲」という大義名分を求めていたのではないか、などと私は感じたりするのです。

「よだかの星」とか「グスコーブドリの伝記」とか「銀河鉄道の夜」の蠍のエピソードとか、自己犠牲の話はたくさんありますし、「春と修羅」の中の「このからだそらのみぢんにちらばれ」という言葉などからは、もっと直接に自己破壊的な衝動を感じます。

私は以前に「徴兵検査にこだわった理由」という記事において、このあたりのことについて考えてみたことがありますが、「自己懲罰」を求めてしまう背景には、父親に対する罪責感などがあるように思われました。私が、「罪責感」→「自己懲罰」→「自己犠牲」という風に図式化したところを、見田宗介氏は『宮沢賢治ー存在の祭りの中へ』において、「存在の罪」→「焼身幻想」→「自己犠牲」と書いておられるようでした。

ただ、賢治はこのような心理を持ちながらも、本当に自殺を考えることはなかったのではないかと思います。死へ傾こうとするこういったタナトスとともに、理屈抜きに世界の美しさに没入してしまうような、生への肯定的感覚も強く持ち合わせていたおかげではないかと思います。

一方、私としては、賢治の「死ぬことの向ふ側まで一緒について行ってやらう」という思いの背景にあるのは、上記のような死や破壊の衝動とは、また違ったものではないかと思うのです。

私の感じるところでは、その根本は、文字どおり「相手とともにどこまでも一緒に行きたい」という感情の延長にすぎず、それがたまたま「死」というところをまたいでしまう場合のことではないかと・・・。

妹トシであろうと、保阪嘉内であろうと、賢治が「どこまでも一緒に行きたい」と願った相手は特定の個人ですから、当然それは「一対一」になります。そして、これが賢治の葛藤の原因ともなります。

賢治が信仰する仏教では、誰か特定の一人を祈るのは正しいことではない。肉親の情とか友情とかいう個的なものを超越して、「すべての衆生」のために祈らなければならない。しかし、妹が死んでからしばらくの間、賢治の正直な感情は、どうしても妹という一人を思う気持ちから離れることができない。

賢治がこのような葛藤をようやく乗り越えようとしている足跡は、サハリン旅行から帰ってきてからの「手紙 四」などにも見られます。「青森挽歌」における次の箇所も、そのような賢治の葛藤を表わしているのだと思います。

で、この軌道が「銀河鉄道の夜」にもつながって行きます。

ということで、「すべての衆生を救いたい」という思いは、宗教的理念としてはずっと早いうちから賢治の中にあったでしょうが、本当の意味で「一対一」でなくて「一対多」になるのは、トシの死を乗り越えてからではないかと、私は思うのです。

kota

「死へ傾こうとするこういったタナトスとともに、理屈抜きに世界の美しさに没入してしまうような、生への肯定的感覚も強く持ち合わせていたおかげではないか」というのは、ほんとうにそうだ、と思いました。理屈抜きに、というのが特に。

トシの死を乗り越えて、はじめて「一対多」へといけた、というのも納得です。

トシを想う気持ちと、あいつだけがいいところにいけばいい、という風に思ってしまうことへの戒めとの間で引き裂かれる中で、死ぬことの向ふ側まで一緒について行ってやらう、というある種の狂った思いがわいてきたんだと思います。けれども、そうした情念の挫折、死ぬことの向こう側まで結局いけない、自分の感覚世界の向こう側から自分に声をかけてくれもしない、そうした挫折が、「一対多」へと移行する契機になったんじゃないかな、と思ったので。

災害と賢治、ともども興味深かったです。

hamagaki

kota さま、コメントありがとうございます。

例によって、私が個人的に感じたことを書き連ねてしまっていますが、同じような思いを持っておられるとお聞きして、嬉しいです。

それにしても、賢治が「一対一」を求める気持ちは、人一倍強いような感じですね。

これに限らず、いろんな感情が、普通の人の何倍もの切実さで迫ってきていたような印象がありますが・・・。