「春と修羅 第二集」所収の「〔北上川は熒気をながしィ〕」は、歌うような駆け合いが楽しい一篇です。今回も下の「色分け」ボタンを押すと、賢治と思しき発言は青色で、トシと思しき発言は赤色で、弟清六と思しき発言は緑色で、色分けして表示されるようにしてみました。

一五八

一九二四、七、一五、(北上川は熒気をながしィ

山はまひるの思睡を翳す)

南の松の林から

なにかかすかな黄いろのけむり

(こっちのみちがいゝぢゃあないの)

(おかしな鳥があすこに居る!)

(どれだい)〔中略〕

(……ではこんなのはどうだらう

あたいの兄貴はやくざもの と)

(それなによ)

(まあ待って

あたいの兄貴はやくざものと

あしが弱くてあるきもできずと

口をひらいて飛ぶのが手柄

名前を夜鷹と申します)

(おもしろいわ それなによ)

(まあ待って

それにおととも卑怯もの

花をまはってミーミー鳴いて

蜜を吸ふのが……えゝと、蜜を吸ふのが……)

(得意です?)

(いや)

(何より自慢?)

(いや、えゝと

蜜を吸ふのが日永の仕事

蜂の雀と申します)

〔後略〕

冒頭の二行には、「熒気」とか「思睡」など難しい漢語が並び、格調高い漢詩の一節のように見えます。そして一行目の行末の、「ながしィ」という語尾を伸ばす表記は、これが「詩吟」として歌われていることを示すのでしょう。

漢詩のことはよくわかりませんが、白文にすると「北上川流於熒気/山彙翳真昼思睡」とかいう感じでしょうか。ちなみに、「熒気」というのは「キラキラ揺れる光・ともしび」だということで、太陽が川面に反射してチラチラ輝いている様子と思われます。

これに対して、「あたいの兄貴はやくざもの/あしが弱くてあるきもできず/口をひらいて飛ぶのが手柄/名前を夜鷹と申します」や、「それにおととも卑怯もの/花をまはってミーミー鳴いて/蜜を吸ふのが日永の仕事/蜂の雀と申します」の方は、リズミカルな七五調が特徴で、「あたい」とか「やくざもの」などの庶民的な言葉は、漢詩部分の高踏的な調子と対照的です。

そのくだけた語感は、三味線に乗せて唄う「都々逸」のようにも感じられますが、一般に都々逸は「七七/七五」から成る(ex. 恋に焦がれて鳴く蝉よりも/鳴かぬ蛍が身を焦がす)のに対して、こちらは「七五/七七/七七/七五」ですから、少し違っています。「今様」(七五七五/七五七五)が混じっているようでもあります。

詩吟も、都々逸や今様も、歌謡文芸の一つの型と言えるでしょうが、この作品に並列されている「漢」と「和」の、異質な取り合わせは、いったい何なのでしょうか。

以前から何となく気になっていたのですが、実はこれは、賢治が中学生の頃に入れ込んでいたという、「薩摩琵琶」の語りの形式から来ているのではないかと、最近思い至りました。

『新校本宮澤賢治全集』第十六巻「年譜篇」の1911年12月(賢治15歳)の項には、次のように書かれています。

十二月 寄宿舎で薩摩琵琶が流行し、夜食堂で唸りあう。「石童丸」「城山」などを覚え、帰宅したとき聞かせ、老人たちの涙をしぼらせた、という。(p.71)

賢治の「石童丸」の名調子については、妹の岩田シゲの回想録にも、祖母宮澤キンの一周忌(1914年と推測される)のエピソードが、記されています。

法事の済んだ膳椀の後片付けが終わって、皆んなでお茶を一服というとき、花巻のおばあさんが「賢つぁん、薩摩琵琶を聞かせてくなんせ」と言い出しました。言われて、普段の恥ずかしがり屋の割合いに、あまり臆せずに語り出しました。「石童丸」でした。

出家するために家を捨てた父を探して遠い九州からはるばる体の弱い母と二人で諸国を旅する哀れなお話です。……

みんな涙をこぼして聞きましたが、一体琵琶の語りなど、いつどこで覚えたものでしょう。(『屋根の上が好きな兄と私』p.12)

家族にしてみると「いつどこで覚えたものか」と不思議だったのでしょうが、上記のように中学校の寮の食堂で、同級生と夜な夜な稽古をしていたようなのです。ちなみに、『新校本全集』年譜篇には、賢治が中学1年の1909年11月18日に、「有馬薩摩琵琶精神会頭来校し弾奏した」との記述があり(p.59)、このあたりから中学校における流行が始まっていたのでしょうか。

さて、薩摩琵琶の語りというのは、漢詩の「詩吟」と、今様や和歌などの「朗唱」が、様々に組み合わされているようで、たとえば賢治も語った「石童丸」のテクストの一例は、次のようになっています。(「按針亭」サイトの「石童丸」より引用)

(今様)麓の母を案じつつ

心細道ただ一人

すげの小笠を傾けて

分け入る峰や父いずこ(漢詩)訪西尋東不得父 夕陽沈山已蒼然

(和歌)ほろほろと 鳴く山鳥の声きけば

父かとぞ思う 母かとぞ思う(漢詩)無明橋畔逢僧侶 右手花桶左數珠

慇懃撫肩情殊深 此僧或莫是吾父

縋袖欲語無限思 道心聽之抉肺腑

嗟佛道是耶恩愛非 熱涙滂沱落法衣

忽聞暮鐘無常響 杜鵑一聲啼血飛(今様)尋ぬる父とは知らなねども

互に通う親と子の

絆紲ひかるる後ろ髪

麓をさして下りゆく

このように、漢詩の「漢」の部分と、今様や和歌の「和」の部分が、交互に出てくるのです。

YouTubeでは、下の動画を再生していただくと、漢詩の「訪西尋東不得父……」のところから、和歌の「ほろほろと……」を経て、次の漢詩「無明橋畔……」までを聞くことができます。

すなわち、「〔北上川は熒気をながしィ〕」に、和漢両様の「歌」が相次いで出てくる由来は、賢治が中学生時代に身に付けた薩摩琵琶の語りにあったのではないか、と思われるのです。賢治はここで、昔おぼえた調子に乗せて、ある時は漢詩っぽく吟じたり、ある時は七五調の俗謡をひねり出したりしているのではないでしょうか。

※

さて、ここから話は変わって、この作品の最初期の形と、その当時の賢治の心境について、考えてみたいと思います。

この詩の先駆形をさかのぼると、1924年7月12日の日付を持つ「一五八 夏幻想」と、7月13日の日付の「一六五 夏」に行き着きます。前者がこの作品の「下書稿(一)」に、後者が「下書稿(二)」に、位置づけられています。

賢治が、別の日にスケッチした複数の草稿を、まとめて一つの作品にするというのは、かなり珍しいことですが、後者の「※ 一五八と同種の幻聴です」という注記にあるように、双方に同じような「幻聴」が現れていることから、作者はこの共通体験を「綴じ目」として、2つの心象スケッチを統合しようと考えたのだと思われます。

その幻聴とは、次のようなものです。

松の林の足なみは

ごくあたらしいテレピンの香と

炭窯のなかには小さなドラモンド光もあって

一羽の連雀が叫んでゐる

(まああたし

月見草の花粉でいっぱいだわ)(「一五八 夏幻想」)

松林のなかにわけ入ってみれば

あたらしいテレピン油の香が胸をうち

炭窯の中には小さなドラモンド光もあって

一羽の連雀が叫んでゐる

ぜんたいドラモンド光は眼にわるい

(まあ あたし

月見草の花粉でいっぱいだわ)※

※ 一五八と同種の幻聴です(「一六五 夏」)

どちらの場面においても賢治は、松林の中で一羽の連雀が(まああたし/月見草の花粉でいっぱいだわ)と叫ぶ声を、聞いているわけです。

それぞれの作品における天候描写を見ると、「一五八 夏幻想」では「紺青の地平線」があることから晴天のようなのに対し、「一六五 夏」には「恐ろしく黝んだ積雲」や雷鳴があって、空模様は異なっています。それなのに、松林、テレピン油の香り、炭窯など、舞台装置が同一であるのは、作者が7月12日に続いて13日も、同じ場所に行ったからでしょう。

彼が、連日同じ場所に行った理由は、おそらく12日に耳にした幻聴を、どうしても翌日再び聴きたかったからに違いありません。これは、賢治にとってかけがえのないほど貴重な体験だったのです。

そして思惑どおり、賢治は2日とも(まああたし/月見草の花粉でいっぱいだわ)という、乙女のような声を耳にしました。

この際に賢治が聴いた幻聴が、2年前に死んだ妹トシに深く関連しているであろうことは、この作品について考察を発表しておられる木村東吉氏(「『春と修羅』第二集 私註と考察(その三)〔北上川は熒気をながしィ〕」,1988)も、秋枝美保氏(「「春と修羅 第二集」における女性―詩「〔北上川は熒気をながしィ〕」を中心に―」,1998)も、鈴木健司氏(「〔北上川は熒気をながしィ〕」における兄妹の構図―よだか・かはせみ・はちすずめ―」,1998)も、皆が指摘しておられるところです。後の稿で描写される、「東京で学んだ利発な女学生」というイメージも、まさにトシそのものです。

また、上の引用部に出てくる〈松林の中のテレピン油の香り〉も、トシ臨終の床における「松の針」の、「

賢治は、一羽の連雀が(まああたし/月見草の花粉でいっぱいだわ)と叫んだと感じた時、これをまさしく亡きトシの言葉として、聞いたに違いありません。「一五八 夏幻想」の少し前の箇所には、「(まあ大きなバッタカップですこと)/(いゝえ あれは Oenothera lamarkeana/ふだんよくいふつきみさうです)/燕麦の白い鈴の上を/二疋のへらさぎがわたって行く」という描写がありますが、これも「二疋のへらさぎ」に仮託された、トシと賢治の会話とも解釈できます。

そうすると、あらためてこれら「一五八 夏幻想」と「一六五 夏」とは、1924年6月から7月にかけての、「トシの化身としての鳥」と、「トシの声の幻聴」が登場する作品群の中に、位置づけることができます。

具体的にはそれらは、「二七 鳥の遷移」(6月21日)、「一五六 〔この森を通りぬければ〕」(7月5日)、「一六六 薤露青」(7月17日)です。

「鳥の遷移」では、賢治はトシの墓場で意味ありげに鳴く鳥の声を聞きます。「〔この森を通りぬければ〕」では、鳥の鳴き声に混じって「死んだ妹の声」を聴き、安らかな気持ちになります。「薤露青」では、しきりに騒ぐ鳥の声に重ねて「わたくしの亡くなった妹の声」を聴き、「なんといふいゝことだらう」との感慨に満たされます。

妹との「通信」は、前年1923年夏に樺太に旅をした時には、激しく求めながらも得られなかったものでしたが、この夏になると、賢治を温かく包んでくれるようになったのです。

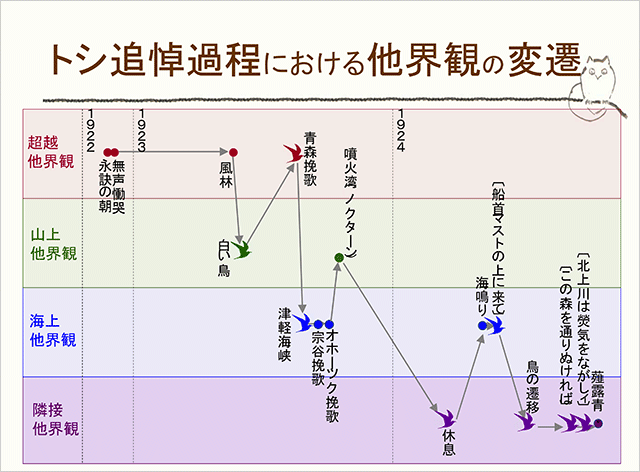

賢治が「死んだトシの行き先」と感じていた場所は、上図の「超越他界観」→「山上他界観」→「海上他界観」→「隣接他界観」という分類に見るように、当初の「超越的な異界」から、この世界の中の「山の上」「海の上」と徐々に生活圏に近づいてきて、最終的には自分のすぐに身近な場所へと、収まっていきました。そしてこの変化に伴って、妹の喪失に伴う彼の深い悲嘆は、少しずつ癒されていったのです。

さらに、上図において鳥のアイコンで示した作品では、賢治はトシの化身としての鳥を感じていますが、これらの系列の終着点に、「〔この森を通りぬければ〕」「〔北上川は熒気をながしィ〕」「薤露青」の三作品は、位置しているわけです。

「〔北上川は熒気をながしィ〕」のその後の推敲過程では、妹との楽しい会話の夢想を通して、キラキラ光る川面を背景に、在りし日の二人の交歓が呼び戻されます。そしてそこには、その昔賢治が家族の前で得意気に披露した、薩摩琵琶の語りの雰囲気も、再現されていたのです。

「〔北上川は熒気をながしィ〕」のその後の推敲過程では、妹との楽しい会話の夢想を通して、キラキラ光る川面を背景に、在りし日の二人の交歓が呼び戻されます。そしてそこには、その昔賢治が家族の前で得意気に披露した、薩摩琵琶の語りの雰囲気も、再現されていたのです。

ですから、私たちもこの作品を読む時は、「ベベン、ベンベン……」という琵琶の音色を伴奏に思い浮かべながら、味わってみるのがよいのかもしれません。

【過去の関連記事】

・「〔船首マストの上に来て〕」の抹消

・「トシの行方」の二系列

・鳥になって兄を守る妹

・津軽海峡のかもめ

・(eccolo qua!)の意味

・トシ追悼過程における《鳥》の系譜

・トシ追悼過程における賢治の他界観の変遷

コメント