先月刊行された、『イーハトーブ風景学』という本を読みました。

|

イーハトーブ風景学 宮沢賢治の〈場所〉 岡村民夫 (編集), 赤坂憲雄 (編集) 七月社 (2022/8/27) Amazonで詳しく見る |

表紙は、一般に「日輪と山」と呼ばれている、賢治自筆の幻想的な水彩画です。

この絵については、これを現実の風景の描写と考えて、描かれている山はどこなのかと詮索する議論があり、たとえば新花巻駅の北東にある大森山だとか、盛岡東方の区界高原の兜明神岳だとかの説があります。しかし一方で、これは作者の心象の中の〈山〉を描いているものだから、モデルの探索は無意味だとする説もあります。

このような議論は、賢治が童話などで作品化している風景が、ある面では具体的・現実的な特定の場所に基づいていたり、またある面では個別性を超越した抽象的・観念的な表象であったりする「二重性」を担っているという、賢治独特の作品のあり方を体現するものです。

そして本書は、彼の作品におけるこのような「〈場所〉の二重性」という視点が、全体を貫く重要な鍵になっていますので、その表紙を飾る絵として、この「日輪と山」はまさにふさわしいものと言えるでしょう。

賢治において〈場所〉は、人物の行為の「背景」という慎ましい身分に収まらない。その精彩を帯びた描写には彼が特定の機会に経験した地の刻印があると同時に、時代や地域を超えてうったえる人類学的ないし生命論的な深さ、原型性があるのだ。そうした二重性は、彼が自分の多様な作品群を包括するものとして、岩手を示唆しつつも無国籍的で不思議な創作地名「イーハトーブ」を掲げたことだけからも明らかである。(本書p.8)

さて、本書は全体として岡村民夫さんと赤坂憲雄さんの共編という形をとりつつ、各章は第一線の賢治研究者の方々が分担執筆しておられて、その内容は以下のようになっています。

0 なぜ〈場所〉から宮沢賢治を読むのか(岡村民夫)

* *

1 原風景としての丘のうえ(赤坂憲雄)

コラム① 種山ヶ原(平澤信一)

2 〈上の野原〉と〈さいかち淵〉 「風の又三郎」における場所について(吉田文憲)

コラム② さいかち淵(岡村民夫)

3 「風の又三郎」の存在/不在 《三年生》の問題から《誰ともなく……叫んだもの》へ(平澤信一)

コラム③ 遠野(安智史)

4 風景と存在 〈川〉という場所(澤田由紀子)

コラム④ 北上山地の石灰岩(岡村民夫)

5 近代化する山中異界 山男、山猫(たち)と、馬車別当をめぐって(安智史)

コラム⑤ 花巻・盛岡の郊外(森本智子)

6 賢治の〈郊外〉 まなざしのせめぎ合う場所(森本智子)

コラム⑥ 下根子桜の家(安智史)

7 イーハトーブの装景 プロセスとしての賢治庭園(岡村民夫)

コラム⑦ 花巻の温泉

* *

あとがき(岡村民夫)

構成としては、序章の「なぜ〈場所〉から宮沢賢治を読むのか」が全体の「総論」になっており、以下1から7までの「各論」において、〈丘〉〈高原〉〈淵〉〈川〉〈山中〉〈郊外〉〈庭園〉という賢治作品に登場する様々な〈場所〉が、丁寧に分析されていきます。

それぞれの論考は、上述の「二重性」に関して言えば、どちらかというと各〈場所〉の一般的・普遍的イメージの観点からの考察が行われるのに対して、論考の合間に挟まれた短い「コラム」では、賢治にとって重要な個別的場所が具体的に取り上げられ、双方が補い合う構成になっています。「二重性」を本の構造にも反映させているわけです。

※

さて、岡村民夫さんの「なぜ〈場所〉から宮沢賢治を読むのか」では、賢治と風景の関わりに、二つの方向性があったことが明らかにされます。一つは、賢治がその〈場所〉から様々な刺激やメッセージを感受して読みとり、それを忠実に書きとめる「フィールドワーカー」である側面であり、これは『注文の多い料理店』の「序」の、「これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野はらや鉄道線路やらで、虹や月あかりからもらつてきたのです」という言葉に、如実に表れています。

もう一つは、「龍と詩人」にあるように、「あしたの世界に叶うべきまことと美の模型」を「設計」するという、賢治自身の「装景者」としての側面です。

宮沢賢治は大地の徴を読みとるだけではなく、農業指導者ないし社会的実践家として大地の「設計」や「造営」にまで踏み込んだ人物である。(本書p.17)

この「双方向性」という視点も、後述するように本書の重要なモチーフになっています。

4章の澤田由紀子さんによる「風景と存在 〈川〉という場所」では、まず賢治にとって「北上川」の存在の偉大さを確認した上で、文語詩「麻打」「〔ながれたり〕」および関連する短歌作品、あるいは童話「やまなし」や「銀河鉄道の夜」を取り上げて、〈川〉の孕む諸相を分析していきます。

その結果、賢治にとって〈川〉とは、作品世界の中で「生と死の境界面」となっていることが、示唆されます。

天の〈川〉と地上の「川」が二重写しになるという発想は、水面というホライゾンを境界面としてこの世とあの世を分け、その位置を反転させることで、水中に沈んだ死者を天上で生かす物語にもなり、その境界面を汽車が走ることで、生者と死者の共に歩む物語として成立してゆくことになるのである。(本書p.148)

5章の森本智子さんによる「賢治の〈郊外〉 まなざしのせめぎ合う場所」は、近代日本において〈郊外〉という概念が誕生し、変遷・分化していく経緯を、文学作品のみならず建築学や社会学の文献も参照しつつ精緻に跡づけ、その地史的見取り図の中に、賢治の「ポラーノの広場」を定位します。

国木田独歩の「武蔵野」の時代からずっと、〈郊外〉とは人の集まる都市と、自然状態の山野の中間に位置する「境界領域」でしたが、一般に郊外に対する人の視線は「都市から山野へ」という方向で、人間世界の「内から外へ」と向かうのが通例でした。一方これに対して、賢治の作品においては、「野原」や「広場」という中間地帯を経由して、自然や動物の側から人間世界を見るという、「外から内へ」の視線も重要な意味を持つことが、独自の特徴として指摘されます。

賢治が提示する〈郊外〉像。それは、〈郊外〉とは、都市の側から一方的に侵略され、拡大してゆく空間である、というわたしたちの既成概念に一石を投じ、この場所への想像力を開く鍵となるにちがいない。(本書p.255)

最終章の岡村民夫さんによる「イーハトーブの装景 プロセスとしての賢治庭園」は、冒頭の「総論」としての「なぜ〈場所〉から宮沢賢治を読むのか」の議論を引き継いで、賢治という人が風景を「感受する」という方向性だけにはとどまらず、それに能動的に働きかけ変化させる〈

そして、この意味での「装景家」たる彼の代表作として、岡村さんは花巻共立病院と花巻温泉という二つの〈場所〉における造園を取り上げ、丹念に分析していくのですが、賢治の手帳やノートの記載や、関係者の証言、当時の写真等の、多数の断片的な資料をもとに、賢治の造園の細かいプロセスを浮かび上がらせていくその手際は、まさに圧巻です。

そこで明らかにされたのは、賢治の「装景」とは、作者が能動的に風景に働きかけ、操作するという方向性によるのみでなく、周囲の人々や〈場所〉の力など、外部から作者に及ぶ影響も合わさって、当初の計画とは違った形へとダイナミックに変容していくものだ、ということでした。

賢治の文学における庭園は、完成したあかつきに不特定の他者たちへ開かれるだけではなく、制作プロセスにおいても他者に開かれているという点で、一人の作者の理想の実現としての庭園とは根本的に異なる。庭園が単独者のユートピアを意味する庭園文学では、庭園自体が海や森や塀などで周囲から隔てられ、閉鎖性が視覚的・物質的に表現されるが、賢治の庭園文学にそうした排他的境界はまったく見られない。(本書p.264)

※

さてこうやって見てくると、本書のいくつかの論考に共通する重要なポイントは、「双方向的」に二つの矢印が交叉している構図にあるようです。

総論においては、賢治は風景を感受する(風景→賢治)だけではなくて、賢治の方からも風景に働きかける(風景←賢治)ことが重要でした(風景⇄賢治)。

〈川〉という場所は、下方の川底に沈む死者の方向と、上方の天に向かう生者の方向が、川面において交叉していました。

〈郊外〉においては、人間世界から外部の自然へ向かう「都市→郊外→山野」という一般的な方向と、自然や動物の世界から人間世界の内部に向かう「都市←郊外←山野」という賢治独特の方向が、せめぎ合っていました(都市⇄郊外⇄山野)。

賢治の〈造園〉においては、設計者が一方的に自然や風景に働きかけるだけでなく、逆に自然や他者から働きかけられつつ造園を行うという、相互作用の存在が特徴でした(装景者⇄風景)。

そこであらためて考えてみると、このような「双方向性」は、『春と修羅』の「序」において、「交流電燈」という言葉で表現されていた事態でもあったのではないでしょうか。

わたくしといふ現象は

仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です

(あらゆる透明な幽霊の複合体)

風景やみんなといつしよに

せはしくせはしく明滅しながら

いかにもたしかにともりつづける

因果交流電燈の

ひとつの青い照明です

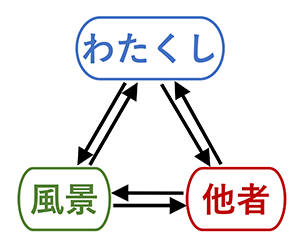

「わたくし」とは、「風景やみんなといつしよに」明滅する現象であり、ここにおいて「わたくし」と「風景」と「みんな=他者」という三者の、分かちがたい相互依存関係が明らかにされています。そして「因果交流電燈」という言葉は、原因から結果に向かう方向性が、交流の電流のように常に交代し続けていることを表していると考えられますから、この三者の関係は、下の図のように表すことができるでしょう。

すなわち、「風景」が「因」となって「わたくし」が「果」となる流れと、「わたくし」が「因」となって「風景」が「果」となる流れが常に交代し、これが「わたくし」と「他者」の間でも、「風景」と「他者」の間でも、同じように絶え間なく行われているわけです。

花巻共立病院の中庭で、賢治が花壇を設計している時、彼は建物の影や朝日や夕日の方向を計測することで「風景」の影響を取り入れてて形を決めようとしていましたが(風景→わたくし)、そこに介入しようとする佐藤隆房院長や、窓から見守る患者や病院職員など「他者」の影響も入ってきました(他者→わたくし)。同時に他者もまた、その場所の風景や賢治の行動を見ては影響されつつ、好きに意見を言っていたわけですから、まさにこの三者の相互作用によって、賢治の「装景」のプロセスは進んで行ったわけです。

花巻共立病院「幻想曲風花壇」(佐藤進『賢治の花園』より)

ところで上の三者の相互作用図によれば、人が「風景」を感受している時、「わたくし」だけではなく「他者」もその風景に参与しているという形になっています。普通の感覚では、「わたくしと風景」は、他者を介さず純粋に一対一の関係で対峙できるのではないかという気がしますが(西洋の風景画はそうでしょう)、仏教的にはこの世界の「風景」というのは、そこに生きている全ての衆生の過去の「業」の総計によって協同で構成された「共業所感」だから、たとえ目には見えていなくても、常に他者も風景の構成に参加している、ということになるのでしょう。

※

それにしてもこの本は、その目次を眺めているだけでも、賢治作品にゆかりのある場所を巡るのが好きな者は、胸がワクワクしてきます。

コメント