賢治が『春と修羅』を書いた時期、具体的には1922年1月から1924年1月頃までという2年間ですが、この間の賢治の「心の遍歴」というものは、大きな波乱に満ちていました。

最大の要因は、1922年11月の妹トシの死という出来事で、その内実は「無声慟哭」三部作や、樺太旅行における挽歌群に、記録されています。これは、確かに詩集『春と修羅』の最大のテーマの一つとも言えるものですが、しかしそれ以外にも、たとえば同僚堀籠文之進との葛藤という問題も、当時の賢治にとっては相当の重みを持つものだったと思われます。この悩みが、詩集前半部の代表作である「春と修羅」や「小岩井農場」の、隠れた主題だったのではないかと私は感じていて、それについては以前に「「〈みちづれ〉希求」の昇華」という記事などに書きました。

私が上の記事で考えてみたことは、賢治は「一人の人とどこまでも一緒に行こう」と一途に求める「〈みちづれ〉希求」の苦悩と挫折を通り抜け、「全ての生き物と一緒に本当の幸福を目ざす」という、一種の菩薩行を己の究極の目標として見定めることにより、この危機を乗り越えたと言えるのではないかということでした。「個別的・主観的な愛」から、「普遍的・客観的な愛」への超克です。

そして、この時期の賢治における「主観性」から「客観性」への変化は、愛や人間関係という領域においてだけでなく、この世界で生起する現象をどう認識するか、すなわち「世界観」という分野においても、同時並行的に変動が起こっていたのではないかと、私は思うのです。

高等農林の学生時代から、少なくとも1922年頃までの賢治の「世界観」がどういうものだったかを典型的に示すと私が思うのは、たとえば次のような記述です。

戦争とか病気とか学校も家も山も雪もみな均しき一心の現象に御座候 その戦争に行きて人を殺すと云ふ事も殺す者も殺さるゝ者も皆等しく法性に御座候(宮沢政次郎あて書簡46より)

退学も戦死もなんだ みんな自分の中の現象ではないか 保阪嘉内もシベリヤもみんな自分ではないか あゝ至心に帰命し奉る妙法蓮華経 世間皆是虚仮仏只真(保阪嘉内あて書簡49より)

猿ノ足痕ヤ熊ノ足痕ニモ度々御目ニカカリマス。実ハ私モピストルガホシイトモ思ヒマシタ。ケレドモ熊トテモ私ガ創ッタノデスカラソンナニ意地悪ク骨マデ喰フ様ナコトハシマスマイ。〔中略〕コノ辺ノ山ヤ川ノ工合ナンカハモウアナタニハ夢ノ様ニ思ハレルデセウ。本統ニコノ山ヤ川ハ夢カラウマレ、蓋ロ夢トイフモノガ山ヤ川ナノデセウ。(工藤又治あて書簡54より)

石丸博士も保阪さんもみな私のなかに明滅する。みんなみんな私の中に事件が起る。(保阪嘉内あて書簡153より)

いずれも、この「世界」とは「私の心の中の現象」にすぎないという認識を述べており、いわゆる「唯心論」、あるいは西洋哲学の分類で言えば「主観的観念論」に相当します。「現実世界」というものが、「客観的に私の主観から独立して存在する」のだという常識的な見方を否定する、一種の「独我論」であり、極端に推し進めると「この世界には私一人しか存在しない」ということになります。

上に引用した書簡の例は、賢治が1918年~1919年頃に書いたものですが、こういった世界観は何もこの時期に限るものではなく、たとえば私は『春と修羅』の劈頭を飾る「屈折率」にも、同様の認識を感じます。

屈折率

七つ森のこつちのひとつが

水の中よりもつと明るく

そしてたいへん巨きいのに

わたくしはでこぼこ凍つたみちをふみ

このでこぼこの雪をふみ

向ふの縮れた

陰気な郵便

(またアラツディン、

急がなければならないのか

これは、『春と修羅』という一つの旅を始めるにあたって、苦難に満ちた己の行く末を賢治が幻視しているような、とても印象的な作品です。「七つ森のこつちのひとつが/水の中よりもつと明るく/そしてたいへん巨きい」という、自らの目に映る景色は、手を伸ばせばすぐに届くような希望に満ち、夢幻的でもあるのに、現実の自分は「でこぼこ凍つたみち」を踏んで、苦難の中を歩まねばなりません。

これは詩的表現としてはとても迫真的なのですが、しかし考えてみると、七つ森の一つが明るく巨きく見えるというのは、自分の目の錯覚とか、感受性の問題であるのに、これを自分個人の主観的な事柄として取り扱わず、空気など媒体の「屈折率」による客観的な現象として捉えようとしているところが、まず「主観と客観の攪乱」の一つの表れと言えます。

さらに、いくら自分の目で近くに見えたからと言って、それでも目標が遠くに存在する現実には変わりはないのですから、その現実に対して「異議申し立て」をするというスタンスも、ある種の「主観と客観の攪乱」であるように思えます。

このように、この「屈折率」においては、主観と客観の境目が曖昧化され相互浸透し、しかもそれは最終的に作者の主観を優先する角度から、提示されています。

同様の認識は、詩集『春と修羅』の前半部の他の作品群に共通しており、主観的な幻想が全篇を席巻する「真空溶媒」などは、その極致とも言えます。

さて、作品のこのようなスタンスが明らかな変化を見せるのは、1923年夏の「オホーツク挽歌詩群」以降のように感じられ、ここでもやはり「愛」や「人間関係」においてと同様に、トシの死がその大きな変化をもたらしたのではないかと思われます。

本日は、その変化を具体的に跡づけてみたいと思うのですが、ただここで、創作時期の順に配列された『春と修羅』の作品群を順にたどっていくという方法では、創作当時の賢治の変化は見えないことに、注意をしておく必要があります。『春と修羅』のすべての作品は、最初にスケッチされてから最終的に印刷所にまわされる直前まで、何度も推敲を重ねられるので、印刷された形態に必ずしも創作当時の賢治の考えが反映されているとは言えず、それは新たな認識によって「上書き」されているのです。

したがって、種々の作品を創作順に追うのではなく、ある一つの作品が推敲されていく過程の様々な草稿を比較することができれば、その間の賢治の世界観の変化を見ることができます。そこで本記事では、『春と修羅』の中で最も多くの草稿が残されている作品として、「小岩井農場」を題材にしてみます。

さて、「主観と客観」の問題を考える上では、特に賢治が言うところの「幻想」を、彼がどう捉えているかということを見ることが、大きな手がかりとなるでしょう。

現存では最初期の「小岩井農場(下書稿)」には、「幻想」についてたとえば次のように書かれています。

あなたがたの足はまっ白で光る。介殻のやうです。

幻想だぞ。幻想だぞ。

しっかりしろ。

かまはないさ。

それこそ尊いのだ。

ユリア、あなたを感ずることができたので

私はこの巨きなさびしい旅の一綴から

血みどろになって遁げなくてもいゝのです。

〔中略〕

おいおい。幻想にだまされてはいけない。

幻想だと、幻想なら幻想をおれが、

感ずるといふことが実在だ。

かまふもんか。

何といふ立派なすあしです。

ここで賢治は、「天の童子」を幻視していますが、一方で「幻想にだまされてはいけない」と自らを戒めながらも、結局は「それこそ尊いのだ」とか「幻想なら幻想をおれが、/感ずるといふことが実在だ」などとして、逆に居直ってこの幻想体験の価値を肯定します。自ら危うさを感じながらも肯定してしまう理由は、「ユリア、あなたを感ずることができたので/私はこの巨きなさびしい旅の一綴から/血みどろになって遁げなくてもいゝのです」と書かれているように、このような「幻想」のおかげで、己の抱えている孤独感が癒されるからでしょう。以前に「想像上の〈みちづれ〉」という記事に書いたように、自分だけに見える「

あるいは、その少し後の「清書後手入れ稿」には、次のように書かれています。

一体これは幻想なのか。

決して幻想ではないぞ。

透明なたましひの一列が

小岩井農場の日光の中を

調子をそろへてあるくこと

これがどうして偽だらう。

どうしてそれを反証する。

誰かがこれを感じない

それは向ふがまちがひだ

みんながこれを感じない

それはみんながわるいのだ。

あんまり月並過ぎるのだ。

ここでもやはり、「決して幻想ではないぞ」と開き直った上で、それを感じない人に対して「それは向ふがまちがひだ/みんながこれを感じない/それはみんながわるいのだ/あんまり月並過ぎるのだ」と、感じない人の方を否定してしまいます。

すなわち、「下書稿」や「清書後手入れ稿」では、一般の人々がどう共通に感じるかという「客観性」よりも、とにかく自分がどう感じるかという「主観性」の方が、優先され尊重されているのです。

これに対して、最終の「詩集印刷用原稿」では、自らの感ずる幻想に対していろいろ揺れ動く気持ちを記しながらも、最終的には次のように総括します。

《もう決定した そっちへ行くな

これらはみんなただしくない

いま疲れてかたちを更へたおまへの信仰から

発散して酸えたひかりの澱だ

〔中略〕

さあはつきり眼をあいてたれにも見え

明確に物理学の法則にしたがふ

これら実在の現象のなかから

あたらしくまっすぐに起て

すなわち、自分の主観ではなく、「物理学の法則」という客観性の権化をもって、今後の己の立脚点にしようと宣言するのです。

「小岩井農場」におけるこのような「幻想観の変化」については、すでに杉浦静さんが著書『宮沢賢治 明滅する春と修羅』(蒼丘書林)の「「小岩井農場」の成立」という章において、「幻想への価値付けの逆転」として指摘しておられます。そして、まさにこの変化の延長線上に、杉浦さんが「新たな宗教倫理へ」と規定されるところの、次の有名な定式が位置づけられます。

ちいさなわれを劃ることのできない

この不可思議な大きな心象宙宇のなかで

もしも正しいねがひに燃えて

じぶんとひとと万象といつしよに

至上福しにいたらうとする

それをある宗教情操とするならば

そのねがひから砕けまたは疲れ

じぶんとそれからたつたもひとつのたましひと

完全そして永久にどこまでもいつしよに行かうとする

この変態を恋愛といふ

そしてどこまでもその方向では

決して求め得られないその恋愛の本質的な部分を

むりにもごまかし求め得やうとする

この傾向を性慾といふ

すべてこれら漸移のなかのさまざまな過程に従つて

さまざまな眼に見えまた見えない生物の種類がある

つまり、「世界を主観的に見るのではなく客観的に見る」という世界観の問題と、「人を個別的に愛するのではなく普遍的に愛する」という人間観の問題とは、賢治にとっては別個の問題ではなく、まさしく「一つづき」の事柄だったのです。どちらも、『春と修羅』の時代の後半になって、明確に意識されてきます。

この両者を合わせて、「主観性から客観性へ」の変化と言うことができるでしょう。

『春と修羅』前半においては主観的であった賢治の世界観・人間観が、このように大きな変化を遂げた時期を特定するならば、上で「小岩井農場」の草稿の変化で見たように、「清書後手入れ稿」から「詩集印刷用原稿」へと推敲が進められた時ということになります。

『春と修羅』前半においては主観的であった賢治の世界観・人間観が、このように大きな変化を遂げた時期を特定するならば、上で「小岩井農場」の草稿の変化で見たように、「清書後手入れ稿」から「詩集印刷用原稿」へと推敲が進められた時ということになります。

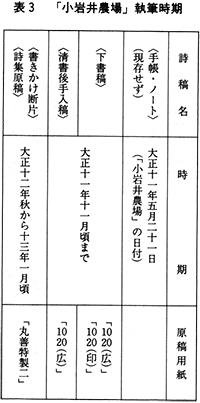

では、それは具体的にはいつだったのかというと、やはり杉浦静さんは上掲書において、それぞれの草稿が作成された時期を、原稿用紙の使用時期等をもとにして、右の表のように推定しておられます(杉浦静『宮沢賢治 明滅する春と修羅』p.44)。

これによれば、賢治が「主観性から客観性」へと転換を遂げたのは、1923年11月頃からら1924年1月頃までの間、ということになります。トシを求める樺太への旅を終えた、晩秋から翌年1月ということになり、やはりトシの死に対する感情を整理していった時期と、ちょうど重なることになります。

※

では、賢治が「幻想への価値付けの逆転」によって世界観を大きく転換させ、主観性よりも客観性を重視するようになった結果は、具体的にどのような形に結実していったのでしょうか。

素朴に考えると、賢治の言う「幻想」のような、主観的で他の人には共有されない現象については、これを個人的な迷妄錯誤にすぎないと斥け、以後は「たれにも見え/明確に物理学の法則にしたがふ」現実のみに向き合っていくというのが、当然とるべき道のように思えます。

しかし賢治は、その道は選びませんでした。

1924年1月20日の日付を持ち、この世界観の転換を経た後に書かれた『春と修羅』の「序」には、次のように書かれています。

これらについて人や銀河や修羅や海胆は

宇宙塵をたべ、または空気や塩水を呼吸しながら

それぞれ新鮮な本体論もかんがへませうが

それらも畢竟こゝろのひとつの風物です

つまり、「人や銀河や修羅や海胆」などという、普通は「客観的実在」と想定されているもの(「修羅」は違うかもしれませんが……)は、ここでも「こゝろのひとつの風物」にすぎないと位置づけられており、やはりこれは「唯心論」と言わざるをえない世界観です。

それならば、この世界観は『春と修羅』の前半期のそれと何の変わりもないのかというと、大きな違いがあるのは、「間主観性」という視点が導入されているところです。

すべての現象は、やはり「こゝろのひとつの風物」ではあるが、それをすべての主体が「みんな共通に感じている」というのです。

たゞたしかに記録されたこれらのけしきは

記録されたそのとほりのこのけしきで

それが虚無ならば虚無自身がこのとほりで

ある程度まではみんなに共通いたします

(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに

みんなのおのおののなかのすべてですから)

〔中略〕

けだしわれわれがわれわれの感官や

風景や人物をかんずるやうに

そしてたゞ共通に感ずるだけであるやうに(強調は引用者)

すなわち、この世界の全ての現象は、「実体」のある現実として存在しているとは言えず、心的現象(=心象)にすぎないが、それを私一人だけが感じている(=独我論)のではなくて、「みんな」が「共通に感ずる」ものだというわけです。多種多様な「主観」が、どうやって「共通に感ずる」ことが可能なのかという厄介な問題に対しては、(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに/みんなのおのおののなかのすべてですから)という、主体と世界の「相互包含構造」によって説明しています。

(この「相互包含構造」が、仏教教学の立場から如何にして説明できるかという問題に関しては、以前に「随縁真如・心生滅・唯心」という記事において考えてみました。華厳教学の立場からはそれは可能と思われますが、賢治はさほど深く華厳に親しんでいたようではなく、しかしよく知っていたであろう『大乗起信論』の世界観は、それを可能にしてくれるように思われます。)

つまりここで賢治は、「客観性」を重視するスタンスに転換しながらも、素朴実在論や自然科学主義の立場に移るのではなく、他人には見えないものが見えたりする己の特異な感覚はそのまま肯定しつつ、これを仏教的な唯心論から基礎づけようとしているわけです。賢治にとっては、自然科学と同様に仏教の教学も、同等かそれ以上に客観的な「知の体系」だったわけで、その立場から彼は「幻覚」というものは、仏教で「十界」と言われている異世界からこの世界にもたらされるメッセージとして、理解しようとしていました。「十界互具」(天台智顗)という視点からの、幻覚の解釈です。

思えばある時期からの賢治は、「科学と宗教の統合」という夢を追いつづけていたような印象があります。その具体的な経過を見ると、幼少期から仏教に親しんでいた彼は、高等農林学校において自然科学を専門的に学び、一時はその魅力に惹かれましたが、卒業後は法華経や国柱会に心酔するなどして、科学よりもひたすら仏教に入れ込む数年間をすごしていました。

そのような賢治が、「科学と宗教の統合」ということを本気で構想するようになったのは、おそらくこの「小岩井農場」における「明確に物理学の法則にしたがふ/これら実在の現象のなかから/あたらしくまっすぐに起て」という宣言に、端を発していたのではないでしょうか。

その「科学と宗教の統合」の具体的な実例を順にたどってみるならば、一つは「小岩井農場」の最後近くにおいて、上にも引用したように仏教的な「十界」の生物のあり方を「すべてこれら漸移のなかのさまざまな過程に従つて/さまざまな眼に見えまた見えない生物の種類がある」と、進化生物学的に位置づけようとしていることが、その好例と思います。様々な生物を別々に見るのではなく、「漸移」と表現しているところが、すぐれてダーウィン的です。

また、このような賢治の志向性が、1923年11月~1924年3月頃に始まったとすれば、その数か月後――『春と修羅』「序」からはわずか2か月後――の、1924年3月の日付を持つ「五輪峠(下書稿(一))」の次のような箇所も、その一つの例でしょう。

「五輪は地水火風空

空といふのは総括だとさ

まあ真空でいゝだらう

火はエネルギー

地はまあ固体元素

水は液態元素

風は気態元素と考へるかな

世界もわれわれもこれだといふのさ

心といふのもこれだといふ

いまだって変わらないさな」

雲もやっぱりさうだと云へば

それは元来一つの真空だけであり

所感となっては

気相は風

液相は水

固相は核の塵とする

そして運動のエネルギーと

熱と電気は火に入れる

それからわたくしもそれだ

この楢の木を引き裂けるといってゐる

村のこどももそれで

わたくしであり彼であり

雲であり岩であるのは

たゞ因縁であるといふ

そこで畢竟世界はたゞ

因縁があるだけといふ

雪の一つぶ一つぶの

質も形も進度も位置も

時間もみな因縁自体であると

さう考えると

なんだか心がぼうとなる

ここでは、仏教を含めた古代思想の底にある元素論が、当時最先端の自然科学とりわけ(片山正夫著『化学本論』に説かれていた)「物理化学」の立場から解釈されており、このような思索は翌日の日付を持つ「晴天恣意」にも続きます。

一方、『春と修羅』の「序」において、「わたくしといふ現象」について賢治が考察しようとしたことは、現代科学の分野で言えば「心理学」と仏教との架橋と言えますが、「五輪峠(下書稿(二)手入れ」の次の箇所は、そのような仏教科学的心理学の延長でしょう。

宇部五右衛門が目をつむる

宇部五右衛門の意識はない

宇部五右衛門の霊もない

けれどももしも真空の

こっちの側かどこかの側で

いままで宇部五右衛門が

これはおれだと思ってゐた

さういふやうな現象が

ぽかっと万一起るとする

そこにはやっぱり類似のやつが

これがおれだとおもってゐる

それがたくさんあるとする

互ひにおれはおれだといふ

互ひにあれは雲だといふ

互ひにこれは土だといふ

さういふことはなくはない

そこには別の五輪の塔だ

宇部五右衛門という「現象」が、「ぽかっ」と起こるというところは、あの「序」の「せはしくせはしく明滅しながら」とか、「透明な幽霊の複合体」という表現も連想させます。

さらに、このような科学と宗教の統合へ向けた思索が、晩年の「思索メモ1」などに続いていったのでしょう。

賢治が目ざした「客観性」とは、世界観の上でも人間観の上でも、やはり仏教を抜きにはありえないものだったのです。

コメント