1.ひとりの人を愛すること

『春と修羅』の作品を順に読んでいくと、とりわけ前半部分においては、どうしても作者自身の恋愛的感情に触れているのかと感じざるをえない部分に遭遇します。

たとえば、「恋と病熱」(1922,3,20)。

恋と病熱

けふはぼくのたましひは疾み

烏さへ正視ができない

あいつはちやうどいまごろから

つめたい青銅の病室で

透明薔薇の火に燃される

ほんたうに、けれども妹よ

けふはぼくもあんまりひどいから

やなぎの花もとらない

また、「春光呪詛」(1922,4.10)。

春光呪詛

いつたいそいつはなんのざまだ

どういふことかわかつてゐるか

髪がくろくてながく

しんとくちをつぐむ

ただそれつきりのことだ

春は草穂に呆(ぼう)け

うつくしさは消えるぞ

(ここは蒼ぐろくてがらんとしたもんだ)

頬がうすあかく瞳の茶いろ

ただそれつきりのことだ

(おおこのにがさ青さつめたさ)

直接的には書かれていませんが、「竹と楢」(1922,9,7)における「煩悶」も、恋の苦悩を連想させます。

竹と楢

煩悶ですか

煩悶ならば

雨の降るとき

竹と楢との林の中がいいのです

(おまへこそ髪を刈れ)

竹と楢との青い林の中がいいのです

(おまへこそ髪を刈れ

そんな髪をしてゐるから

そんなことも考へるのだ)

「マサニエロ」(1922,10,10)における「ひとの名前」は、妹トシのこととする説もありますが、いずれにしても愛する人の名前なのでしょう。

(なんだか風と悲しさのために胸がつまる)

ひとの名前をなんべんも

風のなかで繰り返してさしつかえないか

「松の針」に出てくる「ほかのひと」は、「恋と病熱」の内容も想起させます。

おまへがあんなにねつに燃され

あせやいたみでもだえてゐるとき

わたくしは日のてるとこでたのしくはたらいたり

ほかのひとのことをかんがへながら森をあるいてゐた

「オホーツク挽歌」の章は、亡き妹トシへの思いのみで満たされていますが、その翌月には、「宗教風の恋」(1923,9,16)が書かれます。

宗教風の恋

がさがさした稲もやさしい油緑に熟し

西ならあんな暗い立派な霧でいつぱい

草穂はいちめん風で波立つてゐるのに

可哀さうなおまへの弱いあたまは

くらくらするまで青く乱れ

いまに太田武か誰かのやうに

眼のふちもぐちやぐちやになつてしまふ

ほんたうにそんな偏つて尖つた心の動きかたのくせ

なぜこんなにすきとほつてきれいな気層のなかから

燃えて暗いなやましいものをつかまへるか

信仰でしか得られないものを

なぜ人間の中でしつかり捕へやうとするか

風はどうどう空で鳴つてるし

東京の避難者たちは半分脳膜炎になつて

いまでもまいにち遁げて来るのに

どうしておまへはそんな医される筈のないかなしみを

わざとあかるいそらからとるか

いまはもうさうしてゐるときでない

けれども悪いとかいゝとか云ふのではない

あんまりおまへがひどからうとおもふので

みかねてわたしはいつてゐるのだ

さあなみだをふいてきちんとたて

もうそんな宗教風の恋をしてはいけない

そこはちやうど両方の空間が二重になつてゐるとこで

おれたちのやうな初心のものに

居られる場処では決してない

これらの作品に描かれた恋愛的感情に関しては、その具体的な対象人物が詮索されたりすることもありますが、そのような議論はさておき、少なくともこの頃までの賢治が何らかの「個的な人間への愛」に苦悩していたということを、想定することはできます。

「小岩井農場」(1922,5,21)の重要なテーマの一つもこの問題で、賢治はここでは次のように整理しようとしました。

この不可思議な大きな心象宙宇のなかで

もしも正しいねがひに燃えて

じぶんとひとと万象といつしよに

至上福しにいたらうとする

それをある宗教情操とするならば

そのねがひから砕けまたは疲れ

じぶんとそれからたつたもひとつのたましひと

完全そして永久にどこまでもいつしよに行かうとする

この変態を恋愛といふ

そしてどこまでもその方向では

決して求め得られないその恋愛の本質的な部分を

むりにもごまかし求め得やうとする

この傾向を性慾といふ

すべてこれら漸移のなかのさまざまな過程に従つて

さまざまな眼に見えまた見えない生物の種類がある

この命題は可逆的にもまた正しく

わたくしにはあんまり恐ろしいことだ

けれどもいくら恐ろしいといつても

それがほんたうならしかたない

さあはつきり眼をあいてたれにも見え

明確に物理学の法則にしたがふ

これら実在の現象のなかから

あたらしくまつすぐに起て

明るい雨がこんなにたのしくそそぐのに

馬車が行く 馬はぬれて黒い

ひとはくるまに立つて行く

もうけつしてさびしくはない

なんべんさびしくないと云つたとこで

またさびしくなるのはきまつてゐる

けれどもここはこれでいいのだ

すべてさびしさと悲傷とを焚いて

ひとは透明な軌道をすすむ

ラリツクス ラリツクス いよいよ青く

雲はますます縮れてひかり

わたくしはかつきりみちをまがる

上に書かれている賢治の考え方は、1922年5月21日の時点でこのとおりに整理されていたわけではなく、推敲を重ねた結果、『春と修羅』の印刷直前における認識を反映しているのでしょう。しかし、「なんべんさびしくないと云つたとこで/またさびしくなるのはきまつてゐる」と作者自身の言うとおり、5月21日以降も「煩悶」は続きます。このような葛藤こそが、賢治が自らを「修羅」と呼んだ要素の一つだったと思います。

思えば、童話「土神ときつね」においては、樺の木への恋愛感情に苦しむ土神が、まさに「修羅」的な姿で描かれていました。

一方、詩集『春と修羅』のもう一つの大きなテーマは、妹トシの死の衝撃と、その翌年に行われた「妹の魂の行方を探す旅」でした。「オホーツク挽歌」の作品群において賢治は、《みんなむかしからのきやうだいなのだから/けつしてひとりをいのつてはいけない》と強く意識しながらも、現実には肉親としての妹の行方にこだわりつづけます。そしてそのような自分の執着に対して、激しい葛藤を抱いていたことが、作品からにじみ出ています。

この問題に対しては、旅の後しばらくして書かれたと思われる「〔手紙 四〕」において、「チユンセはポーセをたづねることはむだだ」と、賢治は一つの態度表明をして、決着をつけようとしました。

ところで、詩集『春と修羅』全体の構成について、天沢退二郎氏は、「詩篇「春と修羅」と「永訣の朝」とをいわば二つの頂点、中心として、全七十篇が楕円形の構造をなしながら宙に懸かっている」と表現されました(「≪宮澤賢治≫作品史の試み」)。すなわち、「自らの修羅性の認識」と「トシの死の衝撃」という詩集の二大テーマのいずれもが、「個的な人間への愛とその対処」という問題に関係しているということになります。

「じぶんとそれからたつたもひとつのたましひと/完全そして永久にどこまでもいつしよに行かうとする」こと、これは、誰しもある状況においてはそう強く願うことがありえるでしょうし、罪でもなければ異常なことでもない、自然な人間の感情だと思います。それはある時は喜びを生み、ある時は苦しみを生む原因となりますが、多くの人はそれを引き受けつつ生きていきます。

しかし賢治は、自らにそれを許しませんでした。賢治はある時期から、「個的な人間への愛」を自ら断念して生きていく道を、選んだのです。彼がそのような生き方を選んだ理由としては、仏教の教えにもとづく宗教的信念ももちろんあったでしょう。しかし私が思うには、賢治の心の中には、1921年の保阪嘉内との別れ、1922年のトシの死、という愛する人との悲しすぎる別れを相次いで体験したことによる心的外傷があって、これも影響したのではないかと思うのです。賢治は、もう二度とこのような絶望的な思いをしたくはないとも感じたでしょうし、自分がこんな苦しみを負うのは、一人の個人への愛に固執しようとした罰だと思ったかもしれません。

いずれにせよ、かくて賢治はある時をもって、「個人への愛を断念する」という大きな一歩を踏み出したと思うのですが、その一歩は、上にも引用した「宗教風の恋」がスケッチされた1923年9月16日という日に踏み出されたのではないかと、私は考えるのです。

2.個人への愛から自然への愛へ

「宗教風の恋」において賢治は、「信仰でしか得られないものを/なぜ人間の中でしつかり捕へやうとするか」と自らを責め、「さあなみだをふいてきちんとたて/もうそんな宗教風の恋をしてはいけない」と自戒します。ただ、このように自らに言い聞かせるだけならば、上に引用したそれまでの作品においても、自ら行っていたことです。

しかし、この同じ日に書かれた次の作品「風景とオルゴール」を見ると、賢治は上のような自戒をした後で、五間森という山において「木をきる」という行動をしてきたことが書かれています。

「木をきる」という行為は、直接的には恋愛をめぐる内的な苦悩を、身体運動的な労作によって発散させようとしたものと考えることもできますが、よりフロイト的に解釈すれば、これは(自らを)「去勢する」という行為の象徴とも、とらえることができます。

いずれにしても、賢治は何かを「断ち切ろう」として、「木をきる」という行動に出たのかと感じられます。

この「木をきる」という行動とともに、賢治は身に迫るような「死」を意識するようになります。「風景とオルゴール」では、

わたくしはこんな過透明な景色のなかに

松倉山や五間森荒つぽい石英安山岩の岩頸から

放たれた剽悍な刺客に

暗殺されてもいいのです

(たしかにわたくしがその木をきつたのだから)

と書いて、「暗殺されてもいい」と覚悟し、さらに同じ9月16日付けの次の作品「風の偏倚」では、

おゝ私のうしろの松倉山には

用意された一万の硅化流紋凝灰岩の弾塊があり

川尻断層のときから息を殺してまつてゐて

私が腕時計を光らし過ぎれば落ちてくる

と、「刺客」の具体的な姿を想像します。さらに同日付の次の作品「昴」では、

どうしてもこの貨物車の壁はあぶない

わたくしが壁といつしよにここらあたりで

投げだされて死ぬことはあり得過ぎる

と、電車から自分が落ちて死ぬことも「あり得過ぎる」と感じています。

このように自らの「死」をイメージすることは、新たな「再生」のためには、不可避の前提だったのでしょう。私には、賢治はいったん「人間としては」死んで、「自然の一部として」再生したようにも感じられます。

すなわち、この9月16日を乗り越えた後の最初の作品「第四梯形」(1923,9,30)の冒頭は、

青い抱擁衝動や

明るい雨の中のみたされない唇が

きれいにそらに溶けてゆく

日本の九月の気圏です

という言葉で始まります。「抱擁衝動」や「みたされない唇」などという性愛的な苦悩の象徴であったものは、「そら」という自然の中に「溶けてゆく」というのです。

さらに次の作品「火薬と紙幣」の最後は、

雲が縮れてぎらぎら光るとき

大きな帽子をかぶつて

野原をおほびらにあるけたら

おれはそのほかにもうなんにもいらない

火薬も燐も大きな紙幣もほしくない

と結ばれます。自然の中を歩くことができたら、人間界における力の象徴である「火薬」や「紙幣」は、もはや欲しくないというというわけです。

次の「過去情炎」には、いくつか官能的な表現が見られますが、賢治は梨の短果枝に下がっている「雫」に「唇をあて」ようと考え、作業の後に「待ってゐたこひびとにあふやうに」歩み寄ります。賢治の官能の対象は、ここでも人間ではなくて、自然になっているのです。

次の作品「一本木野」では、より鮮明に自然への官能的愛が語られます。冒頭は下記のとおりです。

松がいきなり明るくなつて

のはらがぱつとひらければ

かぎりなくかぎりなくかれくさは日に燃え

電信ばしらはやさしく白い碍子をつらね

ベーリング市までつづくとおもはれる

すみわたる海蒼の天と

きよめられるひとのねがひ

ここで、「きよめられるひとのねがひ」というのは、具体的には何が浄化されるというのかという問題について、小沢俊郎氏は「森やのはらのこひびと」(『薄明穹を行く 賢治詩私読』)において、「私はそれをセックスと考える。抑えようとする底からうずく青春の官能である」と、端的に指摘しておられます。

終わりの方の、

こんなあかるい穹窿と草を

はんにちゆつくりあるくことは

いつたいなんといふおんけいだらう

わたくしはそれをはりつけとでもとりかへる

こひびととひとめみることでさへさうでないか

という箇所は、「火薬と紙幣」の最後と似たモチーフですが、ここではさらに具体的に、作者は「こひびととひとめみること」という人間的恋愛よりも、自然の中の散策の方を選択すると、表明しています。

そして作品の最後の、

わたくしは森やのはらのこひびと

芦のあひだをがさがさ行けば

つつましく折られたみどりいろの通信は

いつかぽけつとにはいつてゐるし

はやしのくらいとこをあるいてゐると

三日月がたのくちびるのあとで

肱やずぼんがいつぱいになる

という有名な箇所において賢治は、自分の方から自然を恋するだけでなく、自然の方からも優しく恋される相思相愛の関係にあることを、カミングアウトするのです。

ではもう一度振り返って見ると、人間界から自然界へという賢治の恋の志向性の変化は、より具体的にはどの時点で起こったのでしょうか。これについて私は、やはり「風景とオルゴール」という作品がその境目に位置しているのではないかと思います。

この作品の中ほどでは、上に引用したように賢治は五間森の木をきったことで、自然の放つ刺客に暗殺されることを想像します。この時点では、まだ作者賢治は、人間⇔自然という対立関係において、自然を傷つける存在としての人間の側にあると自覚しているのだと思われます。

しかし、作品の最後で作者は、

(しづまれしづまれ五間森

木をきられてもしづまるのだ)

と、五間森をなだめています。これは、暗殺対象である敵対者が、暗殺の企画者に言ったとしても、無意味な言葉のはずです。このように言って自然を慰撫できるとすれば、この時点では賢治自身も、人間界よりも自然界の側に身を置いているからなのではないかと、私には感じられます。

すなわち、ここで賢治はすでに自然の一部になったつもりで、五間森をなだめようとしているのではないでしょうか。

ところで、『春と修羅』の最終章である「風景とオルゴール」の諸作品においては、恩田逸夫氏(『宮沢賢治論2 詩研究』)や、栗原敦氏(「『宮沢賢治 透明な軌道の上から』)が指摘されたように、関東大震災も契機として賢治の社会意識、とりわけ農村の現実への認識が深まっていったという側面も、非常に重要なことと考えられます。言わば、「個的な人間愛」が、「社会的なより広い人間愛」に変化していったとも言えましょうか。

私もこの側面は十分に感じながらも、やはり上に述べたように、「風景とオルゴール」という章においては、特定の個人から自然へと、賢治の愛の対象が変化した側面も、感じざるをえないのです。

上記のような賢治の官能性の変化は、すでに小沢俊郎氏が、「森やのはらのこひびと」(『薄明穹を行く 賢治詩私読』)において指摘されていることで、何も目新しいことではありません。また上記の作品の引用部分も、多くを小沢氏の指摘によっています。

ただ私としては、賢治の態度が大きく変化するにおいて、「宗教風の恋」「風景とオルゴール」「風の偏倚」「昴」という4作品がまとめて書かれた1923年9月16日という日が、一つの転回点になったのではないかと感じて、ここに書いてみた次第です。

3.自然との一体化の報い

このようにして、個人への愛を断念した賢治は、「春と修羅 第二集」の「序」には、「わたくしはどこまでも孤独を愛し/熱く湿った感情を嫌ひますので・・・」と書いたり、書簡252aには、「私は一人一人について特別な愛というようなものは持ちませんし持ちたくもありません。」と書いたりします。

一方で、周囲の人々や農民に対しては、賢治がいかに献身的で、「個」を超えた愛を抱き行動したかということは、数多の伝記的事実が示してくれているとおりです。自然を愛し、人間に対してはそのように博愛を実践する、それが賢治の生き方でした。

しかし、賢治が病に倒れ、現実に死を意識した時、そのような彼のスタンスにも変化が生じたようです。

「疾中」の中の「〔その恐ろしい黒雲が〕」で、賢治は以前の自分の言動に責められ、あれほど愛したはずの「かゞやく穹窿や/透明な風 野原や森」の、「恐るべき他の面」に怖れおののきます。

その恐ろしい黒雲が

またわたくしをとらうと来れば

わたくしは切なく熱くひとりもだえる

北上の河谷を覆ふ

あの雨雲と婚すると云ひ

森と野原をこもごも載せた

その洪積の台地を恋ふと

なかばは戯れに人にも寄せ

なかばは気を負ってほんたうにさうも思ひ

青い山河をさながらに

じぶんじしんと考へた

あゝそのことは私を責める

病の痛みや汗のなか

それらのうづまく黒雲や

紺青の地平線が

またまのあたり近づけば

わたくしは切なく熱くもだえる

あゝ父母よ弟よ

あらゆる恩顧や好意の后に

どうしてわたくしは

その恐ろしい黒雲に

からだを投げることができやう

あゝ友たちよはるかな友よ

きみはかゞやく穹窿や

透明な風 野原や森の

この恐るべき他の面を知るか

あるいは、同じく「疾中」の「〔風がおもてで呼んでゐる〕」には、「約束通り結婚しろ」と迫る風の声に怯える賢治がいます。

風がおもてで呼んでゐる

「さあ起きて

赤いシャッツと

いつものぼろぼろの外套を着て

早くおもてへ出て来るんだ」と

風が交々叫んでゐる

「おれたちはみな

おまへの出るのを迎へるために

おまへのすきなみぞれの粒を

横ぞっぽうに飛ばしてゐる

おまへも早く飛びだして来て

あすこの稜ある巌の上

葉のない黒い林のなかで

うつくしいソプラノをもった

おれたちのなかのひとりと

約束通り結婚しろ」と

繰り返し繰り返し

風がおもてで叫んでゐる

自然と一体化するということは、その究極においては「土に還る」=死を意味することだったのです。死を前に、かつて「自然こそ恋人」と自ら宣言した報いを受けているかのような賢治は、痛ましくもありますが、しかしそれをしっかりと見つめ書きとめようとする筆致には、詩人としての凄さもにじみ出ています。

4.はてしなき力の源

ところが、賢治の自然観は、上のような恐怖で終わってしまうわけでもなかったようです。

上の二つの「疾中」作品を記した病床からいったんは回復して、東北砕石工場技師として仕事をしていた頃、「兄妹像手帳」と呼ばれる手帳に、彼は「〔わが雲に関心し〕」というメモを書きつけています。

わが雲に関心し

風に関心あるは

たゞに観念の故のみにはあらず

そは新なる人への力

はてしなき力の源なればなり

ここに「雲」と「風」が出てきて、「新なる人への力」「はてしなき力の源」と言われているのは、「〔あすこの田はねえ〕」の最後に、

……雲からも風からも

透明な力が

そのこどもに

うつれ……

と書いたことと、関連しているのでしょう。

しかしそれとともに、「疾中」に書いた「〔その恐ろしい黒雲が〕」と「〔風がおもてで呼んでゐる〕」を意識して、そのような雲や風の「恐るべき他の面」も知った上でも、なおかつそれらの力を新たな人間のエネルギーの源として、あらためて肯定しているのではないかと、私には思えるのです。

自分がかつて「森やのはらのこひびと」となったことを、やはり後悔はしていなかったように思うのです。

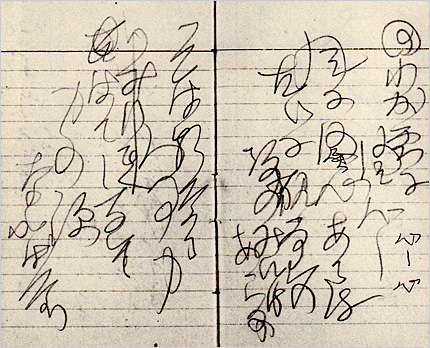

「兄妹像手帳」より「〔わが雲に関心し〕」

耕生(Kulturisto)

久しぶりに骨のある賢治論を拝見しました。

大著、ご苦労様でした。全文プリントアウトして、ゆっくり拝読させていただきます。

感想は後ほどコメントさせていただきますが、簡単に言うと「我意を得たり!」の気分です。「春と修羅」の核心を突いていると思います。こういう論説を待っていました。

hamagaki

耕生様、コメントをありがとうございます。過分なお言葉をいただいて恐縮しております。

以前に「大沢温泉より南」という記事で、「木をきる」ということに対して耕生様が書き込んでくださったことが、私にとっては今回の記事に関しても貴重な導きとなりました。その節は、ありがとうございました。

しかし拙記事の全文をプリントアウトしていただくとは、森林資源の浪費と言われないか筆者としては心配なのですが、そのように言っていただけることは、またとない光栄です。m(--)m