1950年まで日本人の死因の第1位は結核でしたが、その後患者数は大きく減少し、その昔この病に深刻な差別や偏見が向けられていたことは、最近はあまり意識されていません。しかし戦前の日本において結核は、死の病として忌み嫌われるものでした。

作家・精神科医のなだいなだ氏は、自らの子供の頃の状況について、次のように書いています。

結核患者の出た家の前を、鼻をつまんで走って通ったことを覚えています。その家の前の空気を吸うと結核がうつるといわれ、本人どころか、家族にも近づこうとしませんでした。もちろん、家族に結核患者がいるという理由で、結婚を取り消されるような場合もありました。親は公然と「あそこの子供とは遊ぶな、あそこの家の兄さんは肺病だからな」と言っていたくらいです。

(なだいなだ「偏見と差別について」1985)

なだいなだ氏は1929年生まれですから、その子供時代は宮沢賢治の晩年と重なる1930年代です。氏は生まれも育ちも東京で、因習の支配するような僻地の話ではありません。

花巻の宮沢家では、妹トシと賢治が結核で亡くなり、母イチも結核に罹患していたということですが、実際に周囲からはどのように見られていたのでしょうか。上のような当時の結核のイメージからすると、発病後の賢治のことも気になります。

※

そして賢治の作品を見ると、「病気」のために嘲られたり避けられたりしたという話が、実際にいくつか出てきます。

下記は、「文語詩稿 一百篇」所収「〔商人ら やみていぶせきわれをあざみ〕」です。

商人ら、やみていぶせきわれをあざみ、

川ははるかの峡に鳴る。

ましろきそらの蔓むらに、 雨をいとなむみそさゞい、

黒き砂糖の樽かげを、 ひそかにわたる昼の猫。

病みに恥つむこの郷を、

つめたくすぐる春の風かな。

「いぶせき」は「いとわしくていやだ。不快だ。」(『精選版 日本国語大辞典』)という意味であり、「あざみ」は辞書に載っていませんが、先駆形から「嘲り」の意味と思われます。「商人たちは、病気のために忌わしい私を嘲り……」というのです。

最後の「病みに恥つむこの郷」とは、生まれ故郷に対する何と悲しい表現でしょうか。

この作品は、東北砕石工場技師時代に使用していた「王冠印手帳」に記された二つのメモ(「〔打身の床をいできたり〕」の「下書稿(一)」および「下書稿(一')」)から、複雑な過程を経て生まれたものです。

その「下書稿(一)」は、下記のとおりです。

あらたなるよきみちを得しといふことは

たゞあらたなる

なやみのみちを得しといふのみ

このことむしろ正しくて

あかるからんと思ひしに

はやくもこゝにあらたなる

なやみぞつもりそめにけり

あゝいつの日かか弱なる

わが身恥なく生くるを得んや

野の雪はいまかゞやきて

遠の山藍の色せり

肥料屋の用事をもって

組合にさこそは行くと

病めるがゆゑにうらぎりしと

さこそはひとも唱へしか

また「下書稿(一')」は、下記です。

農民ら病みてはかなきわれを嘲り

小雨の春のそらに居て

その蔓むらに鳥らゐて

雨にその小胸をふくらばす

さてははるかに鳴る川と

冷えてさびしきゴム沓や

あゝあざけりと辱しめ

もなかを風の過ぎ行けば

小鳥の一羽尾をひろげ

一羽は波を描き飛ぶ

文語詩の内容を、そのまま事実と考えることはできませんが、日常的に携帯していた手帳に、上のような複数のメモが残されているからには、賢治は実際にこのような体験をしたことがあったと考えるのが、自然でしょう。

「下書稿(一')」にある「あゝあざけりと辱しめ」との言葉が切実ですし、また「定稿」の「病みに恥つむこの郷を……」や、「下書稿(一)」の「あゝいつの日かか弱なる/わが身恥なく生くるを得んや」において賢治は、そのような嘲りを、自分の「恥」として内在化させています。

一方、「口語詩稿」所収の「〔まぶしくやつれて〕」では、病気を「罪」として周囲から責められる、一人の農民が描かれています。

まぶしくやつれて、

病気がそのまゝ罪だとされる

風のなかへ出てきて

罪を待つといふふうに

みんなの前にしょんぼり立つ

みんなはなにかちぐはぐに

崖の杉だの雲だのを見る

家のまはりにめちゃくちゃに植えられた稲は

いま弱々と徒長して

どんどん風に吹かれてゐる

苗代にも波が立てば

雲もちゞれてぎらぎら飛ぶ

陽のなかで風が吹いて吹いて

ひとはさびしく立ちつくす

畔のすかんぼもゆれれば

家ぐねの杉もひゅうひゅう鳴る

この作品の初期形では、「罪」の理由がより具体的に、「いそがしい田植どき/病気ではたらけなかったことは/村ではそのまゝ罪なのだ」と説明されています。

普通ならば、病気で寝込んでいた人が少し良くなって外に出られるようになったのなら、周囲の人々も回復を喜んでくれそうなものですが、ここでは「みんなはなにかちぐはぐに/崖の杉だの雲だのを見る」というような、よそよそしい態度で距離を置かれています。このような忌避的な扱いを受けていることや、やつれた様子や、やはり初期形にある「あらゆる奇怪な幻想や/痛さやたよりなさに苦しんだあげく……」という病中の描写からすると、ひょっとしてこの人も結核なのではないかという気がします。

きっと賢治は他人事とは思えずに、この農民を見ていたのではないでしょうか。

※

また以前に、「八幡館の八日間(2)」という記事にも書いたことですが、1931年9月に賢治が出張先の東京で高熱を出して倒れた時、死の危険を冒してまで帰宅を遅らせようとした理由も、上記のような「あざけりと辱しめ」を避けたいという切実な思いにあったのではないかと、私は想像します。病身で帰郷して、結核が再び悪化したことが周囲に知れわたってしまうと、賢治はそれまで以上の辱しめを受けることになるでしょうし、彼はそれを考えるだけでも耐えられなかったのではないでしょうか。

しかし当然ながら、病で倒れたことが家族の知るところとなると、そのまま東京に留まることが許されるはずもなく、賢治は「病みに恥つむこの郷」に、また帰って来ざるをえませんでした。

それ以後の賢治は、死までの2年間、一度も外出をすることはなく、闘病を続けました。

病気を理由に周囲から受けた侮蔑や差別は、自らの「恥」として内に飲み込み、病気になった原因さえ「自業自得」のように見なしていたようです。

しかし、そのような賢治が一度だけ、病への侮蔑や差別に対して抗議の声を上げた手帳メモが、「〔われらぞやがて泯ぶべき〕」だと思います。

われらぞやがて泯ぶべき

そは身うちやみ あるは身弱く

また 頑きことになれざりければなり

さあらば 友よ

誰か未来にこを償え

いまこをあざけりさげすむとも

われは泯ぶるその日まで

たゞその日まで

鳥のごとくに歌はん哉

鳥のごとくに歌はんかな

身弱きもの

意久地なきもの

あるひはすでに傷つけるもの

そのひとなべて

こゝに集へ

われらともに歌ひて泯びなんを

ここで賢治は、病気や障害を「あざけりさげすむ」社会を嘆きつつ、将来において「誰か未来にこを償え」と、強く訴えています。

賢治は、「友」に対して、そのような差別や偏見のない社会の実現を求めているのであり、呼びかけられているのは、私たち自身です。

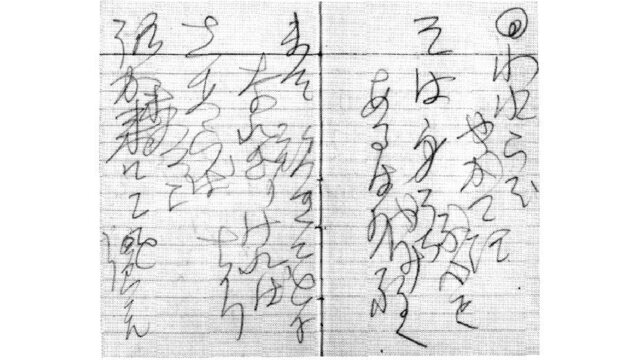

「〔われらぞやがて泯ぶべき〕」草稿(『新校本全集』第13巻より)

(この詩の解釈については、過去記事「われらともに歌ひて泯びなんを」もご参照下さい。)

コメント