前回は、賢治が東京の八幡館で高熱を発しながら、八日間にもわたって留まり続けたのはなぜだったのか、という疑問について考えてみました。

その理由として仮説的に想定してみたのは、(1)回復を期待して待っているうちに長引いてしまった、(2)重症で動けなかったので遅れた、(3)今回の東京出張が命を懸けるほど重要と考えていた、(4)仕事のためでもなくただ自ら死のうとした、(5)親に心配をかけたくなかったから、などの要因でしたが、いずれも病状悪化の危険を冒してまで東京に留まった根拠と考えるには、不十分と思われました。

その上で今回の記事では、現時点で私が考えている理由について、ご説明してみたいと思います。

結論としては、当時の賢治の心情としては、(6)病気のまま花巻に帰った際に、以前にも増して周囲から向けられるであろう嘲りや蔑みを恐れて、帰郷を躊躇したのではないかと、私は思うのです。

※

つまり簡単に言えば、「周りから悪く言われるから」という理由だったのではないかということですが、それはちょっと、重病で一人東京に留まるという、命にも関わるリスクを冒した理由としては、あまりにも些末なことのように感じられるのではないでしょうか。

しかし、1931年に仕事を再開してからの賢治にとって、自らの病気を侮蔑され辱められることは、想像以上に辛く苦しかったようなのです。

たとえば、文語詩「〔打身の床をいできたり〕」の下書稿には、そのような賢治の気持ちが、細かく綴られています。

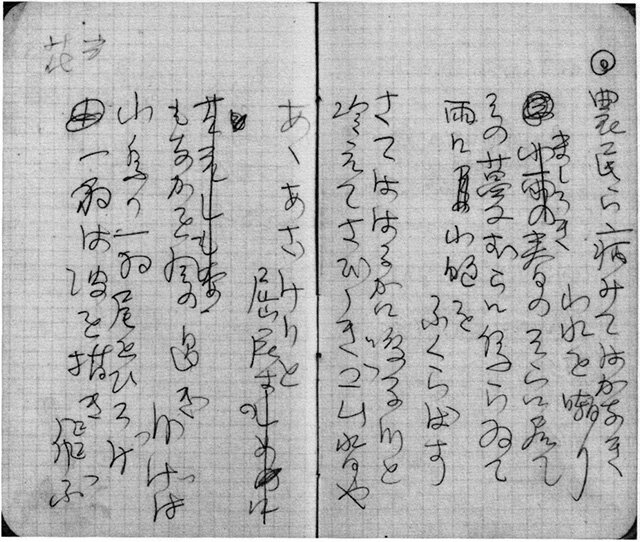

まずは、1931年2月~5月頃に使用されていた「王冠印手帳」に記された、その下書稿(一)より。

〔前略〕

あゝいつの日かか弱なる

わが身恥なく生くるを得んや

〔中略〕

病めるがゆゑにうらぎりしと

さこそはひとも唱へしか

賢治にとっては、「か弱なるわが身」は「恥」であり、できれば「恥なく生くる」ことを望みながらも、それは実際には困難だったのです。

後半の、「病めるがゆゑにうらぎりし」と「ひとも唱へし」というのは、具体的には何のことなのでしょうか。羅須地人協会でやっていた肥料相談などを、病気のために一方的に中断したことを指しているのでしょうか。「裏切り」などと責められたとしたら、真面目な賢治には相当こたえたでしょうが、病気が回復して再びいろいろな人と会ううちに、このような声を聞いたのかもしれません。

次は、同じく「王冠印手帳」に記された、下書稿(一')です。

農民ら病みてはかなきわれを嘲り

小雨の春のそらに居て

その蔓むらに鳥らゐて

雨にその小胸をふくらばすさてははるかに鳴る川と

冷えてさびしきゴム沓や

あゝあざけりと辱しめもなかを風の過ぎ行けば

小鳥の一羽尾をひろげ

一羽は波を描き飛ぶ

ここでは「農民ら」が、「病みてはかなきわれを嘲り」と記されています。賢治はこの年、東北砕石工場の技師として、石灰肥料の売り込みのために多くの農民たちのもとを訪問していましたから、その際に言われたことでしょうか。

後半では再び「あゝあざけりと辱しめ」と綴り、賢治は悲しみと悔しさを噛みしめています。

「農民ら病みてはかなきわれを嘲り……」(『新校本全集』13巻上p.344より)

下書稿(三)では、賢治を嘲るのは「商人ら」になっています。

病起

商人ら

疾みてはかなきわれを嘲り

川ははるかの峡に鳴るましろきそらの蔓むらに

雨をいとなむみそさざい

黒の砂糖の樽かげを

さびしくわたるひるの猫げに恥積まんこの春を

つめたくすぐる西の風かな

賢治がセールスを行っていた石灰岩抹は、肥料として売るだけではなかなか採算が取れなかったので、米の搗粉として米穀商にも売り込もうとしていました。ここに出てくる「商人ら」は、そのような相手がモデルでしょう。

鈴木東蔵あて書簡365には、「コノオヤジ米相場ナドヲナシ頭ニヌレ手拭ヲノセ甚頑固ナリ」などと描写されている商人も登場し、この店では賢治の努力も空しく「折衝二時間遂ニ当工場製品ニ対シ何等ノ同情ヲ得ズシテ去ル」という結果になっています。こういう一筋縄ではいかない商売人たちから、いろいろと厳しい言葉を浴びせられることもあったのかもしれません。 当時の賢治は、農学校教師時代のあの座って手を組んだ写真の力強い姿とは打って変わって、右写真(『新校本全集』16巻下p.313より)のように、やせて青白い病み上がりで、まさに「疾みてはかなきわれ」という姿だったのです。

当時の賢治は、農学校教師時代のあの座って手を組んだ写真の力強い姿とは打って変わって、右写真(『新校本全集』16巻下p.313より)のように、やせて青白い病み上がりで、まさに「疾みてはかなきわれ」という姿だったのです。

1931年の春、賢治は2年間の病床生活からやっと回復して、上のタイトルのように「病起」という時期にあったわけですが、「げに恥積まんこの春」との言葉にあるように、外に出て農民や商人に会うたびに、「恥を積む」日々だったのでしょう。

このような状況は、花巻やその周辺の地域全体において、体験されるものだったようです。下記は、「〔商人ら やみていぶせきわれをあざみ〕」の定稿です。

商人ら、やみていぶせきわれをあざみ、

川ははるかの峡に鳴る。ましろきそらの蔓むらに、 雨をいとなむみそさゞい、

黒き砂糖の樽かげを、 ひそかにわたる昼の猫。病みに恥つむこの郷を、

つめたくすぐる春の風かな。

最後から二行目によれば、賢治の故郷花巻とその周辺は、「病みに恥つむこの郷」となってしまったのです。

※

いったん病気から回復して仕事ができるようになってさえ、上のような嘲りや蔑みを受けていたわけですから、またすぐに病気が再発して動けなくなってしまっては、どれだけ酷い悪口を言われるだろうと賢治が恐れたのも、無理もないことのように私には思われるのです。

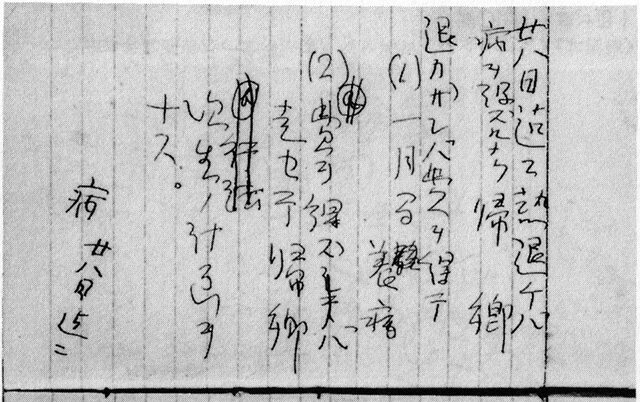

前回もご紹介したように、賢治は東京で倒れてからまもなく、今後の方針について下記のようなメモを書いていました。

廿八日迄ニ熱退ケバ

病ヲ報ズルナク 帰 郷

退カザレバ費ヲ得テ

(1) 一月間養病

(2) 費ヲ得ズバ

走セテ帰郷

次生ノ計画ヲ

ナス。

ここで、「廿八日迄ニ熱退ケバ/病ヲ報ズルナク帰郷」ということになれば、賢治にとっては最も望ましいわけで、自分の病気が再発したことは、花巻では誰にも知られずに済みます。

熱が引かなかった場合に、「費ヲ得テ/(1)一月間養病」として、「東京で1か月間療養」という方策を賢治が考えた理由を推測してみると、たとえ完璧に治癒していなくても、何とか普通に出歩ける程度に回復してから花巻に戻れば、家族以外の他人に対しては、病気が再発したことを隠し通せると判断したのでしょう。この場合、家族に対して再発を隠し続けるのは難しいでしょうが、何食わぬ顔をして時々外出しておれば、近所の人には病気のことを知られずに通すことも可能でしょう。

一方、「(2)費ヲ得ズバ/走セテ帰郷」の選択肢をとると、病気のままで花巻に帰ることになり、しばらくは自宅に籠もって療養しなければならず、そうなると近所の人に病気を隠し続けるのは無理でしょう。すなわち、「宮沢さんのところの賢治さんは、この春にやっと良くなったと思ったら、また病気で寝込んでいる」という噂が広まることになり、「病みに恥つむこの郷」が、賢治をさらに苛むことになるのです。

すなわち、賢治が病気のままで花巻に帰ることを強く躊躇していた理由は、現代の私たちが考える以上に苛酷だった、病気に対する周囲の偏見や侮蔑にあったのではないかと、私としては考える次第です。

そして、自身が病弱であることを、周囲からこのように嘲られ蔑まれてきたことに対する賢治の鬱屈した感情が、先日取り上げた「〔われらぞやがて泯ぶべき〕」という作品にも、深く関わっているのだろうと思います。

この作品において、「さあらば 友よ/誰か未来にこを償え/いまこをあざけりさげすむとも」と、賢治が珍しく強い口調で、嘲りや蔑みを「償え」と求めているのは、この間に自分に浴びせられた酷い扱いに対する反動だったのだろうと、私には思われます(「われらともに歌ひて泯びなんを」参照)。

※

ところで、上に引用した手帳のメモで、賢治は結局「(2)費ヲ得ズバ/走セテ帰郷/次生ノ計画ヲナス」という選択肢をとったわけですが、この最後にある「次生ノ計画ヲナス」とは、具体的にはどういうことだったのでしょうか。

私はこれは、9月末に帰郷後すぐに使用し始めた「雨ニモマケズ手帳」に記された、あの「〔雨ニモマケズ〕」こそが、賢治の「次生ノ計画」だったのだろうと考えます。

「雨ニモマケズ/風ニモマケズ/雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ/丈夫ナカラダヲモチ……」という人物像は、賢治の「祈り」とか「願い」という風に一般的にとらえられており、それはその通りだ私も思うのですが、より実際的な問題として、「この生ではもう無理だが、もしももう一度人間として生を享けたら、このようにありたい」という切実な希望を、「次生ノ計画」として述べたのだろうと思うのです。

ということで、「兄妹像手帳」に記した「廿八日迄ニ熱退ケバ……」というこのメモは、当時の賢治にとって、かなり重要な指針となったのではないかと思います。

「兄妹像手帳」154頁(『新校本全集』13巻(上)本文篇p.468より)

コメント