「詩ノート」所収の「〔古びた水いろの薄明穹のなかに〕」は、幻想的で、儚く切ない作品です。

一〇五七

五、七、

古びた水いろの薄明穹のなかに

巨きな鼠いろの葉牡丹ののびたつころに

パラスもきらきらひかり

町は二層の水のなか

そこに二つのナスタンシヤ焔

またアークライトの下を行く犬

さうでございます

このお児さんは

植物界に於る魔術師になられるでありませう

月が出れば

たちまち木の枝の影と網

そこに白い建物のゴシック風の幽霊

肥料を商ふさびしい部落を通るとき

その片屋根がみな貝殻に変装されて

海りんごのにほひがいっぱいであった

むかしわたくしはこの学校のなかったとき

その森の下の神主の子で

大学を終へたばかりの友だちと

春のいまごろこゝをあるいて居りました

そのとき青い燐光の菓子でこしらえた雁は

西にかかって居りましたし

みちはくさぼといっしょにけむり

友だちのたばこのけむりもながれました

わたくしは遠い停車場の一れつのあかりをのぞみ

それが一つの巨きな建物のやうに見えますことから

その建物の舎監にならうと云ひました

そしてまもなくこの学校がたち

わたくしはそのがらんとした巨きな寄宿舎の

舎監に任命されました

恋人が雪の夜何べんも

黒いマントをかついで男のふうをして

わたくしをたづねてまゐりました

そしてもう何もかもすぎてしまったのです

ごらんなさい

遊園地の電燈が

天にのぼって行くのです

のぼれない灯が

あすこでかなしく漂ふのです

※

草稿の日付は「五、七、」のみで、年は記されていませんが、前後の並びと作品番号から、これは1927年5月7日に書かれたものと思われます。

まず冒頭の「古びた水いろの薄明穹のなかに……」という言葉によって、作品そのものが巨きな天球のドームの中に収められているような、そしてそれをまるで外部から見ているかのような、俯瞰が行われます。これによって、ここに描かれる情景の全体が、あたかも美しく精巧な模型のような、現実離れした感じが醸し出されています。

3行目の「パラス」というのは小惑星の名前ですが、明るさは8~9等で肉眼では見えませんので、「きらきらひかり」という描写はファンタジーなのでしょう。

さらに4行目の「町は二層の水のなか」によって、この町はうす青いベールの向こうに遠ざかり、いっそう幻想的な雰囲気が高まります。

次の「ナスタンシヤ焔」は、『定本 宮澤賢治語彙辞典』によれば、黄または赤の美しい花を咲かせる園芸植物「ナスタシヤ」を、燃える焔に喩えているということです。後年の病気療養中に記していた「銀行日誌手帳」には、1930年6月15日の項に「ナスタシヤ植了」とあり、賢治は自分でも栽培していました。

7~9行目に唐突に現れる「さうでございます/このお児さんは/植物界に於る魔術師になられるでありませう」という言葉は、まるで童話の一場面のようです。当時、田畑の肥料設計によって作物の生育を制御し、また花壇設計によって花々の美を演出しようとした賢治は、まさに「植物界に於る魔術師」たらんとしていたわけですが、ここにはそんな自己像も投影されているのでしょうか。

「肥料を商ふさびしい部落」については、賢治の元教え子の小原忠氏が、「稲荷神社前の部落である。当時肥料を商う店があった。道の北側には、昼なお暗い林があり、本当にさびしい部落であった」と書いておられます(小原忠「『ラジュウムの雁』と関連作品」:『賢治研究』24号, 1980)。小原氏は実際に賢治と一緒にこの作品舞台のあたりを歩いたこともあるそうで、貴重な証言です。「稲荷神社」というのは、後に「その森の下の神主の子」として出てくる、「鼬幣稲荷神社」です。

この部落の家の屋根が、「みな貝殻に変装され」という描写は、実際に民家の屋根に貝殻を張るとは思えませんので、夕暮れの月明かりの中での、やはり幻想的な見立てでしょうか。

そして次行では、あたりはこの時「海りんごのにほひがいっぱいであった」というのです。

「海りんご」というのがわからないので、再び『定本 宮澤賢治語彙辞典』で調べてみると、「古生代の棘皮動物中最も原始的な海底の小動物で絶滅種。オルドビス紀からデボン紀頃に生息した」という説明が載っています。

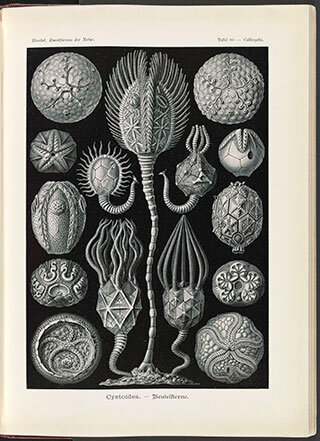

ウミリンゴ綱(Wikimedia Commonsより)

右の画像は、ヘッケル博士の著書『自然の芸術的形態』より、そのウミリンゴ綱に属する古生物たちの、ヘッケル自身によるスケッチです。相当に不思議な形をした生き物ですね。

『語彙辞典』では、中南米地域ではシュロの果実を"sea apple"と呼ぶということも紹介した上で、しかし後者の可能性は考えにくく、「彼の教養に基づく前者の絶滅種連想で、実際は海近くのリンゴ畑のにおいを空想していたのかもしれない」と解釈しています。

さらに手元で調べてみると、アメリカ大陸の一部に分布する、毒を持つ樹木マンチニールを、英語で"beach apple"と呼ぶこともあるということですが、これもやはり無理があるでしょう。

『語彙辞典』の「リンゴの香り」という解釈は、作品の雰囲気には合うと思うのですが、ただ「海近くのリンゴ畑」で採れるから「海りんご」と呼ぶというのは、少し無理があるような気もします。脈絡なく「海近くのリンゴ畑」を持ち出すのも唐突です。

そこで私はこれを、「海のパイナップル」と呼ばれる「ホヤ」の香りと考えてみたらと思うのですが、どうでしょうか。"Sea Pineapple"ということで、ちゃんと「りんご」は入っています。

食材としてのホヤは好き嫌いが分かれるところですが、「磯の香り」と表現される独特の匂いが印象的で、その刺身は酒の肴として珍重されます。三陸海岸は日本有数の産地で、現地に行ったら個人的にはぜひ食べたい一品です。

賢治がホヤを食べていたかどうかはわかりませんが、植物のように見えながらも実は動物ですので、菜食主義者としては敬遠するかもしれません。三陸名産と言っても、鮮度が命の食材なので、花巻など内陸部では、昔はあまり一般的ではなかった可能性があります。しかし、同居していた祖父の喜助は美食家で、酒肴としていろいろ贅沢な海産の珍味を集めて楽しんでいたということですから、ひょっとしたら賢治も子供の頃には、お相伴にあずかったかもしれないと思います。

作品で賢治は、家々の屋根がみな貝殻で覆われているように見えたことに触発されて、あたりに磯の香りが漂うような感覚になったのではないでしょうか。

マボヤ(Wikimedia Commonsより)

※

さて、作品ではここまでが、自由に様々なモチーフが現れる幻想的な「序奏」と言えるでしょう。

続いて2行の空白を置いて、昔の思い出を語る「譚詩曲」的なモノローグが始まります。

この思い出の内容は、初期短篇「ラジュウムの雁」と共通していて、鼬幣稲荷神社の神主の息子で東京帝大の学生だった友人阿部孝と一緒に、西公園あたりを散策している情景と思われます。この体験自体は、初期短篇に付けられた日付から、1919年5月のこととする説が有力です(榊昌子『宮沢賢治「初期短篇綴」の世界』)。

散策から8年後の「〔古びた水いろの薄明穹のなかに〕」では、30代になった賢治が、再び当時と同じ場所を一人で歩きながら、まだ20代前半だった頃に友人と過ごした懐かしいひと時を、回想しているのでしょう。

「青い燐光の菓子でこしらえた雁は/西にかかって居りました」というのは、すばる星(プレアデス星団)のことです。鳥が青い燐光のお菓子になっているという見立ては、「銀河鉄道の夜」で鳥捕りが持っていた、鷺や雁を「押し葉」にしたお菓子を連想させます。

「遠い停車場の一れつのあかり」が「一つの巨きな建物のやうに見え」るというのは、北の方に望む東北本線花巻駅のことでしょう。「そしてまもなくこの学校がたち」というのは、1924年にそれまでの郡立稗貫農学校が県立花巻農学校になって、西公園のすぐ近くに移転してきたことを指しています。

賢治は農学校で定期的に宿直をしていましたが、「恋人が雪の夜何べんも/黒いマントをかついで男のふうをして/わたくしをたづねてまゐりました」というのは、何とロマンチックな情景でしょうか。まるで映画の一場面のようで、それこそ「青春の一コマ」という感じです。

農学校在職中の一時期、賢治に恋人がいたというのはかなり有力な説になっていますが、しかし公立学校で先生が宿直室に女性を連れ込んでいたとなると、一大スキャンダルです。いくら何でもこの部分はフィクションでしょう。

それでもこの3行は甘く切ないイメージを残し、「そしてもう何もかもすぎてしまったのです」との嘆息につながります。

最後の字下げされたエピローグの「遊園地の電燈」とは、「花巻温泉遊園地」に灯されている照明のことです。花巻駅の灯りは、西公園から1km少し先ですが、さらに北方の花巻温泉となると8kmも離れており、山の懐に遠く光るその電灯は、星のようにも見えたのでしょう。「天にのぼって行く」ものは星になる一方、「のぼれない灯」は地上に残って「かなしく漂ふ」のです。

1927年5月、小さな畑を耕しながらも定収のなかった賢治は、肥料設計や農業指導によって周囲の農民たちに貢献しようと、奮闘していました。しかしまだ、「植物界に於る魔術師」とまではなり得ていませんでした。

一方、あの日一緒に歩いた阿部孝は、東京帝大を卒業後、1923年から高知高等学校の教授に就任しており、1925年から1927年にかけてはイギリスに留学していました。

親友と我が身を比べて、「天にのぼって行く」者と、「のぼれない」者を、感じていたのでしょうか。

※

しかし時が下って、1965年に阿部孝が刊行した随筆集『ばら色のばら』には、「賢治と私」という一章があって、ここで阿部は賢治との間のいろいろな思い出を語っています。阿部は高知大学の学長まで務め、「功成り名を遂げた」学者人生だったと思いますが、「賢治と私」の中では賢治の人となりについて自分が感じたことを、「いまなら、賢治のファンは、だれでも知っている」と述べて、今や親友の方が自分よりはるかに有名になっていることを、誇らしげに書いている感さえあります。

その随筆集『ばら色のばら』には、「〔古びた水いろの薄明穹のなかに〕」や「ラジュウムの雁」に描かれたような、青春時代の阿部と賢治が二人で過ごした夕暮れのひと時について、回想した文章がありますので、下に引用させていただきます。

舞台は、東北本線と花巻電鉄線が立体交差している場所ということで、上記の賢治の作品の舞台である西公園からは、ほんの少し東にあたります。この阿部の回想と、「〔古びた水いろの薄明穹のなかに〕」の回想とが、同一の散策のこととまでは言えないでしょうが、二人はこうやって何度となくともに歩き、語り合ったのでしょう。

これらは二人の友情の、貴重な記録でもあります。

東北本線の鉄道線路が、花巻駅を南へ出はずれると、両側が、高い切り割りの土手になっていて、その土手をまたいで、温泉行きの電車線路が、鉄道と直角に、立体交差していた。

それは、ひぐらしの鳴きしきる夕暮れどきであった。電車線路のまくら木を、一つ一つ踏んで歩いてきた、賢治と私とは、その土手の上の、立体交差点までくると、線路の上にぺったりとすわりこんだ。そこから、南方遠く見はるかす、東北本線の単線が、長い長い直線コースをえがいて、はるか山のふもとに消えている。かっと燃えた夕焼け雲に照りはえて、ふたりの顔も燃えるようであった。

その夕焼け雲が一時にあせて、ひんやりした風が、さっと吹きすぎると、賢治は、くんくん鼻をならして、あたりの空気を嗅ぎはじめたのである。彼の鋭い嗅覚が、早くも秋を嗅ぎつけたらしい。

〔中略〕

上野行きの急行が、ふたりの足もとを、ごうっと、物すごい地響きを立てて、通り過ぎる。長い直線コースを、遠ざかってゆく列車の後ろ姿が、見る見るうちに縮まっていって、やがて後尾の赤い灯だけが、ぽっかりと、闇の中に残る。──あの汽車は、あすの朝は、もう東京に着いてるんだな。そういうことばが、ため息のように、彼の口からもれる。東京は、そのころの賢治にとって、あこがれの都であった。

やがて、一面の星空である。ちょうど急行列車の消えていったあたりの山の上に、Sの字のひしゃげたような格好に、へいつくばっている、はでな星座が、さそり座であった。私は、その夜はじめて、さそり座という名を、賢治から教わったのである。さそりという、いやな毒虫の名前を、ふしぎに美化したこの星座の名称が、それ以来、私の心に、しっかと焼きつけられた。

〔中略〕

その夜、ひえびえとした夜気にぬれながら、私が彼から聞かされた、さそり座にまつわるギリシャ神話の古事などは、もうきれいに忘れてしまったが、さそりの目玉のような、一等星の赤い星、アンターレスの名前だけは、いまだに忘れずにいる。この名前は、私の記憶の中では、賢治のとりわけ好きだった、アンドロメダや、オリオンの名前と、いつも仲よく並んでいる。

私は、いつまでも、夏から秋にかけて、星空の下に立ったときには、南の空の一隅に、さそり座の姿を探し求めるのが、習わしになっている。そして、いまでも、さそり座ときけば、私の心の奥では、高い土手の上の電車線路に、ぺったりとすわりこんで、ひえびえした夜気にぬれて、ふたりの青年のすがたが、いつもその下にいる。(阿部孝『ばら色のばら:随筆』pp.259-262)

たんせや

小学生の時、鼬弊稲荷前の家からの近道通学路として歩いた場所です。段丘の南端沿いで、市街の南東方面は眼下に、北西方面は平らかに遠く奧羽山脈に繋がる平地で四方開けた所で更に東北本線を跨ぐため嵩上された電車の軌道でしたのて見晴らしが効きまた、道草や開放感一杯の学童路線てした。情景に思い当たる所があり、懐かしいです。くわしい説明によって作者の心情の理解が深められました。