晩年の賢治は、結核という病に苦しむとともに、この病気に伴う世間の差別や偏見にも、苦しめられていました(「病気への侮蔑と差別の中で」)。そうして人々の心ない言動に傷つきつつも、自分と同じような境遇にある「身弱きもの・意久地なきもの・傷つけるもの」への連帯を歌ったのが、「〔われらぞやがて泯ぶべき〕」だったのではないかと思います(「弱き者との連帯の歌」)。

賢治晩年の文語詩には、このような「弱き者との連帯の歌」が、それなりの割合で含まれていますが、今日と次回はその中で、「戯れ女」と呼ばれる立場でさらにその上に病気も抱えるという、二重の差別を受ける女性を描いた作品を、見てみます。

その一つは、文語詩未定稿の「八戸」です。

八戸

さやかなる夏の衣して

ひとびとは汽車を待てども

疾みはてしわれはさびしく

琥珀もて客を待つめり

この駅はきりぎしにして

玻璃の窓海景を盛り

幾条の遥けき青や

岬にはあがる白波

南なるかの野の町に

歌ひめとなるならはしの

かゞやける唇や頬

われとても昨日はありにき

かのひとになべてを捧げ

かゞやかに四年を経しに

わが胸はにわかに重く

病葉と髪は散りにき

モートルの爆音高く

窓過ぐる黒き船あり

ひらめきて鴎はとび交ひ

岩波はまたしもあがる

そのかみもうなゐなりし日

こゝにして琥珀うりしを

あゝいまはうなゐとなりて

かのひとに行かんすべなし

※

海の間際にある駅で、一人の女性が寂しく琥珀を売っています。この海辺の町は彼女の故郷のようですが、若くして「歌ひめ」となって「南なるかの野の町」に行き、そこで「かのひと」と結ばれ、幸せな四年を送ります。しかし彼女は胸を病み、輝かしい日々は夢のように去って、一人またこの海辺に戻り琥珀売りをしているのです。

タイトルの「八戸」が作品の舞台を示していると思われ、この「駅」は「きりぎし」にあるということから、八戸の東郊外にある「鮫」の駅と考えられます。現在の鮫駅は、埋め立てによって少し内陸部に位置していますが、賢治の時代にはまさに岸壁にあったということです。近くにはウミネコの繁殖地「蕪島」があり、第五連の「ひらめきて鴎はとび交ひ」に詠まれています。

鮫駅

現在の鮫駅は、上写真のような古い木造の駅舎です。この建物は、1929年に建てられたようで、賢治が訪ねた時のままではありませんが、ほぼ同時代のものです。

女性が売っている琥珀は、八戸や鮫で採れるわけではないようですが、少し南の久慈は琥珀の名産地であり、駅の近くでも売られています。初期形では、女性が売るのは「琥珀」ではなく「貝」で、こちらの方が地元の実状には沿っていますが、「玻璃の窓」の透明感には、琥珀の方が響き合う感じです。

ところで、女性がなった「歌ひめ」は、職業ですから「歌姫」ではなくて「歌ひ女」です。彼女にも「かゞやける唇や頬」の時代があり、そういう時に愛する人と出会ったのでしょう。それにしても、「かのひとになべてを捧げ……」とは、多くの賢治作品の雰囲気とは異なって、まるで昭和の演歌のようですね。

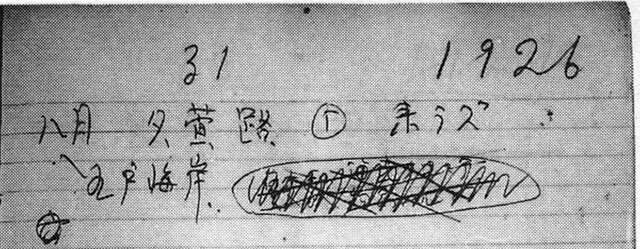

賢治がこの文語詩を書くもとになった体験は、「「文語詩篇」ノート」の1926年の項に、「鮫駅 海光ノ中ニテ/物思ヘル女」として記載されています。

『新校本全集』第13巻下より

上の画像で、塗りつぶして消された箇所にこの記載があり、塗りつぶしてあるのは「作品化」した印です。

『新校本全集』年譜篇によれば、賢治は1926年8月に、八戸を旅しています。

この月、妹シゲ、その長男純蔵、末妹クニをつれ、八戸方面へ小旅行を試みる。くたびれた白い麻の服を着、幼な子をあやしたり抱いたり、車窓を過ぎる風景を説明しながら八戸、鮫駅着。陸奥館に入る。服装から察していいお客と見られず、二階の少し粗末な一室に通され、宿帳の職業欄に「教師」と書く。夜の食膳ではウニに卵をからませた「カゼ」という料理がおいしかった。〔中略〕

宿の勘定は気前よくはずみ、宿では玄関先でお盆にいろいろのお返し物をのせてさし出した。その中には鯨のひげで作った小楊子などもあった。賢治はていねいに礼を言って出る。(『新校本宮澤賢治全集』第16巻下p.319)

途中で出てくる「カゼ」というのは、料理の名前ではなくて、三陸地方ではウニそのもののことを「カゼ」と呼ぶそうです。

賢治たち一行が泊まった旅館は、上記では「陸奥館」となっていますが、鮫には陸奥館という名前の旅館はなく、中川真一氏は、鮫にあった料理旅館「石田屋」ではないかと推定しておられます(『宮沢賢治 文語詩の森 第三集』p.198)。上記で、賢治一行がチェックアウトの時にもらった「鯨のひげで作った小楊子」というのは、石田屋独自の土産物だということで、『八戸外史:石田家物語・対泉院秘話』という本にも、「鯨のささめの楊子は石田家の専売特許である」とあります。

この賢治と妹たちの八戸旅行については、堀尾青史の聞き書きによる上記『新校本全集』の記載以外に、佐藤隆房『宮沢賢治 素顔のわが友』と、宮城一男『宮沢賢治との旅』『宮沢賢治の生涯:石と土への夢』にも記されていて、それぞれの内容が食い違っています。その異同については、信時哲郎さんが「宮沢賢治「文語詩未定稿」評釈 一」の「八戸」の項で、詳しく検討しておられます。

中でも、堀尾説・宮城説では旅行は1926年とされているのに対し、佐藤説では1918年頃とされているのが最も大きな違いですが、上掲の賢治自身による「「文語詩篇」ノート」に「1926」と記されていること、またもしも八戸旅行に2回行ったのならば妹の証言に「2回行った」という話が出てこないのは不自然であることから、八戸行は1926年の1回と考えるのが妥当なように、私には思われます。旅館に関しても、「鯨のひげで作った小楊子」のエピソードは、石田屋の可能性を高めてくれるポイントのように思われます。

私は、2003年にこの石田屋を訪ねてみたことがあるのですが、この時点でも既に旅館としては廃業し、空き家になっていました。

「石田屋」跡(2003年8月)

「石田屋」跡(2003年8月)

さらにこの廃屋も、2011年の東日本大震災時の津波で被災し取り壊されて、現在は空き地になっているということです。

往時には数多くの文化人が逗留し、司馬遼太郎も『街道をゆく』に描いた石田屋ですが、今はもう何も残っていません。

※

いずれにせよ、この旅行中に賢治は、鮫駅で「海光ノ中ニテ物思ヘル女」を見かけて、そのはかなげな姿は、作品化しようと思うほどの印象を、後々まで残したということでしょう。

信時哲郎さんが上記評釈で、「二人の妹に加えて、まだ生まれて一年八ヶ月の甥っ子を連れての旅の最中に、賢治が駅頭で身の上話を聞いたとは考えにくい。物売りをしていた女性を見ての虚構だろう。」と書いておられるように、この「八戸」に描かれているドラマチックなストーリーは、賢治の創作と思われます。

そのストーリーを特徴づける設定は、女性を「歌ひめ」にしたことと、「胸を病んでいる」としたことです。

「歌ひめ」であるということは、「〔われらぞやがて泯ぶべき〕」において、「われらともに歌ひて泯びなんを」と呼びかける相手として、うってつけです。彼女ならきっと皆の合唱を、リードしてくれることでしょう。

また、「胸を病んでいる」ということは、賢治と同じく結核に対する差別(あざけりやさげすみ)を経験しているということであり、「身弱きもの/意久地なきもの/あるひはすでに傷つけるもの/そのひとなべて/こゝに集へ」という呼びかけの対象に、属することになります。言い方を換えれば、賢治はこの女性に対し、自らの「病」を投影することによって、キャラクター造型を行ったということです。

ところでこの「歌ひめ」は、「かのひとになべてを捧げ/かゞやかに四年を経しに」とあるように、愛する人と4年間の幸せな生活を送ったという設定になっています。「今はもう若さを失ってしまった」と嘆くには、病気の影響もあるとは言え「4年」という期間は少し短い感じもしますが、私はここで、賢治が農学校教師として幸せな生活を送ったのも、4年間だったことを思い出します。

「〔生徒諸君に寄せる〕」の冒頭には、次のようにあります。

この四ヶ年が

わたくしにどんなに楽しかったか

わたくしは毎日を

鳥のやうに教室でうたってくらした

「〔われらぞやがて泯ぶべき〕」では、「鳥のごとくに歌はんかな」と、願いを綴った賢治ですが、その背景には教師時代の幸福な記憶も、きっとあったことでしょう。

そして、「八戸」で寂しく琥珀を売るかつての「歌ひめ」にも、賢治は心から「われらともに歌ひて泯びなん」と、呼びかけていると思うのです。

1922年頃の蕪島(Wikimedia Commonsより)

コメント