3月4日の「第3回イーハトーブ・プロジェクトin京都」の際に、竹崎利信さんによる「私家版宮澤賢治幻想旅行記・抄」と、「なめとこ山の熊」の間のつなぎとして、20分ほどお話をさせていただきました。

当日は時間的制約のために説明が足りなかった部分を若干補って、本日ここに当日のスライドとともに、その内容を掲載いたします。

1.「私家版宮澤賢治幻想旅行記・抄」に出てきた賢治作品

まだ「感動醒めやらぬ」という感じですが、竹崎利信さんの素晴らしい舞台でしたね。私も台本やDVDなどでは見せていただいていたのですが、実演ではやっぱり圧倒されました。

これは、「私」と「宮澤賢治」との間で繰り広げられるダイナミックな劇であるとともに、賢治ファンにとっては、様々な賢治作品のカタログのように楽しむこともできる作品です。

さっき出てきた作品(および書簡)を順にリストアップしてみると、下のようになります。

有名な作品もあれば、さほど有名ではないけれどもいかにも「賢治らしい」ものもあります。竹崎さんが賢治に注ぐ視線が、感じられるようです。

今日は、ここから出発して、後の第三部の「なめとこ山の熊」につながるお話がしたいと思っておりまして、そしてその中では、ちょうど1週間後に丸一年という節目を迎える東日本大震災のことにも触れる予定です。話のテーマとするのは、「宮沢賢治という人は、この世界を、どんな風に感じていたんだろうか」ということです。

賢治は、まだSF小説もなかった大正時代に、「鉄道列車が宇宙空間を駆ける」などというような驚くべきイマジネーションを働かせていた人です。とても常人にその感覚を追体験することは難しいでしょうが、私なりの見方でその特徴を一つ挙げるとすれば、自己と他者、自己と世界などの間の「一体感」を、彼は他の人よりも強く、おそらく生得的に体験してしまう人だったのではないか、ということがあります。

2.外界=内界ということ

竹崎さんが「私家版宮澤賢治幻想旅行記・抄」において引用された賢治のテクストの中から、まず『注文の多い料理店』の「序」を見てみます。ご存じのように、これは賢治が生前に刊行した唯一の童話集ですが、その冒頭で彼は自分がそれらのお話を書いた「方法」について、説明しています。

(前略)

これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野はらや鉄道線路やらで、虹や月あかりからもらつてきたのです。

ほんたうに、かしはばやしの青い夕方を、ひとりで通りかかつたり、十一月の山の風のなかに、ふるえながら立つたりしますと、もうどうしてもこんな気がしてしかたないのです。ほんたうにもう、どうしてもこんなことがあるやうでしかたないといふことを、わたくしはそのとほり書いたまでです。

ですから、これらのなかには、あなたのためになるところもあるでせうし、ただそれつきりのところもあるでせうが、わたくしには、そのみわけがよくつきません。なんのことだか、わけのわからないところもあるでせうが、そんなところは、わたくしにもまた、わけがわからないのです。

(後略)

ここで宮沢賢治が言っているのは、彼はこれらの物語を書斎の中で想像力を働かせて「創り出した」のではなくて、「林や野はらや鉄道線路やら」の屋外で、虹や月あかりから「もらつてきた」ということです。

童話の内容には、かなり非現実的な、空想的なこともたくさん含まれていますが、彼はそれを能動的に「考え出した」のではなくて、「どうしてもこんなことがあるやうでしかたないといふことを、わたくしはそのとほり書いたまで」だと主張しています。ここでは、「そのとほり」という言葉が最も特徴的だと思います。

彼にとってはこれらのお話は、ふと向こうから「現われた」ようなもので、その訪れは、まるで受動的な体験であったかのように説明されています。

屋外で、感じとったことを「そのとほり書いた」というのですから、これは絵を描く際に、外の景色を「写生」するということに似ていますよね。

それでは次に、竹崎さんが引用された作品リストから、今度は『春と修羅』の「序」を見てみます。これも彼が生前唯一刊行した詩集で、やはりその序文においては、自分がそれらの作品を書いた方法について述べています。

(前略)

これらは二十二箇月の

過去とかんずる方角から

紙と鑛質インクをつらね

(すべてわたくしと明滅し

みんなが同時に感ずるもの)

ここまでたもちつゞけられた

かげとひかりのひとくさりづつ

そのとほりの心象スケッチですこれらについて人や銀河や修羅や海膽は

宇宙塵をたべ、または空気や塩水を呼吸しながら

それぞれ新鮮な本体論もかんがへませうが

それらも畢竟こゝろのひとつの風物です

たゞたしかに記録されたこれらのけしきは

記録されたそのとほりのこのけしきで

それが虚無ならば虚無自身がこのとほりで

ある程度まではみんなに共通いたします

(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに

みんなのおのおののなかのすべてですから)

(後略)

さて、ここにも「そのとほりの心象スケッチ」という言葉が出てきます。やはり、「創り出した」とか「考え出した」のではなくて、「ありのままに書いた」ということを、彼は強調しています。「スケッチ」という言葉も、先ほど絵画に喩えて申し上げた「写生」ということに通じますね。

しかしここで賢治は、「心象スケッチ」と言っています。「心象」とは、「心の中で生起する現象」というような意味でしょうから、「外界」ではなく「内界」が、その描写の対象になっていることになります。そうすると、先ほどの『注文の多い料理店』の「序」において、彼がその作品を外界から、「虹や月あかりからもらつて」くると述べていたのとは、方法論がまるで正反対のようにも思えます。

しかし、その前後もあわせてもう一度読んでみると、その答えが浮かび上がってきます。

上で賢治が、「すべてわたくしと明滅し/みんなが同時に感ずるもの」という言葉で何を言おうとしているのか考えると、「みんなが同時に感ずる」というのですから、これは賢治ただ一人の「心の中で起こっている現象」にとどまらず、実は人々が共通に体験する出来事だというわけです。

「人々が共通に体験する」現象とは、ふつうに考えれば、これは個人の「内界」にあるのではなくて、みんなに見える「外界」に位置する事柄のはずです。

それでは、なぜ賢治がそういった「外界の現象」のことを、「心象」などと呼んだのでしょうか。その理由は、少し後の方に書かれているように、彼は「それらも畢竟こゝろの風物」だと見なしていたからです。

つまり、「外界=内界」であると賢治は感じていたのです。

人間の内界(心の中)には、五感によって知覚された外界の現象が再現されているわけでしょうから、この意味では、内界には外界と同じものが存在するとも言えます。

しかしふつう私たちは、外界と内界とは別物としてとらえます。その理由の一つは、内界には個人的に考えたり想像しただけの事柄や、様々な個人的感情があふれているのに、これらは外界に存在しているわけではないからです。

それなのに、なぜ賢治は「外界=内界」ととらえるのでしょうか。

その理由こそが、賢治独特の世界感覚に由来するところだと私は思います。彼にとっては、自分の心の「内界」と、自分の外に広がる「外界」との境界線が、他の多くの人が感じているよりも、あいまいなものだったのではないかと、私は想像するのです。

たとえば人が、そこにいるはずのない人の姿を目の前に見たり、しゃべるはずのない物の声を聴いたりしたとします。このような現象を「科学的」に解釈すれば、それは「幻覚」と呼ばれる体験であって、実際にはその人の「内界」に属する出来事が、あたかも「外界」で起こっているかのように誤って感じられたものだということになります。

賢治は実際にしばしば幻覚を体験していたようで、その描写は『春と修羅』に収録されている詩にもたくさん出てきます。そして賢治自身、科学者としての眼からは、それらを幻覚体験として自覚していた様子が見てとれます。

しかし一方、そのような(幻覚)体験をしている本人の率直な感覚からすると、いるはずのない人の姿も、しゃべるはずのない物の声も、本人の「内から」ではなくて「外から」やって来ていると感じられるのです。冷静な判断に従えばそんなことはありえないと思う反面、それでも実際に「外界」の現象として、ありありと体験されるのです。

この体験感覚を素直に敷衍していけば、「外界と内界の区別というのは、相対的なものにすぎない」とか、あるいは「本当は両者は一体となった現象である」という考えに行き着きます。古今東西に、そのように考える哲学もたくさんあります。

賢治にとっては、科学的な見方とは別に、このような世界観も「詩的真実」だったのだろうと、私は思います。

つまり賢治は、「外界=内界」ととらえる独特の感覚があったようで、そのような立場からすると、外の風景を「写生」することと、心象を「スケッチ」することとは、結局は同じ営みだということになります。すなわち、『注文の多い料理店』の「序」と『春と修羅』の「序」で述べていることは、対極的なようでいて、実は同じだったわけです。

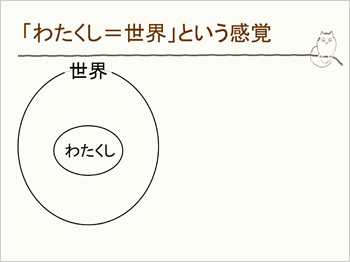

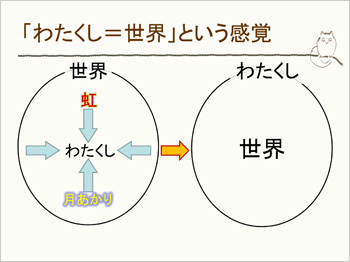

以上のような、「外界=内界」という彼独特の感覚を、ちょっと図にしてみました。

まず、<わたくし>と<世界>との関係としては、ふつうは誰しも下図のように感じるでしょう。

ここでは、<世界>の中に、一つの個体としての<わたくし>が含まれています。

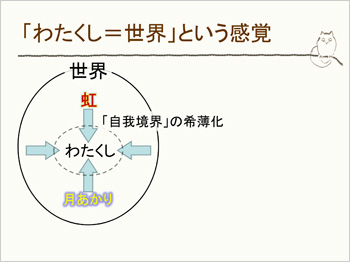

その<世界>の中で賢治は、「虹や月あかり」からお話を「もらつて」きます。それらの現象は、賢治にとっては「ほんたうにもう、どうしてもこんなことがあるやうでしかたない」ことなのですが、その外的な実在感があまりにも強い(あるやうでしかたない)ため、彼にとってはこれは「外界」の出来事なのか、「内界」の出来事なのか、区別はあいまいになってしまいます。

自分と、自分以外の存在(他者)との間の境界線、すなわち「自我境界」が、希薄になってくるのです。

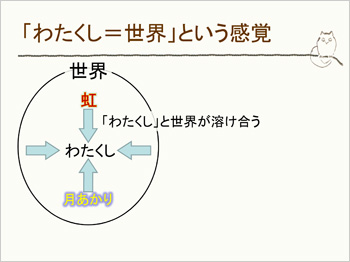

そして、いつしか<わたくし>と<世界>が、一つに溶け合っているような感覚にも至ります。

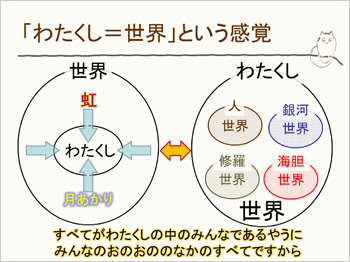

こうなってしまうと、もはや<世界>の中に<わたくし>がその一部分として所属しているのか、あるいは逆に、<わたくし>の中に<世界>があるのか、その区別も無意味になってきます。

そして右は、<わたくし>が、<世界>を包含している状況です。『春と修羅』の「序」において、世界におけるさまざまな現象のことを、「それらも畢竟こゝろのひとつの風物です」と述べた賢治の感じ方は、これに相当するものでしょう。ここでは世界は、わたくしの心における現象(=心象)なのです。

そして、<わたくし>が<世界>を包含しているのであれば、単に<わたくし>だけでなく、世界における他の存在も、それぞれが<世界>を包含しているはずだということになります。

『春と修羅』の「序」には、「人や銀河や修羅や海膽」が出てきますが、それぞれの中にも<世界>があるでしょう。

そして、上の『春と修羅』の「序」に出てきた、(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに/みんなのおのおののなかのすべてですから)という有名だけど何かわけのわからないフレーズの意味することは、まさにこういう有り様のことなのだろうと思います。

「<わたくし>の中のみんな」は、それぞれがまた<世界>を孕み、その中にはさらに「みんな」が含まれているという、無限の入れ子構造が存在するわけです。そしてすべては、究極のところで「一体」であるというのです。

4.作品に見る「自己」と「世界」の一体化

このように、外界と内界が実は一つのものであるとか、世界そのものとその中に含まれる(と感じられている)存在が複雑な入れ子構造になっているとかいうことは、実は昔から仏教の教学で説かれていた事柄でもあります。

たとえば「華厳経」には、帝釈天の宮殿には無数の宝珠の付いた巨大な網が掛けられていて、それぞれの宝珠の表面には、それ以外のすべての宝珠が映っている、そして映された個々の宝珠の表面には、またすべての宝珠が映っているという、無限に映し映される関係が描かれています。これは、賢治の作品「インドラの網」にも登場します。

「ごらん、そら、インドラの網を。」

私は空を見ました。いまはすっかり青ぞらに変ったその天頂から四方の青白い天末までいちめんはられたインドラのスペクトル製の網、その繊維は蜘蛛のより細く、その組織は菌糸より緻密に、透明清澄で黄金でまた青く幾億互に交錯し光って顫えて燃えました。

これはまさに、先ほどの(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに/みんなのおのおののなかのすべてですから)という感覚に通じるものです。

しかしそれでは、これまで述べたような、「外界=内界」とか、<わたくし>=<世界>という認識は、賢治が仏教を勉強することによって、後天的に身に付けたものなのでしょうか。私はこれに関しては、この世界観は彼がもともと生得的に持っていた感覚であって、仏教はそれをさらに裏付けしたかもしれないけれども、その本質は、賢治が仏教の理論に出会う以前から、彼の身に備わっていたものだと思うのです。

それが、理屈を越えた生得的な感覚に根ざしているだろうということは、彼の作品から見てとることができます。

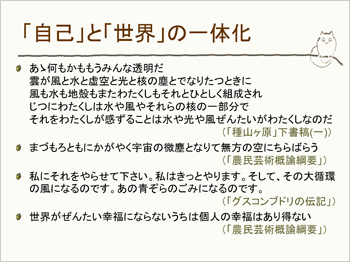

最初に挙げたのは、「春と修羅 第二集」に収められている「種山ヶ原」という作品の初期形の一節です。ここで賢治は、大好きな「種山ヶ原」という高原を散策しながら、まさに恍惚とした忘我の境地に至ります。そして、美しい高原の「水や光や風ぜんたいがわたくしなのだ」と謳うのです。

これこそ、<わたくし>=<世界>という理屈抜きの実感の、いかにも賢治らしい詩的表現だと思います。

二番目の「まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう」という言葉は、ともに活動しようとする仲間の青年たちに向けた、一種のスローガンとして「農民芸術概論綱要」に記されているものです。しかし、賢治はこれによって、いったい何を訴えたかったのでしょうか。

もちろん彼はここで、現実に自分の身体を「微塵」に粉砕せよと言っているわけではありません。これも賢治独特の「自他一体」の世界観をもとに、「さあみんな、私と一緒に、自らと宇宙全体とを一体化させよう」と呼びかけている言葉なのだと思います。「微塵となりて…ちらばらう」とは、上の「種山ヶ原」下書稿において、「わたくしは水や風やそれらの核の一部分で/それをわたくしが感ずることは水や光や風ぜんたいがわたくしなのだ」と記されていることと、結局は同じことを言っているのでしょう。

さて、その次の「グスコンブドリの伝記」は、有名な「グスコーブドリの伝記」の初期形ですが、ここで主人公のブドリは、比喩的な意味ではなしに、文字どおり自らを「青ぞらのごみ=宇宙の微塵」にしようとします。ブドリの行為に対する評価はさまざまにありえますが、最近ツイッターでにおいて、これは「世界への愛」の表現だろうという指摘をいただきました。

これはまさにそのとおりだと、私も思います。種山ヶ原において、賢治はその自然への愛ゆえに、自分と高原が一体であると感じたわけですし、「まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう」という言葉で表現されているのも、「宇宙に対する愛」にほかなりません。

最後に挙げた、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」というのも有名で、これはいかにも「宮澤賢治らしい」言葉として、しばしば引用されるものです。個人的な幸福など追求せずに、ひたすら「みんなのほんたうのさいはひ」のために身を削るような努力を続けた、彼の高邁な理想を表している言葉として解釈するのが一般的です。

ただ私が思うには、賢治にとってはこの言葉の真意は、何も倫理や道徳から考えて導き出したものではなくて、<わたくし>と<世界>が一体のものであるところから、自然に素朴に湧いてきたものではないでしょうか。「一体」である以上、<世界>と区別して<わたくし>だけの幸福というのは存在しえず、賢治のような人にとって幸福というものは、<世界がぜんたい>ともにそうであるほかには存在しえないのだと思います。

以上、<わたくし>と<世界>が一体となった賢治の感覚を、いくつかの作品から垣間見ました。次にそのような特性を、彼の生涯における他のエピソードから、見直してみます。

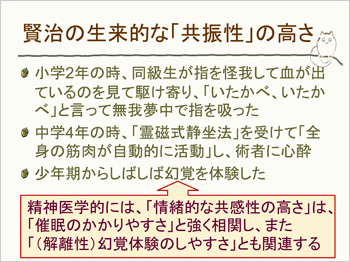

5.賢治の生来的な「共振性」の高さ

先ほどの竹崎さんの「私家版宮澤賢治幻想旅行記・抄」の中に、「怪我した友達の、血と泥にまみれた指を『いたかべ、いたかべ』と、夢中で吸っていたあの人」が登場しましたが、これは賢治が小学2年の頃の逸話です。友達の指から血が出ているのを見た賢治は、思わず駆け寄って、「痛いだろ、痛いだろ」と言いつつ流れる血を吸ってやったのだそうです。

これも、頭で考えてからの行動というよりも、思わずとっさに出たような感じで、彼の生来的な特性を表す例の一つだと思います。「他人の痛み」をまるでそのまま「自分の痛み」として感じてしまうところは、大人になってからの賢治にもしばしば見受けられます。先に、「自己と他者の間の境界線があいまいである」ということを彼の特徴として挙げましたが、これもそのような傾向の表れと言えます。

次に出てくる、「霊磁式静坐法」という何やら怪しげなものは、今で言う催眠術の一種だったのでしょう。「佐々木電眼」というこれまた怪しげな名前の人物が、中学校の近くに施術院を構えて実演をしていたようですが、何を思ったか賢治がそこへ行って「静坐法」の指導を受けてみたところ、「40分にして全身の筋肉の自動的活動を来し・・・」と父に書き送っています。

すっかり電眼氏に心酔した賢治は、その後何ヵ月も彼のもとへ通い、冬休みには花巻の自宅まで連れてきて家族にも「静坐法」を受けさせました。しかし冷静な現実家の父は、電眼氏が長時間にわたり汗を流して術をかけようとしても、平気で笑っているだけだったので、「遂に電眼はあきらめて、雑煮餅を十数杯平らげて、山猫博士のように退散したのであった」と宮澤清六氏は書いています(「十一月三日の手紙」)。

ちょっと微笑ましい、思春期の賢治の逸話です。

最後の「幻覚体験」のことはすでに上にも触れましたが、これも彼の学生時代からいろいろエピソードはありますし、作品にも数多く描かれています。精神医学的に見ると、たとえば「青森挽歌」で、《おいおい、あの顔いろは少し青かつたよ》などという声が聴こえてきて、半分は幻聴とわかりながらもその相手と「対話」をしてしまう場面など、まさに「解離性幻覚」と呼ばれる体験の記録そのもののようで、こういう経験がない人が想像して書いているとは思えません。これは文字どおり「そのとほりの心象スケッチ」だと思います。

さて、直接は関係のなさそうな三つのエピソードを並べましたが、この三種類の体験は、実際に強く関連していることが、医学的な観察からわかっています。

誰しも、大切な人の痛みであればまるで自分の痛みのように感じることがあるでしょうし、時と場合によっては催眠にかかることもあるでしょう。また、入眠時や出眠時には、人の気配がしたり声が聴こえたように感じたり、幻覚に似た体験をすることもあります。すなわち、共感性や催眠の感受性や幻覚体験の可能性は、誰でも少しは持っている傾向なのです。ただ、それが人によって、低い人から高い人まで、個人差があるのです。

そして、この三つの傾向は互いに「相関している」=つまりこのうち一つの傾向が高い人は、あとの二つもだいたい高くなっていることが統計的に確認されています。

その傾向を単純化して言えば、「自己と他者の間の境界が薄く、周囲からの影響に敏感で、自分の心における『表象』と外的な『知覚』の区別もあいまいになりやすい」ということになります。このような傾向が強い人ほど、遠くの人の苦しみもまるで自分の苦しみのように体験してしまい、人からの暗示に影響されやすく、他の人が感じられないものを感じてしまうのです。

私は、宮澤賢治という人の作品や生涯の逸話は、彼がそのような傾向性の非常に高い人だったことを示していると考えます。

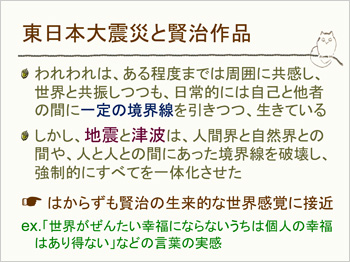

5.東日本大震災と賢治作品

昨年の震災を契機に、宮澤賢治の作品がふたたび注目を集めるようになりました。「雨ニモマケズ」は、国内外のさまざまな場所で朗読されています。

その理由の一端は、彼が東北岩手の出身だったことにあり、また彼の生年と没年にやはり三陸地方を記録的な大津波が襲っていたという偶然にもよっているでしょう。しかし私は、彼の作品が震災後の状況で人々の拠りどころとなっているのは、このような外的な要因によるだけでなく、彼の作品やその人となりの、特徴的な性質によるのではないかと考えています。

それは、これまで述べてきたように、宮澤賢治という人が、自己と他者、あるいは自己と世界の間に境界線を引かず、一体のものとしてとらえ、それを作品にしていたからだと思うのです。

ふだん私たちは、ある程度は他人にも共感しつつ生き、また自然との一体感を体験することもあります。

しかし、文明というものは、人間が自らを自然と区別し、人間の生活空間を自分たちに都合よく整備していくことから始まりました。雨風や寒さから暮らしを守るために、屋根や壁で外界から仕切られた「家」というものを作り、集落を海や川の水から守るために、堤防を築いてきたのです。

あるいは、近代的な個人は、しっかりとした自我を確立し、周囲の雰囲気や感情に流されずに自分の頭で考えて判断するべきものとされています。また、現代の生活においては、個人のプライバシーは互いに尊重しなければならず、人と人、家と家の間には、一定の心理的距離を保たなければなりません。

しかし、先の東日本大震災とそれに伴う大津波は、このようにして人間が築いてきたさまざまな「境界」を、一挙に破壊してしまったのです。

「家」は崩れて屋外と屋内の境はなくなり、津波は防潮堤を突破して、海と町の区別も消滅してしまいました。

家も財産も流されてしまった人々は、お金持ちだった人もそうでなかった人も、一緒に大きな避難所に集まって、一体となった生活を始めました。

さらに付け加えるならば、原子力発電所の事故によって、放射能を外界から隔離するための原子炉格納容器も損傷し、放射性物質にとっての「内」と「外」の区別までもが、一部で失われました。

ここに図らずも現出した世界は、あたかも宮澤賢治の感性がとらえたもののように、すべての人々や、人間と自然が、混然と溶け合い一体となっている状況だったのです。

それは、直接被災した人々にとってそうであっただけでなく、私のように離れた土地からテレビなどの映像でそれを体験した人にとっても、ある程度まではそうでした。3月11日の夕方から、すべてのチャンネルがCMもはさまずに延々と流し続けた映像は、日本中のほとんどの人によって同時的に共有されていたでしょう。そこには、被災地と遠隔地の間の境さえ越えさせる、目に見えない力が働いていました。そして、たとえふだんは自分や家族の生活で精一杯という人でも、見知らぬ被災者が大切な人を喪って嘆き悲しむ様子を見ると、思わず我が事のように胸が痛み、心が大きく揺れ動くのを感じたのではないでしょうか。

恥ずかしながら私は3月11日の夜に茫然とテレビを見つつ、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」と賢治が言った心境は、まさにこういうものだったのかと思い至りました。自分が何事もなく暖かい部屋の中でテレビを見ていることが、現地の人々に対してまるで申し訳ないように感じ、被害に遭った方々全員が救われないかぎりは、自分の心も救われないというような、一方的な思いを禁じ得ませんでした。

おそらくこれに似た感覚は、少なくとも震災後の数日間、日本中かなりの人が体験したことだったのではないでしょうか。そしてこのような苦しい感覚こそ、賢治のような人はふだんからいつも味わっているものだったのだと思います。大震災は多くの人に、「賢治的」に世界を体験させたのです。

そしてこれが、大震災を契機に賢治の作品が多くの人の共感を集めた、本当の理由なのだと私は思います。人々は知らず知らずに、彼のさまざまな作品の中に、自分を今とらえている感覚の表現を見てとったのではないでしょうか。

これが、今日ここで私がお話したかったことのポイントです。

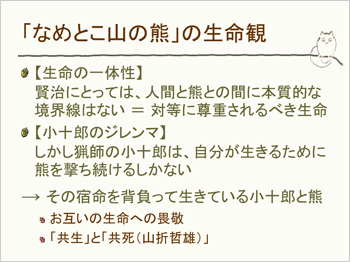

6.「なめとこ山の熊」の生命観

さて、これからの第三部では、竹崎利信さんと友枝良平さんが「かたり」と揚琴の音楽によって、賢治の「なめとこ山の熊」を上演して下さいます。

この「なめとこ山の熊」というお話は、生き物の「命」というものについて、賢治がその思いを表現した作品とも言えます。震災の後、あらためて命の尊さを身にしみて感じている私たちに、それは何かを教えてくれるかもしれません。

また、ふだんは自然の力をコントロールして生活しているつもりになっている私たちに、地震と津波の力は、人間は自然の中のちっぽけな一部にすぎないことを思い起こさせてくれました。このお話に出てくる猟師の小十郎はまさにそのように自然の一部として熊と対等に生きています。そして対等に死にます。中ほどに出てくる「荒物屋の旦那」は、熊にも出会わない安全な(と思っている)場所でぬくぬくと暮らしていて、自然に対して思い上がっている平素の人間を象徴しているようにも思えたりします。

ここでも、賢治が描く世界の根底にあるのは、これまで述べてきたような、人間と自然とが「一体である」という、彼らしい感覚です。

多くの人は、人間の命と熊の命を比べると、無条件に前者の方が優先されるべきだと考えるでしょう。それは常識的なことです。賢治ももちろん一方ではそういう認識を持ちながらも、熊にも人にも同等に感情移入してしまう彼の感覚は、通常の「人間中心主義」の世界観に飽き足りませんでした。

そこで描き出されたのが、熊と人間とがお互いの命への畏敬を抱きつつ、ともに生き、ともに死ぬという世界です。

それは、「人間的」な視点から見れば、「自然の過酷さ」を表現しているようにも思えます。また同時にこのお話は、高い山の頂で月に照らされている氷のように、その厳しさゆえの美しさも備えていると感じられます。

それでは、私の話はここまでです。休憩をはさんで、第三部の「なめとこ山の熊」をどうかお楽しみ下さい。

ちなみに上の写真は、今回のチラシにも使ったものですが、私が数年前に花巻の西の山奥の、「なめとこ山」が見える場所に行った時に撮ってきたものです。賢治が、「なめとこ山は一年のうち大ていの日はつめたい霧か雲かを吸ったり吐いたりしてゐる」と描写したように、山の姿は霧の向こうにうっすらと隠れています。

ご静聴ありがとうございました。

竹崎

やっとゆっくり、読ませていただきました。

3月4日のあの時あの客席に座って、実際に聞かせていただいたような気持ちで拝読しました。

「私家版宮澤賢治幻想旅行記・抄」は、ほとんど若い頃の思い入れだけでひとつの作品にまとめたようなものですが、ご講演の内容をたどりながら、20年前のあの時、あの空っぽの頭で一所懸命考えた台本完成までのいく日かのことが、目の前によみがえってきたような錯覚をおぼえます。

そして、ひとつ終われば、またスタートに戻ってひとつひとつ積みあげていくのが自分の仕事なのかな、と、ふと思いました。

今後も、作品ごとに公演ごとに生まれ変わって、また次の自分を、浜垣さんやあの日のお客さまに見ていただけるように、一所懸命がんばろうと思います。

とりとめのない感想で申し訳ありませんが、ほんとうにありがとうございました。

雨三郎

お久しぶりです。今回のイベントを含め、遠く京都にありながらお忙しい中、震災支援の活動を継続しておられる姿勢に、東北の人間として深く感謝と敬意を表したいと思います。

今回のブログ、深い共感とともに拝読いたしました。非常に高揚した精神的、身体的状態においては、世界と自己との一体感を味わうというような経験を持つ人は少なくないかも知れません。しかし宮沢賢治においてはこうした一体感の境地に達することがさほど例外的なものでも特別なものでもなくてむしろ常態的なものであること、この境地が賢治の思考や表現や生き方に非常に重要な意味を持ち、広汎な影響を及ぼしているということは、まさにhamagakiさんが述べておられる通りだと思いました。

かつて当方が賢治における一体感の境地を鮮やかに感じ取ることができたのは、「花巻農学校精神歌」第二番においてでした。

「日ハ君臨シキュウリュウニ/ミナギリワタス青ビカリ/ヒカリノアセヲ感ズレバ/気圏ノキワミ隅モナシ」

いうまでもなく「精神歌」の詩はどれも独自の魅力と味わいを持った素晴らしいものですが、この二番は農業労働における高揚の境地が宇宙との一体感となって表現されていて、とりわけ賢治らしい詩ではないかと思っています。

最後に、ご専門の分野に関して、少々疑問を提起させて下さい。こうした自己と世界との一体感の境地に一瞬にして到達し、その境地をまざまざと全身で体験し、生きることはやはり常人が簡単になしうることではないように思います。当方は「天才」という言葉には違和感があって、賢治に関してもこの言葉を使うことに抵抗感があるのですが、こうしたきわめて特徴的で例外的な精神的飛躍には、例えばクレッチマーの分類におけるような類型的な精神的気質が関係しているというようなことがあるのでしょうか?例えば、冷静、かつ論理的、分析的に思考するタイプの人(今はどう表現されているか分かりませんが、かつて「分裂気質」と表現されていた人)には、こうした一体化の境地はやや疎遠なような気がするものですから。

hamagaki

>竹崎さま

重ねがさね、本当にありがとうございました。

それにしても、この「私家版宮澤賢治幻想旅行記・抄」を20代の頃に作られたというのはすごいことですよね。賢治という巨きな存在に、何か一つのスジを通してその全体像を見ようという気迫が、伝わってきます。20代の頃の私などは、考えることもできなかったことですが、そこにはやはり「若い力」の横溢を感じます。

これが、「抄」という名前のついたバージョンであって、その元には「抄」の付かない「私家版宮澤賢治幻想旅行記」の「本体」が存在するのだとすれば、さらに壮大ですごいですよね・・・。

>雨三郎さま

お読みいただきましてありがとうございます。

「精神歌」の二番というのは、まさにそのような高揚感にあふれていますね。

この「精神歌」の作成時期も含め、農学校に勤務を始めて最初の春から夏(1922年前半)というのは、賢治の精神もとても充実し、それこそ公私ともに「ミナギリワタス青ビカリ」という雰囲気を感じる時期です。「イーハトーボ農学校の春」という小品もそうですが、書いたものにも「太陽礼賛」の精神が満ち満ちているような・・・。

しかし、逆にその後には彼の心にどんよりと雲が垂れ込めてしまう時期も訪れます。トシが亡くなった後の半年間には、『春と修羅』に収められている詩作品は一つもありません。

ということで最後のご質問に関しては、クレッチマーの分類に当てはめるとすれば、賢治は「分裂気質」ではなく「循環気質」に該当するように思います。賢治の生涯に、「(軽)躁」と「うつ」の二極の気分の波があるとした、福島章氏の指摘は、基本的にそのとおりだと思いますし、上の議論との関連で言えば、周囲の人への「同調性」が高いところも、循環気質的と言えるでしょう。

興味深いご示唆をありがとうございました。

シュウ

hamagakiさんはじめまして。

宮沢賢治の詩について書かれているサイトを巡っているうちに、こちらに出会いました。

とても興味深く記事を読ませていただきました。

特に、東日本大震災が起こった時、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉を本当にわかったように思ったという部分にとても共感しました。

わたしも、頭では『彼の言いたいことはわかる。道徳的な意味でも・・・』と言葉の上では理解していたつもりでしたが、震災が起こり実際に自分の感情として体験した時に『賢治さんの言いたかったことが、本当にわかったように感じ』ました。

hamagakiさんの書かれているように、賢治さんがそういった感受性を人よりも強く・常に持っていたとすると、日常を生きていきにくかったのでは・・・と思えてなりません。

もちろん、美しいものや幸福感なども人並み以上に感じられるのでしょうから悪い面ばかりではないとは思いますが。

はじめてなのに、長文になってしまいすみません;;

こちらの記事を読んで、そういう見かたもあったのかと改めて読み返したくなりました。

どうもありがとうございました、失礼します^^

hamagaki

シュウ様、コメントをありがとうございます。

私にもまさにご指摘のとおりの思いです。

賢治の遺した言葉の一部には、「正しく立派なことだけれども、凡人の日常生活にあてはめるにはちょっとしんどいなあ」というようなものがあって、それを説教臭いと感じる人があるのも、無理からぬことという気がします。

しかし、大震災のような「非日常」においてやっと、私のような者にも否応なくその真の意味が実感されたわけです。

それにしても、つねにこういう感覚を持って生きつづけるのは、確かに大変なことですよね。

「青森挽歌」の中に、「感ずることのあまり新鮮にすぎるとき/それをがいねん化することは/きちがひにならないための/生物体の一つの自衛作用だけれども・・・」という一節がありますが、これもそのあたりのことに関係しているのでしょう。

貴ブログも、少し拝読させていただきました。

「イーハトーブ・ガーデン」は私も大好きです(^_^;)

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

雲

こんばんは。

hamagaki先生、お久しぶりです。

昨年中は、お世話に、なりました。

本年も、よろしく、お願いします。

昨年、秋にも、同じ、コメントを、してから、更年期症状で、ご無沙汰しておりました。

大殺界も、抜け、後、半年、ちょっとで、治ることを、願っております。

ホームページが、更新されて、新しくなり、こちらへ来るのに、検索しました。

こちらは、変わってなくて、安心しました。

興味深い、お話を、ありがとうございました。

ますむら先生の作品は、あまり、読んだことがなく、『銀河鉄道の夜』しか、読んでない気がします。

『グスコーブドリの伝記』も、いつだったか、30歳を過ぎた頃に、読みましたので、印象的なところしか、わかりませんでした。

すみません。

4月1日のところに、コメントすべきでしょうが、こちらへ、いっぺんに、致します。

すみません。

失礼致します。

hamagaki

雲さま、こんばんは。

書き込みをいただきましてありがとうございます。

去年から大変なことが続いていますが、雲さまのご健康も回復されることを、お祈り申し上げます。

このサイトは、私としてできるかぎり、変わらずに続けていきたいと思っています。いや、でも「変わらず」では進歩がありませんね。

少しずつでも成長していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。

匿名

分かります

hamagaki

ありがとうございます。