上の動画は、昨年11月のNHK岩手NEWS WEBより、子供たちによる楽しい収穫風景ですが、賢治がこの畑で白菜を栽培していた際には、悲しい出来事もあったようです。

下記「〔盗まれた白菜の根へ〕」(「春と修羅 第三集」)に、その体験が描かれています。

七四三

一九二六、一〇、一三、

盗まれた白菜の根へ

一つに一つ萓穂を挿して

それが日本主義なのか

水いろをして

エンタシスある柱の列の

その残された推古時代の礎に

一つに一つ萓穂が立てば盗人 がここを通るたび

初冬の風になびき日にひかって

たしかにそれを嘲弄する

さうしてそれが日本思想弥 栄主義の勝利なのか

賢治がこの畑で育てていた白菜は立派に成長し、その見事に膨らんだ形状を彼はギリシア神殿の柱の

作品番号「七四一」の「白菜畑」は、この少し前の作品と思われますが、その際には「どうもこゝへ野菜をつくっては/盗られるだらうとみんなで云った/けれども誰も盗まない」と誇らしげに言っていたのに、その賢治の希望を踏みにじって、誰かが盗んで行ったのでした。

ただここで、無残に切り取られた根株を目にした賢治は、不思議な行動に出ます。「盗まれた白菜の根へ/一つに一つ萓穂を挿し」ておいたのです。

これは窃盗の被害ですから、本来なら警察に届けて捜査を依頼してもよいはずですし、他にも誰かに相談するとか、自分で怪しい奴の目星を付けて調べるとか、あるいはただ何かに怒りをぶつけるとか、いろいろな行動が可能だったはずですが、賢治はこういった表に出すようなことはせずに、ただ飄々と、萱穂を挿しただけだったのです。

そうしておけば、「

この作品の下書稿(二)から下書稿(四)では、この行動は「東洋思想の勝利」あるいは「自然思想の勝利」として、肯定的に位置づけられていたのに対して、上のように定稿では、「さうしてそれが日本思想/

各段階の草稿が記されている用紙は、下書稿(二)と下書稿(三)は黄罫26系、下書稿(四)は黄罫22系、定稿は定稿用紙で、それぞれの使用時期は杉浦静さんの推定によれば昭和6年秋頃、昭和6年前後、昭和8年夏頃ということですので(杉浦静『宮沢賢治 明滅する春と修羅』p.245)、賢治は1931年(昭和6年)頃までは、窃盗被害に対して自分がとった行動を、東洋的な静かな抗議の表現として、何とか肯定的に考え(ようとし)ていたものの、1933年(昭和8年)になると、かなり否定的な思いを抱くようになったと、解釈することができます。

そしてこれは、自分の行動に対する評価の変化であるとともに、彼がその行動の背景に想定している、「東洋思想」=「日本思想」=「

ところで、この「

※

原子朗著『定本 宮澤賢治語彙辞典』には、「弥栄主義」の説明として、次のように書かれています。

弥栄主義 いやさかしゅぎ【文】日本主義の流れをくみ、漢語の「万歳」に代えて和語の「

弥栄 」(いよいよ栄える)を採用するといった行動をとるもの。賢治も勤めた1926(大正15)年の岩手国民高等学校にも、天皇の弥栄三唱や禊 等の形で取り入れられ、1931(昭和6)年着任した県知事石黒英彦らは多くの青少年訓練施設等で実践を図った。当時弥栄主義は皇化教育の強まりとともに全国的に広まり第二次大戦中まで生き残っていた。詩「〔盗まれた白菜の根へ〕」に「盗まれた白菜の根へ/一つに一つ萓穂を挿して/それが日本主義なのか/(中略)/さうしてそれが日本思想/弥 栄主義の勝利なのか」と痛烈な批判がある。

最後の「痛烈な批判」ということに関しては、賢治はたしかに最後の定稿では、弥栄主義に対して反語的に批判していると取れるのですが、先に見たようにそれ以前の草稿では、これら「日本思想」に対して、逆に肯定的に捉えているように見えるところが、複雑なのです。

いずれにせよ、賢治がこの「弥栄主義」に接したのは、1926年に岩手国民高等学校の講師を務めた時のようですので、以下ではこの「国民高等学校」という運動について、見ていきます。

宇野豪「近代日本における国民高等学校運動の系譜(四)」や、武田清子「加藤完治の農民教育思想―国民高等学校運動と満州開拓団―」によれば、1925年に農林省農務局長となった石黒忠篤は、農政学者としての柳田国男とも交流しつつ、日本の農業政策を次々と企画していましたが、デンマークの

その初代校長に迎えたのが、那須皓の親友でもあり、それまでは山形県自治講習所の所長をしていた、加藤完治でした。

加藤完治(右写真はWikimedia Commonsより)は、苦学して東京帝大農学部を卒業し、当初は内務省や帝国農会の嘱託となりましたが、役人という立場では国民の中に入っていけないと感じて思想的煩悶の末、29歳の時に役所を辞めて農民となる決心をしました。(ここまでは、ひと頃の賢治とも似ています。)

加藤完治(右写真はWikimedia Commonsより)は、苦学して東京帝大農学部を卒業し、当初は内務省や帝国農会の嘱託となりましたが、役人という立場では国民の中に入っていけないと感じて思想的煩悶の末、29歳の時に役所を辞めて農民となる決心をしました。(ここまでは、ひと頃の賢治とも似ています。)

しかし加藤は、自分が農耕を行う土地を(賢治のように)所有しているわけではなかったので、まずは愛知県安城農学校の教員という肩書きで、学校の持つ原野を開墾する生活を始めたのです。

思想的には、学生時代にキリスト教に入信して熱心に信仰していたものの、トルストイなども読みつつ苦悩したこの時期に、たまたま筧克彦による古神道の講義を聴いて強い感銘を受け、以後は皇国主義的な農本主義の立場をとるようになります。(ここが、仏教を篤く信仰していた賢治とは違うところです。)

1915年、山形県地方課長だった藤井武は、やはりデンマークの

加藤はこの自治講習所を、「農民の道場」と位置づけました。

加藤はこの自治講習所を、「農民の道場」と位置づけました。

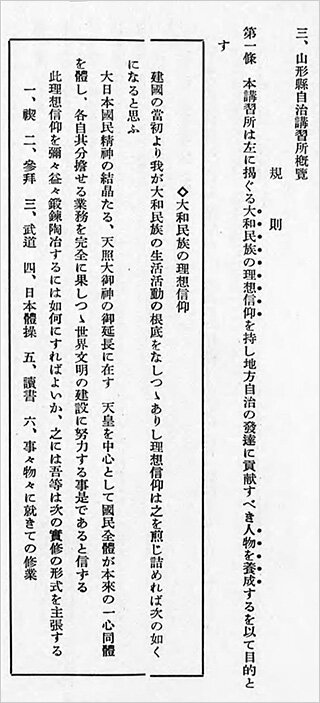

右の画像は、『農村に於ける特色ある教育機関』(1933)より、山形県自治講習所の「規則 第一条」ですが、ご覧のようにこの「農民道場」の思想の根本は、「

そして、その「理想信仰を弥々益々鍛錬陶冶する」ための「実修の形式」として、「一、禊 二、参拝 三、武道 四、日本体操 五、読書 六、事々物々に就きての修行」を繰り返すことが重要とされ、実習生は毎日これを行っていたのです。通常の意味での「学校的な学習」は、この中の「六」であり、他は全体として精神主義的で身体修練的な修行が前面に出ているのが、特徴と言えるでしょう。

上の「四、日本体操」については、また後で触れます。

この山形県自治講習所同窓会の機関誌は『弥栄』と名づけられており、加藤完治の皇国主義的農本思想が「弥栄主義」と呼ばれるようになったのは、この誌名に由来すると思われます。

そもそも「弥栄」という言葉は、古神道家の筧克彦が、「

さて、その『弥栄』創刊号(1922)において加藤は、次のように宣言しています。

弥栄

弥栄。

いーやさかー。

十分丹田に力をこめ、無我となつて、この弥栄を三唱する時、われら青年が相集り、われらの祖先を透して顕はれたる、尊き大和魂を祀れる神社の拝殿に面して、天空に向つて、無限に生長しつつある老杉を仰ぎながら、わが スメラミコト の弥栄を三唱する時、わが魂は茲に清く禊せられて、みづから大和民族本来の面目を発揮せざればやまざらんとする熱血の旺溢するを感ずる。

この意気ごみ、この感じ、これを以てわれらはすべての困苦と戦はねばならぬ。

また、加藤がこのような皇国主義的な思想を、具体的にどのように農業に反映させようとしていたのかということについては、たとえば下記の「麦つくり」という文章が、その一端を示しています。

加藤所長と生徒たちは、山形県中部の大高根地区の荒地を開墾し、麦作を試みていましたが、何年も続けて失敗してしまいます。そしてこれらの失敗を受けて、加藤は次のように記します。

これらの失敗は、もちろん決して無意味の失敗ではない。また一面からみれば、普通の農民にとつては、やむをえざる失敗であるかも知れない。しかし、失敗は失敗である。何というても、陛下に対し奉り申訳がない。また、麦そのものに対しても誠に相済まぬ感じがする。無心の麦は、老農の手によつて、よくその本来の力を発揮したいと考へてをつたであらう。かれは一丈余の大雪にも消えず、雪解けの水にも堪へ、その幼き葉先きが白くなるまで、寒風に吹きさらされて、なほ、いかにもして、その本来の面目を発揮せんと努力奮闘してをる有様は、実に 雄々しい。われわれは、この雄々しき麦から却つて皇国精神を教へられる。その麦に対し、僕らの無知無力が、つひに、その麦の、本来の面目を発揮せしめることが出来なかつたのである。まことに申訳がない。

かういふ失敗は、数限りなくある。みな僕らの無知、殊に、長たる僕の無知が唯一の原因である。かくのごとく僕らは、純忠の精神を発揮せんものと努力してをるにもかかはらず、失敗に失敗を重ね、不忠のかぎりを尽してをる。まことに相済まぬ。そこで僕は蔭ながら、陛下に対し奉り、自己の無知より招いたすべての失敗を謹んで御詫びしつつ、また、愛らしき麦その他の作物の貴き犠牲に心より感謝しつつ、大愛仁慈の大御心と、勇敢なる麦の精霊に励まされて、ますます、この荒蕪地を美化せんもの努力してをる次第である。(『弥栄』第4号, 1922)

すなわち、つねに天皇に感謝し、また自然に感謝しつつ、もしも失敗があれば謙虚に己れの無知無力を反省し、天皇と作物にお詫びをしつつ、さらに努力を重ねる、というのが加藤のやり方のようです。

加藤のこのような、自己と他者や自然に対するスタンス(これが「弥栄主義」の重要部分なのでしょう)については、後でもう一度、賢治との関連で考えてみます。

※

さて、岩手国民高等学校における賢治の様子について、ともに講師をしていた堀籠文之進は、次のように回想しています。

この学校は、朝早く起きて、まず駆け足からはじまります。昼は授業して夜は座談会というので、のちに出た加藤完治の「内原訓練所」のやりかたのはじまりで「みそぎ」とか駆け足とか「ヤマトバタラキ」とか、わたしには、つらい行事でしたから、ときにはすっぽかしましたが、宮沢さんは、一度もかかさずにやっておりました。上着をぬいで気合をかけながらやっている宮沢さんは、頑健そのもので、駆け足なども、おしまいまで落伍しませんから、生徒たちも感銘しておりました。宮沢さんは持ち時間が多くて、芸術概論を講義しておりました。(森荘已池『宮沢賢治の肖像』p.107)

上にでてくる「ヤマトバタラキ」というのは、加藤完治の師である筧克彦が考案した体操の一種で、やはり和語にこだわって「

筧は、著書『日本体操 増補版』の冒頭で、次のように解説しています。

「皇国精神即ち皇国の根柢万邦の精華たる神随らの精神」を養ふことを特殊の簡単なる体操として行ふものが「

日本体操 」(又皇国運動と書く)である。「やまとばたらき」とは皇国精神を振ひ起す動作 の義にして、即ち心身を清むる禊祓の動作 である。

その体操は、正式に通して行うと10分ほどを要するということで、16の部分から構成されています。一つ一つの動作には、たとえば「一 立て」では「天地並に一心同体を表現する我として己の分担に安立す」、「六 いざ進め」では「豊葦原瑞穂の国即ち現国の人人の総てと手を引き、永遠に高天原なる天照大御神様を目指し進むとして、自然に手を振り乍ら、高く足踏を為す」などというように、身体の動作が一々皇国思想と関連づけられています。「十一」からは古事記の中の詔を唱和し、最後の「十六」で「弥栄」を三唱し、二拍手一拝して終わります。

下図は、中房敏朗「1920年代から1930年代における「日本体操」の展開過程について:国民高等学校の創始から満州開拓移民の展開に至る過程に着目して」(体育学研究61(1), 319-338, 2016)という論文に掲載されている、日本体操の動作図です。(クリックすると、拡大画像が表示されます。)

この体操は、国民高等学校の日課にも取り入れられて全国で実施されましたので、一時はかなり普及したようで、大正天皇の皇后も毎日熱心に行っていたそうです。皇国思想という非常に強い精神性が込められた体操ですが、ただ中房氏による上掲論文によれば、当時の教師にとっては正直言うと、「チトおかしい様な、其実恥ずかしい様な」動作であり、「狂気とも不真面目ともつかぬ」とさえ評されたということです。

こういう体操を、賢治は毎朝「一度もかかさずに」、「上着をぬいで気合をかけながら」熱心にやっていたというのですから、頭が下がる感じです。

※

ということで、上記のような皇国思想や身体鍛錬に基づいた「弥栄主義」は、加藤完治の影響力もあって、昭和初期から戦前~戦中期に「農の思想」として、かなり広まっていったようです。

たとえば、清水及衛著『農家経営の実際』(1933)では、「農家経営の五要綱」の第一に、各農民の「人生観の確立」を挙げ、大和魂を持った日本人として、「正しく生きること」を強調します。

正しく生きるといふことは言換へれば親が親らしく、子が子らしく、兄弟が兄弟らしく、夫婦が夫婦らしく、隣人が隣人らしく生きるといふことである。それが吾々人間としての道である。殊に吾々民族の特長としてはこれを完成して行く上に於て一家は一つの集団であり、一つの社会である。縦の関係から見ても横の関係から見てもこれが互に助け合つて行かなければ共存同栄は決して出来るものではない。吾々民族の理想は弥栄主義だと言つて居る。弥栄とは追進といふことでせう。追々進むといふことは言換へれば末広といふことである。(『農家経営の実際』p.7, 強調は引用者)

また、加藤完治は朝鮮への農家の植民も精力的に推進していましたが、山形県から朝鮮に移った農民が作った「山形村」においては、やはり「弥栄主義」が掲げられていました。

山形村は加藤完治先生の精神的訓練上弥栄主義に基き最も敬神に重きを置き村の集会所にも天照大神を祀り村民の出入には必らず先づ礼拝せしむる良風が行はれて居るのである。是等も満洲国大移民の場合必ず実行せねばならぬ要綱である。(『朝鮮公論』21(1)(238);1月號p.129, 強調は引用者)

「ますます栄える」という弥栄主義思想は、当時の日本の東アジアに対する拡張主義的志向とも相まって、地方農民による海外植民を支えていったのです。

このような弥栄主義の思想を、賢治がどこまで受け入れていたかはわかりませんが、少なくとも岩手国民高等学校に講師として参加する立場からは、「

それでも冒頭で見たように、白菜を盗まれるという理不尽な目に遭った際に賢治は、少なくとも当初は誰か他者を責めるのではなく、努めて淡々と受けとめ、優しい自然に感謝します。「〔盗まれた白菜の根へ〕下書稿(二)」には、次のように書かれていました。

七四三 白菜畑

一九二六、一〇、一三、

ここの柱のならびから膨らみ ある水いろを

誰か二っつはづして行った

つめたい風が吹いて吹いて

わたくしの耳もとで鳴るけれども

河はつやつや光ってすべって

はやくも弱いわたくしは

風が永久の観点から

じつにほのかにわらひながら

わたくしをなぐさめてゐると考へ

ひたひに接吻して

気持ちを直せとさう云へば

きらゝかにわらってさうもすると

じぶんでじぶんを迎へやうとするけれども

そんならまっすぐに強く進めと云って

かういふふうにその人をさせた

社会の組織や人の不徳を憎んで見ても

結局やっぱり畑を掘ってゐるより仕方ない

そこで断じてわたしの風よ

つめたい接吻をわたしに与へ

川よかゞやくおまへの針で

おれの不快を運んで行けだ

はっは 馬鹿野郎

それでおれは

この残された推古時代の礎に

萱穂を二つ飾って置かう

それが当分

東洋思想の勝利でもある

ここでは賢治は、「社会の組織や人の不徳」を憎むのではなく、自然の「つめたい風」が額に接吻して慰めてくれ、川が不快を運んでいってくれることに感謝しています。ここには「天皇」は出てこないものの、他者は責めずに自然に感謝する、加藤完治の弥栄主義に通ずるものがあります。

※

実は、賢治がこれと同じような思想について書いている作品が、他にもあります。

それは「〔みんな食事もすんだらしく〕」の下書稿(三)です。

みんな食事もすんだらしく

また改めてごぼんごぼんとどらを叩いたり

樹にこだまさせて柏手をうったり

林のなかはにぎやかになった

(自然に従って自然に謝し

自らと闘って他に謝せといふ)

二里も遠くから黒くわだかまって見え

幾百年かをこの野原中の目標になったこの林

仰げばうす光る巻積雲に泛んで

そらを旅するこの杉の樹群

(自然と闘って自然に勝ち

自らを挺して非を撃てといふ)

施無畏の大士遠く去ってうつろな拝殿のうすくらがり

古くからの幡や丹群青で彩った和算の額の間に声あげて声あげて慟哭したい

鳥居はひるの郊野にひらく

これは、最後から2行目が作者によって削除されたことで、その前後の行の接続が失われ、不完全稿と判断されたために、全集の本文としては採用されていない草稿ですが、本文であるところの下書稿(二)よりも、時間的には後に位置する形態です。

この5~6行目に出てくる、(自然に従って自然に謝し/自らと闘って他に謝せといふ)という言葉が、東洋思想であり日本思想であり、加藤完治の弥栄主義に相当するものと思われます。「社会の組織や人の不徳を憎」むのではなく、加藤が「麦つくり」で書いたように、何よりとにかく自らの至らぬ点を反省し、自然や他者(加藤の場合は天皇)にはつねに感謝を捧げつづけるのです。

この思想は、盗まれた白菜の根へ萱穂を挿す行動につながります。

一方、この部分が東洋思想としての弥栄主義に対応するとすれば、11~12行目でこれと対になっている(自然と闘って自然に勝ち/自らを挺して非を撃てといふ)という言葉は、西洋思想を要約したものと言えるでしょう。

前段の「自然と闘って自然に勝ち」というのは、科学と技術によって人間の利益ために自然を制御しようとする志向性であり、肥料による土壌の改良や、「グスコーブドリの伝記」で夢見られたさらに壮大な計画に相当します。これは、科学者でもある賢治の一側面を、たしかに象徴する志向性なのです。

すると、後段の「自らを挺して非を撃て」というのは、どういう志向でしょうか。これは6行目の「自らと闘って他に謝せ」とは対照的で、何らかの問題があれば、己れの身を挺してでも相手と闘え、ということと思われます。たとえば賢治が支持していた労農党は、無産階級が自らの生活を改善するためには、様々な犠牲を払ってでも資本家階級と対決する必要があると考えていました。

すなわち、前段の科学技術も後段の社会変革理論も、いずれも西洋由来の思想を表現しているのだと思われます。

そして結局のところ賢治は、「自然に従って自然に謝し、自らと闘って他に謝せ」と、「自然と闘って自然に勝ち/自らを挺して非を撃て」という、これら東洋vs西洋の二つの対照的な命題の、どちらにも意義を感じつつ、しかしどちらも完全には肯定しきれないという葛藤を、抱えていたのではないかと思うのです。

「〔盗まれた白菜の根へ〕」の推敲過程における表現の変化からは、賢治のそのような悩みや迷いを感じるのですが、ここで彼にはまだあともう一つ、東洋の倫理に触れる作品があったことを思い出します。

先日「昭和初期東京の高架鉄道」という記事でも取り上げた「高架線」という詩には、次のような箇所がありました。

ひかりかゞやく青ぞらのした

労農党は解散される

……えゝとグリムの童話のなかで

狐のあだ名は何でしたかな……

……たしか レオポルドで……

……さう レオポルド

それがたくさん出て居りますな……

一千九百二十八年では

みんながこんな不況のなかにありながら

大へん元気に見えるのは

これはあるひはごく古くから戒められた

東洋風の倫理から

解き放たれたためでないかと思はれまする

ところがどうも

その結末がひどいのです。

不況の中にありながらも、東京が活気に満ちて元気なのは、自己抑制を求める「東洋風の倫理」から人々が解放されたおかげだというのです。また、この年行われた第1回普通選挙で、労農党が多くの票を獲得できたのも、多額の寄付をした賢治も含め、全国で「自らを挺して非を撃て」という献身的な政治運動が行われたからであり、そこにも「東洋風の倫理から解き放たれた」ことの恩恵がありました。

しかし、そんな明るい東京なのに、労農党は解散させられ、大都市の抱える疲弊も澱んで重く、何とも「結末がひどいのです」……。

仏教を含めた東洋思想と、西洋の自然科学や哲学・宗教など、洋の東西の思想を深く学んでいた賢治ですが、晩年になってもほんとうの「道」を求めて、苦悩を続けていたのだということを感じざるをえません。

コメント