「永訣の朝」「松の針」「無声慟哭」という有名な三部作は、この世のトシの「最後の朝」の情景を描いたものであり、もちろんまだこの時点では、トシは生きています。そして、この三作の次の作品である「風林」は、トシの死から半年あまりも経った後の出来事を記しています。

それでは、トシが臨終を迎えるまさにその場面の状況はどこに描かれているのかというと、それは「青森挽歌」の中に、賢治の回想として記録されているのです。

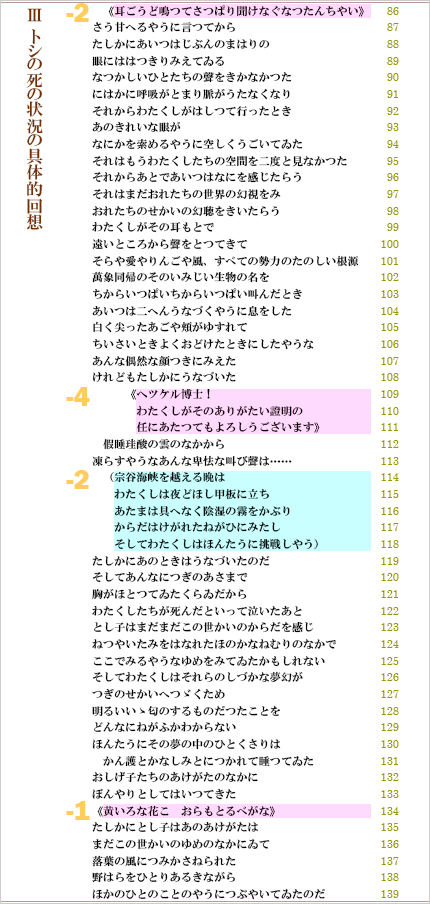

「青森挽歌」の前半のクライマックスにあたる本文の86行目から139行目で、私が以前に「「青森挽歌」の構造について(1)」という記事において、<III トシの死の状況の具体的回想>と呼んでいた部分です。

下に、その部分だけ抜粋して再掲します。

ところで今回、私がちょっと興味深いと感じ、考えてみたいのは、97行目・98行目の、次の言葉です。

それはまだおれたちの世界の幻視をみ

おれたちのせかいの幻聴をきいたらう

さてここで、「幻視」「幻聴」という言葉が使われているのは、いったいどういう意味なのでしょうか。

※

「幻視」という語の一般的な意味は、「実際にはないものが、あたかもあるように見えること」、「幻聴」の意味は、「実際には音がしていないのに、聞こえるように感じること」です。(いずれも三省堂『大辞林』より)

したがって、「青森挽歌」の上記の時点で、もしトシがまだかろうじて生きていて、周囲の様子がかすかにでも見えたり、聞こえたりしていたのであれば、それらは「実際にあるもの」の知覚ですから、「幻視」でも「幻聴」でもありません。どんなに弱々しいものであったとしても、それは正常な視覚や聴覚の残存です。

そして、もしもこの時点でトシが既に死んでいたのであれば、幻視・幻聴であろうと、正常な視覚・聴覚であろうと、もはや不可能なはずです。一般常識としては、死んだ人に周囲の事物が見えたり聞こえたりすることないと考えられていますが、仮にそういうことがあったとすれば、それは一種の超自然的現象であって、普通はそれを「幻視」「幻聴」とは呼びません。

というわけで、「それはまだおれたちの世界の幻視をみ/おれたちのせかいの幻聴をきいたらう」という言葉は、いったいどういう意味なのだろうかということが問題になるわけですが、私としてはこれは、「幻視」「幻聴」という言葉に、賢治が独自に込めた意味をもとにして理解すべきところだと考えます。

私の想定するその「賢治独自の意味」とは、「幻視」「幻聴」とは、「異空間」の現象が見えたり聞こえたりすることだ、というものです。

上に見たように、辞書的な意味では、これらは「実在しない事物の知覚」ということになるのですが、賢治にとっては、幻視・幻聴の対象は、ただ単に「実在しない」のではなく、「私たちのこの世界には実在しないが、異世界(異空間)には実在する」ことになるのです。

※

実際のところ、生前の賢治が「異世界」「異空間」の実在を信じ、この世界とは異なる世界の出来事を見たり聞いたりした(と自分で思っていた)というエピソードは、しばしば紹介されています。

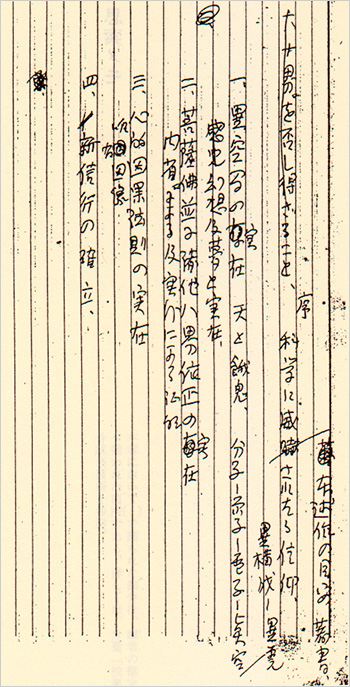

賢治が、「〔東の雲ははやくも蜜のいろに燃え〕」(下書稿(二))の草稿裏に書き残し、「思索メモ1」と呼ばれているものがあります。下に掲げたのは、『新校本全集』第十三巻の(下)に掲載されている、そのメモの写しです。

この中の、「一、」の部分を書き出すと、次のようになっています。

異構成―異単元

\

一、異空間の存実在 天と餓鬼、 分子―原子―電子―真空

感覚幻想及夢と実在、

ここには、「実在」する「異空間」の例として、「天と餓鬼」が挙げられており、「幻想及夢と実在」という部分は、われわれの世界へのこれらの「異空間」の存在の顕れは、「幻想」や「夢」という形をとる、という意味かと思われます。

賢治における「天」の世界の顕れとして、すぐに連想するのは、「小岩井農場」パート九の、次の箇所です。

(天の微光にさだめなく

うかべる石をわがふめば

おゝユリア しづくはいとど降りまさり

カシオペーアはめぐり行く)

ユリアがわたくしの左を行く

大きな紺いろの瞳をりんと張つて

ユリアがわたくしの左を行く

ペムペルがわたくしの右にゐる

・・・・・・はさつき横へ外れた

あのから松の列のとこから横へ外れた

《幻想が向ふから迫つてくるときは

もうにんげんの壊れるときだ》

わたくしははつきり眼をあいてあるいてゐるのだ

ユリア、ペムペル、わたくしの遠いともだちよ

わたくしはずゐぶんしばらくぶりで

きみたちの巨きなまつ白なすあしを見た

どんなにわたくしはきみたちの昔の足あとを

白堊系の頁岩の古い海岸にもとめただらう

《あんまりひどい幻想だ》

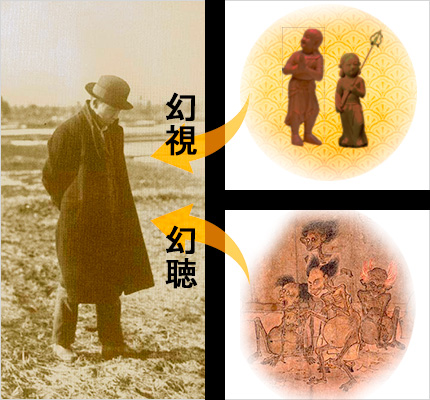

ここで賢治は、ユリア、ペムペルと呼ぶ二人の童子の姿を見ますが、その少し後では「どこの子どもらですかあの瓔珞をつけた子は」と触れられ、あるいはパート四には「緊那羅のこどもら」という言葉も見えることから、賢治はこの童子たちを「天」の存在と考えていたと推測されます。そして、自分がこのような異界の者を見ることについては、「幻想」と表現しています。

また、賢治にとっての「餓鬼」の世界の顕れとしては、白藤慈秀著『こぼれ話 宮沢賢治』(杜陵書院)の、「餓鬼との出合い」という章に、賢治が同僚教師の白藤氏に語った、次のような言葉が記されています。

田圃の畦道の一隅に大きな石塊が置かれてあるので不思議に思いました。畦の一隅に何故このような石が一つだけ置かれてあるかと疑い、この石には何んの文字も刻まれていないからその理由はわからない、何んの理由なしに自然に石塊一つだけある筈はない。これには何かの目じるしに置かれたに相違ないと考えた。その昔、この辺一帯が野原であったころ人畜類を埋葬したときの目じるしに置いたものに相違ない。また石の代りに松や杉を植えてある場所もある。こういうことを考えながらこの石塊の前に立って経を読み、跪座して瞑想にふけると、その石塊の下から微かな呻き声が聞えてくるのです。この声は仏教でいう餓鬼の声である。なお耳を澄ましていると、次第に凄じい声に変ってきました。それは食物の争奪の叫びごえであったと語った。

この賢治の話に対して、白藤慈秀氏は、「「ガキ」の世界というのは私どもの感覚によって、とらえられる世界でありますか」と、至極まっとうな、少し皮肉も混ざったような質問を返していますが、賢治は「それはできます」と答えたということです。

このように、賢治は「異界」の声を聴くことがしばしばあったようですが、自分がそのような体験をすることを、自ら「幻聴」と呼んでいて、それはたとえば「比叡(幻聴)」とか「鬼言(幻聴)」などという作品名にもなっています。

以上のような状況を図にしてみると、下のようになります。

賢治や私たちが住んでいるこの世界と、「天界」や「餓鬼界」など仏教でいう「十界」の他の世界との間には、通常は越えられない「壁」があり、その壁が上図では黒く分厚い境界で示されています。この「壁」のために、私たちはその向こうの出来事について、通常は何も知ることはできません。

しかし賢治は、時折その壁の向こう側の事物を見たり聞いたりする(と感じる)ことがあり、彼はこのような自らの知覚体験のことを、「幻視」「幻聴」と呼んでいたのです。

それでは、この賢治の用語法を、「それはまだおれたちの世界の幻視をみ/おれたちのせかいの幻聴をきいたらう」という「青森挽歌」の表現に当てはめてみると、どうなるでしょうか。

トシが、この時点で「幻視」あるいは「幻聴」を体験しているとすれば、これらの知覚は賢治的な意味では、上記のような「異世界」を隔てる「壁」を越えて、もたらされていることになります。つまり、既にこの時トシは、「おれたちの世界」からすると通常は越えられない「壁」の向こう側に、行ってしまっているのです。

すなわち、ここで賢治が「幻視」「幻聴」という言葉を使ったということは、取りも直さずこの時点で賢治が、「トシは死んだ」と認識していたことを示しているのです。

これを図示すると、下のようになります。

ここでは、最初に掲げた図における「賢治の体験」としての幻視・幻聴とは、矢印が反対向きになっていますが、しかしいずれも一つの世界から別の世界へと、越えられないはずの壁の向こうへ知覚が「越境」していることをもって、賢治はこれを「幻視」「幻聴」と呼ぶのです。

では、どの時点で賢治はトシが死んだと判断したのか、本文をさかのぼって見れば、91行目の「にはかに呼吸がとまり脈がうたなくなり」という箇所をもって、賢治はトシの臨終と認識したと考えておくのが妥当でしょう。

ところで、以前に「あいつは二へんうなづくやうに息をした」という記事に書いたように、現在から振り返ってみると、上の時点ではまだトシは亡くなっていなかったと思われます。この後に、賢治が「万象同帰のそのいみじい生物の名を/ちからいつぱいちからいつぱい叫んだ」のに対してあたかも応えるように、トシは「二へんうなづくやうに息をした」という動きを見せましたが、これは医学的には「下顎呼吸」という、終末期に出現する特殊な呼吸だったと考えられるのです。

そのような事情もあったものですから、これまで私は、賢治がトシの耳もとで「ちからいつぱいちからいつぱい叫んだ」り、それに応えるようにトシが「うなづいた」と見たりしたのは、トシの臨終をおおむね認めながらも、「ひょっとしたら今はまだ生きているかもしれない」という一縷の望みを託しながら、そのような行動や観察をしたのかもしれないとも思い、この時点における賢治の真意を図りかねていました。

しかし、上のように考えてみると、この97行目・98行目で既に賢治は、「トシは死んだ」とはっきり認めていたということになります。

となると、その明確な認識にもかかわらず賢治が、あえて「ちからいつぱい」叫び、それに対してトシが「うなづいた」と自分に言い聞かせていたのは、一般的な言葉でいえば、彼は一種の「奇跡」を信じようとしていたということになります。

その奇跡の「証明」のために、《ヘッケル博士》までもが召喚されたのは、このような前提において理解すべきことかと、あらためて思う次第です。

コメント