お正月の記事では、佐藤恵子著『ヘッケルと進化の夢』という本についてご紹介しましたが、正月休みにこの本を読みながら、私はあらためて「青森挽歌」に登場する《ヘツケル博士》の意味について考えてみました。すなわち、《ヘツケル博士!/わたくしがそのありがたい証明の/任にあたつてもよろしうございます》という一節は、いったいどういう意味なのか、「そのありがたい証明」とは、いったい何の証明なのか、という問題です。

これについては、もう10年以上も前に、「《ヘツケル博士!》への呼びかけに関する私見」という記事で、その時点での私の考えを書いてみたことがありました。当時の論旨を要約すると、「そのありがたい証明」とは、ヘッケルが提唱した「反復説」、すなわち「個体発生は系統発生を反復する」という学説の証明であり、賢治の考えでは、自分がトシと「通信」を交わすことによって仏教の「輪廻転生説」を検証することができれば、それは「輪廻転生説の科学化」とも言える「反復説」を証明することにもつながる、というものだったのではないかということでした。

一方、今年のお正月以来私は、この箇所についてまた違った考えをするようになってきたので、今日はそのことを書いてみようと思います。

※

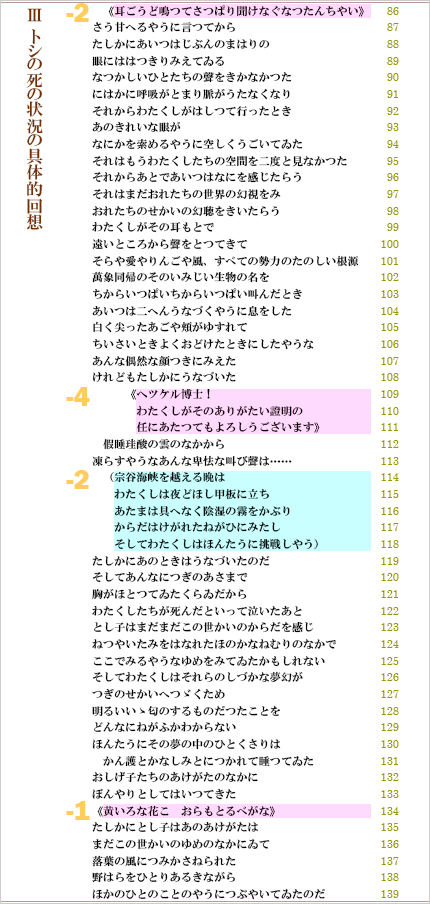

まず、以前に「「青森挽歌」の構造について(1)」という記事において、この作品を<I>から<V>までに区分した中から、ヘッケル博士の登場する<III トシの死の状況の具体的回想>の部分を、下記に掲げておきます。右側に行番号を付けていますので、以下の説明中で適宜ご参照下さい。

作品のこの部分では、トシの臨終の様子が具体的に回想されるわけですが、ここで賢治はただ手当たり次第に、その時の出来事を思い出しているのではありません。

内容を見ていただいたらわかるとおり、86行目では耳が聞こえなくなったこと、93-95行目では目が見えなくなったということをまず確認し、97-98行目では、その後もトシはこの世の幻視や幻聴を感じたのではないか、という推測を述べています。

つまりここで賢治は、トシの臨終前後の「感官」の状態について、意識的に記憶を整理しているのです。

そして、このようにしてトシの感官の状態を振り返った上で、賢治が本題として持ち出すテーマは、彼が「いみじい生物の名を/ちからいつぱいちからいつぱい叫んだとき」に、はたしてトシがそれに対して「うなづいた」のか、という問題です。賢治はこれについて、執拗なまでに考えをめぐらします。

すなわち、まず104行目では、「あいつは二へんうなづくやうに息をした」と、事実をそのまま記していますが、次に108行目では、「けれどもたしかにうなづいた」と、彼女が「うなづいた」ことを断定的に述べます。そして、「ヘッケル博士」への言及をはさんで119行目では、実に三度目に「たしかにあのときはうなづいたのだ」と記すのです。

この一連の流れにおいて、「うなづいた」という言葉を畳みかけるように繰り返して、作品の声調が高まってくるところは、「青森挽歌」前半部における一つのクライマックスを形づくっていると言えるでしょう。

そして、賢治がこれほどまでに、「トシが『うなづいた』かどうか」という問題にこだわっている理由は、この問題が、作品全体を貫くテーマであるところの「トシは天界に往生したのか?」という問題に対して、重要な意味を持っていたからだと思われます。

すなわち、トシの「臨終正念」に関する問題です。

※

「臨終正念」とは、「邪念のない正しい信仰を持って臨終を迎える」ということで、人は最期の時にこれが正しくできておれば、浄土真宗ならば浄土への往生が、日蓮系の宗派ならば天界への往生が、かなえられるという教えになっています。

賢治が、トシの臨終に際してこの「臨終正念」をはっきりと意識していたであろうことは、早くも1976年に杉浦静氏が、「賢治文学における「死」のイメージと<臨終正念>」(『近代文学論』7号)という論文において指摘されました。

杉浦氏は、日蓮が臨終正念について触れた書簡「妙法尼御前御返事」を引用し、人の死に際の顔色が白い場合は天に往生するのだと述べていることを、紹介しておられます。

天台云はく「白々は天に譬ふ」と。大論に云はく「赤白端正なる者は天上を得る」云云。天台大師御臨終の記に云はく「色白し」と。玄奘三蔵御臨終を記して云はく「色白し」と。一代聖教の定むる名目に云はく「黒業は六道にとゞまり、白業は四聖となる」と。此等の文証と現証をもってかんがへて候に、此の人は天に生ぜるか。(『平成新編 日蓮大聖人御書』より)

杉浦氏によれば、賢治が「無声慟哭」においてトシの顔貌や匂いについて記しているのも、あるいは「青森挽歌」後半部では《おいおい、あの顔いろは少し青かつたよ》とか《…あのときの眼は白かつたよ/すぐ瞑りかねてゐたよ》 などと、その顔色を中傷する「魔」の声が入るのも、賢治が「臨終正念」という観点から、トシの最期の顔の相を特に気にかけていたからです。

ではここで、トシにおける顔の肌の色が実際にどうであったかを確かめてみると、「青森挽歌」105行目に「白く尖ったあごがゆすれて…」とあるように、幸いなことに白かったのです。

そうであれば、日蓮の「妙法尼御前御返事」を読んでいたであろう賢治は、安心してトシの天界往生を信じてもよいはずです。ところが、それでも賢治が安心しきれなかったのは、実は日蓮自身が臨終正念において本当に重視していたのは、顔色という外面的な事柄だけでなく、心や行いにおける信仰のあり方だったからだと思われます。下記は、やはり「妙法尼御前御返事」からの引用です。

しかれば故聖霊、最後臨終に南無妙法蓮華経ととはねさせ給ひしかば、一生乃至無始の悪業変じて仏の種となり給ふ。煩悩即菩提、生死即涅槃、即身成仏と申す法門なり。(『平成新編 日蓮大聖人御書』より)

すなわち、臨終において「南無妙法蓮華経」の題目を唱えながら亡くなった者は、成仏間違いないというのです。

もちろん賢治も、このことは強く意識していたはずで、彼が死に近いトシに題目を熱心に唱えさせていたことを、トシに看護婦としてついていた細川キヨという女性が、森荘已池氏に語っています。

豊沢町にうつってくると、やっぱり目にみえてよくありませんでした。古い家で、陰気でしたし、その上カヤをつってびょうぶでかこいますから、とてもくらくて穴ぐらにでも入ったようなのです。賢さんはいっしょにうつってきて、二階のへやにおられました。そしてときどき二階からおりてきては、ナムメョウホウレンゲキョウ何に彼にうんぬんと大きなこえでとなえて、としさんにも寝たまま手を合わさせて、ナムメョウホウレンゲキョウととなえさせるのでした。

私は、まったくハラハラとして気が気でありませんでした。とても弱っている病人に、あんなマネをさせてはよくないと思ったのです。うしろから、小指でつついただけで、つんのめってしまって倒れるような病人があるものです。としさんはそれと同じことです。でも信仰のためなら、それもしかたのないことだろうと思って黙っておりました。お父さんお母さんとちがう信仰に一生けんめいなのですから、付添いの私なんか何かいえる筋合いのものでもありませんでした。(森荘已池『宮沢賢治と三人の女性』より)

このように、衰弱したトシに相当の無理をさせながらも、「南無妙法蓮華経」を唱えさせ続けていた賢治でしたが、しかし彼女のまさに最期の場面においては、題目を唱えさせることができなかったのだろうと思われます。

もしも、トシが臨終に際して唱題を行ったとすれば、賢治はその事実を「青森挽歌」の上掲の部分に記さないはずはありません。ところが、テクストにはそのようなことは何も書かれておらず、それに作品中の記述を読めば、賢治は実際のところトシの呼吸と脈が止まってしまってから後に、その枕元へ「はしつて行つた」のです。

にはかに呼吸がとまり脈がうたなくなり

それからわたくしがはしつて行つたとき

あのきれいな眼が

なにかを索めるやうに空しくうごいてゐた

愛する妹の死の瞬間、すなわち「呼吸がとまり脈がうたなくな」ったまさにその時点に立ち会えなかったことは、賢治にとっては悔やんでも悔やみきれないことだったろうと思います。

賢治が駆けつけた時、もはや意識を失ったトシに、自ら題目を唱えさせることは不可能でした。

そして、その時に賢治がとった行動は、トシの「耳もとで」、「万象同帰のそのいみじい生物の名を/ちからいつぱいちからいつぱい叫」ぶということでした。私が思うには、賢治のこの行動は、「本人自身が題目を唱えつつ臨終を迎える」という、臨終正念のための最善の方法を実行できなかったため、それに代わる次善の策として、行われたものだったのではないでしょうか。

先日、「万象同帰のそのいみじい生物の名」と題した記事において私は、この時に賢治が叫んだのは「生物の名」であるということから、日蓮の描いた「本尊」に記されている諸仏や諸菩薩の名前ではないかと推測してみました。後で触れる日寛の「臨終用心抄」の中で、臨終の際には「本尊と我と一躰也と思惟して…」ということを重視していることにもよります。しかし本日の議論においては、これは鈴木健司氏らが考えておられるように、賢治が叫んだのは「南無妙法蓮華経」だったと考えても、同じことです。

いずれにせよ賢治はこの時、トシの天界往生を助けようとして、とにかくそのために効力があるとされる言葉を、力の限りに叫んだのだと思います。

※

しかし、たとえそれがいくら偉大な力を持った言葉だったとしても、まだ賢治にとっては問題が残ります。

すでに少し前に耳が聞こえなくなり、そして今や呼吸も脈も止まってしまい、明らかに「死」の境を越えてしまったように見えるトシ(の遺体)に対して、今さら言葉を聴かせてやることに、果たして意味はあるのでしょうか?

この問題に関しては、「万象同帰のそのいみじい生物の名」でも引用した日寛の「臨終用心抄」という文書に、賢治にとっては一縷の望みが記されています。

一、唯今と見る時本尊を病人の目の前に向へ耳のそばへより臨終唯今也、祖師御迎ひに来り給ふ可し、南無妙法蓮華経と唱へ給へとて病人の息に合せて速からず遅からず唱題すべし、已に絶へ切つても一時ばかり耳へ唱へ入る可し、死ても底心あり或は魂去りやらず死骸に唱題の声聞かすれば悪趣に生るる事無し。

すなわち、命が「已(すで)に絶へ切つても」、題目を「一時ばかり耳へ唱へ入る可し」ということを、日寛は推奨しているのです。何となれば、「死ても底心あり或は魂去りやらず」とのことで、人間は死んでもその深い奥底には「底心」というものがあり、魂はまだ去らないのだというのです。そして、「死骸に唱題の声聞かすれば悪趣に生るる事無し」とも述べて、死んでからでも唱題を聞かせれば、「悪趣」(=地獄・餓鬼・畜生)に転生することはないと、保証してくれています。

この、「已に絶へ切つても…耳へ唱へ入る」という行為こそ、まさにトシの息が絶えた後に賢治が行った、「その耳もとで…ちからいつぱいちからいつぱい叫んだ」という行為そのものであり、この箇所は、彼がとった行為の有効性を、根拠づけてくれるものだと思います。

「青森挽歌」のテクストでは、上掲の<III トシの死の状況の具体的回想>の後半部のほとんど、すなわち120行目から139行目までずっと、臨終後のトシに日寛の言う「底心」が存在したということを、何とかして確かめようとする賢治の思索が、縷々記されています。

すなわち、「わたくしたちが死んだといつて泣いたあと/とし子はまだまだこの世かいのからだを感じ/ねつやいたみをはなれたほのかなねむりのなかで/ここでみるやうなゆめをみてゐたかもしれない」とか、「たしかにとし子はあのあけがたは/まだこの世かいのゆめのなかにゐて/落葉の風につみかさねられた/野はらをひとりあるきながら/ほかのひとのことのやうにつぶやいてゐたのだ」という箇所などがそうです。

このように、死後のトシにも「底心」が残っていて、「魂」の活動がまだかすかにでも続いていたのだとすれば、賢治が耳もとで「ちからいつぱいちからいつぱい叫んだ」ことにも、何らかの意味があったことになるわけです。

※

さてこのように考えれば、賢治はトシの臨終への遅刻を挽回して、彼女の天界往生を助ける行為ができたのではないかと思われるのですが、しかしご存じのように賢治という人は、上記ような教えを信ずる「宗教者」としての側面とはまた別に、「科学者」としての側面も兼ね備えていました。科学者として合理的に考えてみると、日寛が言うような理屈は、かなり危ういものにも感じられます。

科学者・賢治は、ここでまだトシの天界往生を安心して信ずるまでには、至らなかったかもしれません

ところがここに、「生」と「死」を隔てる深い溝を強引にも乗 り越えて、生物と無生物、あるいは有機体と無機体というものは、本来はシームレスに繋がっており、両者は連続しているのだという説を唱えた科学者がいました。

り越えて、生物と無生物、あるいは有機体と無機体というものは、本来はシームレスに繋がっており、両者は連続しているのだという説を唱えた科学者がいました。

19世紀末から20世紀初頭にかけて、その大胆な「一元論」によって一世を風靡したドイツの生物学者、エルンスト・ヘッケルです。

生前の賢治は、ヘッケルの代表的著作の“Die Lebenswunder”(邦訳『生命の不可思議』)を、原書で持っていました。

下記は、『生命之不可思議』上巻(大日本文明協会事務所刊,1915)の、「第十三章 感覚」の一部です。

有機体を分析する時、無機自然物体に発見せられざる原素を見ることなし。吾人は有機体の運動は、無機体と同じく重学の法則に従ふを見る、又、吾人は生活物質に於ける力の変化、即ちエネルギー代謝は、無機物に於けると同様に生じ且同じ刺激に依りて惹起せらるゝを信ず。以上の経験よりして、吾人は『刺激の知覚』(客観的意味に於ける感覚、及び主観的意味に於ける感情)も一般に両者に存在すると結論せざるべからず。総ての自然物体は、或意味に於て悉く『感覚を有す』。一元論が『死せる』物の一部を無感覚と認むる唯物論的解釈と相異する点は、物質に対する此のエネルギー説的理解に存す。

すなわち、ヘッケルが提唱した「一元論」に立てば、「死せる物」も、生物と程度こそ違え、「感覚を有す」のです。このように、生物と無生物を連続した存在としてとらえる考え方は、やはり同様のアニミズム的な感性を持っていた賢治にとっては、共感するところも多かったのではないでしょうか。

そして、もしもヘッケルが言うように「生ける者」と「死せる物」の活動(エネルギー代謝)が連続しているのならば、ついさっきまで生きていたトシが息絶えた後にも、何らかの「感覚」があり、それ相応の「意識」があっても、おかしくないように思えます。

さて、ここでついに問題の箇所に到達しました。「青森挽歌」109-111行目に出てくる、《ヘツケル博士!/わたくしがそのありがたい証明の/任にあたつてもよろしうございます》という言葉の意味するところは、このようなヘッケルの考え(=一元論)のことであり、これが真実であるということを確認することこそが、「そのありがたい証明」なのではないかと、私は考えるのです。

本文中でこの言葉は、臨終直後のトシが賢治の叫びに応えて、「二へんうなづくやうに息をした」(104行目)、「けれどもたしかにうなづいた」(108行目)と続き、彼女の感覚や運動がまだ保たれていたと信ずる気持ちが、頂点まで高まった瞬間に現れます。そしてこの言葉のさらに少し後で、賢治は三たび「たしかにあのときはうなづいたのだ」(119行目)と繰り返すのです。

すなわち、このテクストの構造からすると、ヘッケルの「ありがたい証明」とは、「賢治の声がトシに届き、トシはそれにうなずいたに違いない」という問題の、ど真ん中に関わっているはずです。そして、ヘッケルの「証明」を上記のように理解すれば、これは上記の問題の解決につながるのです。

もしもトシからの「通信」が得られて、あの時たしかに彼女は「うなづいた」のだということが確認できれば、それはヘッケルが言うところの「無機体も感覚を有す」という説の「証明」にもなると賢治は考えたのではないか、これがこの箇所に関する私の解釈です。

そして、114-118行目の、(宗谷海峡を越える晩は/わたくしは夜どほし甲板に立ち/あたまは具へなく陰湿の霧をかぶり/からだはけがれたねがひに みたし/そしてわたくしはほんたうに挑戦しやう)という箇所に描かれている賢治の決意は、この「挑戦」によってトシとの「通信」を実現しようということだと考えます。

ただ、このように自分の妹の天界往生を確信するという目的のために、ヘッケルの説の「証明」をしようというのは、賢治の倫理観からするとあまりに利己的な動機にもとづいたものと言えるでしょう。このヘッケル博士に対する呼びかけが、「凍らすやうなあんな卑怯な叫び声」という風に否定的に位置づけられているのはこのためでしょうし、また宗谷海峡での挑戦の動機が、「けがれたねがひ」と表現されているのも、同じ理由によると思われます。

作品の最後で、《けつしてひとりをいのつてはいけない》として現れる言葉の伏線が、すでにここにあるとも言えます。

ところで、この《ヘツケル博士!/わたくしがそのありがたい証明の/任にあたつてもよろしうございます》という言葉は、二重括弧《 》で括られていますから、「「青森挽歌」の構造について(1)」で述べたように、これは賢治の潜在意識の底から発せられ、彼にとっては「幻聴」として体験された言葉と思われます。

賢治としては、臨終のトシが自分の叫んだ言葉にうなずいてくれたと信じたい、そしてその天界往生を信じたい、という願望が非常に強かった一方で、そんなに自分の妹の幸せばかりを祈ってはいけないとして、そういう思いを抱くことに対する内的な禁止・抑圧も、また強かったのだろうと思います。このように、自分の心の中に激しい二律背反が存在する時に、一方を自我から切り離して(=解離)自分の外部に投影し、あたかも外から声が聴こえるような体験が起こるということがあります。

これが、この《ヘツケル博士!…》という言葉が、この時の賢治にとっては「幻聴」として感じられたことの原因だったのだろうと、私は思っています。

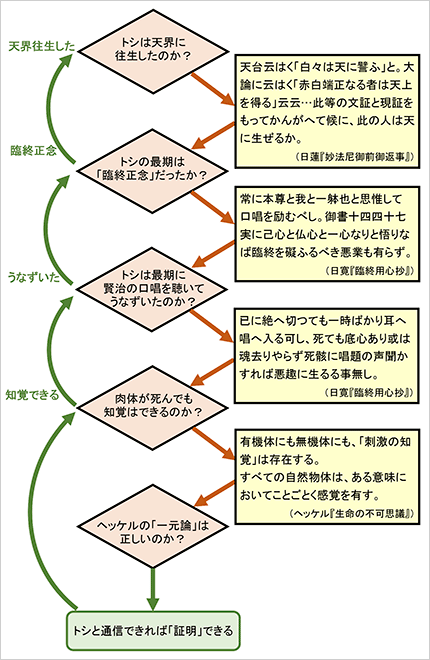

以上のような、賢治が「青森挽歌」において抱えていた問題群と、その解決のための典拠を図にすると、下記のようになります。

トシの天界往生の問題は、右側の様々な論拠を参照しつつ段々と下の問題に置き換えられていき、最下段でヘッケルが説くように無機体にも感覚があるのか、という問題に行き着きます。

もしもこのヘッケルの学説が「証明」できれば、今度は左側を段々と昇って、まずこれは臨終直後のトシが賢治の声を知覚できたことの尤もらしい説明となり、次にそれはトシが「うなづいた」ことを根拠づけ、すると臨終時のトシは「本尊」(または「題目」)と一体であったことになり、これはすなわち「臨終正念」ということであり、最後にトシは天界往生したという結論が導かれる、というわけです。

なお、右側に並べている論拠のうち、日蓮の書簡とヘッケルの著書は、確かに賢治は読んでいたと思われるのですが、日寛の「臨終用心抄」という文献は、日蓮系の教団においては重要なもののようですが、賢治が読んでいたという証拠は何もありません。

ただ、ちょうど「幾何」の問題を解く際に適当な「補助線」を引いてやると筋道がきれいに見えてくるように、「青森挽歌」が孕んでいる数々の謎に対して、この「臨終用心抄」という足場を置くと、全体が論理的に繋がるように見えてくるのです。

最後に、上の図を動画にしてみたものを下に載せておきます。「青森挽歌」の前半部において、賢治の心の底にあった理屈の流れを表そうとしたものです。

入沢康夫

三度繰返される「たしかにうなづいた」!!!

「青森挽歌」前半の謎は、「これで解決された」と、私も深く頷かせて頂きました。今後とも、どうかよろしくお導き下さい。

hamagaki

入沢康夫さま、コメントをありがとうございます。

あまりに過分なお言葉をいただき、恐縮しております。

ヘッケルの学説は、表面的にはここにうまく繋がって見えますが、内容的には「死者が呼びかけに反応する」などということの論拠にまでなるわけではありませんので、一種のこじつけがあるかもしれません。

しかし、実際に賢治もこのように解釈していたのかもしれません。

まだよくわからないところがいっぱいですが、どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。

ねこたろ

はじめまして。

森鴎外訳『諸国物語』所収「尼」(ヴィーズ)より:

「「ちょうどそのころわたしはヘッケル先生と手紙の取遣(とりやり)をしていました。ヘッケル先生は御存じでしょう。」

「あのダアウィニストのヘッケルじゃないのかい。」

「むろんそうです。ダアウィニストですとも。わたしはこんな事を問いにやっていました。もし人間と猩々(しょうじょう)と交合させたら、その間に子が出来て、それが生存するだろうかと。まあ、兄いさん、黙って聞いて下さい。それが生存するだろうかと云う事と、それからそれが生存したら、人間と猩々とが同一の祖先を有すると云う一番明瞭な証拠ではあるまいかと云う事と、この二つを問いにやったのです。わたしはひどくこの問題に熱中していたものですから、往来を誰が通ろうと、たいていそんな事は構わずにいました。わたしは鍛冶屋町の道傍に腰を掛けて、そんな問題について沈思していました。ある日の事、ちょうどエナのヘッケル先生の所から手紙が来て、こんな事が云ってありました。そう云う試験を実行するには、随分困難な事情もあろうと思うが、それは問題外として、よしやその試験が出来て生存するに堪える子が生れたとしても、先生自己の意見では、それで問題の核心に肉薄し得たものとは認められないと云うのですね。その点はわたし先生と大いに所見を殊(こと)にしていたのです。わたしは。」

兄はおれを抑制するように、手をおれの臂(ひじ)の上に置いた。「ねえ、お前。お前の今言っている事には、大いに詩人的空想が手伝っているのだろうね。おれはそうありたいと思うのだが。」

「いいえ。大違(おおちが)いです。なんなら内(うち)で先生の手紙を見せて上げましょう。」

「でも、人間と猩々とが。」

「いいえ。そう大した懸隔はないのです。それよりかもっと。」

「それは褻瀆(せっとく)と云うものだ。」

「そうでしょうか。わたしなんぞは敢(あえ)て自らその任に当ってもいいつもりです。」」

hamagaki

ねこたろ様、このたびは非常に興味深いご教示を賜り、誠にありがとうございます。

何と、森鴎外訳の『諸国物語』の中に、ヘッケルが主張する進化論の「証拠」となるような「試験」について、「わたしなんぞは敢て自らその任に当ってもいいつもりです」という言葉が登場する場面があるのですね……。

森鴎外訳『諸国物語』が、国民文庫刊行会から刊行されたのは1915年(大正4年)のようですので、宮沢賢治が「青森挽歌」を書くまでに、これを読むことはできたわけですね。

もちろん偶然の類似という可能性もあるでしょうが、当たるべき「任」の性質について、ヴィーゼ「尼」では「褻瀆」と言われ、「青森挽歌」では「けがれたねがひ」と言われているところにも、何か共通する要素が感じられます。

賢治が『諸国物語』を読んでいた可能性があるとなると、他に気になる表現が見つからないか、他の収録作品も調べてみたいと思います。

貴重なご教示に、心より感謝申し上げます。

ねこたろ

こんにちは。

「尼」では「猩々」ですが

賢治の場合は

空や風なども含めた「万象同帰」なので

〈疾中〉詩篇の

「雨雲」や「風」との「結婚」と

関係があるのかもしれないです。

そんなのは「ドイツの尋常一年生」のような

観念的でロマンティックな「ねがい」だと冷笑する「卑怯な叫び声」に抗して

あえて「挑戦」しようと言明しているのだとおもいます。

ねこたろ

『諸国物語』所収「聖ニコラウスの夜」(ルモニエ)には、「おっ母さん」と「牛乳」の挿話や、溺れている人を助けるために主人公が川に飛び込む場面がでてきます。

hamagaki

ねこたろ様、お返事をありがとうございます。

「青森挽歌」において賢治が「けがれたねがひ」と表現しているのは、トシの天界往生を祈ったり個人的通信を求めたりするような、一人の人への執着に基づいた願望のことではないかと、私自身は解釈しておりました。

上の記事に書いたように、もしも賢治のこれらの願いが叶えば、ヘッケルの説や法華経の正しさが証明されるかのように見えるので、一見すると科学的・宗教的真実の追求のようでありながら、実態はトシへの執着の表れであり「けつしてひとりをいのつてはいけない」という戒めに反してしまうために、賢治はそれを「けがれた」と呼んでいるのではないかと思いました。

「聖ニコラウスの夜」(ルモニエ)についても、ご教示をありがとうございます。

また確かめてみたいと思います。