8月の東京および先月の比叡山で発表させていただいた話の中では、「青森挽歌」を例にして、賢治の体験様式について説明を試みた部分があったのですが、その時の内容に少し加筆しつつ、下に文章化してみます。

まず、「青森挽歌」の本文(初版本)を下に掲げます。種々の記号のようなものについては、図の下で説明します。テクストのルビは、省略させていただきました。

本文右側に並ぶ数字は、行番号です。「青森挽歌」の本文は、全部で252行あります。

本文の背景の一部に、水色または桃色で色が付けてありますが、水色の部分は「一重括弧」で囲まれていることを、桃色の部分は「二重括弧」で囲まれていることを、示しています。

本文左側にある橙色の数字は、「字下げ」を表しています。例えば「-4」なら、その部分が行頭から「4字下げられている」ことを表しています。

今回は、本文全体を大きく7つの部分(I~VII)に分けてみました。上の図では、細い二重線で区切っています。

以下、最初の<I>から順に見ていきます。

※

冒頭から54行目までの<I>には、「現実世界からの導入・トシの死について考えることへの躊躇」という見出しを付けました。

ここでは、作者が夜行列車に乗りつつ、窓の景色を見たり、昼間のことを回想したりするなど、現実的な描写が主体です。しかしその底には、「考へださなければならないことを/わたくしはいたみやつかれから/なるべくおもひださうとしない」(37-38行)との言葉に示されているように、妹トシの死について考えようと思いつつも実行できない、「躊躇」もあります。

この<I>には、一重括弧でくくられた言葉が、いくつも出てきます。その言葉の内容は、汽車の媒体として「巨きな水素のりんご」を想像したり、乗客の一人を勝手に「大学の昆虫学の助手」に見立てたり、かなりファンタジックな傾向が認められます。「地の文」が主に、実際に目で見たものなどを記している「顕在的な意識」であるのに対して、この一重括弧は、作者の心のより奥深くから湧いてくる言葉なのでしょう。

つまり、一重括弧で囲まれた部分は、作者の顕在意識からはやや相対的に独立して、自身の心に自ずと湧いてくる言葉=「内言」を表していると考えられます。卑近な例を挙げれば、「今日のお昼に何を食べようか…」と「顕在意識」で思った時に、「カレーがいいなあ」、「いや、ラーメンが食べたい」などという風に、自然に心の奥から生まれ出てくるような、「思考・言葉」に相当するものです。

とくにこの作品における作者の内言の特徴の一つは、その出所が上にも述べたように、賢治の内奥のファンタジックな部分とつながっていると思われるところです。

さて、物憂い眠気とともに淡々と進行する〈I〉の流れに、一つの不吉な変化が生じるのは、28行目の「水いろ川の水いろ駅」に続き、29行目の内言に(おそろしいあの水いろの空虚なのだ)という言葉が出てくるところです。

ここに現れる、「おそろしいあの水いろの空虚」という言葉から私が連想するのは、賢治の若い頃の連作短歌「青びとのながれ」から、後の文語詩「〔ながれたり〕」に至る、死者の世界です。

後者に出てくる「水いろなせる川の水」とか、「水いろの水と屍 数もしら」などの言葉は、直接この箇所の語彙につながっていますし、(そもこれはいづちの川のけしきぞも)は、「青森挽歌」8行目の「けれどもここはいつたいどこの停車場だ」と響き合っているかのようです。また、「〔ながれたり〕」の作品世界の時刻は、「地平わづかに赤らむは/あかつきとこそ覚ゆなれ」とあるように夜明け前ですが、「青森挽歌」でも、「はるかに黄いろの地平線/それはビーアの澱をよどませ」(24-25行)という景色が広がり、同じく地平に曙光が現れようとしているところです。

すなわち、作者は〈I〉の途中までは、何とかして「死」の想念を抑圧しようとしていたのですが、ここに至って窓外の景色までもが死者の世界として迫ってくるようになり、ついに賢治は、「死」について考えることから逃れられなくなったのです。

そこで作者は観念して、「こんなさびしい幻想から/わたくしははやく浮びあがらなければならない」と自覚します。そして実際に、右横の橙色の数字が示しているように、最初は行頭から「4文字下げ-4」であった内言は、この直前から「3文字下げ-3」に変わり、さらに2つの3文字下げ内言を経て、<II>の60行目で「2文字下げ-2」となるまで、徐々に「浮かびあが」っていくのです。

すなわち、この「文字配置の上昇」は、彼の心の深いところにあった意識が、段々と心の表層近くまで「浮上」してきている様子を、視覚的に表現しているのだと言えるでしょう。

この後、37-38行目において作者の内言は、「考へださなければならないことを/わたくしはいたみやつかれから/なるべくおもひださうとしない」と述べて、トシの死について考えようとしない顕在意識(地の文)の姿勢に対して、批判的です。しかしなお顕在意識の方は、「今日の昼すぎ」から重労働をしたことを理由に、「だから睡いのはしかたない」と自己正当化し、抵抗を続けます(40-45行)。

すると、ここに至って唐突に、作者の内言に、「おゝおまへ せわしいみちづれよ(オー ヅウ アイリーガー ゲゼルレ)/どうかここから急いで去らないでくれ(アイレドツホ ニヒト フォン デヤ ステルレ)」というドイツ語の詩句が、闖入してきます(46-47行)。

これは、当時の旧制高校等で使われていた『独文読本』に収められている ‘Des Wassers Rundreise’ という作者未詳の詩の一節です(「水めぐりの歌」参照)。ここで賢治の内奥の意識は、暗黙のうちにトシを「せわしいみちづれ」と見立てて、「どうかここから急いで去らないでくれ」と、痛切にも呼びかけるのです。

すなわちここにおいて、それまで抑圧されていた死んだ妹のイメージが、象徴的な置き換えを受けた形ながらも、初めて現れたのです。

そして次の48行目に、これも作品中で初めて、「二重括弧」でくくられた言葉が登場します。

この二重括弧の内容は、先ほど内言で現れたドイツ語の詩句を揶揄するもので、《尋常一年生 ドイツの尋常一年生》と、まるでいじめっ子がはやし立てるような言い方をしています。

ここまで作品を読んできた者も、この子供じみた物言いはいったい何なんだと思うでしょうが、やはり内言も、「いきなりそんな悪い叫びを/投げつけるのはいつたいたれだ」と憤慨しています。

それにしても、この言葉を発した者は、実のところ「いつたいたれ」だったのでしょうか?

まず、その言葉がわざわざ《 》という二重括弧でくくられていることは、これが「地の文」を成している作者の顕在意識とも、一重括弧で囲まれた「内言」とも、異なった「出所」を持つことを示しています。

それでは、これは「一重括弧」とはまた別の所から来た「内言」なのでしょうか。

否、これは「内言」ではありません。これが内言の一種でないことは、一重括弧の内言がその正体を知らずに、「いつたいたれだ」と言っていることによって示されています。

例えば昼食のメニューを迷っている時に、「いや、ラーメンが食べたい」という言葉が不意に心に出現したとしても、その言葉の出所が「自分の心の一部」であることは、本人は常に分かっています。「内言」というものは、その人が「自己」と感じる領域の内部から、つまり「自我境界」の内側から、やって来るのです。

これに対して、一重括弧の内言は、《尋常一年生 ドイツの尋常一年生》という言葉がどこから発せられたのか、その出所を知りませんでした。つまり二重括弧の言葉は、「自己」と感じられる領域の外側から、やって来ているのです。

自己の外側から、つまり自己にとっては「他者」に由来するものとして、何らかの「言葉」が到来する時、それは主体にとっては、「幻聴」として体験されます。

すなわち、この作品において、二重括弧内の言葉は、「幻聴」を表しているのです。

これを図示してみると、次のようになります。

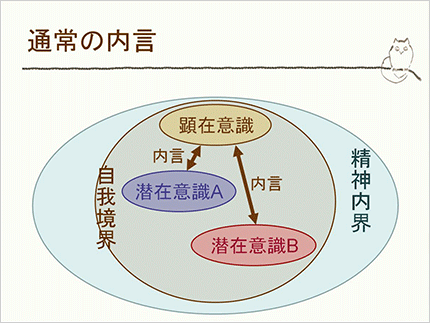

まず下の図は、「自己」の内部で対話が行われている、通常の「内言」を表しています。

「顕在意識」も「潜在意識A」も「潜在意識B」も、いずれも「自我境界」の内側にあって、それぞれが「自分」であることを自覚しつつ、相互にコミュニケーションを行っています。これは例えば先に挙げた例で、昼食のメニューをめぐって、「カレーがいい」「ラーメンが食べたい」などと、自分の中で相互に会話をしている時の様子です。

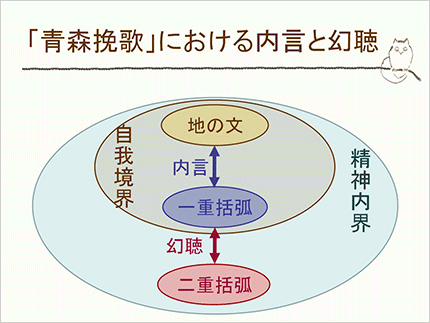

これに対して「青森挽歌」における、「地の文」と、一重括弧と、二重括弧との関係は、下図のようになっています。

「地の文」を成す「顕在意識」と、一重括弧を成すファンタジックな潜在意識は、「自我境界」の内側にあります。このため、一重括弧の主体も、自らを「顕在意識」と同じ「わたくし」として自覚しています(38行目)。

これに対して、二重括弧を成す潜在意識は、上図のように「自我境界」の外側に位置しています。これは実際には、自分の脳内の神経活動の一部なのですが、自我境界の外であるために、顕在意識にとっては、あたかも「自己の外」から来たように感じてしまうのです。

したがって、二重括弧の言葉を受けた一重括弧の主体は、それがどこから出現したのかが分からずに、「いきなりそんな悪い叫びを/投げつけるのはいつたいたれだ」と驚いたのです。そして、このような「正体不明」の言葉の到来を、主体は「幻聴」として体験するのです。

賢治という人は、しばしば幻聴を体験したようです。多くの人はあまり経験しないようなこのような現象を、賢治がしばしば体験した理由は、おそらく賢治の「自我境界」が、伸縮自在の柔軟な性質を持っていたからだと、私は考えています。だから賢治は一方で、自己が世界と一体化するような感覚を持ったり、逆に自己が消滅するような感じに襲われたりすることがあったのです。

賢治がよく幻聴を耳にしたのは、上の図のように、「自我境界」が通常よりも収縮したために、自分の内部で起こっている精神活動が、まるで外部にあるかのように定位されてしまったからだと、解釈することができます。

あともう一つ、この《尋常一年生 ドイツの尋常一年生》というフレーズの周辺の構造に関して、注目しておくべきことがあります。

それは、ここで二重括弧の字句は、一重括弧の中に包み込まれる形で、「入れ子」となって現れているということです。

この「入れ子構造」が意味するところは、「二重括弧の言葉は、(直接的には)一重括弧の意識によって体験された」ということでしょう。このことが、上の図において「幻聴」は、「二重括弧と一重括弧という二者の間の矢印」で表現されていることに対応しています。

図示されているように、二重括弧の主体は表層からかなり深いところに位置しているために、「地の文」を成している顕在意識は、この時点では直接二重括弧にコンタクトをとることができなかったということかと思われます。

この二重括弧の意識は、「地の文」を成す顕在意識に対して、とにかく反抗的・挑戦的であり、作品の後半でも、揶揄的・嘲笑的な態度を取りつづけます。

この登場場面においても、幻聴の形で《尋常一年生 ドイツの尋常一年生》などと、からかうような文句をぶつけてきたので、一重括弧の意識はいったんは憮然として「いつたいたれだ」と言い返します。

しかし次の瞬間には、なぜか素直に「けれども尋常一年生だ」と受け容れました。

この、あっさりとした態度変化の理由は何でしょうか。理屈としては、この時点で日本においては未明の時刻でも、-8時間の時差のあるドイツではまだ宵の口なので、尋常一年生だってぱっちりと起きているということなのでしょう。

しかし、ここでより本質的なことは、作者はこの<I>の終結部分においては、自分の「潜在意識」に対して、とても素直で受容的な態度になっているという特徴だと思います。これが、<I>の初めと終わりにおける、注目すべき作者の変化です。

54行にわたる葛藤の末に、ひとまずたどり着いたこの「素直さ」「率直さ」とともに、いよいよ作者は<II>以降における、トシの死への思索へと入っていきます・・・。

※

以上、「青森挽歌」の<I>の部分を順に見てきましたが、もうかなり長くなってしまいましたので、<II>以降の続きは、また稿をを改めたいと思います。

それにしても、様々な精神活動を記述し分けるために、「地の文」と「一重括弧」と「二重括弧」を使い分けるという方法、そして意識が深層から徐々に「浮かびあが」っていく様子を表すために、「字下げ」を徐々に少なくして視覚的にも「浮かびあが」らせるという方法など、賢治がこの作品で行っている細やかな表現には、感嘆させられます。

このような独自の精緻な「工夫」こそ、後に彼が岩波茂雄あて書簡において「わたくしはあとで勉強するときの仕度にとそれぞれの心もちをそのとほり科学的に記載して置きました」と書いたところの、「科学的」という言葉の意味だったのかと思います。

佐香厚子

ご無沙汰しております、

8年程前に賢治のバラのことで大変お世話になりました。

花巻ばら会が創立50周年を迎えまして、その記念誌ができました。

賢治のばらについての記述も多く、ぜひお目にいれたいと思います。

それが管理人様のご住所を失念してしまい、大変申しわけございません、

ご連絡お願いできませんでしょうか。

8年の間に当方メルアドもURLも変わっております。よろしくお願いいたします。

hamagaki

佐香厚子さま、お久しぶりです。

花巻ばら会の創立50周年、おめでとうございます。

私の住所は、メールでお送りいたしましたので、ご参照下さい。

佐香さまのブログも拝見させていただきました。

「賢治のばらを守った 花巻ばら会」というフレーズに、じーんときました。

本当に皆様のおかげだったんですね。

佐香さまのご健勝と、花巻ばら会のますますのご発展を、お祈り申し上げます。