先日も考えてみた、「青森挽歌」の前半部のクライマックスとも言うべき部分を、また下記に引用します。

《耳ごうど鳴つてさつぱり聞けなぐなつたんちやい》

さう甘へるやうに言つてから

たしかにあいつはじぶんのまはりの

眼にははつきりみえてゐる

なつかしいひとたちの声をきかなかつた

にはかに呼吸がとまり脈がうたなくなり

それからわたくしがはしつて行つたとき

あのきれいな眼が

なにかを索めるやうに空しくうごいてゐた

それはもうわたくしたちの空間を二度と見なかつた

それからあとであいつはなにを感じたらう

それはまだおれたちの世界の幻視をみ

おれたちのせかいの幻聴をきいたらう

わたくしがその耳もとで

遠いところから声をとつてきて

そらや愛やりんごや風、すべての勢力のたのしい根源

万象同帰のそのいみじい生物の名を

ちからいつぱいちからいつぱい叫んだとき

あいつは二へんうなづくやうに息をした

白い尖つたあごや頬がゆすれて

ちいさいときよくおどけたときにしたやうな

あんな偶然な顔つきにみえた

けれどもたしかにうなづいた

《ヘツケル博士!

わたくしがそのありがたい証明の

任にあたつてもよろしうございます》

仮睡硅酸の雲のなかから

凍らすやうなあんな卑怯な叫び声は……

(宗谷海峡を越える晩は

わたくしは夜どほし甲板に立ち

あたまは具へなく陰湿の霧をかぶり

からだはけがれたねがひにみたし

そしてわたくしはほんたうに挑戦しやう)

たしかにあのときはうなづいたのだ

賢治がトシの臨終の前後の様子を細かく想起し、彼女の「感官」や「意識」がどのような経過をたどっていったのかということを、必死になって跡づけようとしているところです。

トシの死からは、すでに8か月以上も経った時点での心象スケッチですが、実に詳細に記されていることに驚かされます。きっと賢治は、トシの死からこの方ずっと、何度も何度もこの時の情景を思い返さずにはいられず、これはその後もまるで目の前で繰り広げられる情景のように、ずっと心に焼き付いていたのでしょう。

今日は、この記録の素晴らしい克明さを頼りにしつつ、この時のトシの状態について、少し医学的に考えてみようと思います。

※

まず、上記引用の最初の、《耳ごうど鳴つてさつぱり聞けなぐなつたんちやい》という言葉から推測されるトシの病状に関しては、以前にも「耳ごうど鳴って・・・」という記事に書いてみたことがありました。

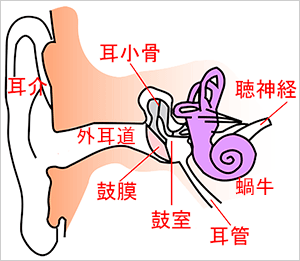

下の図(Wikimedia Commons より)は耳の構造を表したものですが、喉の奥(咽頭部)と耳の奥(鼓室)は、「耳管」と呼ばれる細い管でつながっています。この管はふだんは閉じているのですが、唾を飲み込んだ際などには一時的に開くので、飛行機で高い空を飛んでいる時などに、鼓室内と鼓膜の外に気圧差ができて耳が詰まったような感じになった際に、唾を飲み込むと解消するのは、この耳管を空気が通って両側の気圧が同じになるからです。

さて、肺結核になると、結核菌は痰とともに肺から喀出されて、喉の奥(咽頭部)にたくさんたまりますが、その菌は咳をした時などに咽頭部から耳管を通って、鼓室に入り込んでしまいます。そして結核菌は、この部分にも病巣を作ることになり、これを「中耳結核」と言います。中耳結核は、最近では非常に稀になっていますが、戦前には肺結核の患者にかなりの割合で合併していたと言われています。

中耳結核によって引き起こされる症状としては、蝸牛など内耳の部分の障害によって徐々に耳が聴こえにくくなる、「進行性感音性難聴」が典型的とされています。一方、鼓膜や鼓室内の組織も結核菌によって侵されていますから、やはり咳をした時などに、鼓膜が破れたり、鼓室内で出血が起こったりすることもあります。この場合は、突然に耳が聴こえなくなるのです。

トシの場合は、「耳ごうど鳴つてさつぱり聞けなぐなつたんちやい」と言っていますから、ここでわかるのは、トシには急に「ごう」という音が聴こえたこと、そしてその音ともに、耳が全く聴こえなくなったということです。

「ごう」と鳴ったというのは、この時に鼓膜が破れるか鼓室内で出血が起こるか、何かそういう突発的な事態が起こったということであり、そのどちらかが起こったとすれば、以後そちら側の耳は聴こえなくなってしまうでしょう。これが、トシの耳が聴こえなくなった時に起こっていた事態だと思われます。

ただし、耳は左と右と二つありますから、「さつぱり聞けなぐなつたんちやい」となるためには、両耳ともに聴力が失われている必要があります。両側の耳で、先ほど述べたような鼓膜穿孔あるいは鼓室出血が同時に起こるということは、確率的に考えにくいですから、あらかじめ片方の耳は感音性難聴などで聴力が消失していた上に、まだ聴こえていたもう一方の耳にも、この時に突然の鼓膜穿孔か鼓室出血が起こったと考えるべきかと思います。

※

さて、以上はすでに記事にしていたことのおさらいでしたが、本日ここで考えてみたいのは、冒頭の引用の19行目に記されている、「あいつは二へんうなづくやうに息をした」という部分についてです。

先日の記事でも触れたように、この時のトシの「うなづく」動作は、賢治が彼女の天界往生への希望を託した「証し」として、作品中でも非常に重要視されています。「二へんうなづくやうに息をした」」、「けれどもたしかにうなづいた」、「たしかにあのときはうなづいたのだ」と、三度にもわたって思い返されたこの動作は、実際にはどういうものだったのでしょうか。

その13行前では、「にはかに呼吸がとまり脈がうたなくなり…」と書かれているのに、ここでまた「うなづくやうに息をした」とは、いったいどういうことだったのでしょうか。

結論から申し上げると、この時トシが「うなづくやうに息をした」というこの呼吸の仕方は、「下顎呼吸」というものだったのではないかと、私は考えています。

「下顎呼吸」というのは、一般的には人が亡くなる間際の数分間くらいに見られる、通常とは異なった呼吸パターンのことで、「死戦期呼吸」とも呼ばれます。たとえば、読売新聞の医療サイト「yomiDr.(ヨミドクター)」の記事「「呼吸停止」が別れの時ではない」には、次のように説明されています。

その最後の呼吸は、下顎を大きく上げることから「下顎呼吸」と呼ばれます。下顎呼吸を数分続けた後、最後の呼吸は人によってそれぞれの様態がありますが、目を僅かに開いたり、ひときわ大きく下顎を上げたりしたのち、呼吸が停止します。

賢治は「うなづくやうに息をした」の次の行に、「白い尖つたあごや頬がゆすれて…」と書いていますが、これは上の yomiDr.の記事で「ひときわ大きく下顎を上げたりしたのち、呼吸が停止します」と書いてある現象に相当すると思われます。

その直前にトシの耳もとで大きく叫んだ後、何かその反応がないかと懸命に見つめていた賢治にとっては、このようなトシの呼吸の様子が、「うなづくやうに息をした」と見えたとしても、何の不思議もありません。

また賢治が、「あのきれいな眼が/なにかを索めるやうに空しくうごいてゐた」と書いているのも、上の記事引用中で、「目を僅かに開いたり…」と書かれている部分に相当するのではないかと思われます。

トシが最期に、賢治の叫んだ言葉に「うなづいた」のかどうかという切実な問題を、死期における一般的現象に還元してしまうのは、あまりにも即物的で興醒めな印象があるかもしれませんが、医学的には上記のようなことだったのではないかと、私としては思うのです。

そうしてみると、「青森挽歌」本文中で「にはかに呼吸がとまり脈がうたなくなり…」と書かれている時点では、まだ本当の呼吸停止になっていたわけではないことになります。

死期が近づいてくると、呼吸はしているかしていないかわからないほど弱々しくなり、呼吸の数も極端に減って、間隔が15秒もあくこともありますから、まだ呼吸が完全に停止していなくても、周囲の家族が「呼吸が止まった」と思ってしまうことは十分にありえます。また血圧も低下して、手首などでは脈拍も触れにくくなっていたでしょうから、「脈も打たなくなった」と思われたのでしょう。

そして、賢治が呼ばれて駆けつけた後、顎や頬をを動かすような「下顎呼吸」に移行して、「二へんうなづくやうに息をした」ということだったのではないかと、私は推測します。

※

ところで、上に引用させていただいた yomiDr.の「「呼吸停止」が別れの時ではない」という記事には、下顎呼吸の説明の後に、次のような一節があります。

反応がなくても…最期まで聞こえている

人の耳は最期まで聞こえていると言います。ある患者さんは胃潰瘍からの大吐血で窒息し、心停止・呼吸停止を来たしましたがその後完全復活しました。彼は何と意識レベルが一番悪い状態で私と指導医が交わした会話を覚えていました。もちろんその際は何の反応もありませんでしたが、後日「聞こえていた」と私たちに伝えたのです。彼のように死の直前にあった人でも声は聞こえていたわけですから、今死にゆく方々も、たとえ反応がなかったとしても声は聞こえている可能性があると考えられます。

また死の三徴候を確認した時点でも、人の全ての細胞が死んでいないことを考えれば、たとえ呼吸停止・心停止を来たし、ピクリともその方が動かなくても、声はまだ聞こえている可能性もあると思います。

ただ、見た目には呼吸が止まっていると、亡くなったと思いがちですし、反応もなく動きもしなければ、一般の方も「もう声は届かない」と思いがちなのはよくわかります。

前回の記事では、賢治の叫びは果たしてトシに聴こえたのか、それに対してトシはうなずいてくれたのかという問題を、必死になって追求しようとする賢治の姿を、作品において跡づけてみました。そこには、ドイツの生物学者ヘッケルの学説までも持ち出して、トシには確かに自分の声が聴こえていたのだと、何とかして自らを納得させようとする賢治がいました。

しかし、上の引用記事において大津秀一医師が書いておられるところでは、たとえ本人が呼吸停止・心停止をきたした後でも、周囲の人の声は、まだ聴こえている可能性があるのです。

もしそうであれば、賢治が「ちからいつぱい」叫んだ言葉が、実際トシの耳に聴こえていたということも、医学的にはありえるわけです。たとえ、「うなづくやうに息をした」のは臨終前の「下顎呼吸」に過ぎず、トシが意識的にうなずいたものではなかったとしても、この時のトシの耳には、賢治の言葉が届いていたかもしれないのです。

ただ、上で大津医師が挙げられた事例ように、そのような生死の境から幸運にも生還できた方の場合には、「聴こえていた」ということが後で確認できるのに対して、トシの場合は残念ながら、そのまま帰らぬ人となってしまいました。

結局、トシの耳に果たして賢治の言葉が聴こえたのかどうか、生きている者として確かめる手段は、何もなかったわけです。だからこそ賢治は、トシの死後にあれほど執拗なまでに、彼女との「通信」を求め続けたのかもしれません。実際のところはどうだったのか、と・・・。

しかし、その死から11年後に、やっとあの世で賢治と再会できたトシは、今度こそしっかりと、「あの時の兄さんの言葉は、ちゃんと聴こえていたのよ」と、笑顔で伝えることができたのではないかと、そんなこともふと考えてみる次第です。

コメント