先日刊行の『宮沢賢治の体験世界─幻想・空想・夢想』に収録した論考「宮沢賢治の口語詩における幻想性評価の試み」では、賢治の各口語詩に対して「幻想性指数」という数値を定義し、考察を試みました。

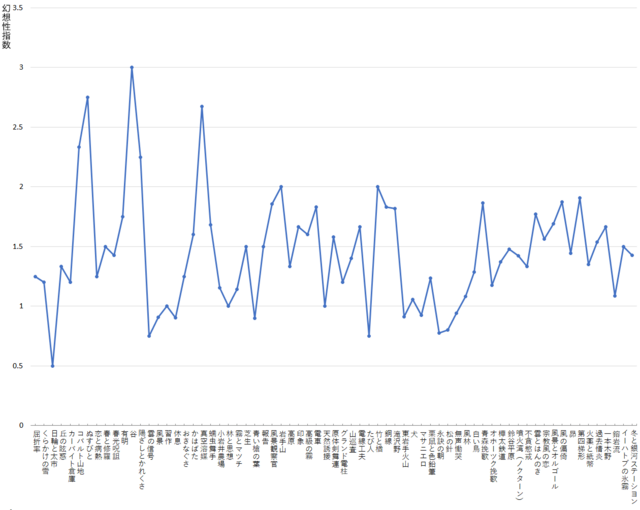

下図は、『春と修羅』の各作品のその幻想性指数を、グラフにしたものです。(クリックすると別窓で拡大表示されます。)

『春と修羅』各作品の幻想指数

※

一般に賢治の童話や詩は、その独特の幻想性が魅力の一つですが、そんな彼の作品の中にも、かなり写実的なものもあれば、この世のことと思えないほど非現実的なものもあります。

また、『春と修羅』や「春と修羅 第二集」には幻想的な作品が目立つ一方で、「春と修羅 第三集」になると、農作業や田畑の様子を描いた現実的な作品が多くなるようにも思えます。

このように、賢治の作品がさまざまな程度に帯びている幻想性なるものを、定量的に表そうとして今回考えてみたのが、「幻想性指数」という尺度です。

その定義は、次のようなものです。

- 賢治の口語詩(心象スケッチ)を、一つの描写としてそれ以上分割できない最小単位に分解し、各々の単位を「要素スケッチ」と呼ぶことにする

- 各要素スケッチに対して、下表「幻想性指数の評価基準」に従って、幻想性指数を算定する

- 一つの作品に含まれる、全ての要素スケッチの幻想性指数の算術平均を、その作品の幻想性指数とする

(表)幻想性指数の評価基準

| 幻想性指数 | 描写内容 |

|---|---|

| 0 | 外界や内界の刺激によって意識に現れる現象の、写実的・直接的な記述 |

| 1 | 上のような描写に、ある程度の恣意的要素が入った表現(一般的な比喩、想像、推測、判断、記憶想起など、内部の表象を伴う) |

| 2 | 非常に鮮明な表象幻視的映像や、過剰な表象が溢れる描写。独特の新奇な比喩となったり、意味や論旨の解りにくい表現ともなりうる |

| 3 | 外界や内界からの現実の刺激とは明らかに異なった、幻覚等の非現実体験の記述 |

| 4 | 幻覚等の非現実体験に対して、作者があたかもそれが現実であるかのように行動する記述 |

【評価基準の説明】

幻想性指数 0 は、作者が感受する外的・内的刺激を、ほぼ客観的に描写したもので、「空が青い」「歯が痛い」等の自己の内外からの知覚の、端的な記述が該当します。また、「嬉しい」「悲しい」等の単純な感情の直接的記述も、極めて現実的な描写であることから、ここに含めます。

幻想性指数 1 は、ある程度の恣意的要素が入った表現で、「綿毛のような雲」という比喩表現や、「雨が降りそうだ」という推測や、「あの日は晴れていた」という記憶想起なども、ここに含めます。いずれも主観的な表象が含まれているものの、超自然的要素はほとんどない表現です。

幻想性指数 2 は、「心象のはいいろはがねから……」のように、幻覚のような明確な非現実の描写ではないものの、表象幻視にも至るような、非常に鮮明な映像的表象を伴う記述です。比喩のような形を取ることもありますが、通常の比喩を超えてしばしば賢治独特の新奇な表現となり、彼の心象スケッチに特徴的な描写を形づくります。

幻想性指数 3 は、幻覚等の非現実的体験の描写であり、上の表象幻視が心の中に現れる像であるのに対して、この段階の幻覚は、外界に存在するものとして定位されます。

例えば「小岩井農場」の、「すきとほるものが一列わたくしのあとからくる」に続く描写は、これに該当します。

ある描写をこの段階のものと算定するためには、そこに描かれている内容が非現実であるという判断が必要となりますが、テクスト内容だけからは現実か非現実か判別困難な場合もあり、可能ならば賢治の伝記的情報や、他の作品における記述を参考に推測します。

幻想性指数 4 は、3 の場合と同様に幻覚等の非現実体験の描写があることに加えて、作者がその体験があたかも現実であるかのように反応して、行動をしている場合です。

例えば「青森挽歌」では、「おいおい、あの顔いろは少し青かつたよ」という幻聴が現れますが、これに対して作者は「だまつてゐろ/おれのいもうとの死顔が/まつ青だらうが黒からうが……」と、むきになって反論します。「小岩井農場」で天の童子の幻視を見た際には、「あんまりひどい幻想だ」と自らに言い聞かせ、それが現実ではないことを自覚していたのに対し、「青森挽歌」ではその認識が不十分で、作者は非現実世界の中に、より深く取り込まれていると言えます。

このような非現実への没入は、読者に対してもより強い幻想的効果を与えると考えられることから、単に幻覚が存在するだけの 3 よりも高い 4 として評価するのです。

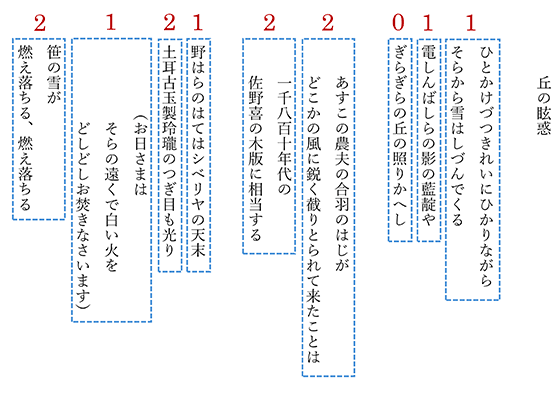

次に、「丘の眩惑」を例として、幻想性指数算定の実際を示します。

青の点線枠で囲んだ各々の部分が「要素スケッチ」で、この作品では9つあります。それぞれの枠の上の赤色の数字が、要素スケッチごとの幻想性指数です。

冒頭の「ひとかけずつきれいにひかりながら」という一行だけを取り出すと、「何が」という主語がないため、これだけでは要素スケッチにならず、主語「雪」を含む次行と合わせた二行が、要素スケッチです。この二行の描写はかなり写実的ですが、「きれいに」という表現が主観的評価であることから、幻想性指数は 1 とします。

次の「電しんばしらの影の藍靛や」は、雪の上の影の色について、藍靛(インディゴ)という植物由来の色素名を比喩として用いていることから、幻想性指数は 1 になります。

「ぎらぎらの丘の照りかへし」は、「ぎらぎら」という擬態語は用いているものの、写実的・客観的な表現と言えるので、幻想性指数は 0 です。

「あすこの農夫の合羽のはじが/どこかの風に鋭く截りとられて来たことは」という表現の意味は、合羽の端が欠けて見えるということでしょうが、「風に鋭く截りとられて来た」というのは作者の一方的で主観的な推測に過ぎず、また風で合羽の端が鋭く截れるというのも、あまり一般的な現象ではないと思われ、これは作者の過度の空想の混入と言えるので、幻想性指数は 2 とします。

また、「一千八百十年代の/佐野喜の木版に相当する」という描写も、作者の非常に個人的で主観的な連想なので、幻想性指数は 2 とします。

「野はらのはてはシベリヤの天末」は比喩表現で、シベリヤを持ち出すのはやや大げさではありますが、冬の雪景色の表現として過度とまでは言えないので、幻想性指数は 1 とします。

「土耳古玉製玲瓏のつぎ目も光り」は青い空の比喩表現で、「トルコ石の青」「玲瓏=玉のように透きとおっている」だけならば通常範囲の比喩と言えますが、空に「つぎ目」を感じとるのは賢治独特で一般には見られない感覚であることから、幻想性指数は 2 とします。

「お日さまは/そらの遠くで白い火を/どしどしお焚きなさいます」は、太陽を「白い火」とする比喩と、その火を太陽が「お焚きなさいます」とする擬人表現から成っていますが、総じて通常の表現の範囲内であり、ことさら幻想的と言うほどではないことから、幻想性指数は 1 とします。

「笹の雪が/燃え落ちる、燃え落ちる」は、雪が太陽で眩しく光りつつ落ちることの比喩的な表現でしょうが、冷たい雪が「燃え落ちる」という描写は一般的なものとは言えず、表現としても一種の幻想的な高揚感を伴っていることから、幻想性指数は 2 とします。

以上、「丘の眩惑」を構成する9つの要素スケッチの幻想性指数は、それぞれ 1, 1 ,0, 2, 2, 1, 2, 1, 2 であり、これら9つの数値の算術平均は 1.33 なので、これが作品全体の幻想性指数となります。

※

初めに掲出した「『春と修羅』各作品の幻想性指数」に戻ると、前半部の方で3つのピークを成している幻想性の高い作品は、「ぬすびと」=2.75、「谷」=3、「真空溶媒」=2.67 です。逆に、幻想性の低い写実的な作品は、「日輪と太市」=0.5、「雲の信号」0.75、「たび人」=0.75 でした。

冒頭のグラフを見渡すと、『春と修羅』という詩集の各作品の幻想性は、一見するとランダムに上下しているようにも見えます。

冒頭のグラフを見渡すと、『春と修羅』という詩集の各作品の幻想性は、一見するとランダムに上下しているようにも見えます。

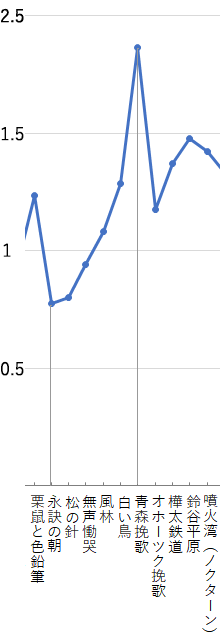

この折れ線の中に、はたして作者の何らかの企図が隠れている場所があるのかどうか探ってみると、最も興味深く思える箇所は、トシの死を描いた「永訣の朝」から「青森挽歌」を経て、「噴火湾(ノクターン)」に至る部分、章立てでは「無声慟哭」「オホーツク挽歌」の二章です。(右グラフ参照)

「無声慟哭」の章の冒頭の「永訣の朝」の幻想性指数は 0.78 で、この近傍では最も幻想性が低く、死に行く妹をかなり客観的に描いています。すると次の「松の針」は 0.8、さらに次の「無声慟哭」は 0.94 と、徐々に主観性・幻想性が高まっていきます。

続いて「風林」の幻想性指数は 1.08、「白い鳥」は 1.29 で、幻想性はよりいっそう高まっていき、ついに「青森挽歌」に至って、幻想性指数は 1.86 と、このあたりでは最高の数値を示します。ここでは、トシが天界や地獄にいる様子が空想されたり、種々の幻聴も出現するのです。

その後、「オホーツク挽歌」では 1.18 といったん低下して、北の風景がいくぶん写実的にスケッチされますが、再び「樺太鉄道」1.37、「鈴谷平原」1.48 と少し幻想性が高まって、最後に帰途の車内を描く「噴火湾(ノクターン)」では 1.42 と、やや落ち着きます。

こういった、「永訣の朝」から「青森挽歌」に至る幻想性の急激な高まりや、その後の上下は、何も作者が意図的に「幻想性」を操作しようとして、作り出したものではないでしょう。しかし、「永訣の朝」では努めて感情を抑制しようとしつつも、喪失の実感とともに徐々に抑えきれない感情があふれ出し、ついに「青森挽歌」においてピークに達して、その後また波のように高まっては引くという一連の経過は、これらの作品を順に読んでいく者の心に、非常に印象的なスペクタクルを展開します。

これは賢治が、『春と修羅』という詩集を構成する上で、おそらく無意識のうちに作り出していた、一つのドラマ的構成だったのではないでしょうか。

今回、「幻想性指数」というツールを通して見たことで、この詩集に秘められていた仕掛けの一つを、目にすることができたように感じました。

コメント