以前にもご紹介した杉浦静さんの著書『宮沢賢治 生成・転化する心象スケッチ』には、緻密で奥深い論考が目白押しですが、この本に収められている「〈音楽用五線ノート〉の位置」という文章は、賢治が遺した厖大な草稿群の中でも、たった二葉しか存在しない「音楽用五線ノート紙」の状態について、調査検討したものです。

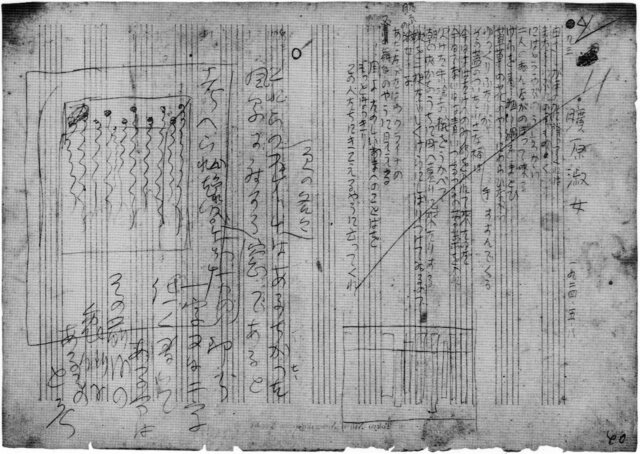

たった二葉しか残っていないと言っても、そこに書かれているのは、上の「曠原淑女」(後の「〔日脚がぼうとひろがれば〕」)、「薤露青」、「〔船首マストの上に来て〕」など、印象的な作品が多いので、かなりの存在感があります。また、「薤露青」「〔船首マストの上に来て〕」「〔かぜがくれば〕」「〔水平線と夕陽を浴びた雲〕」は、いったん鉛筆できちんと書かれた後に、消しゴムで全体が抹消されているというところも、謎めいています。

さて、論考「〈音楽用五線ノート〉の位置」において杉浦さんは、この五線ノートに書かれた詩の制作年代と、記入の順序を考察した上で、次のようにまとめておられます。

さて、以上の考察をもとにして、あらためて紙葉の使用法と、ブルーブラックインクによる頁番号、スケッチの作品番号・日付の関係をまとめると、次のようになる。

①左開きのノートを横にして縦書きで使用。綴じられていた際の右頁を「表」、左頁を「裏」とすると、紙葉の表裏と、作品番号・日付の順番は逆転している。

②紙葉に付されている頁番号(ブルーブラックインクによるもの)と、紙葉に書かれている(消しゴムによる抹消がなされていない)スケッチの作品番号・日付は逆転している。

(杉浦静『宮沢賢治 生成・転化する心象スケッチ』pp.231-232)

そして、赤罫詩稿用紙への転記よりも早い段階で構想された、最初期の「春と修羅 第二集」の形態について、次のように指摘されます。

まず、最も注目したいのは、この〈集〉が作品番号・日付の逆順に配列される可能性を示している点である。

『春と修羅』第一集が日付順であったのに対して、こちらは、日付をさかのぼるように配列する構想を持った可能性が認められる。そして、その構想がいつまで続いたのかは不明であるが、現存の「第二集」末尾の「銀河鉄道の一月」の下書稿(一)(赤罫詩稿用紙)の第一形態記入時にひとたび鉛筆で書かれた(のちに消しゴムで消された「……前詩集との連絡」というメモは、「第一集」末尾の「冬と銀河ステーション」が、「銀河鉄道の一月」に「連絡」することを指し示していたのかもしれない。(杉浦静『宮沢賢治 生成・転化する心象スケッチ』pp.232-233)

すなわち、年代順に配列されていた『春と修羅』とは異なって、「春と修羅 第二集」は、少なくとも一度は「逆年代順」に配列された詩集として構想されていた可能性がある、というのです。

これは、今まで年代順配列の『春と修羅』「春と修羅 第二集」「第三集」に慣れ親しんできた者にとってはかなりの衝撃で、賢治の「時間観」というものにも関わってくるような気さえしてしまいます。

それにもっと言えば、上には「少なくとも一度は「逆年代順」に配列された詩集として構想」と書きましたが、後のどこかの段階で賢治がこれを、「年代順」に戻したという証拠はないのです。

賢治が死去した時点で、現在の「春と修羅 第二集」を構成している詩草稿は、大半が「黒クロース表紙」に挟まれてあったということで、各草稿に振られている「遺稿整理番号」は、概ね年代順に近いものになっています。しかし、これらの草稿の「生前のわけ方・配列のしかたは不詳であり、当時の状態の復原は非常に困難である」(『新校本全集』校異篇p.6)ということであり、生前にどのように並べられていたかはわからず、逆年代順であったという可能性も、完全には否定できないのです。

それはともかく、少なくとも一度は「春と修羅 第二集」が逆年代順で構想された理由としては、杉浦さんが書いておられるように、『春と修羅』の「冬と銀河ステーシヨン」が、「春と修羅 第二集」の「銀河鉄道の一月」に「連絡」するという、「鉄道ファン・賢治」らしい趣向も想定されますし、農学校教師時代4年間の、前半『春と修羅』と後半「第二集」を、まん中で折り返して対称形につなぎ合わせる、などという考えもよぎったりします。

※

ところで、「年代順」と「逆年代順」と言えば、1913年に刊行された斎藤茂吉の処女歌集『赤光』が、初版では逆年代順に配列されていたところ、1921年に出版された改選版『赤光』では、年代順に並び替えられたということが連想されます。

茂吉自身はこの配列変更について、「改選「赤光」跋」において、「順序を換へて旧い歌の方を先にし、「あらたま」と体裁を揃へることにして……」と述べ、年代順に並べられた第二歌集『あらたま』に合わせたのだとしています。そして、「今後「赤光」の歌を論ぜられる場合には、改選「赤光」の方に拠ってもらひたいと思ふ」と書いているのですが、その後も世間では「初版を推す声が高い」(岩波文庫版『赤光』解説p.228)とのことで、おそらくその一因は、初版から迫ってくる独特の緊迫感によるものだろうと思われます。

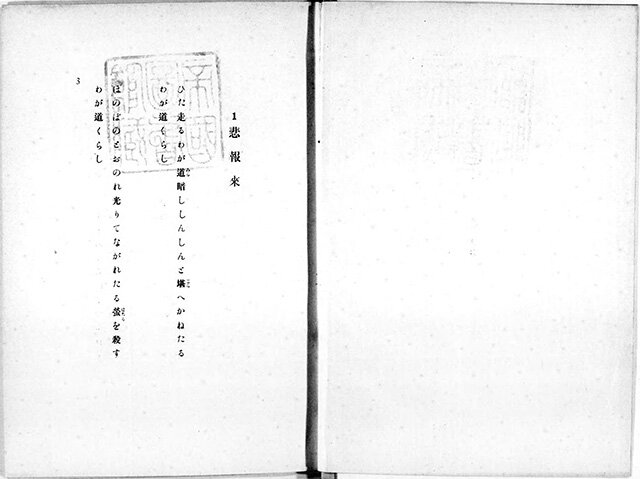

なにせ、初版の冒頭頁は「悲報来」と題され、上諏訪の宿で、師・伊藤左千夫の訃報を受け取った茂吉が、下諏訪に住む歌友の島木赤彦の家まで走る場面、

ひた走るわが

道 くらししんしんと堪 へかねたるわが道くらし

で、いきなり始まるのです。

初版『赤光』p.3(国会図書館デジタルコレクションより)

『赤光』初版が世に出た1913年には、賢治は盛岡中学の5年生で、既に短歌をたくさん作っていた時期です。その後の盛岡高等農林学校時代も含めて、大きな話題となっていたこの歌集を、賢治が読んだ可能性は十分にあるのではないでしょうか。そして、茂吉の第二歌集『あらたま』が出た1921年1月、改選版『赤光』が出た同11月は、賢治が『春と修羅』の作品を書き始める前年でした。

茂吉は「写生」をモットーとしつつも、「とほき世のかりようびんがのわたくし児田螺はぬるきみづ恋ひにけり」など、独特の幻想的な歌も詠んでいます。一方の賢治も、自らの作品を「そのとほりの心象スケツチ」と自負しながらも、やはり幻想性が際立つ作品が特徴で、何となく似た雰囲気を感じるのです。(このあたりの事情については、かなり以前に「「写生」と「心象スケッチ」」という記事にしてみたことがあります。)

また、『春と修羅』のクライマックスは、妹の死の前後を描いた「無声慟哭」「オホーツク挽歌」の二章であるのに対し、『赤光』のピークを成すのも、やはり母の死の前後を詠んだ「死にたまふ母」連作です。

1913年の処女歌集で「逆年代順」をとり、1921年の第二歌集では「年代順」に転じた斎藤茂吉に対して、賢治の処女詩集は「年代順」で、第二詩集では「逆年代順」を考えていたとすると、偶然にしても何となく面白い感じです。

|

宮沢賢治 生成・転化する心象スケッチ 杉浦静 (著) 文化資源社 (2023/11/10) Amazonで詳しく見る |

コメント