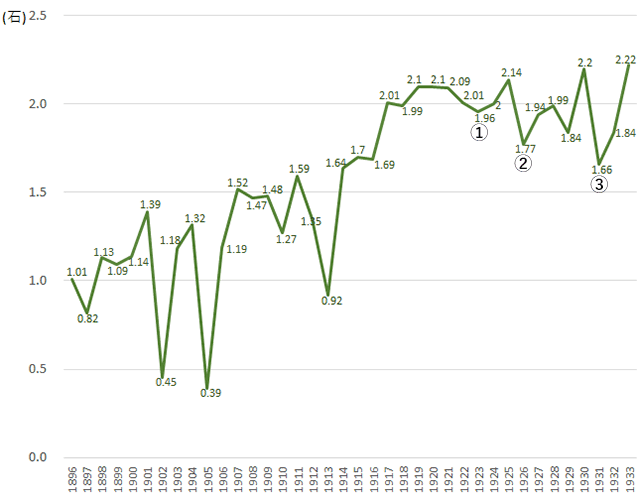

以前に「関博士からクーボー大博士へ」という記事にも載せましたが、下のグラフは、賢治が生まれた1896年から、没した1933年までの期間の、岩手県の反当たり米収量の推移です。仙台管区気象台編『東北地方の氣候』(1951)pp.69-71に掲載されているデータをもとに、ただし1913年の数値だけは同書に掲載されていないため、『農学会報』(1915)p.773の値を参照して、作成したものです。

岩手県の反当たり米収量の推移

グラフは上下を繰り返しながらも、全体の傾向としては、賢治の生年の反当たり1石1升から、没年の2石2斗2升へと右肩上がりに増加し、米収量は約2倍になっています。

そして賢治没年の1933年は、彼の生涯における最高の豊作となり、「方十里 稗貫のみかも/稲熟れて み祭三日/そらはれわたる」「病のゆゑにもくちん/いのちなり/みのりに棄てば/うれしからまし」という絶筆短歌に、その喜びが書き遺されることになったわけです。

グラフの左半分で目立つ三つの大きな「谷」は、0.45石が1902年の「明治35年凶作」、0.39石が1905年の「明治38年凶作」、0.92石が1913年の「大正2年凶作」で、これらの年の岩手や東北における惨状は、若い賢治にも強い衝撃を与えたことでしょう。

一方、グラフの右半分には、そこまで大きな「谷」は出現しなくなり、とくに1917年以降は、反当たり収量は2石以上の年が大半を占めるようになっています。これは、賢治も含めた農業関係者の努力によって、米の品種改良や肥料の改善が推し進められた成果と言ってよいでしょう。

賢治が生涯をかけた願いは、徐々に実現されていったわけです。

※

ただそれでも、右半分にも時々落ち込む年は見られており、これを上のグラフでは、①、②、③として表示しました。

今日は、これらの不作の年の作況が、賢治の作品でどのように描写されているのかということを、順に見てみます。

① 1923年

1923年は、岩手県の反当たり収量が久々に2石を切って1.96石となっていますが、この年の賢治の作品には、気象状態を心配する様子が見てとれます。

まず、1923年8月1日付けの「津軽海峡」には、次のような箇所があります。

(天候のためでなければ食物のため、

じっさいべーリング海峡の氷は

今年はまだみんな融け切らず

寒流はぢきその辺まで来てゐるのだ。)

これは、恩師関豊太郎博士の説にあるように、東北地方太平洋岸で寒流が優勢になることによって、稲の実りが悪くなることを心配する描写です。

また同年8月2日付けの「宗谷挽歌」には、次のような箇所があります。

(根室の海温と金華山沖の海温

大正二年の曲線と大へんよく似てゐます。)

「大正二年」というのは上でも触れた凶作の年で、やはり春頃の寒流の影響で根室沖や金華山沖の海温が低いと、夏の陸地の気温が低くなり収穫量が減少するという、遠藤吉三郎の「東北地方ノ稲作ノ豊凶ト海流トノ関係 其一」の説を根拠としているようです。

ただ、このような夏季の低海水温にもかかわらず、幸いこの年は「不作」と呼ばれるまでには至らなかったようです。

② 1926年の不作

1926年は、賢治が農学校教師を辞めて、自ら農耕生活を始めた年です。

この年の岩手県の反当たり収量は1.77石で、1916年に1.69石だった以来10年ぶりの不作になったのですが、自分自身で農業を始め、近隣の農民たちへの肥料指導も本格化させた年に、ちょうど悪天候に見舞われたというわけです。

仙台管区気象台編『東北地方の氣候』には、この年の岩手の気象について次のように記されています。

岩手不作、凍害五月十四、十六、十七日 県北地方、岩手山晩雪六月十二日(同書p.71)

このような状況で、秋の実りがどうなるか、皆が心配していたことと思われますが、この年9月23日の日付のある「秋」という作品では、上鍋倉地区の農民たちが集まって待っている場所へ、賢治が出向こうとしているところが描かれています。

下に、その全文を引用します。

秋

一九二六、九、二三、

江釣子森の脚から半里

荒さんで甘い乱積雲の風の底

稔った稲や赤い萓穂の波のなか

そこに鍋倉上組合の

けらを装った年よりたちが

けさあつまって待ってゐる恐れた歳のとりいれ近く

わたりの鳥はつぎつぎ渡り

野ばらの藪のガラスの実から

風が刻んだりんだうの花

……里道は白く一すじわたる……

やがて幾重の林のはてに

赤い鳥居や昴 の塚や

おのおのの田の熟した稲に

異る百の因子を数へ

われわれは今日一日をめぐる青じろいそばの花から

蜂が終りの蜜を運べば

まるめろの香とめぐるい風に

江釣子森の脚から半里

雨つぶ落ちる萓野の岸で

上鍋倉の年よりたちが

けさ集って待ってゐる

5月や6月に冷え込んだこの年は、上記7行目のように農民たちにとっては「恐れた歳」だったのでしょうが、3行目の「稔った稲」という描写を見ると、結果は思ったよりも良かったのかもしれません。下書稿(二)には、「押し歩いたりわらったりして待ってゐる」と、農民たちの明るい様子も記されています。

そして賢治は、自分を待ってくれていた農民たちと一緒に、地区の田圃をまわったのだと思われます。作品全体の雰囲気を見ると、この日の集まりは賢治にとって、ほっとして勇気づけられるものだったのかもしれません。

③ 1931年の不作

これに対して、賢治が東北砕石工場技師をしていた1931年は、より深刻な不作となったようです。

この年の岩手県の反当たり米収量は1.66石で、1.64石だった1914年以来の低さでした。仙台管区気象台編『東北地方の氣候』には、次のように書かれています。

岩手、早春積雪異常に多く四月以降気候不順 六、七月引続き低温、多雨、稲の成育全く不良となり八月に盛岡を中心として豪雨、洪水あり被害多く遂に一部不作となる。(同書p.71)

賢治はこの年の2月末から、東北砕石工場の石灰肥料を売り込むために、岩手県内や宮城県の各地を訪問してまわるのですが、ちょうどこのような仕事を始めた年に、近年なかったような不作に襲われたというのは、何とも不運なことでした。

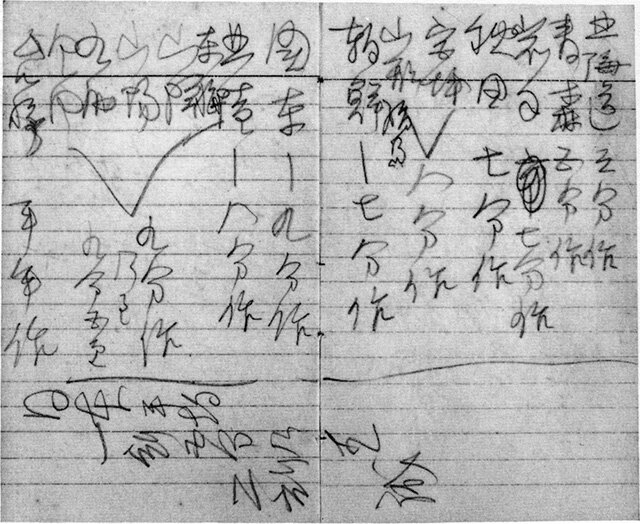

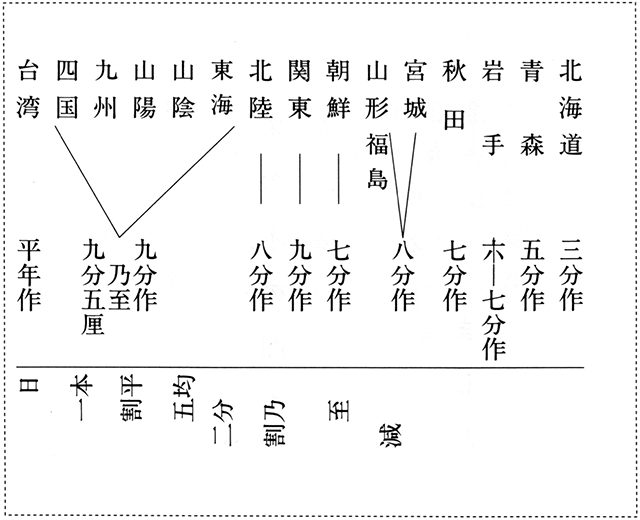

賢治がこの年の9月~10月頃に使用していた「兄妹像手帳」には、全国の収穫量平年比の予想と思われる、下のような書き込みがあります(『新校本宮澤賢治全集』第13巻(上)p.419より)。何らかの記事等から、抜き書きしたものでしょうか。

上記を活字化すると、下のようになります。

収穫を前にして、賢治が心配していた様子がうかがわれます。

そしてこの「兄妹像手帳」には、「補遺詩篇Ⅱ」として分類される詩の下書きがいくつも書かれているのですが、その中にも不作を憂える表現が、数多く散見されます。直接的に不作の様子を表している箇所には、下線を引いてみました。

まずは、「小作調停官」。

小作調停官

西暦一千九百三十一年の秋の

このすさまじき風景を

恐らく私は忘れることができないであらう

見給へ黒緑の鱗松や杉の森の間に

ぎっしりと気味の悪いほど

穂をだし粒をそろへた稲が

まだ油緑や橄欖緑や

あるひはむしろ藻のやうないろして

ぎらぎら白いそらのしたに

そよともうごかず湛えてゐる

このうち潜むすさまじさ

〔後略〕

次に、「〔丘々はいまし鋳型を出でしさまして〕」。

丘々はいまし鋳型を出でしさまして

いくむらの湯気ぞ漂ひ

蛇籠のさませし雲のひまより

白きひかりは射そゝげり

さてはまた赤き穂なせるすゝきのむらや

Black Swan の胸衣ひとひら

雲の原のこなたを過ぎたれ

ことし緑の段階のいと多ければと

風景画家ら悦べども

みのらぬ青き稲の穂の

まくろき森と森とを埋め

〔二字空白〕のさまの雲の下に

うちそよがぬぞうたてけん

あゝ野をはるに高霧して

イーハトヴ河

ましろき波をながすとや

あるいは「ゴッホのひまわり」が倒れている「〔黒緑の森のひまびま〕」。

黒緑の森のひまびま

青き稲穂のつらなりて

そら青けれど

みのらぬ九月となりしを

あまりにも咲き過ぎし

風にみだれて

あるひは曲り

あるは倒れし

Helianthus Gogheana かな

また、二百二十日を過ぎても青く立ちつづける稲を描いた、「〔さあれ十月イーハトーブは〕」。

さあれ十月イーハトーブは

電塔ひとしく香氛を噴く

雲ひくくしてひかると云はゞ

なほなれ雲に関心するやと

闘ひ勇める友らそしらん……えならぬかほりときめくは

いかなる雲の便りぞも……

白服は

八月に一度洗って

またうすぐらくすゝけたし

二百二十日を過ぎたのに

稲は青くて立ってるよ

このような年の9月19日に、賢治は化粧石材を詰めた重いトランクを持って、東京に出張しました。そして旅先で病に倒れ、一時は死をも覚悟したものの、9月28日にかろうじて花巻に帰り着きます。

それから賢治は、長い病床に就くことになりました。そしてまもなく、11月3日に手帳に書いた「〔雨ニモマケズ〕」に、「ヒデリノトキハナミダヲナガシ/サムサノナツハオロオロアルキ……」とあるのは、上で「西暦一千九百三十一年の秋の/このすさまじき風景を/恐らく私は忘れることができない」と記した際の悲痛な気持ちを、相当に映しているのではないかと思う次第です。

コメント