「春と修羅 第二集」に、「測候所」という作品があります。下記がその全文です。

三五 測候所

一九二四、四、六、

シャーマン山の右肩が

にはかに雪で被はれました

うしろの方の高原も

おかしな雲がいっぱいで

なんだか非常に荒れて居ります

……凶作がたうたう来たな……

杉の木がみんな茶いろにかはってしまひ

わたりの鳥はもう幾むれも落ちました

……炭酸表をもってこい……

いま雷が第六圏で鳴って居ります

公園はいま

町民たちでいっぱいです

6行目の「凶作がたうたう来たな」の言葉が、この作品の基調をなしています。山が突然雪に覆われ、おかしな雲が飛び、杉の木が茶色に変わって、渡り鳥が落ち、雷が鳴るなど、あたりには不吉な予兆があふれ、人々は心配のあまり公園に集まっています。

今日ここでまず取り上げてみたいのは、後ろから4行目に出てくる「炭酸表」というのは、いったい何なのだろうかという問題です。

※

「炭酸表」をネットで検索してみても、当てはまるようなものはちょっと見つかりませんでした。 Google でまずヒットするのは、右のような「炭酸ガス吸収係数表(国税庁)」で、これは液体の温度と瓶内圧力から、液中に溶解している炭酸ガス容量を求めるための表のようです。輸入飲料の関税率は、含まれる炭酸ガスの量によって異なることから、関税を定めるためにはこの表を用いて飲料中の炭酸ガスを定量する必要があるらしく、確かにこれならば「炭酸表」と呼ぶに相応しいものとは思われますが、農業の凶作に関係するものではありません。

Google でまずヒットするのは、右のような「炭酸ガス吸収係数表(国税庁)」で、これは液体の温度と瓶内圧力から、液中に溶解している炭酸ガス容量を求めるための表のようです。輸入飲料の関税率は、含まれる炭酸ガスの量によって異なることから、関税を定めるためにはこの表を用いて飲料中の炭酸ガスを定量する必要があるらしく、確かにこれならば「炭酸表」と呼ぶに相応しいものとは思われますが、農業の凶作に関係するものではありません。

他の検索結果を順に調べてみても、残念ながらこの「測候所」における「炭酸表」に該当しそうなものは、ありませんでした。

そこで方向を変えて、この作品の先駆形である下書稿(一)を見てみます。

三五 凶歳

一九二四、四、六、

早池峰と栗駒山と北上川〔以下約七字不明〕

〔以下約九字不明〕通ってゐます

(凶作がたうたう来たな)

杉の木がみんな黒布にかはってしまひ

わたりの鳥はもう幾むれも落ちました

そいつは〔数文字不明〕だ

いま雷が第六天で鳴って居ります

百姓たちは

うしろの丘の上にのぼってゐました

〔数文字不明〕はやく〔以下不明〕

(三月までの海温表をもってこい)

題名が「凶歳」となっていて、「凶作の年」の描写であることが、より鮮明に打ち出されています。

上の下書稿(二)で「シャーマン山」となっている部分は、「早池峰と栗駒山と北上川」という現実の固有名詞ですし、終わりの方の「町民たち」は、元は「百姓たち」でした。すなわち、下書稿(一)はより現実的な描写だったものを、下書稿(二)ではフィクション化・寓話化したと言えるのではないでしょうか。

そして、さっきの下書稿(二)で「炭酸表をもってこい」となっていた箇所は、こちらでは「三月までの海温表をもってこい」となっていて、これならば意味がはっきりと理解できます。

すなわち、東北地方の凶作を予知するために、三陸の海における春から初夏の「海水温」が重要な手がかりになるという説は、賢治の恩師である関豊太郎教授の、重要な業績だったのです。

※

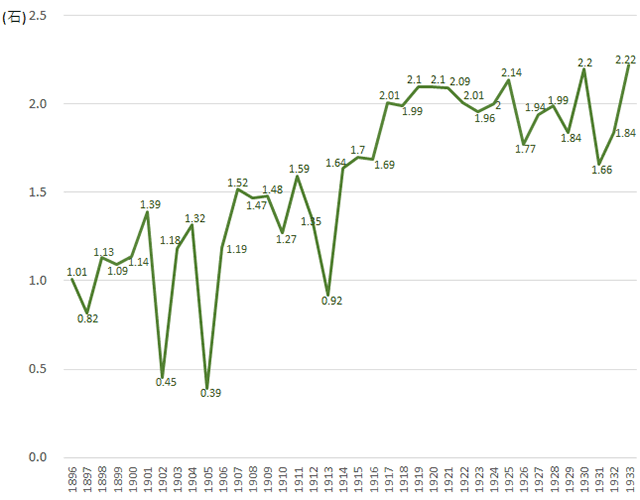

下図「岩手県反当米収量の推移」は、仙台管区気象台編輯『東北地方の氣候』に収められている「凶饉年表」から、1896年~1933年、すなわち賢治が生きていた期間の岩手県の各年の1反当たり米収穫量(石数)を、手元でグラフにしてみたものです。

全体としては、明治後期にはだいたい1石台前半だったのが、大正の中頃からは2石を越える年も多く、賢治が望んだように反当収量が増加していっていることがわかります。しかも没年の1933年は、2.22石/反と賢治の生涯最高の収量を記録し、絶筆短歌「方十里 稗貫のみかも/稲熟れて み祭三日/そらはれわたる」に謳われたような豊作になっているのが、胸を打ちます。

しかしその一方で、一見しておわかりのように、所々に大きく落ち込む「谷」が出現しており、これが人々に恐れられていた「凶作」の年なのです。

岩手県反当米収量の推移

顕著な「谷」としては、反当収量が0.45石になっている「明治35年凶作」、0.39石の「明治38年凶作」、0.92石の「大正2年凶作」が目立ちます。これらはいずれも賢治の前半生において、東北地方に大きな被害をもたらしたもので、彼の記憶にもきっと強く刻まれたはずです。

これらの年には、米の収量が単に「減少する」というようなレベルを越えて、通常の4分の1にもなってしまうのですから、被害の甚大さがしのばれます。

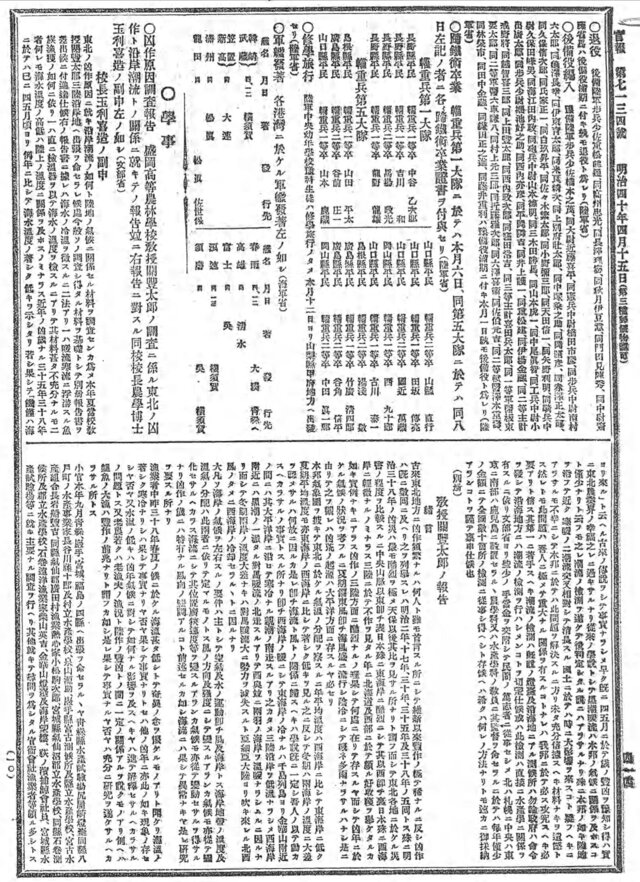

さて、関豊太郎は、帝国大学農科大学を卒業後、各地で教諭を務めた後、1905年(明治38年)に、盛岡高等農林学校土壌学教室の初代教授として着任しました。

そもそも盛岡高等農林学校は、東北地方の農業振興を目的として、1902年(明治35年)に全国初の高等農林学校として設立されたのですが、図らずもその創立年は上記のように東北地方大凶作の年で、関が着任した明治38年もまた大凶作でした。同校初代校長の玉利喜造は、当初から「凶冷凶作の研究と対策」には情熱を注いでいましたが、新任の関教授にも、この分野で大きな期待がかけられました。

関豊太郎は、着任の翌1906年に文部省の命を受けて、凶作の原因となる気候研究のために三陸地方を中心とする東北四県に出張し、各地の測候所や水産試験場等のデータを調査し、また地元の人々の聴き取りを行います。そして彼は、海流と季節風の変化から東北地方太平洋側の気候を予測するという、当時としては画期的な気象モデルを考案し、「凶作原因調査報告」として、「官報」1907年(明治40年)4月15日号・16日号に発表したのです。

下記が、国会図書館デジタルコレクションより、関の報告が掲載されている「官報」の1ページです。(クリックすると、別窓で拡大表示されます。)

東北地方太平洋沖では、寒流の親潮と暖流の黒潮がぶつかり合っていますが、冷害が起こる年というのは、寒流の勢いが例年よりも強いために東北太平洋沖の海水温が低くなり、これが海から陸へ吹き寄せる季節風(ヤマセ)の温度を下げて、まず直接的に陸地の気温を下げます。さらに、太平洋から来る温暖な風が寒流上で冷やされる際には水分が凝結して細霧が発生するので、これが陸上で雲や雨となって日照時間を減少させるという、二つの作用が相まって冷夏を招くのだと、関豊太郎は考えたのです。

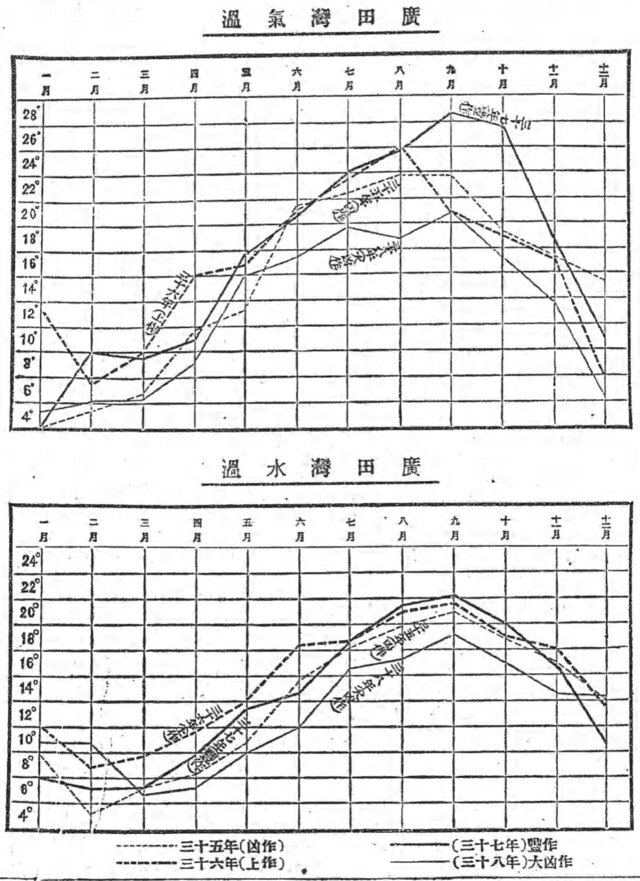

そして関は、三陸海岸の宮古測候所で明治35年から記録していた宮古湾の海水温と、気仙郡広田村(現在の陸前高田市)の漁業家小松駒次郎氏が明治25年から記録していた広田湾の海水温を精査し、東北各地の気候や米の収穫量との関係について、4月16日号の末尾近くで次のように述べています(官報1907年4月16日号末尾近く)。

宮古湾及広田湾ニ於テ観測シタル水温並ニ水温ト気温トノ関係ヲ対照考査スルニ凶年ニハ春末夏期ノ水温低キコト並ニ水温ト気温トノ高低ハ相一致セサルコト疑ナキモノゝ如シ 而シテ夏期水温ノ高低ノ大体ハ既ニ四五月頃ニ定マルモノゝ如シ 果シテ此事実存在スルニ於テハ凶作ノ如何ハ六月以前ニ於テ既ニ予想セラレ得ルニアラスヤ 要スルニ水温ト豊凶トノ間ニ一定ノ関係アルハ疑フヘカラサル事実ナルガ如シ

関豊太郎が、広田湾における各年各月の気温と水温をグラフにしたものを、下に掲げておきます(官報1907年4月16日号より)。

凶作の明治35年と38年には、7月および8月の気温が低いのが特徴で、これこそが「冷夏=サムサノナツ」の本質です。

このような冷夏の到来を、4月~5月頃に予測することができれば、農家でもある程度の対策が取れるかもしれませんが、4月および5月の「気温」を見ると、たとえば4月の気温は豊作の37年の方が凶作の35年よりも低かったりして、夏の気温との間に明確な相関は認められません。

これに対して「水温」を見ると、凶作の35年と38年の4~5月の水温は、上作・豊作の36年と37年よりも明らかに低く、こちらの方が夏の気温との相関性が高いというのが、関豊太郎の重要な発見なのです。

科学論文が「官報」に掲載されるというのは、あまり頻繁にあることではないと思いますので、この関豊太郎の報告は注目を集め、彼自身や盛岡高等農林学校の評価にもつながったと思われます。

しかしこの関説に猛然と反駁したのが、当時東京帝国大学農科大学気象学講座教授の稲垣乙丙でした。稲垣は、同年の『日本農業雑誌』6月号に「凶作は予知し得可き乎」、7月号に「豊凶は予知し得べき乎(続論)」を発表して関豊太郎を攻撃します。後者の末尾では、豊作の年と凶作の年の風向にさほど相違がないことを示した後、次のように締めくくっています。

して見ると親潮接近の為めに早く既に四五月の頃より此海岸の湾内水温が凶年に於て低しといふの想像は全く空想であつて此によりて四五月に年の豊凶を予想するといふことは妄想であると云はねばならぬ、関氏は此点に於ても其

趣味あるの憶説 を放棄せねばなるまいと思ふ。

「全くの空想」「妄想」「憶説」などの言われようですが、これに対して関豊太郎も、『農事雑報』の同年9月号で下記のようにやり返します。

而して今度は余の説を『趣味ある憶説』などゝ云つて居る 風向の問題は本論に対して甚だ主要であるから最も明確に詳細に調査して論述せねばならぬと立派な宣言をなして居るが通読してよくよく味つて見ると不完全の点が多い 余は

精密を装へる粗論 であると云ふに躊躇しないのである 自己の論説に対しては最も明確に詳細になどと余程えらさうにもつたいを附けるが他人の説と来ると頭からけちを附けてかゝる 流石に大家の遣り方は違つたものである 稲垣氏は海流に自流海流の別あるを弁へず自流の強度を無視して居る所を以て見ればよく海流海流と述べては居るが海流の何たるやに就ては一向御存知がないものと見へる 又測候所の風向を以て直に沖合に於て海流に働くものなどゝ断定するが如きに至つては妄想も亦甚しと云はねばなるまい 而して山間にありて海洋に面せざる測候所の風向などを提出して有力なる反証であるなどゝ云つて居るのは迂も甚しいと云はねばなるまい 最も精確に詳細になどの前置をなし斯くも粗末な駁説 を述べ関氏の憶説は妄想であるから放棄せねばなるまいなどゝ判定を下したる御手際は実に以て感服の至りである 茲が大家の大家たる所以であるか 碩学とも云はるゝ人の遣り方は真に違つたものである

関豊太郎の方も、相当辛辣な言葉で応酬していますが、そもそも事の発端は稲垣乙丙が、関の報告に対してあまりにも小馬鹿にしたようなケチを付けたことが始まりでした。若尾紀夫氏は『同窓生が語る宮澤賢治』の中で、そういう稲垣の態度を「私怨的挑発的」とも評しています。

ちなみに、当時の関豊太郎はまだ博士号を取得しておらず、またご存じのように関の本来の専門は土壌学・肥料学などの農芸化学であり、気象学は専門外でした。このような「田舎の門外漢」の説が、いきなり官報に大々的に掲載され持て囃されている様子を見て、天下の東京帝国大学で気象学教室を主宰する農学博士としては、まあかなり面白くない心境だったのだろうと、私などは想像してしまいます。

二人の学者の激しい論争に対しては、若尾紀夫氏が『同窓生が語る宮澤賢治』にまとめておられるように、関説を支持する、あるいは稲垣説を批判する論説はいくつか出たものの(十文字信介「日本農業雑誌の謬説を駁す」、下澤陳平「稲垣博士に示す」、熊谷繁三郎「稲作豊凶予想新論を読んで其著者稲垣博士に呈す」等)、関説に異を唱える者は稲垣乙丙以外に現れませんでした。

この後、関豊太郎は本来の専門の土壌学の研究に専念するようになり、1910年~1912年にはドイツ・フランスに留学しますので、凶作予知については表立って論じなくなります。そしてこの問題に対する世間の注目も、いったんは沈静化していきました。

しかし、1913年(大正2年)にまた東北が大凶作に見舞われると、凶作予知の問題が再び脚光を浴びてきます。

1913年以降に、凶作とその予想方法に関して発表された重要な研究としては、1915年に安藤廣太郎が発表した「東北地方ニ稲ノ凶作ヲ誘致スヘキ夏期低温ノ原因及之レカ予報ニ就キテ」と、1916年に遠藤吉三郎が発表した「東北地方ノ稲作ノ豊凶ト海流トノ関係 其一」「東北地方ノ稲作ノ豊凶ト海流トノ関係 其二」があります。

どちらも、関豊太郎の海流説を肯定的に評価しつつ、それをさらに発展させようとしたものですが、安藤廣太郎の方は、親潮海流の源であるベーリング海の海氷の動きや、太陽黒点数と東北の凶作の関係、気圧配置の影響など、多方面から凶作予想に迫ろうとしました。そして、東北地方の8月の低温は、「4月の低温および気圧配置の状況」および「5月の寒流の水温および根室の気圧」によって予測できる、と結論づけました。

一方、遠藤吉三郎は、とにかく海水温をもとに気候を予知することを徹底して追究し、関豊太郎が沿岸の湾内の海水温を根拠としたのに対して、外洋で測定した海流本体の水温をもとにして、予測の方法を探りました。そして、寒流と暖流の接触地点であるところの、①北海道渡島半島の恵山岬沖、②国後島の

さて、1915年に盛岡高等農林学校に入学した賢治は、1年と2年で「物理及気象」の講義を関教授から受けていますので、関自身が提唱した海流説については直に教えを受け、さらに1915年の安藤の説、1916年の遠藤の説も、学んだに違いありません。

その証拠に、賢治の〔創作メモ29〕には、「ペンネンノルデはいまは居ないよ、太陽にできた黒い棘をとりに行ったよ」「ペンネンノルデが七つの歳に太陽にたくさんの黒い棘ができた」などの記載があり、ここには凶作と太陽黒点を関連づけた安藤廣太郎の説が、反映していると思われます。

また、「津軽海峡」には、次の一節があります。

(天候のためでなければ食物のため、

じっさいべーリング海峡の氷は

今年はまだみんな融け切らず

寒流はぢきその辺まで来てゐるのだ。)

関豊太郎も、「官報」掲載の論の中で、親潮がベーリング海に端を発していることには触れていますが、その海域の「氷」の状態と凶作の関係まで考察したのは安藤廣太郎が初めてであり、上記の「ベーリング海峡の氷」という記載には、安藤の論文の内容が反映していると思われます。

一方、「宗谷挽歌」には、次の一節があります。

(根室の海温と金華山沖の海温

大正二年の曲線と大へんよく似てゐます。)

関豊太郎が凶作予知の根拠に用いたのは、宮古湾と広田湾という内海の海温だったのに対して、上の「金華山沖」のような外洋の海温を用いたのは、遠藤吉三郎でした。遠藤が挙げた「東北地方稲作豊凶予想地点」のうち、④宮城県の江ノ島というのは、金華山のすぐ近傍にありますので、賢治が「宗谷挽歌」で言うところの「根室の海温と金華山沖の海温」というのは、遠藤吉三郎の「東北地方稲作豊凶予想地点」の中で、③根室の納沙布岬沖、④宮城県の江ノ島沖、に対応しているわけです。

以上見たように、宮澤賢治は、関豊太郎、安藤廣太郎、遠藤吉三郎という学者による東北地方の凶作予知の研究内容を、詳しく知っていたと推測されるのです。

※

かなり長い寄り道をしてしまいましたが、ここであらためて「測候所(下書稿(一))」に戻ります。

凶作をテーマにしたこの作品に出てくる、(三月までの海温表をもってこい)という一節は、上で見た関豊太郎の「海流説」に関連していることは疑いありません。ただ細かいことを言えば、関は4月および5月の海水温で豊凶が予測できると唱えていたわけなので、「三月までの海温表」ではまだ予測できないはずで、一方上記のように遠藤吉三郎は、1月から3月までの4つの地点の海水温から予測できるとしたわけですから、理屈からするとこの「海温表」は、遠藤による「東北地方稲作豊凶予想地点」のデータだとすれば筋が通ります。

1924年4月6日の日付で、賢治がこのような作品をスケッチしたきっかけとしては、同年3月25日の日付を持つ「晴天恣意」に記されているように、彼が水沢緯度観測所(水沢測候所と併設)を訪れて、種々の気象データを調べたことがあったのだろうと思われます。このあたりの経緯については、以前に「あのくしゃくしゃの数字」という記事に書きましたが、この時の記憶を胸に、凶作が到来するのではないかという不安を空想的に作品化したのが、「測候所」という作品だったのでしょう。

その下書稿(一)は、当初は「凶歳」と題され、その後「測候所幻想」と改題されて幻想性を増し、さらに下書稿(二)になると、前述のように「早池峰と栗駒山と北上川」が「シャーマン山」に変えられ、作品舞台も架空化されます。当初は「うしろの丘にのぼってゐ」たところの「百姓たち」は、「公園はいま/町民たちでいっぱい」と変えられますが、「丘→公園」「百姓→町民」の置き換えによって、何となくハイカラな雰囲気も漂ってきます。

そして、このように凶作を扱いながら、どこかハイカラな感じもする物語と言えば、あの「グスコーブドリの伝記」を連想せずにはいられません。

思えば「グスコーブドリの伝記」にも、次のような一節があります。

そしてちやうどブドリが二十七の年でした。どうもあの恐ろしい寒い気候がまた来るやうな模様でした。測候所では、太陽の調子や北のほうの海の氷の様子から、その年の二月にみんなへそれを予報しました。

ここにも「測候所」が出てきて、「太陽の調子」や「北のほうの氷の様子」から凶作を予知しようというのは、まさに安藤廣太郎の「東北地方ニ稲ノ凶作ヲ誘致スヘキ夏期低温ノ原因及之レカ予報ニ就キテ」に出てくる方法です。

※

さてここで、「グスコーブドリの伝記」を念頭に置けば、冒頭で疑問だった「炭酸表」なるものにも、見当が付いてきます。その最終章「カルボナード島」には、次のようにあります。

ある晩ブドリは、クーボー大博士のうちを訪ねました。

「先生、気層のなかに炭酸 瓦斯 がふえて来れば暖くなるのですか。」

「それはなるだらう。地球ができてからいままでの気温は、たいてい空気中の炭酸瓦斯の量できまつてゐたと言はれる位だからね。」

「カルボナード火山島が、いま爆発したら、この気候を変へる位の炭酸瓦斯を噴くでせうか。」

「それは僕も計算した。あれがいま爆発すれば、瓦斯はすぐ大循環の上層の風にまじつて地球ぜんたいを包むだらう。そして下層の空気や地表からの熱の放散を防ぎ、地球全体を平均で五度位温 にするだらうと思ふ。」

つまり、「測候所(下書稿(二))」に出てくる「炭酸表」というのは、上でクーボー大博士が行ったところの、「大気中の炭酸ガスの増加量から地球の気温の上昇度数を計算する」ために用いる数表なのではないでしょうか。

するとこの詩において、「炭酸表をもってこい」と叫んでいる人物は、後のクーボー大博士その人だ、ということになります。

すなわち、下書稿(一)において、凶作の恐れを検討するために「海温表をもってこい」と命じていたのは関豊太郎博士だったと思われますが、下書稿(二)で「炭酸表をもってこい」と言っているのはクーボー大博士であり、ここではもう凶作を単に「予報」する段階を超えて、それを科学技術的に「克服」するために、「表」を使おうとしているのです。

従来、「クーボー大博士のモデルは関豊太郎博士である」という説は、賢治研究者の間でかなり広く認められていて、井上克弘氏は「関教授は中肉中背であるので、この点がクーボー大博士と違っているが、眼鏡をかけたするどい目つき、大きな声と短気ですぐ怒鳴るところなど、関博士の性格はクーボー大博士に非常によく似ている」と述べ、また盛岡高農の授業で関教授が使っていた火山模型の動きが、クーボー大博士の「歴史の歴史といふことの模型」の着想の元になっているのではないかとも推測しておられます(井上克弘『石っこ賢さんと盛岡高等農林』地方公論社)。

また亀井茂氏は、「賢治がこの最後の仕事(引用者注:東北砕石工場技師)の選択に当たり関に伺いを立てていた事実は、彼の自伝的作品「グスコーブドリの伝記」で、主人公のブドリが師のクーボー大博士に相談し、迫り来る冷害克服のため死を覚悟し、カルボナード火山島に赴くことと暗に符合しており、そのブドリ終焉の地名カルボナードこそは、賢治最晩年命をかけた仕事である石灰岩の主成分炭酸石灰の炭酸塩(独名:カルボナート)名と重ねられている」と述べています(亀井茂「土壌肥料と宮沢賢治2─関豊太郎と宮澤賢治」)。

一方、この「測候所」の下書稿の上では、賢治が推敲を続けるうちに、関豊太郎博士がまさにクーボー大博士に変容していく現場が、見てとれるように思うのです。

棟方志功による「グスコーブドリの伝記」挿絵(『新校本宮澤賢治全集』第12巻校異篇より)

遊心

お久しぶりです。

炭酸表についてお悩みのようですが、深読みすぎるのではないでしょうかというのが私の懸念です。

私は単純に「炭酸(石灰)表」と解釈していました。

また「表」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは「対数表」でしょうか。

ご存知のように、pHは水素イオン濃度の常用対数にマイナスをつけた値と定義されていますので、計算がややこしくなります。pH5の酸性土壌をpH6にするには反あたり何キログラムの炭酸石灰を必要とするかは、土壌の土性(粘土質か砂質かなど)や陽イオン置換容量CEC(Cation Exchange Capacityの略)などによって大きく異なるので、賢治はあらかじめ土壌別の炭酸(石灰)表を用意して、すぐに施容量が出るようにしていたのではないでしょうか?

以上、一応、土壌肥料学を専門としていた者の解釈です。

なお、これは賢治の時代にはよくわかっていなかった事ですが、水稲には炭酸石灰よりもケイ酸石灰が必要だったのですが、水稲が好珪酸作物であり、ケイ素が準必須栄養素であることが解明されたのは戦後のことです。製鉄の産業廃棄物としての鉱滓がケイ酸肥料として脚光を浴びるようになり、現在まで続いています。国際ケイ酸会議というシンポジウムも何度か開かれているほどです。

この分野の最大の貢献者が京大名誉教授の高橋英一先生です。一応、私も、その門下生に当たります。高橋英一先生は京都大学を退官後も近畿大学に移られ、多くのわかり易い啓蒙書を出版されておられます。例えば「好ケイ酸植物と好カルシウム植物」や「肥料のきた道」、「植物と動物は何が違うか」など、ネット検索できますので、関心のある方はお調べ願います。

以上、参考になればと思い、久しぶりにコメントさせていただきました。

最後に、2009年9月、京都の西富屋要庵での会食は良い記念になりました。

改めて感謝申し上げます。

hamagaki

遊心さま、お久しぶりです。

またお会いできて、とても嬉しく存じます。

さて、「炭酸表」について、遊心さんの解釈をご教示いただきまして、ありがとうございます。

ただ、この「測候所」という詩には「4月6日」の日付が記されていますが、4月の時点で今年は冷害になるという可能性が予測された場合に、それから田や畑に炭酸石灰を入れたとしても、何か冷害の対策になるものでしょうか。

ご指摘のように石灰肥料は、賢治が非常に重視したものだとは思いますが、冷害になるからと言ってさらに石灰を増やせばよいというものでもないのではないかと、素人ながら思いました。

ということで私としては、「下書稿(一)」においては「三月までの海温表」によって、冷害のリスクをより詳しく見積もろうとしたのに対し、「下書稿(二)」の方で賢治は、炭酸ガスの温室効果による冷害対策という、「グスコーブドリの伝記」で開花するSF的な方法を夢想したのではないかと、ここでは考えてみた次第です。

いずれにせよ、今後ともまたよろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。