ここで「少女歌劇団詩群」と仮に呼んでいるのは、「春と修羅 第二集」所収の「春」および「「春」変奏曲」の二篇と、それらの発展形と言える「春 水星少女歌劇団一行」(補遺詩篇Ⅰ)および「春 変奏曲、」(「春と修羅 第二集」)の、計四篇の口語詩です。

まず下記は、その前半の二篇です。

一八四

春

一九二四、八、二二、

空気がぬるみ

沼には鷺百合の花が咲いた

むすめたちは

みなつややかな黒髪をすべらかし

あたらしい紺のペッティコートや

また春らしい水いろの上着

プラットフォームの陸橋の段のところでは

赤縞のずぼんをはいた老楽長が

そらこんな工合だといふふうに

楽譜を読んできかせてゐるし

山脉はけむりになってほのかにながれ

鳥は燕麦のたねのやうに

いくかたまりもいくかたまりも過ぎ

青い蛇はきれいなはねをひろげて

そらのひかりをとんで行く

ワルツ第CZ号の列車は

まだ向ふのぷりぷり顫ふ地平線に

その白いかたちを見せてゐない

一八四

「春」変奏曲

一九二四、八、二二、

いろいろな花の爵やカップ、

それが厳めしい蓋を開けて、

青や黄いろの花粉を噴くと、

そのあるものは

片っぱしから沼に落ちて

渦になったり条になったり

ぎらぎら緑の葉をつき出した水ぎぼうしの株を

あっちへこっちへ避けてしづかに滑ってゐる

ところがプラットフォームにならんだむすめ

そのうちひとりがいつまでたっても笑ひをやめず

みんなが肩やせなかを叩き

いろいろしてももうどうしても笑ひやめず

「春」というタイトルにもかかわらず、日付が「8月22日」となっているという季節のズレは、自らの体験を忠実に記録することを常としていた賢治の口語詩には珍しいことで、これらの作品のファンタジー的虚構性によるのでしょう。

また、作品番号(一八四)と日付(一九二四、八、二二、)が同一であるテクストが、それぞれ別個の作品として本文に採用されるというのも、『新校本全集』においては異例のことです。これら二つの作品は、花咲く沼のほとりのプラットフォームで娘たちが列車を待っている、という同じ場面を描きながらも、いずれもそれなりの独立性を有していることから、双方掲載という形になっているのでしょう。

上の前半二篇では、「楽長」は登場するもののまだ少女たちの素性は明かされていませんでしたが、次の「春 水星少女歌劇団一行」において、彼女らは「水星少女歌劇団一行」であることが示されます。「春」で羽を広げて飛んでいた青い蛇は、ここでドラゴンに進化し、「竜涎香」が少女たちの話題となっています。

さらに「春 変奏曲、」は、「「春」変奏曲」の最後にあった「そのうちひとりがいつまでたっても笑ひをやめず」という幕切れシーンから発展したもので、1933年7月5日という賢治が亡くなる2か月前の日付が入った、珍しい口語詩です。

これら後半の二篇では、何と言っても少女たちの賑やかな会話が印象的です。ちょっと長くなりますが、下記のような具合です。

春

水星少女歌劇団一行(ヨハンネス! ヨハンネス! とはにかはらじを

ヨハンネス! ヨハンネス! とはにかはらじを……)

(あらドラゴン! ドラゴン!)

(まあドラゴンが飛んで来たわ)

(ドラゴン、ドラゴン! 香油をお呉れ)

(ドラゴン! ドラゴン! 香油をお呉れ)

(あの竜 、翅が何だかびっこだわ)

(片っ方だけぴいんと張って東へ方向を変へるんだわ)

(香油を吐いて落してくれりゃ、座主 だって助かるわ)

(竜の吐くのは夏だけだって)

(そんなことないわ 春だって吐くわ)

(夏だけだわよ)

(春でもだわよ)

(何を喧嘩してんだ)

(ねえ、勲爵士、竜の吐くのは夏だけだわね)

(春もだわねえ、強いジョニー!)

(あゝ竜 の香料か。あれは何でもから松か何か

新芽をあんまり食ひすぎて、胸がやけると吐くんださうだ)

(するといったいどっちなの !!)

(つまりは春とか夏とかは、季節の方の問題だ、

竜の勝手にして見ると、なるべく青いいゝ芽をだな、

翅をあんまりうごかさないで、なるべくたくさん食ふのがいゝといふ訳さ

ふう いゝ天気だねえ、どうだ、水百合が盛んに花粉を噴くぢゃあないか。)沼地はプラットフォームの東、いろいろな花の爵やカップが、代る代る厳めしい蓋を開けて、青や黄いろの花粉を噴くと、それはどんどん沼に落ちて渦になったり条になったり株の間を滑ってきます。

(ねえジョニー、向ふの山は何ていふの?)

(あれが名高いセニヨリタスさ)

(まあセニヨリタス!)

(まあセニヨリタス!)

(あの白いのはやっぱり雪?)

(雪ともさ)

(水いろのとこ何でせう)

(谷がかすんでゐるんだよ

おゝ燃え燃ゆるセニヨリタス

ながもすそなる水いろと銀なる襞をととのへよ

といってね)

(けむりを吐いてゐないぢゃない?)

(けむをはいたは昔のことさ)

(そんならいまは死火山なの)

(瓦斯をすこうし吐いてるさうだ)

(あすこの上にも人がゐるの)

(居るともさ、それがさっきのヨハンネスだらう、汽車の煙がまだ見えないな)ジョニーは向ふへ歩いて行き、向ふの小さな泥洲では、ぼうぼうと立つ白い湯気のなかを、蟇がつるんで這ってゐます。

一八四ノ変

春 変奏曲、

一九三三、七、五、

(ギルダちゃんたらいつまでそんなに笑ふのよ)

(あたし……やめやうとおも……ふんだけれど……)

(水を呑んだらいゝんぢゃあないの)

(誰かせなかをたゝくといゝわ)

(さっきのドラゴが何か悪気を吐いたのよ)

(眼がさきにおかしいの お口がさきにおかしいの?)

(そんなこときいたってしかたないわ)

(のどが……とっても……くすぐったい……の……)

(まあ大へんだわ あら楽長さんがやってきた)

(みんなこっちへかたまって、何かしたかい)

(ギルダちゃんとてもわらってひどいのよ)

(星葉木の胞子だらう

のどをああんとしてごらん

こっちの方のお日さまへ向いて

さうさう おゝ桃いろのいゝのどだ

やっぱりさうだ

星……葉木の胞子だな

つまり何だよ 星葉木の胞子にね

四本の紐があるんだな

そいつが息の出入のたんび

湿気の加減がかはるんで、

のどでのびたり、

くるっと巻いたりするんだな

誰かはんけちを、水でしぼってもっといで

あっあっ沼の水ではだめだ、

あすこでことこと云ってゐる

タンクの脚でしぼっておいで

ぜんたい星葉木なんか

もう絶滅してゐる筈なんだが

どこにいったいあるんだらう

なんでも風の上だから

あっちの方にはちがひないが)

そっちの方には星葉木のかたちもなくて、

手近に五本巨きなドロが

かゞやかに日を分劃し

わづかに風にゆれながら

枝いっぱいに硫黄の粒を噴いてゐます

(先生、はんけち)

(ご苦労、ご苦労

ではこれを口へあてゝ

しづかに四五へん息をして さうさう

えへんとひとつしてごらん

もひとつえへん さう、どうだい)

(あゝ助かった

先生どうもありがたう)

(ギルダちゃん おめでたう)

(ギルダちゃん おめでたう)

ベーリング行XZ号の列車は

いま触媒の白金を噴いて、

線路に沿った黄いろな草地のカーペットを

ぶすぶす黒く焼き込みながら

梃々として走って来ます

この後半二篇を読んで感じるのは、賢治という人は思春期の少女たちの会話や振る舞いを、何でこれほどまでに活き活きと造形し描写することができるのか、という素直な驚きです。1933年7月というと、賢治は二度目の病床について既に2年がたち、外出もできずに寝込んでいる重病人だったわけですが、どこからこのような瑞々しい感覚が溢れてくるのでしょう。

このような少女たちの描写の背景については、後でまたあらためて考えてみたいと思います。

※

それにしても、1924年8月に「春」という小さな詩を書いた後、いつものようにただそのテクストの推敲を重ねていくだけでなく、ファンタジーの翼をさらに様々な方向に広げ、死の直前まで種々の関連作品を生み出して「詩群」にまで発展させた、賢治のこの「少女歌劇団」という題材に対する思い入れの強さは、いったい何なのでしょうか。

その答えとして私は、これらの明るく無邪気な作品群の底流には、亡くなった妹トシへの尽きせぬ追憶の思いがあったからなのではないか、と考えます。これらの少女たちは、賢治にとって何らかの意味でトシのイメージと重なり合っており、そのイメージの様々なバリエーションを大切に保存しようとして、作品化が重ねられていったのではないかと、私は想像するのです。

すなわち、1924年6月~7月に書かれた妹に関わる作品群「鳥の遷移」「〔この森を通りぬければ〕」「〔北上川は熒気をながしィ〕」「薤露青」というグループの延長線上に、これら「少女歌劇団詩群」は位置づけられるのではないかと思うのです。

もちろん、「春」などの作品とトシの死とのつながりについては、早くから木村東吉さん(「『春と修羅』第二集 私註と考察(その四)「一八四 春」」1988)や、大塚常樹さん(「『青森挽歌』から『春』、そして『春 変奏曲』へ─《蛇》と《蛙》のイマジネーション―」1995)らが指摘しておられ、その根拠としてはたとえば「鳥は燕麦のたねのやうに/いくかたまりもいくかたまりも過ぎ」という表現と、「青森挽歌」の《鳥がね、たくさんたねまきのときのやうに/ばあつと空を通つたの》の類似や、蛇や蛙の登場などが挙げられています。

それに加えて、私はこれら「少女歌劇団詩群」に登場する少女たちの姿に、女学校生だった頃のトシ自身の面影を、感じずにはいられないのです。

それは、「〔北上川は熒気をながしィ〕」に出てくる女学生がトシのイメージで造形されていることや、また「薤露青」で「声のいゝ製糸場の工女たち」の中に「わたくしの亡くなった妹の声が/たしかに二つも入ってゐる」ことを、まさしく受け継いでいるように、私には思えるのです。

これをもう少し詳しく見てみます。

「薤露青」の「声のいゝ製糸場の工女たち」は、「わたくしをあざけるやうに歌って行」くのですが、この「あざける」というニュアンスは、本気で侮蔑しているとか馬鹿にしているという風には思えません。それはちょうど「〔北上川は熒気をながしィ〕」の女学生が、先駆形で兄に対して「トロバトーレもおちぶれたわね」と揶揄したり、学名をすぐに答えないと「知らないんだわきっと」とからかったりしているようなもので、これは一見「あざけって」いるようではあっても、真の仲の良さを前提とした、一種の戯れだと思うのです。

一方、「春 水星少女歌劇団一行」に出てくる少女たちも、年上の男性に対して「ねえ、ジョニー」と馴れ馴れしく呼びかけ、答えが要領を得ないと「するといったいどっちなの!!」と遠慮なく問い詰めたりしており、これも一見すると不躾な言動のように思えますが、お互いの親しさがあってこそのやり取りなのでしょう。

こういう「恐れ知らずの天真爛漫さ」によって堂々と大人と対峙できるのは、十代までの少女だけに許された特権なのではないかと思ったりします。

私が推測するには、女学校時代までのトシも、利発さとともにこういう無邪気な天真爛漫さにも溢れた少女だったと思うのです。

トシは、花巻高等女学校4年の時に、音楽教師との恋愛沙汰を新聞のゴシップ記事にされ衆目を浴びるという、ひどいスキャンダルに見舞われるのですが、後年この問題について我が身を振り返って記した「自省録」には、この苦い経験をするまでの自分について、「いい気になり易く思ひあがり易かった」「余りに永い間人人の好意と称賛との中に馴れてゐた」「あの経験に逢はない前の彼女は余りに幸福に馴れ、自分の意識に傲る事をおぼえてゐた」と、容赦なく自己批判しています。これらの表現は、「自省録」の目的からして多少は厳しすぎるところもあるかもしれませんが、しかしそれまでのトシは、活発で自分の気持ちを率直に表現する少女だったようです。

森荘已池『宮沢賢治の肖像』には、「大正のはじめのある年」の夏に、宮澤家の親子が代わる代わる志戸平温泉で静養していた頃のエピソードが記されています。トシとクニの姉妹は志戸平温泉に滞在し、政次郎と賢治とシゲは自宅に残って、色紙で七夕の飾りを作っていました。

夜になって万灯をかつぎ歩く星まつりのはじまろうとするとき、とし子がひょっこり志戸平温泉から帰ってきた。父がおどろいて、ひとりでかえってきたのか、歩いてきたのかときくと、七夕祭をみたいから、ひとりでかえってきたもやと答えた。そして賢治のつくったいろ紙細工を、さっそく上手ではないとひやかした。

──男の子のいくじのないのもこまりものだが、女の子のあまり勝気なのもよいことではない。ほどよく調和していないとこまる。

と、父は思った。(『宮沢賢治の肖像』p.136)

大正の初期ということで、トシが高等女学校生だった頃の出来事かと思われますが、11kmほどの夜道を歩いて帰って父を驚かし、賢治が作った七夕飾りを見つけるや「上手でないとひやかした」というのは、実は彼女はけっこうお転婆な娘だったのではないでしょうか。

しかし、人前では大人しく抑制的な賢治にとっては、いつも物怖じせずに自分の考えをしっかり述べる妹のこういった積極性は、頼もしくもありまた愛らしくもある性質だったのではないかと、私は思うのです。「〔北上川は熒気をながしィ〕」で、妹の鋭い突っ込みにたじたじとなりながらも、いかにも楽しそうに受け答えをしている兄の様子を見ると、そう感じずにはいられません。

「薤露青」において、「製糸場の工女たち」が妹の声を交えつつ「わたくしをあざけるやうに歌って行」った時にも、賢治は在りし日のトシとのやり取りを連想して、寂しいどころかきっと懐かしくて嬉しかったのだろうと思うのです。

さて、女学校の卒業を目前にしたトシは、上記のスキャンダルのために、もはや地元花巻で暮らすことには耐えられず、卒業するとすぐに東京の日本女子大学の予科に入学します。

彼女はもう一日も早くこの苦しい学校と郷里とからのがれ度い云ふの外には、麻の様に乱れた現在を整理する気力も勇気も全く萎え果ててゐた。そして全く文字通りに彼女は学校から逃れ故郷を追はれたのであった。(宮澤トシ「自省録」より)

そして彼女は大学で、やはり優秀な成績を続ける一方、ひたすら信仰の道を求めるようになります。「弱い糸を極度まで張った様な(自省録)」状態の末、卒業直前には肺炎に罹ってしばらく入院を余儀なくされますが、花巻に戻って療養し、己れと向き合い「自省録」をまとめた後、勇気を奮って母校の教壇に立つことになります。

兄賢治の前には、娘時代よりも内省的で慎ましい一人の大人の女性となった、妹がいたことでしょう。

※

ところで先に、賢治はいったいどうしてこれほどまでに瑞々しく、少女たちの会話や振る舞いを活写できたのだろうかという疑問を述べましたが、これについては一つの想像をしてみることができます。

賢治は、1921年12月に稗貫農学校の教師として就職したのですが、この学校は花巻高等女学校のすぐ隣にあったのです。ですから賢治が学校にいる間は、登下校する女学生たちの会話は常に耳に入ってきたでしょうし、また音楽教師藤原嘉藤治の指導による生徒たちの可憐な歌声も、聞こえてきたことでしょう。

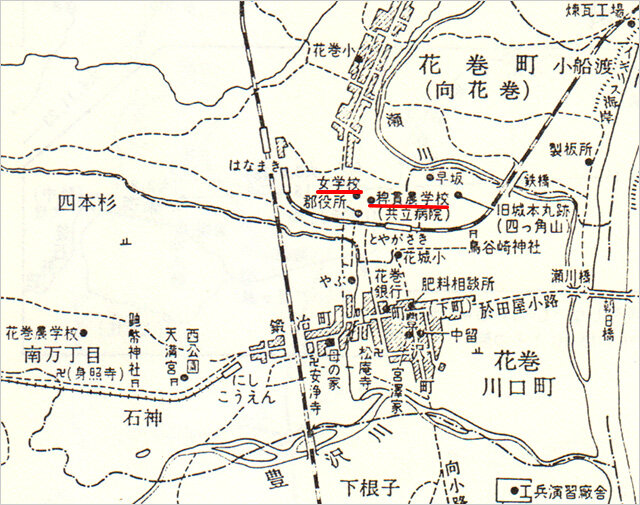

大正初期花巻付近概念図(『新校本全集』第16巻(下)補遺・伝記資料篇p.204より)

稗貫郡立稗貫農学校は、1923年4月に移転して岩手県立花巻農学校となりますので、1921年12月から1923年3月までの1年と4か月にわたり、賢治は女学生たちの声を毎日聞く環境にあったわけで、この経験が後に「春 水星少女歌劇団一行」や「春 変奏曲、」における少女たちの会話を創作するための、一つの下地になったのではないかと思うのです。

とりわけこの1921年12月~1923年3月という期間は、日一日と死に近づいていくトシを見守っていた1年間と、1922年11月の臨終後は、その死の悲嘆に暮れる4か月間という特別な月日だったわけです。毎日職場に出勤しながら、トシの後輩であり元教え子である少女たちが隣の校舎に出入りする様子を、いったい賢治はどんな思いで眺めていたことでしょうか。彼女らの溌溂と躍動する言葉や振る舞いを、元気だった娘時代のトシの姿に、重ね合わせずにはいられなかったのではないでしょうか。

すなわち、「春」「「春」変奏曲」「春 水星少女歌劇団一行」「春 変奏曲、」という四篇の「少女歌劇団詩群」に登場する可憐な少女たちの姿には、まだあの忌まわしいスキャンダルに見舞われず、純真無垢で快活だった頃のトシの残像が、刻み込まれているのではないかと私は思うのです。ちょうど「〔北上川は熒気をながしィ〕」の女学生の言葉に、かつて兄と妹の間で繰り広げられた幸福な会話のイメージが、大切に保存されているように。

ところで、大塚常樹さんが指摘しておられるように、これらの作品群の底には、「性」のテーマが伏流しています。とりわけ「春 変奏曲、」などは、少女の「桃いろののど」に「星葉木の胞子」が入りこんで、それが少女の「息の出入のたんび」に「のどでのびたり、くるっと巻いたりする」というのですから、淫靡な描写に陥るギリギリ手前の線を、作者は巧みに綱渡りしている感さえあります。

そして、ここが重要なところだと私は思うのですが、作品の設定にはこれほど周到に性的な仄めかしがなされているにもかかわらず、登場する少女も楽長も、性的な意味合いの頓着はまったく皆無に振る舞っているのです。少女は何の恥じらいもなく楽長にその咽頭部を見せますし、楽長の方もまるで医者が手慣れた処置をするように、何を臆することもなく即物的に対処したのです。

つまりここでは、新聞記者がトシと音楽教師を題材にフレームアップした醜聞とは正反対に、事態は表面上「無性的(asexual)」に淡々と処理され、一件落着しているのです。

賢治がこれらの作品において、少女たちと年上男性との関係を「歌劇団」と「楽長」に設定することで「音楽」を介在させた理由は、トシと音楽教師の間でもほんとうはありえたかもしれない(あってほしかった)ところの、まるで「兄と妹たち」のような無垢な信頼関係を、ここに形象化し保存しようとしたのではないかと、思ったりもします。

歌が好きだったトシと兄妹たちの様子について、関登久也は次のように書いています。

令妹とし子さんが日本女子大学在学中、大学病院分院に入院し、賢治はその看護に母上とともに上京しました。上京した年は大正七年賢治二十三歳で、とし子さんの病気が治癒して帰郷したのは、その翌年の二月です。そのころの宮沢家は家内の人たちが全部家にそろったころですから家中は毎日和気あいあいとして非常に楽しいもののようでありました。賢治は三人の令妹、とし子、しげ子、くに子、それに愛弟の清六さんを相手に、いろいろの遊びをしたようです。夕方など座敷の前にあった縁側に兄妹そろって出て、みんなでいっしょに唱歌を歌ったりしました。讃美歌などが特に好きで、合唱がはじまると、そのころ中気にかかっていたおばあさんは、布団を縁側近く持ちださせて、孫たちの歌うのを楽しそうに聞いたりしました。とし子さんはずいぶん唱歌の好きな女性で、この合唱団もおそらくとし子さんが中心になり、あとの兄妹たちは、とし子さんに誘われて歌ったのでしょう。その家庭だんらんのありさまははたの目にもうらやましいほどで、そのころの賢治は、生涯中一番楽しかったのではないでしょうか。(関登久也『宮沢賢治随聞』p.58)

トシの残像を封入した詩群が、「少女歌劇団」という設定のもとで書かれたのは、上記のようにトシが歌が大好きで、賢治もよく一緒に歌ったことと関連しているのではないかと思います。

最後に、「春 変奏曲、」が、なぜ1933年7月などという異例の日付を持った草稿として生まれたのかという問題について、少しだけ考えておきます。

賢治は、1932年8月に創刊された『女性岩手』という雑誌に、その創刊号から4号、7号、9号(没後)と、4回にわたって詩作品を寄稿していて、これは晩年の賢治がかなり積極的に関わった雑誌の一つでした。実は、この『女性岩手』を創刊し運営していたのは、花巻在住でトシとは花巻高女の同級生だった多田ヤスという女性で、妹の縁もあったことから、賢治はその活動に協力を惜しまなかったのかと思われます。

賢治が『女性岩手』に掲載された自作を最後に見ることができたのは、1933年7月20日発行の第7号に載った「花鳥図譜・七月・」で、これは「〔北上川は熒気をながしィ〕」の手入れ形なのです。

トシの同級生だった多田ヤスに依頼されて、トシのイメージを封じ込めた「花鳥図譜・七月・」の原稿を整えるうちに、賢治の胸の内には女学校時代のトシと同級生との交流の様子が蘇り、そこから発展したファンタジーが、1933年7月5日付けで「春 変奏曲、」として誕生したのではないか……ということを、私は思わずにはいられません。

※

「春 水星少女歌劇団一行」は、「ヨハンネス! ヨハンネス! とはにかはらじを……」という少女たちの祈りから始まります。

賢治が、これらの「少女歌劇団詩群」によって、

【関連記事】

・お口がさきにおかしいの?

コメント