「春 変奏曲」という作品は「春と修羅 第二集」に分類されていますが、日付は1933年7月5日となっていて、賢治が亡くなるほんの2ヵ月前にあたります。死を目前にした彼が、こんなにみずみずしい作品を書いていたというのは、ちょっとした驚きです。登場する少女たちはあくまで無邪気なのですが、そこにはかぎりなく官能的な雰囲気が漂っています。

一八四ノ変

春 変奏曲、

一九三三、七、五、(ギルダちゃんたらいつまでそんなに笑ふのよ)

(あたし……やめやうとおも……ふんだけれど……)

(水を呑んだらいゝんぢゃあないの)

(誰かせなかをたゝくといゝわ)

(さっきのドラゴが何か悪気を吐いたのよ)

(眼がさきにおかしいの お口がさきにおかしいの?)

(そんなこときいたってしかたないわ)

(のどが……とっても……くすぐったい……の……)

(まあ大へんだわ あら楽長さんがやってきた)

(みんなこっちへかたまって、何かしたかい)

(ギルダちゃんとてもわらってひどいのよ)

(星葉木の胞子だらう

のどをああんとしてごらん

こっちの方のお日さまへ向いて

さうさう おゝ桃いろのいゝのどだ

やっぱりさうだ

星……葉木の胞子だな

つまり何だよ 星葉木の胞子にね

四本の紐があるんだな

そいつが息の出入のたんび

湿気の加減がかはるんで、

のどでのびたり、

くるっと巻いたりするんだな

誰かはんけちを、水でしぼってもっといで

あっあっ沼の水ではだめだ、

あすこでことこと云ってゐる

タンクの脚でしぼっておいで

ぜんたい星葉木なんか

もう絶滅してゐる筈なんだが

どこにいったいあるんだらう

なんでも風の上だから

あっちの方にはちがひないが)

そっちの方には星葉木のかたちもなくて、

手近に五本巨きなドロが

かゞやかに日を分劃し

わづかに風にゆれながら

枝いっぱいに硫黄の粒を噴いてゐます

(先生、はんけち)

(ご苦労、ご苦労

ではこれを口へあてゝ

しづかに四五へん息をして さうさう

えへんとひとつしてごらん

もひとつえへん さう、どうだい)

(あゝ助かった

先生どうもありがたう)

(ギルダちゃん おめでたう)

(ギルダちゃん おめでたう)

ベーリング行XZ号の列車は

いま触媒の白金を噴いて、

線路に沿った黄いろな草地のカーペットを

ぶすぶす黒く焼き込みながら

梃々として走って来ます

少女たちに囲まれて、「のどをああんとしてごらん」と話しかけ、「さうさう おゝ桃いろのいゝのどだ」とつぶやく楽長に対して、私は嫉妬さえ覚えてしまうのですが(笑)、本日は作品そのものの中身というよりも、この作品の6行目に出てくる、「眼がさきにおかしいの お口がさきにおかしいの?」という言葉について、ちょっと考えてみたいと思うのです。

「眼が先におかしい」「口が先におかしい」というのは、いったいどういうことを言っているのでしょうか。

まず、ここで言われている「おかしい」とは、「具合が悪い」という意味の「おかしい」(頭がおかしい、等)ではないですよね。「眼の具合が悪いから笑う」ということは、普通ありえないからです。つまりこの「おかしい」は、笑いの背景にある情動としての、「可笑しい」という心理状態のことだと解釈できます。

すると、「眼が先に可笑しいのか、口が先に可笑しいのか」という問いは、「可笑しい」という情動の起源を、笑う少女に尋ねていることになります。私なりにこの問いを翻訳して言いかえると、「あなたは何か面白いものを(眼で)見たために笑っているの? それとも口が勝手に笑ってしまうの?」ということになります。

実際のところは、少女は星葉木の胞子が咽頭部に引っかかったために、くすぐったくて笑いつづけていたわけで、何かを見て「可笑しい」と感じたのではありませんでした。「お口がさきにおかし」かったのです。

テクストの意味はただそれだけのことなのですが、私はこの箇所を読んで、賢治がこの作品を書いた当時に話題となっていた、心理学・生理学上の一つの論争のことを思い出しました。

それは、情動の起源に関する二つの仮説です。簡単に言えば、「人はおかしいから笑うのか、笑うからおかしいのか」という問題です。

◇ ◇

ふつう私たちは、「おかしいから笑う」「悲しいから泣く」のだと思っているでしょう。まず心の中に、おかしいとか悲しいとかいう情動(感情)が生まれて、その結果として、笑うとか泣くとかいう身体的な表現が行われると考えるのです。 ところが19世紀末に、この常識的な考えに対して異議が唱えられました。アメリカの心理学者・哲学者ウィリアム・ジェームズ(右写真:ウィキメディア・コモンズより)は、人間はしばしば情動を自覚するよりも先に、身体的な反応をしていることに注目しました。たとえば、突然目の前に大きな物体が落ちてきたとすると、いったい何が起こったのか理解する前に、人は思わず立ち止まり、心臓の鼓動は早まって、体中の筋肉に力が入っているでしょう。そしてその一瞬後に、「恐怖」の感覚が湧き起こるのです。

ところが19世紀末に、この常識的な考えに対して異議が唱えられました。アメリカの心理学者・哲学者ウィリアム・ジェームズ(右写真:ウィキメディア・コモンズより)は、人間はしばしば情動を自覚するよりも先に、身体的な反応をしていることに注目しました。たとえば、突然目の前に大きな物体が落ちてきたとすると、いったい何が起こったのか理解する前に、人は思わず立ち止まり、心臓の鼓動は早まって、体中の筋肉に力が入っているでしょう。そしてその一瞬後に、「恐怖」の感覚が湧き起こるのです。

ジェームズは1890年に刊行した『心理学概論』において、「身体的変化は刺戟の知覚の直後に現われるが、その身体的変化の心的体験こそが、情動である」と述べました。そして、「われわれは泣くから悲しいと感じ、闘うから怒り、震えるから恐れるのだ」と説くのです(The Principles of Psychology, p.450)。

この説は、当時の常識をくつがえすものでしたが、発表当初から広く受け容れられ、同じ頃に同様の主張していたデンマークの心理学者カール・ランゲの名前と合わせて、「ジェームズ・ランゲ説」あるいは「情動の末梢起源説」と呼ばれるようになりました。

これに対して20世紀前半には、情動やその身体表現を司っているのは脳であり、とりわけ視床という場所がその中枢であるとの説が、生理学者ウォルター・キャノンとフィリップ・バードによって主張されました。これは、「キャノン・バード説」あるいは「情動の中枢起源説」と呼ばれます。

こちらの説は、さまざまな部位で神経を切断して行う動物実験のデータをもとに、情動の感情表現は中枢神経の指令によっていることを明らかにしました。

この正反対の二つの学説の間では、しばらく論争が続きましたが、結局どちらが正しくてどちらが間違いということにはなりませんでした。現在は、人間の情動には、中枢起源と末梢起源の両方の要素が関与していると考えられています。

最近でも、アメリカの心理学者ポール・エクマンは、ボランティア学生を対象とした実験を行い、顔面の笑いの筋肉を繰り返し収縮させていると楽しい気持ちになり、皺眉筋という眉をひそめる筋肉を収縮させているとつらい悲しい気持ちになるという結果を報告しています。

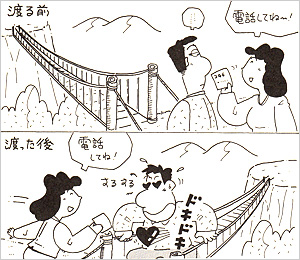

あるいは、ドナルド ・ダットンとアーサー・アロンが1974年に発表した「吊り橋実験」は、次のようなものでした(右図は講談社ブルーバックス『人はなぜ笑うのか』より)。

・ダットンとアーサー・アロンが1974年に発表した「吊り橋実験」は、次のようなものでした(右図は講談社ブルーバックス『人はなぜ笑うのか』より)。

独身男性の被験者を対象に、その半分は高い吊り橋を渡る前に、残り半分は吊り橋を渡った後に、若い女性がアンケート調査を行い、結果に関心があれば後で連絡をして下さいと言って、電話番号を教えておきます。すると、吊り橋を渡る前にアンケートを受けた男性で連絡してきたのは1割程度だったのに対して、渡った後にアンケートを受けた男性は、ほとんどが連絡をしてきたということです。

この結果は、高い吊り橋を渡った後で胸がドキドキしていた男性は、その感覚を女性が魅力的なのでドキドキしていると「勘違い」してしまい、思わず後で連絡したくなったのだろうと解釈されました。「魅力的な女性だからドキドキする」という通常のパターンとは逆に、「ドキドキするから魅力的な女性と感じる」という現象が起こっているということになります。

つまりこれら二つの実験は、いずれも「情動の末梢起源説」を支持する結果になったというわけです。

◇ ◇

さて、このへんで賢治の「春 変奏曲」に戻ると、ここに出てくる「眼がさきにおかしいの お口がさきにおかしいの?」という言葉は、以上の文脈で言いかえれば、「あなたの笑いは、中枢起源なのか、末梢起源なのか?」ということを問うているのだということになります。

そして私は、賢治が書いたこのような命題は、当時の心理学・生理学の動きと単に偶然一致したのではなくて、彼が「情動の起源説」という学問的な論点をおさえた上で、意識的に書いたのに違いないと思っています。

賢治の作品では、「春と修羅 第二集」所収の「林学生」に出てくる「ジェームス」は、上に登場したウィリアム・ジェームズのことと思われますし、彼の「心象スケッチ」という動的詩作の方法論は、ジェームズの「意識の流れ」という心理学説に依っていると解釈するのが一般的です。また、1925年に森佐一に宛てた書簡200において、「或る心理学的な仕事」と賢治が呼んだ内容は、ウィリアム・ジェームズの『宗教的体験の諸相』に倣って、自分の超自然的体験を整理し体系化しようとする構想だったのではないかと思われます(「或る心理学的な仕事」参照)。

このように、ウィリアム・ジェームズの著作をいくつも読んで心酔し、蔵書には大学レベルの生理学の教科書も備えていたという賢治ですから、きっと「ジェームズ・ランゲ説」を知った上で、こういうテーマを作品中にさらりと潜ませたのだろうと、私は思うのです。

そしてさらに考えてみると、この「春 変奏曲」という作品の構成そのものも、まるで「情動の末梢起源説」を実証しようとしているように見えてしまうのです。

ここに登場する少女はみんな無垢で無邪気で、テキストには性的な描写など一切出てきません。しかし、文脈を無視して作中の情景を断片的に切りとると、そこには絶え間なく襲う身体感覚にあらがえず、喘ぎつつ身悶えする少女の姿があります。そして楽長は、おもむろに少女の唇を開かせて、美しいピンク色の粘膜をのぞき見るのです。

周到に配置されたその一連のイメージは、前述のダットンとアロンの「吊り橋実験」のように、読む人の情動を「勘違い」させてどこかへ導くのに、十分なものではないでしょうか。

それを賢治は、きちんと設計していたと思うのです。私としては、身体も衰弱していた死去2ヵ月前の賢治が、こんなに精妙で官能的な作品を書いてくれていたということに、快哉を叫びたいような気持ちです。

若い頃から春画の収集を趣味としていたという宮澤賢治の一側面は、その作品からはあまりうかがえませんが、この詩こそその貴重な一幅なのではないかと、私はひそかに考えています。

signaless

素晴らしい発見!

賢治も「おっ、気づきましたね」なんて、驚き喜んでいるかもしれません。

この作品を遡って変容の様を眺めるのもまた楽しいですね。プラットフォームで笑い転げている娘を見かけたことから賢治の想像(創造?)が広がっていったのでしょうか。

死の間際までもこんな詩を書いていた賢治。性は生。泣きたくもあり、笑いたくもあります。

hamagaki

signaless さん、こんばんは。

「春」から「「春」変奏曲」、「春 水星少女歌劇団一行」、そして「春 変奏曲」へと至る、この一連のファンタジックな作品群が、どのようにして着想されたのかということには、とても興味を引かれますね。

題名にも「少女歌劇団」と出てくるように、1914年に誕生した「宝塚少女歌劇団」、1917年に誕生した「東京少女歌劇団」などの活動に興味を持った賢治が、雑誌記事など何らかの情報から想像の翼を広げて作品化したという可能性は、一つ考えられます。

またそれと別のルートを考えるとすれば、このように少女が集まっているというのは、女学校に何か関係があるのかもしれません。

それに関連して。

最初の「春」のスケッチ日付は1924年8月22日となっていますが、この直前の1924年8月20日付けで、藤原嘉藤治は「或る日の『宮沢賢治』」という詩を書いています。

その内容からすると、8月20日に賢治は嘉藤治の家を訪問して、二人でいろいろ語り合ったようで、するとその時に嘉藤治から聞いた女学生たちの話が、「春」の題材になったのかもしれないと思ったりもします。

藤原嘉藤治は花巻高等女学校の音楽の教師でしたから、さしずめこの作品に当てはめれば、「楽長」さんに相当するわけですね・・・。

ゆき

7月7日から上映中のアニメ『グスコーブドリの伝記』のどこかのシーンで、この詩が読まれた気がしました。

勘違いだったかもしれませんが‥‥。

hamagaki

ゆき様、お久しぶりです。

まだ映画見ていませんが、そうなんですか?

そのうち見に行くと思いますので、注意してみますね~(^_^)

signaless

映画で流れたのは『青森挽歌』https://ihatov.cc/haru_1/052_d.htmの一部でしたね。

「ギルちゃん」=「ギルダちゃん」?

賢治はギルダにもトシを重ねたか、と思うのですが。

ゆきさんのお陰でそのことを思い出しました。