前回、「あのくしゃくしゃの数字」という記事に書いたように、「晴天恣意」(「春と修羅 第二集」)という作品は、賢治が水沢の緯度観測所に出かけて、その年の気候や作況について予測するために、三陸沖の海水温などの最新のデータを調査し分析する作業を行う中での一コマだったのだろうと、私は思っています。

ちょっと長い作品ですが、まずここに引用しておきます。

一九

晴天恣意

一九二四、三、二五、つめたくうららかな蒼穹のはて

五輪峠の上のあたりに

白く巨きな仏頂体が立ちますと

数字につかれたわたくしの眼は

ひとたびそれを異の空間の

高貴な塔とも愕ろきますが

畢竟あれは水と空気の散乱系

冬には稀な高くまばゆい積雲です

とは云へそれは再考すれば

やはり同じい大塔婆

いたゞき八千尺にも充ちる

光厳浄の構成です

あの天末の青らむま下

きらゝに氷と雪とを鎧ひ

樹や石塚の数をもち

石灰、粘板、砂岩の層と、

花崗斑糲、蛇紋の諸岩、

堅く結んだ準平原は、

まこと地輪の外ならず、

水風輪は云はずもあれ、

白くまばゆい光と熱、

電、磁、その他の勢力は

アレニウスをば俟たずして

たれか火輪をうたがはん

もし空輪を云ふべくば

これら総じて真空の

その顕現を超えませぬ

斯くてひとたびこの構成は

五輪の塔と称すべく

秘奥は更に二義あって

いまはその名もはゞかるべき

高貴の塔でありますので

もしも誰かゞその樹を伐り

あるひは塚をはたけにひらき

乃至はそこらであんまりひどくイリスの花をとりますと

かういふ青く無風の日なか

見掛けはしづかに盛りあげられた

あの玉髄の八雲のなかに

夢幻に人は連れ行かれ

見えない数個の手によって

かゞやくそらにまっさかさまにつるされて

槍でづぶづぶ刺されたり

頭や胸を圧し潰されて

醒めてははげしい病気になると

さうひとびとはいまも信じて恐れます

さてそのことはとにかくに

雲量計の横線を

ひるの十四の星も截り

アンドロメダの連星も

しづかに過ぎるとおもはれる

そんなにもうるほひかゞやく

碧瑠璃の天でありますので

いまやわたくしのまなこも冴え

ふたゝび陰気な扉を排して

あのくしゃくしゃの数字の前に

かゞみ込まうとしますのです

集中して行っていた作業に一段落を付け、ちょっとひと息ついて、心地よい疲労感とともに空の雲を眺め、空想の翼を広げる・・・。そんな賢治の様子は、2年前の「雲の信号」(『春と修羅』)という作品の時と、ちょうど同じです。もっともこの時は、陰気な室内で数字を相手にするのではなくて、農学校で農具の手入れか何かをしていたようですが。

ところでどちらの作品にも、雲の下にある「山」が、初めの方に少しだけ登場します。「雲の信号」では、4~6行目に「山はぼんやり/岩頸だつて岩鐘だつて/みんな時間のないころのゆめをみてゐるのだ」と描写されています。岩頸や岩鐘というのは、農学校から西の方向に連なる、奥羽山系の山々のことでしょう。

一方、「晴天恣意」の方には山の固有名詞が入っていて、まず「下書稿(一)」では2行目に「原体山の右肩あたりに」と書かれますが、それが「下書稿(一)手入れ形」では「種山ヶ原の右肩あたり」に変えられ、さらに「下書稿(二)手入れ形」では、「五輪峠の上あたりに」となります。

原体山も種山ヶ原も五輪峠も、水沢から見れば東北東の方角にあたり、雲が位置する方向を表すという意味では、山が変わっても大した違いは起こらないのですが、なぜ賢治はこんなに細かく山の名前にこだわったのか、ちょっと不思議なところです。

ただ、この山々のある方向、すなわち賢治が見ていた雲が浮かんでいた方角が、水沢から見るとほぼ遠野の方角にあたることには、作品の着想の上で意味があるかもしれません。詩の中ほどでは雲に関連して、『遠野物語』を彷彿とさせるような、かなり恐ろしい伝承が語られるのです。

下の地図で、赤の(M)は水沢緯度観測所、水色の(1)は原体山、(2)は種山ヶ原、(3)は五輪峠、赤の(T)は遠野の位置を示しています。正式名称が「原体山」という山は今は見あたらないのですが、現在「原体剣舞連」詩碑が建っている「経塚森」がそれではないかととりあえず推測し、その場所にマーカー(1)を立てています。いずれにせよ、緯度観測所から見たこれらの山々は、概ね遠野の方向にあることがおわかりいただけるでしょう。

◇ ◇

ところでこの「晴天恣意」の草稿については、「星のおじさん」こと草下英明氏が、「『晴天恣意』への疑問」(『宮澤賢治と星』所収)という文章において、疑問を呈しておられます。

草下氏がこの「晴天恣意」という作品に親しんでこられたのは、十字屋版全集に掲載されていた形(今で言う「下書稿(一)手入れ形」)だったところ、第二次筑摩書房版全集では一転して「下書稿(二)手入れ形」が本文に採用されたので、違和感を禁じ得ないというのです。

草下氏は書きます。

・・・にもかかわらず、私はこの改訂に賛成する気にはなれないのである。

私が問題にするのは、三十行目の「雲量計の横線をひるの十四の星も截り」という部分である。雲量計とは、文字通り解釈すれば、雲の分量を計る測定器、温度計や湿度計、風速計などと同じ気象観測用の器具のように聞える。しかし、私が調べた範囲では、もちろん気象庁へも問合わせた結果、雲の量を計数的に計る装置――つまり雲量計と呼ばれる器具は公式には存在しないのである。(中略)

私は、これに気が付くと、さっそく宮澤清六さんに手紙を書き、この改訂には疑問がある旨を申上げたところ、すぐ次の御返事をいただいた。返事の内容は次のようなものである。(昭和四十三年三月)

賢治の『春と修羅』第二、三、四集の詩稿には、定稿のあるもの、第一稿だけのもの、第一稿から第四稿まであるものと、まちまちである。『晴天恣意』には、死の直前清書された定稿はなく、第一稿と第二稿だけがあるだけで、十字屋版全集では編集の時の考えで第一稿が採用された。筑摩版の時には、編集担当の方と再研究検討の上、内容はどうあろうともこの詩は第二稿(賢治自身がのちに手を入れて直したもの)をとろうという方針であった。(中略)

ここで私共は、いささか困ってしまうのである。この詩には、全く定稿がないのだから、十字屋版にのった第一稿は、賢治の意志によって第二稿の如くに改変され、更に推敲をかさねて、もっと訂正されるべき途上にある作品と見なければならない。「雲量計云々」はおそらく賢治の思い違い、誤記又は訂正不十分の個所であるのだろう。問題は、今後どのように形を変えるか分らない、しかも、もうどうにも変りようもない状態の詩を、私たちは首をひねって読まなければならないということである。ここに賢治の作品を鑑賞する、非常な困難性があるのだ。或はまた、大げさに言えば賢治全集の成立そのものにかかわる重大問題を蔵しているともいえるのだ。

「賢治全集の成立そのものにかかわる」問題意識は、その後『校本全集』の登場によって一つの発展的な解決を見ることになりますが、この作品に関してはたしかに、「天頂儀の蜘蛛線を/ひるの十四の星も截り」という表現の方に、捨てがたい魅力があります。緯度観測所ならではの「天頂儀」という特殊な装置を小道具として、昼の天頂を静かに人知れず星が移動し、蜘蛛の糸でできた幽かな線を横切っていく・・・。そのイメージには、幻想的な雰囲気も漂います。

これに比べると「雲量計の横線」というのは、ちょっと具体的な想像もつきにくく、詩的表現として一歩譲る感じがしてしまいます。

ところが、草下英明氏はその後、上記の文章の「補註」において、この「雲量計」に関する須川力氏の論考を紹介しつつ、自分が上の文を書いた時点の認識について、「赤面せざるを得ない」と率直な筆致で思いを綴っておられます。

須川力氏は、水沢緯度観測所の技官を務めておられた方で、「宮澤賢治と天文学」という文章の中で、自らの経験をもとに「雲量計」の正体を明らかにしてくれました。

以下は、草下英明氏の文章からの孫引きです。

すなわち「雲量計の横線は一寸意味不明だが、恐らく当所構内のピラス子午儀室と変電室との間の芝地に、以前櫛形測雲計が立って居た。その櫛の横線を指したものが想像される」とある。私(=草下氏:引用者注)は早速、須川氏に問合わせて櫛形測雲計という器具について伺ってみたところ、須川氏が緯度観測所に着任した当時(昭和十八年)はすでにこの器具は撤去されていたが、要するに柱の先にテレビのアンテナの様な縦棒と横に何本かの線を組合わせたものが取付けてあり、下からそれを見上げて、雲量を眼視する際の眼視範囲や方向の目安にするだけの器具であるという。つまり雲量を直接測定する計器ではない。しかし賢治は、恐らく「これで雲の量をしらべるのだ」と言われて、雲量計と速断したのではないかということだ。

すなわち、「雲量計」は正しい名称ではなくて、本当は「櫛形測雲計」と言うらしいのです。しかしそう言われてもまだよくわかりませんので、これがいったいどんな器具だったのか、ちょっと調べてみました。

'Salem Clock Shop'というオレゴン州の 時計店のサイトに、'Comb Nephoscope'(櫛形測雲計)の図と説明がありましたので、右に図を引用します。

時計店のサイトに、'Comb Nephoscope'(櫛形測雲計)の図と説明がありましたので、右に図を引用します。

名前のとおり、櫛の形をしていますね。この櫛の「背」の部分の長さは2.5-3mほどあって、観測者は下から櫛の歯の間を通して雲を目視し、支柱を回転させて雲が動いて行く方向と櫛の背の棒が平行になるようにします。これによって、雲の動きの方向が同定できます。

そしてさらに、櫛の歯に相当する横棒の間を雲が通過する時間を測定することによって、雲が動いていく速さがわかります。そして雲の高度がわかれば、実際の雲の速度を計算することもできるわけです。

わざわざこんな道具で雲が動く方向や速度を調べる目的は、それによって高層の風の向きと強さがわかるわけで、これは気象学的には役に立つデータのようです。

つまり、この器具で「櫛の歯」にあたる棒が、賢治の言う「雲量計の横線」なのでしょう。実際、この横線は空の雲が通過していくのを観測するための目安ですから、雲のかわりに「ひるの十四の星」が横切っていくさまを想像するというのは、器具本来の趣旨からも見ても妥当なことです。

ただ、これは雲の「量」を計るわけではありませんから、「雲量計」という呼び方は正しくなかったというわけですね。

◇ ◇

さて、右の切手は、緯度観測所創立五十周年を記念して1949年に発行された切手で、描かれている立派な器械が「天頂儀」です。それにしても、草下英明氏が心から残念がっておられたように、この詩のモチーフとして用いるならば、やはり「天頂儀の蜘蛛線」の方が、より魅力的に感じます。なのに、賢治が推敲によってこれを「雲量計の横線」に変えてしまったのは、いったいなぜだったのでしょうか。

さて、右の切手は、緯度観測所創立五十周年を記念して1949年に発行された切手で、描かれている立派な器械が「天頂儀」です。それにしても、草下英明氏が心から残念がっておられたように、この詩のモチーフとして用いるならば、やはり「天頂儀の蜘蛛線」の方が、より魅力的に感じます。なのに、賢治が推敲によってこれを「雲量計の横線」に変えてしまったのは、いったいなぜだったのでしょうか。

私なりに推測するその理由は、「晴天恣意」という作品全体を貫くテーマが「雲」なので、小道具もそれに合わせて星ではなく「雲量計」を採ったということなのではないかというものです。何ともありきたりの理屈で恐縮ですが・・・。

というのは、最初に見たように作品の冒頭部分でも、雲の下の山の名を「原体山」→「種山ヶ原」→「五輪峠」という風に推敲過程で変えていましたが、これもやはり作品内容との関係によるのだろうと思うのです。

上の地図を見ていただいたらわかるとおり、3つの中で最初の「原体山」だけは平野の人里から近くに位置しています。これは「里山」のような小山ですが、作品の中ほどで「古生山地の峯や尾根/盆地やすべての谷々には/おのおのにみな由緒ある樹や石塚があり/めいめいに何か鬼神が棲むと伝へられ・・・」というような箇所との対応では、北上山地のもっと奥深い場所の方が似つかわしいので、まず「原体山」から「種山ヶ原」に改められたのではないでしょうか。

さらに、「下書稿(二)手入れ形」においては、雲とは結局「地水火風空」の五つの要素が合わさったものであり言わば空中の巨大な五輪塔に他ならないという認識が示されたことにもとづいて、これを地上の五輪塔と対比させるために、「五輪峠」こそがふさわしい山として選ばれたのではないでしょうか。

後年の推敲によって、最初にスケッチされた時のモチーフは徐々に姿を変えていってしまいますが、内容はより深く思索的になり、全体の統一感というのも増していったように感じます。

◇ ◇

この「晴天恣意」を読むと、早春の澄み切った青空をバックに、白い巨きな雲が鮮やかにそびえ立っている様子が目に浮かんでくるような気がします。たまたま作品中には「雲量計」も出てくることですので、実際にこの日の水沢の気象条件がどんな具合であったのかということを、調べてみました。

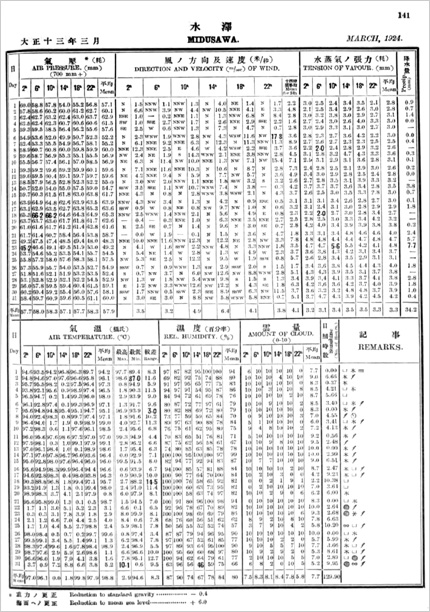

下図は、前回も引用した「中央氣象臺月報 全國氣象表」から、大正13年3月の水沢の気象記録です。 (クリックすると別窓で拡大表示されます。)

ところがこれを見ると、ちょっと意外なことに気が付きます。「晴天恣意」が書かれた1924年(大正13年)3月25日、場所も賢治がいたのと完全に同じ水沢緯度観測所で観測された気象なのですが、この日は単純に「晴天」とは言いにくいような、かなり雲の多い日だったのです。

上表の下段に「雲量」の欄がありますが、この表で3月25日のところを見ると、それぞれ2時、6時、10時、14時、18時、22時の雲の量のは、順にそれぞれ、3、7、9、10、4、2、です。これは、全天が雲に覆われた状態を「10」として、その比率を表す数字ですから、例えば午前10時および午後2時の時点では、それぞれ全天の「10分の9」と「10分の10」にわたって雲が広がっていたわけです。つまり、気象学上の定義によれば、「曇り」だったんですね。

一方で、さらにその右の欄の「日照時数」を見ると、3月25日は10.2時間もあります。全体的な雲の多さにもかかわらず、日の出から日の入りまでの約12時間のうち、太陽は大部分は雲の隙間から顔を覗かせていたわけです。ちなみに、この年の3月のうちで日照時間が10時間を超えていたのは、あと3月18日の「10.38時間」しかありませんから、この時期のこの地方としては、明るい日差しに恵まれた一日だったと言えます。賢治がタイトルにことさら「晴天」と付けたのも、このあたりに理由があるのでしょう。

この日の天候についてさらに特徴的な点を挙げると、上段の「風ノ方向及速度」によれば、午前10時に北風が風速12.2m/s、午後2時にやはり北風が9.5m/sで、かなり風の吹き荒れる日だったということです。「ビューフォート風力階級」によれば、風速10.8~13.8m/sの範囲は「雄風」と呼ばれ、「木の大枝が揺れ、傘がさしにくくなる、電線が唸る」という状況だそうです。下段右端の「記事」の欄には、この日には![]() という記号が記入されており、「烟霧」「霜」とともに「暴風」があったということですから、瞬間的にはもっと強い風も吹いたのでしょう。

という記号が記入されており、「烟霧」「霜」とともに「暴風」があったということですから、瞬間的にはもっと強い風も吹いたのでしょう。

賢治が水沢緯度観測所で強い風を体験していたとなると、これはひょっとして「風の又三郎」のイメージの中にも少しはまぎれ込んでいるのではないかと、ふと考えてみたくもなりますね。

下記は、「風野又三郎」の中から、九月五日に「水沢の臨時緯度観測所」の話が出る直前のところで、又三郎が上海の気象台の上空を飛んだ時の様子です。

その次の日僕がまた海からやって来てほくほくしながらもう大分の早足で気象台を通りかかったらやっぱり博士と助手が二人出てゐた。

『こいつはもう本たうの暴風ですね、』 又あの子供の助手が尤らしい顔つきで腕を拱いてさう云ってゐるだらう。博士はやっぱり鼻であしらふといった風で

『だって木が根こぎにならんぢゃないか。』と云ふんだ。子供はまるで顔をまっ赤にして

『それでもどの木もみんなぐらぐらしてますよ。』と云ふんだ。その時僕はもうあとを見なかった。なぜってその日のレコードは八米だからね。

賢治が水沢緯度観測所を訪ねた日は、又三郎が「どの木もみんなぐらぐら」にさせたレコードの「八米」をも上まわる、風の日でもあったのでした。

kyoちゃん

『雲の信号』の詩の中にあるぴかぴか磨かれた農機具と同じようにシンプルな櫛形の「雲量計」の方にわたくしは惹かれます。

自分でも作れそうなこの無骨な形、

子供でも理屈が分かる使い方、

こういうものを詩の中にとりこむことが彼の喜びだったのではと思いました。

「雲量計」という呼び方も言葉としてはしっくりします。

櫛の目の間に幾つの雲が入ったかとか、

10秒の間に何個の羊雲が通ったかとか。

デジタルではなく、アナログ的認識♪

遠野の方角に立つ白い雲を自転車で走りながら私も見たことがある様な気がいたしました。

signaless

そんな風の強い日なのに、わざわざ「かういふ青く無風のなか」と書いたのはなぜなんでしょうか。

「そこらであんまりひどくイリスの花をとりますと」「かゞやくそらにまっさかさまにつるされて/槍でづぶづぶ刺されたり/頭や胸を圧し潰されて/醒めてははげしい病気になる」というところは、一年以上も先の日付のある「種山ヶ原(下書稿(一)第一形態)」の「何たる貪欲なカリフでわたくしはあらう(中略)わたくしはこの数片の罪を記録して/風や青ぞらに懺悔しなければならない」に通じるように思います。

本当にそんな言い伝えがあったのか、あるいは賢治が創った“言い伝え”か…?

もしや賢治は種山ヶ原あたりでのかつてのできごとを繰り返し思い出しているのかも…なんて思ったりしました。

hamagaki

>kyo さま

なるほど、そう言われてみればこの「雲量計」というのも、また何とも言えぬ味わいのある器械ですね。

まことにシンプルにアナログ的で、「かたち」と「はたらき」が一体となって、直截に表れています。

小学校の理科の時間にでも、こういう器具をみんなで一緒に製作して、空の雲を観察してみれば、印象に残る実習になるだろうなと思いました。

あるいは、賢治が独居自炊生活をしていた羅須地人協会の庭に立っていたとしても、似合いそうな道具です。

あ それから、間違っていた「雲の信号」のリンク、訂正いたしました。

ありがとうございました。

>signaless さま

そうなんです。

なぜ賢治が「無風」と書いているのか私も気になりましたが、いくら風の強い日でも、しばし風がやむ時もあるからでしょうかね。

又三郎も、

「仕方ないさ。僕たちが起きてはね廻ってゐようたって、行くところがなくなればあるけないぢゃないか。あるけなくなりゃ、ゐねむりだい。きまってらぁ」

と言ってましたし・・・。

それから、詩「種山ヶ原」におけるイリスの記述と、この「民間伝承?」的な話の一部の共通性も、ご指摘のとおりです。

賢治がイリスを貪欲に摘み取った体験と、この詩の中の怖い言い伝えとは、どちらが先行していたのか・・・。もしかしたら、個人的な罪悪感が、賢治の心の中で仮想上の"言い伝え"を生んだのかもしれませんよね。

いずれにしてもこの二つは、おっしゃるように賢治の中で絡まり合っていた要素だったのではないかと思います。