前回の最後に触れたように、賢治が作品中で直接「若き日の最澄」に言及した箇所があって、それは、「春と修羅 第二集」所収「牛」の「下書稿(一)」=旧題「海鳴り」の手入れ形に出てくる、「伝教大師叡山の砂つちを掘れるとき・・・」という一節です。

そもそもこの「牛」は、賢治が農学校教師時代に生徒の修学旅行を引率して北海道へ行った際に、苫小牧の海岸を夜一人散策した時の情景や心象をスケッチした作品なのですが、その推敲過程は、かなり複雑で意味のわかりにくいところが多いのです。

以下では順を追って、そのテクストと推敲途中で現れる言葉を見てみます。

苫小牧の海岸(前浜)

1.下書稿(一)の第一形態

まず、その「下書稿(一)」の最初の形態では、月夜の砂浜とそこで遊ぶ牛、そして荒々しい波濤や潮騒が描かれます。この段階では、まだ「伝教大師」は登場しません。

印象的なのは、

そのあさましい迷ひのいろの海よ海よ

そのまっくろなしぶきをあげて

わたくしの胸をとどろかせ

わたくしの上着をずたずたに裂け

すべてのはかないねがひを洗へ

それら巨大な波の壁や

沸き立つ瀝青と鉛のなかに

やりどころないさびしさをとれ

というような激しい感情表現です。賢治は荒海に対して、「わたくしの上着をずたずたに裂け」という自虐的な思いとともに、「すべてのはかないねがひを洗へ」「やりどころのないさびしさをとれ」という願いをぶつけています。

さて、北海道の海と、このような深い悲しみの表現との取り合わせは、どうしてもその前年の「オホーツク挽歌」の旅における、亡き妹トシへの思いを想起させずにはおきません。前年の旅行で賢治は、トシとの「交信」を強く求めながら果たせませんでしたが、ここに出てくる「すべてのはかないねがひを洗へ」との言葉は、翌年になっても賢治がまだ、実はそのような「ねがひ」をあきらめきれずにいることを、示唆しているようでもあります。

また、上記の引用箇所に見られるような、海に対する賢治の「挑戦的」な態度は、「宗谷挽歌」の最後の、

さあ、海と陰湿の夜のそらとの鬼神たち

私は試みを受けやう。

という宣言を、いまだに引き継いでいるかのようです。

さらに、作品の終わり近くで、

……砂丘のなつかしさとやはらかさ

まるでそれはひとりの処女のようだ……

として連想されている「ひとりの処女」とは、この時期の賢治にとって、やはりトシをおいては考えにくいでしょう。加えてそれに続く行には、

はるかなはるかな汀線のはてに

二点のたうごまの花のやうな赤い灯もともり

二きれひかる介のかけら

というふうに、「二」という数字が繰り返し現れます。これはたとえば、前年の「噴火湾(ノクターン)」において、

(車室の軋りはかなしみの二疋の栗鼠)

とか、

室蘭通ひの汽船には

二つの赤い灯がともり

とかいう形で、やはり「二」が重ねられていたことを思い出させます。「二」とは、賢治とトシの「二人」の象徴なのでしょう。

というようなわけで、この「下書稿(一)」第一形態において賢治は、北海道の海と9ヵ月ぶりに再会して、思わず「オホーツク挽歌」行の時にタイムスリップしたかのように、トシへの思いを胸に、荒波と対峙するのです。

2.下書稿(一)の推敲過程

さて次の段階では、このテクストに対して、「鉛筆で」大幅な推敲が加えられます。ここにおける推敲の特徴の一つは、仏教的な用語がふんだんに出てくることにあります。

まず、第一形態の「やりどころないさびしさをとれ」の下方余白には、「おおよそ次のように判読される一行がいったん記され、ゴムで消してある」とのことです(『【新】校本全集』第三巻校異篇より…以下も同様)。

……我[不愛→(削)]身命但[惜→(削)]無上[(ナシ)→なる]道を惜しまん?

さらに、「雲のいぶし銀や巨きなのろし」の下には、「下方余白を用いて、一旦書いた詩句を消しゴムで消した上に次の詩句を書いて挿入」しているということです。

阿僧祗(ママ)の修[多→陀]羅をつつみ

億千の灯を波にかかげて

[青い→海は]魚族の青い夢をまも[れ→る]

(一行アキ)

伝教大師叡山の砂つちを掘れるとさ(ママ)(「き」の誤記か?)

(なお、このあと、下方余白には、やや大きな字で、次の記入があり、そのうち「新な経巻や」以下はゴムで消してあるが、接続不明)

[諸→(削)]すべてこれらは法滅の相[である→でないのか]

西域から発掘される新な経巻や

[それらは→すべては]不信の所感でないのか

これらの手入れ内容について、順に考えてみます。

上記のうち、まず「我[不愛→(削)]身命但[惜→(削)]無上[(ナシ)→なる]道を惜しまん?」という一行は、「法華経勧持本第十三」の偈頌の一節、「我不愛身命但惜無上道」、すなわち、「我は身命を愛せずして、ただ無上道のみを惜しむ」の引用と思われます。

ここから連想されるのは、やはり「オホーツク挽歌」行の際の賢治です。この時彼は、自らの生命を賭けて、トシとの通信を願っていたのだろうと私は考えているのですが、たとえば「宗谷挽歌」において、

みんなのほんたうの幸福を求めてなら

私たちはこのまゝこのまっくらな

海に封ぜられても悔いてはいけない。

という箇所が表しているのもその一例です。ここで賢治は、海にさらわれてもよい覚悟で深夜の船の甲板に立ち、いわば「我不愛身命但惜無上道」を実践する「行」をしようとしていたのだと思います。(なぜ、トシと通信することが「みんなのほんたうの幸福」につながるのか、という賢治の理屈については、「「雲とはんのき」の手宮文字(1)」で触れましたので、よろしければご参照下さい。)

次の、「阿僧祗(ママ)の修[多→陀]羅をつつみ」については、まず「阿僧祇」とは数の単位で、とにかく非常に多きな数のこと、「修陀羅」とは梵語の sutra (経典)のことです。つまりこれは、「海中に厖大な経典がつつまれている(封ぜられている)」という状況を表しているようで、仏教的には、「白法隠没(びゃくほうおんもつ)」と呼ばれる「末法」の現象を描いているのではないかと考えます。この少し後に、「これらは法滅の相でないのか」と出てくることとも、これは関連しているでしょう。

さらに、日蓮の遺文(「御書」)の一つ「南条兵衛七郎殿御書」には、末法の時代について、次のような記述があります。

正像より五濁やうやういできたりて、末法になり候へば五濁さかりにすぎて、大風の大波を起して岸を打つのみならず、又波と波とをうつなり。

賢治は、この晩の苫小牧の海の荒波の様子から、上の日蓮遺文の「大風の大波を起して岸を打つのみならず、又波と波とをうつ」という描写を連想して、末法思想が意識に上ったのかもしれません。

さて、ここでやっと今日の本題の、「伝教大師叡山の砂つちを掘れるとき」にたどり着きました。伝教大師(最澄)が、なぜ叡山の砂つちを掘ったのか、そしてその時どうしたのか、ということが問題ですが、賢治がこの箇所で言及しようとしていたのは、「八舌の鑰(はちぜつのかぎ)」という延暦寺の口伝のことと思われます。

下に、日蓮遺文の「一代聖教大意」から、その伝説について述べている部分を引用します。この話は、日蓮遺文以外では例えば『神皇正統記』(北畠親房)などにおいても紹介されていますが、賢治が読んだ可能性が高いのは、日蓮遺文の方かと考えます。

日本之伝教大師比叡山建立の時、根本中道之地を引給し時、地中より舌八有る鑰を引き出したりき。此鑰を以て入唐の時に天台大師より第七代妙楽大師の弟子道邃和尚に値ひ奉て、天台の法門を伝へし時、天機秀発の人たりし間、道邃和尚悦て天台之造り給へる十五之経蔵を開き見せしめ給しに、十四を開で一の蔵を開かず。其時伝教大師云く、師此一蔵を開き給へと請ひ給ひしに邃和尚の云く、此一蔵は開くべき鑰無し。天台大師自ら出世して開給ふべしと云々。其時伝教大師日本より随身の鑰を以て開き給ひしに、此経蔵開きたりしかば経蔵之内より光室に満たりき。其光の本を尋れば一念三千之文より光を放ちたりし也。ありがたかりし事也。其時道邃和尚は返て伝教大師を礼拝し給ひき。天台大師の後身と云々。依て天台之経蔵の所沢は遣り無く日本に亘りし也。天台大師之御自筆の観音経、章安大師之自筆之止観、今比叡山の根本中堂に収めたり。

すなわち、若き日の最澄が根本中堂を建てるために地を引いた時、舌が八つある鑰を地中から掘り出したが、それは後に彼が唐に渡った時、天台大師知顗が遺した最奥の経蔵の錠に、ぴたりと合うものだったというのです。

200年も昔に中国で亡くなった知顗の経蔵の鍵を、日本で掘り出したなどというのは、明らかに後世になって日本で作られた伝説でしょうが、日蓮はこの物語を、叡山の最澄が中国の知顗から法華経の正統を血脈相承したという根拠とし、自らの立場の正当化の一部ともしています。

賢治にとってもこの話は印象的だったようで、1921年の父との関西旅行中に延暦寺で詠んだ短歌にも、

みまなこをひらけばひらくあめつちにその七舌のかぎを得たまふ。(784)

という作があります。「八舌」でなく「七舌」になっているところは、賢治の勘違いのようですが。

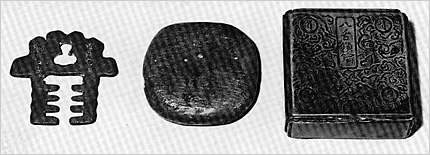

面白いのは、今も延暦寺には、この時の(?)「八舌の鑰」が、寺の重宝として保存されているということで、延暦寺HPの「八舌鑰」のページに、その由来が載っています。

八舌の鑰(左端)

ということで、「伝教大師叡山の砂つちを掘れるとき」という言葉そのものの意味は、上に見たようなものでしょうが、次の問題は、賢治はここに「八舌の鑰」のエピソードを持ってくることで、いったい何が言いたかったのか、この話は作品の前後とどのように関連しているのか、ということです。

直接的には、作者の目の前に砂浜が広がっていたので、「叡山の砂つち」を連想したということかもしれませんが、賢治はたったそれだけの思いつきで、この言葉を書きつけたわけではないでしょう。この段階の推敲で、この箇所の前後にもいくつかの仏教用語が相次いで登場することから考えると、作者としては背景に何らかの仏教的なイメージや意図を持ちつつ、これらの詩句を書き加えていったのではないかと思うのです。

しかし、それはいったいどんなイメージだったのでしょうか。

3.上行菩薩としての日蓮、そして賢治は・・・

賢治が生涯で最も尊んだ経典は「法華経」、仏教者は「日蓮」、ということでほぼ異論はないでしょう。そして上に見たように、この作品の推敲過程でも、そこに登場する仏教的な語句は、法華経の一節であるか、日蓮遺文と関連していると思われるものかの、いずれかでした。

したがって、ここでも日蓮の思想との関連において、賢治の推敲の背景にあった思いについて、考えてみたいと思います。

先に、「法華経勧持本第十三」の偈頌の一節、「我不愛身命但惜無上道」という語句が、推敲過程で書き加えられているのを見ました。この偈頌に関して日蓮は、「開目頌」において、次のように述べています。

而るに法華経の第五の巻勧持品の二十行の偈は日蓮だにも此国に生れずば、ほとをど世尊は大妄語の人八十万億那由佗の菩薩は提婆が虚誑罪にも堕ぬべし。

(中略)

日蓮なくば誰をか法華経の行者として仏語をたすけん。

上記の「法華経の第五の巻勧持品の二十行の偈」の中に、「我不愛身命但惜無上道」が入っているわけですが、まさに日蓮はこの言葉どおり身命をかえりみず法華経の無上なることを説き、それによって、偈にあるとおりに周囲から迫害を受けました。そして、そのような行動をもって、自らを「法華経の行者」として貫いたのです。

前述のように、日蓮は「八舌の鑰」の口伝を一つの根拠として、中国から日本に法華経の真髄が正統的に伝え移された(血脈相承)と考え、自分が他ならぬその日本の叡山で法華経を学んだことの意義を、強調します。

当時一般的だった仏教の時代区分によれば、天台大師や伝教大師の時代はまだ「像法」の末期でしたが、西暦でいえば1052年を境に、世は「末法」に入ったと考えられていました。その末法の時代に日蓮は、不惜身命の態度で法華経の流布を行って様々な迫害を受けますが、それはまさに、「法華経勧持本第十三」の偈頌において、

諸の無智の人の 悪口・罵詈などし 及び刀杖を加うる者あらんも・・・

という箇所や、

濁世の悪比丘は 仏の方便の 宜しきに随って説く所の法を知らずして

悪口して顰蹙(まゆをしか)め 数数、擯出(ひんずい)を見(あらわ)して・・・

と書かれている内容を地でいくものでした。(「擯出」とは、「所払い」のことで、日蓮がたびたび伊豆や佐渡に流罪になったことに相当するというのです。)

「開目抄」において日蓮は、自らがこのように受けている迫害は、あらかじめ法華経に記されていた内容のとおりであり、自らが日本に生まれてこういう目に遭っていることこそが、法華経の予言の正しさを証明していると主張したのです。日蓮は、そのような自分自身のことを、「法華経従地涌出品第十五」に記されている「地涌の菩薩」の一人である「上行菩薩」の生まれ変わりとも、考えていたようです。

ひるがえって、賢治の方はどうでしょうか。じつは賢治自身も、自らを「菩薩」と考えていたという大胆な説があります。以下は、木嶋孝法著『宮沢賢治論』(思潮社)の一節です。(p.79)

大正九年七月の書簡で、賢治は「願」を日蓮に預けたことを告げている。その願は、大正六年の七月十四日に賢治が、親友の保阪嘉内と岩手山に登った際に立てたもので、おそらくは「四弘誓願」であって、その一つに「無辺の衆生を度すこと」というのがある。このような願が立てられるということは、当時、すでに賢治が、自分は悟っていると思っていたか、自分は菩薩であるという自負を持っていたと考えられる。

あるいは、同書のp.99では、トシとの交信を追い求めていたことについて、

(賢治は)どうしてこのように、死者との交信、もしくは死を追体験することに拘泥するのであろう。

賢治は、自分は菩薩であるという切符を手放したくはない。そのためには、死者との交信を果すか、もしくは生死の世界を自由に往き来できなければならない、と考えているのである。そうできることを、菩薩の力能と考えていたのだ。

私としては、賢治が自らを菩薩と自覚していたと断定するだけの自信はまだありませんが、それでもある時期までは、自らの仏教的使命に関して、かなりの自負は持っていたのだろうと考えます。それは、トシの死後の「白い鳥」において、

それはじぶんにすくふちからをうしなつたとき

わたくしのいもうとをもうしなつた

と書いている、自らの「すくふちから」という言葉にも表れていると思いますし、「宗谷挽歌」における、

永久におまへたちは地を這ふがいい。

さあ、海と陰湿の夜のそらとの鬼神たち

私は試みを受けやう。

との宣言にも、尋常ではない使命感があふれています。

賢治は、かりに自らを「菩薩」とまでは考えていなかったにしても、命を賭けてトシとの交信を試みるということに、「菩薩行」的な、いわば「我不愛身命但惜無上道」を体現する行動としての意味を見出していたのではないかと、私は思うのです。

そして、そう考えることによって、「下書稿(一)」の推敲過程で現れる仏教的な語句の連なりを、全体として理解できるのではないかと思います。

9ヵ月ぶりに北海道の夜の荒海と再会した賢治の胸には、前年の船上での決死の「行」のことが甦ったのだと思います。そしてあらためてまた、「わたくしの上着をずたずたに裂け」「すべてのはかないねがひを洗へ」「やりどころのないさびしさをとれ」という激情的な思いが、まず起こったのでしょう。そして後日になって、冷静な状況で推敲の手入れをした際には、オホーツク海での命がけの記憶から、思わず伝教大師や日蓮の行跡への連想が働いたのではないかと思うのです。

あの時の自分の挑戦も、末法の世にありながら、はるか伝教大師や日蓮に連なる、法華経的な衆生済度を目ざそうとしたものではあったと・・・。

4.下書稿(一)の最終形態

上に見たような複雑な推敲が行われた「下書稿(一)」ですが、「……我[不愛→(削)]身命但[惜→(削)]無上[(ナシ)→なる]道を惜しまん?」の行は、作者によって消しゴムで消されます。また、後方の下余白に書き込まれた字句も、「新な経巻や…」以下はやはりゴムで消され、消し残された部分も、接続は不明のまま放置されます。

結局、下書稿(一)最終形態の終わり近くの部分は、

伝教大師叡山の砂つちを掘れるとき

……砂丘のなつかしさとやはらかさ

まるでそれはひとりの処女のようだ……

という形になります。

しかしこれではまるで、叡山の砂つちを掘った伝教大師その人が、「砂丘のなつかしさとやはらかさ/まるでそれはひとりの処女のようだ…」と、官能的な感慨にひたっているようにも読めてしまいますね。「伝教大師叡山の砂つちを掘れるとき」の一行は、作者による消し忘れとする考えもありえるでしょう。

でも一方、これはこれで、当時23歳の「若き日の最澄」のエピソードとしては、魅力的な感じもします。

「一念三千」「十界互具」という世界観からすれば、当時の最澄がいかに悟りに近いところにいたとしても、その心象の中には、きっと「やはらかな処女」のイメージもあったはずですから。

雲

雲は、のんきなので、「雲とはんのき」を、「雲とは、のんき」と、読んでいました。

すみません。

雲も、月の虹彩を受けて、虹色に輝くことでしょう。

雲はそうなりたいと、きっと、思っているよと、思いました。

いつも、楽しい気分にしてくださり、ありがとうございます。