1.賢治の「岩頸」意識に関する鈴木健司氏の指摘

鈴木健司さんの著書『宮沢賢治文学における地学的想像力』では、賢治の様々な作品が、地質学や鉱物学の視点から読み解かれていきますが、その全篇を貫いているのは、「地学的想像力」という鈴木さん独自のキーワードです。副題の「〈心象〉と〈現実〉の谷をわたる」という言葉が示してくれているように、賢治の作品においては、私たちがふだん親しんでいる〈現実〉と、テクストに記された彼の〈心象〉との間に、深い「谷」が横たわっているように見えることがしばしばありますが、その両岸を架橋してくれる要素の一つとして鈴木さんが想定しておられるのが、賢治のこの「地学的想像力」です。

|

宮沢賢治文学における地学的想像力―〈心象〉と〈現実〉の谷をわたる 鈴木 健司 蒼丘書林 (2011/06) Amazonで詳しく見る |

この本の第7章は、「「岩頸」意識について 〈現実〉と〈心象〉」と題され、賢治が若い頃からずっと不思議なこだわりを示していた「岩頸」という火山の一型について検討を行うのですが、この章の副題が全体の副題に共通する「〈現実〉と〈心象〉」となっていることや、本の表紙には南昌山や毒ヶ森など賢治の言う「岩頸列」の写真が用いられていることに表れているように、 これは本書全体のテーマを凝縮した章とも言えるでしょう。

本日は、鈴木さんの言われるところの賢治の「岩頸」意識、あるいはこれは賢治の「岩頸体験」と言いかえてもいいように私は思いますが、これについて考えてみたいと思います。

そこでまず、そもそも「岩頸」とは何であるのか、賢治の童話「楢ノ木大学士の野宿」における、大学士自身の「講義」を聴いてみましょう。

「諸君、手っ取り早く云ふならば、岩頸といふのは、地殻から一寸頸を出した太い岩石の棒である。その頸がすなわち一つの山である。えゝ。一つの山である。ふん。どうしてそんな変なものができるかといふなら、そいつは蓋し簡単だ。えゝ、こゝに一つの火山がある。熔岩を流す。その熔岩は地殻の深いところから太い棒になってのぼって来る。火山がだんだん衰へて、その腹の中まで冷えてしまふ。熔岩の棒もかたまってしまふ。それから火山は永い間に空気や水のために、だんだん崩れる。たうたう削られてへらされて、しまひには上の方がすっかり無くなって、前のかたまった熔岩の棒だけが、やっと残るといふあんばいだ。この棒は大抵頸だけを出して、一つの山になってゐる。それが岩頸だ。〔後略〕」

下の写真はWikipediaより、世界各地に見られる典型的な岩頸で、左から伊豆諸島の孀婦岩、アリゾナ州のアガスラピーク、オレゴン州のスタインズピラーです。

右端のスタインズピラーなどは、まさに「太い岩石の棒」ですね。賢治が言及している南昌山などは、ここまで極端な形ではありませんが、それでもこんもりと盛り上がった姿は、どこかユーモラスで印象的です。

さて賢治は、大学士が述べるような地質学の知識を持って、故郷岩手県の山野を歩きまわったわけですが、その過程において、岩頸と推定される様々な山に出会いました。

鈴木健司さんが注目するのは、その際に賢治は「岩頸」という存在に対して、何か独特の意識を抱いているようで、その「出会い」の場面では、しばしば不思議な体験が描写されるのです。

鈴木さんがまず取り上げる作品は、「歌稿〔B〕」240の、次の短歌です。

毒ヶ森

南昌山の一つらは

ふとおどりたちてわがぬかに来る。

鈴木さんは、毒ヶ森や南昌山など賢治が「岩頸」と考えていた山々が、彼に対して「突然踊り立ち、伸びるようにして、遠く離れた自分の額に向かってくる」という様相を呈すること に注目し、これを「〈伸びるもの〉としての「岩頸」」ととらえます。そしてこの描写について、「実際に賢治の目にはそのように見えたのだ、と判断することがもっとも自然である」とし、これを外界の物体が大きく見えたり(=大視)小さく見えたり(=小視)する「不思議の国のアリス症候群」として紹介した、精神科医福島章氏の著書『不思議の国の宮沢賢治』にも触れています。ちなみに「不思議の国のアリス症候群」とは、このL.キャロルの寓話において、アリスが外界や自分の身体の様々な変容感を体験する(右図)ことから取られており、これは実際に一部の精神疾患において体験される症状です。

に注目し、これを「〈伸びるもの〉としての「岩頸」」ととらえます。そしてこの描写について、「実際に賢治の目にはそのように見えたのだ、と判断することがもっとも自然である」とし、これを外界の物体が大きく見えたり(=大視)小さく見えたり(=小視)する「不思議の国のアリス症候群」として紹介した、精神科医福島章氏の著書『不思議の国の宮沢賢治』にも触れています。ちなみに「不思議の国のアリス症候群」とは、このL.キャロルの寓話において、アリスが外界や自分の身体の様々な変容感を体験する(右図)ことから取られており、これは実際に一部の精神疾患において体験される症状です。

この次に鈴木さんが取り上げる作品は、上にも引用した童話「楢ノ木大学士の野宿」です。ここでは岩頸の四兄弟の末っ子が、大学士の額を「べろりと嘗め」るという行為に出ます。

するとラクシャン第四子が

ずるさうに一寸笑ってかう云った。

「そんなら僕一つおどかしてやらう。」

兄のラクシャン第三子が

「よせよせいたづらするなよ」

と止めたが

いたづらの弟はそれを聞かずに

光る大きな長い舌を出して

大学士の額をべろりと嘗めた。

大学士はひどくびっくりして

それでも笑ひながら眼をさまし

寒さにがたっと顫へたのだ。

いつか空がすっかり晴れて

まるで一面星が瞬き

まっ黒な四つの岩頸が

たゞしくもとの形になり

じっとならんで立ってゐた。

ここでは岩頸は、伸びてきてこちらの額に近づくだけでなく、それを「なめる」という直接的接触にまで至っているわけですが、やはりこれも短歌240における「伸びる・接近する」という方向性の延長上にある体験として、理解することができます。

さらに鈴木さんは、文語詩「岩頸列」を取り上げます。

岩頸列

西は箱ヶと

毒 ヶ森、 椀コ、南昌、東根の、

古き岩頸 の一列に、 氷霧あえかのまひるかな。からくみやこにたどりける、 芝雀は旅をものがたり、

「その小屋掛けのうしろには、寒げなる山にょきにょきと、

立ちし」とばかり口つぐみ、 とみにわらひにまぎらして、

渋茶をしげにのみしてふ、 そのことまことうべなれや。山よほのぼのひらめきて、 わびしき雲をふりはらへ、

その雪尾根をかゞやかし、 野面のうれひを燃し了 せ。

ここでも、岩頸たちは「にょきにょきと、立ちし」という様子を示していて、鈴木さんはこれもやはり「楢ノ木大学士の野宿」において岩頸が、「だんだん地面からせり上がって来た」あるいは「丁度胸までせり出した」と描写されていたのと同様の表現と、とらえておられます。そして、岩頸のこのような異様な挙動は、何か背後にある〈禍々しき事〉を暗示しているのではないかとも、推測しておられます。

さらに続いて鈴木さんは、「初期短篇綴」の中の「沼森」を取り上げます。

沼森がすぐ前に立ってゐる。やっぱりこれも岩頸だ。どうせ石英安山岩、いやに響くなこいつめは。いやにカンカン云ひやがる。とにかくこれは石ヶ森とは血統が非常に近いものなのだ。

それはいゝがさ沼森めなぜ一体坊主なんぞになったのだ。えいぞっとする 気味の悪いやつだ。この草はな、この草はな、こぬかぐさ。風に吹かれて穂を出して烟って実に憐れに見えるぢゃないか。

なぜさうこっちをにらむのだ、うしろから。

何も悪いことしないぢゃないか。まだにらむのか、勝手にしろ。

柏はざらざら雲の波、早くも黄びかりうすあかり、その丘のいかりはわれも知りたれどさあらぬさまに草むしり行く、もう夕方だ、はて、この沼はまさか地図にもある筈だ。もしなかったら大へんぞ。全く別の世界だぞ、

ここでは、賢治が岩頸と考える「沼森」という小山が扱われていますが、賢治はこの丘に対して、「えいぞっとする 気味の悪いやつだ」とか、「なぜさうこっちをにらむのだ、うしろから」という不快な感情を向けるとともに、「その丘のいかりはわれも知りたれど…」という自らの短歌(「歌稿〔A〕」337)を引用し、丘の側でも「いかり」を抱いていると感じています。

そして最後に鈴木さんは、『春と修羅』の詩「風景とオルゴール」を取り上げます。下記に、その後半部分を引用します。

なんといふこのなつかしさの湧あがり

水はおとなしい膠朧体だし

わたくしはこんな過透明 な景色のなかに

松倉山や五間森 荒つぽい石英安山岩 の岩頸から

放たれた剽悍な刺客に

暗殺されてもいいのです

(たしかにわたくしがその木をきつたのだから)

(杉のいただきは黒くそらの椀を刺し)

風が口笛をはんぶんちぎつて持つてくれば

(気の毒な二重感覚の機関)

わたくしは古い印度の青草をみる

崖にぶつつかるそのへんの水は

葱のやうに横に外 れてゐる

そんなに風はうまく吹き

半月の表面はきれいに吹きはらはれた

だからわたくしの洋傘は

しばらくぱたぱた言つてから

ぬれた橋板に倒れたのだ

松倉山松倉山尖つてまつ暗な悪魔蒼鉛の空に立ち

電燈はよほど熟してゐる

風がもうこれつきり吹けば

まさしく吹いて来る劫 のはじめの風

ひときれそらにうかぶ暁のモテイーフ

電線と恐ろしい玉髄 の雲のきれ

そこから見当のつかない大きな青い星がうかぶ

(何べんの恋の償ひだ)

そんな恐ろしいがまいろの雲と

わたくしの上着はひるがへり

(オルゴールをかけろかけろ)

月はいきなり二つになり

盲ひた黒い暈をつくつて光面を過ぎる雲の一群

(しづまれしづまれ五間森

木をきられてもしづまるのだ)

ここで賢治は、松倉山と五間森を岩頸と呼び、そこから「放たれた剽悍な刺客に/暗殺されてもいいのです」と言っています。先の沼森は、「いかり」を向けるだけでしたが、賢治はこちらの岩頸からは、「殺意」まで感じているようで、いずれにせよ彼は岩頸というものに対して、何かとにかく不吉な感覚を抱いていたように思えます。

以上、鈴木健司さんは、「岩頸」が登場するこれらの作品を検討して、賢治にとっての「岩頸」とは、〈伸びる〉もの、〈いかり〉を持つもの、というイメージをまとって現れてくる存在であることを明らかにし、時にこのようなイメージが先行してしまうと、実際には岩頸ではない山のことまで岩頸と書いたり、岩石の種類を異なって書いたりするという〈テクストの揺れ〉が起こっている場合もあると指摘しています。思わず感情が先走ってしまうようなのです。

2.「岩頸体験」に関する精神医学的検討

以上は、鈴木健司さんが『宮沢賢治文学における地学的想像力』の第7章「「岩頸」意識について 〈現実〉と〈心象〉」の内容を、私が勝手に要約したものでした。

次いでここからは、このような賢治の「岩頸」に対する特別な体験の形式や内容について、私なりに少し精神医学的に考えてみたいと思います。

(1) 「岩頸体験」の形式――解離症状としての「近接化」

精神科医で、特に「解離」という病理の専門家である柴山雅俊氏は、著書『解離の構造』において、「近接化」という解離症状について記載しています。

|

解離の構造―私の変容と〈むすび〉の治療論 柴山 雅俊 岩崎学術出版社 (2010/10/5) Amazonで詳しく見る |

この本の第2章で、柴山氏は解離性意識変容を頻回に呈する女性の症例を挙げていますが、彼女は次のような体験を述べています。

「ものが目の中に飛び込んで来る体験は高校生から大学生にかけてあった。手がばーっと飛び込んできて恐ろしい怪物みたい。ものが迫ってくる。うしろに目がついているようで……。誰かがうしろにいるようで恐い。人の気配がする。」

そして柴山氏は、解離性意識変容における主観的体験を、対象が自分から遠ざかっていく方向性の「遠隔化」と、上記のように近くに迫ってくる方向性の「近接化」とに分類し、後者について次のように整理しています。

近接化

近接化は普段注意をあまり向けることのない意識の周辺に位置している外界の知覚、表象(記憶表象を含む)、体感などが過剰なイメージや実感を伴って主体に迫ってくる体験である。対象性をもつものがすべて自分を圧倒するものとして迫ってくるため、不安、恐怖、緊張、困惑を強く感じる。周囲の物が自分に向かって圧迫してくるとか、壁が自分に迫って来て部屋が小さくなったと感じることもある。また物が大きく見える大視症(macropsia)、物が近くに見える近接視(pelopsia)、床や壁が盛り上がったりするなど物体が歪んだり、変形して見える変形視(metamorphopsia)もある。

すなわち、先に触れた「不思議の国のアリス症候群」も、解離症状の一種であるこの「近接化」やその逆の「遠隔化」と考えることができるわけです。

たとえば、『春と修羅』冒頭の「屈折率」で、「七つ森のこつちのひとつが/水の中よりもつと明るく/そしてたいへん巨きいのに……」と賢治に見えているところも、この意味で「近接化」と言うことができるでしょうし、「岩頸体験」において、岩頸が「ふとおどりたちてわがぬかに来る」という切迫感や、「光る大きな長い舌を出して/大学士の額をべろりと嘗めた」という直接的接触は、やはりこの「近接化」の一種と考えられます。

「沼森」では、「なぜさうこっちをにらむのだ、うしろから」と賢治は書いていますが、これは柴山氏の挙げている症例が、「誰かがうしろにいるようで恐い。人の気配がする」と述べている事態と似ています。

また、「風景とオルゴール」において、賢治が松倉山や五間森を眺めると「水はおとなしい膠朧体だし/わたくしはこんな過透明な景色のなかに…」と見えているところは、「屈折率」の情景描写ととても似通っており、ここでもこれらの山々が彼には「近接化」して見えている可能性が想定されます。そして、自分が岩頸から放たれた刺客に暗殺されるのではないかという思いを述べているところは、柴山氏が「近接化」には「不安、恐怖、緊張、困惑」が伴うとしていることに相当するでしょう。

賢治が作品に記している様々な不思議な体験が、「解離」という精神現象の表れとして理解できるということは、本年夏の賢治学会夏季セミナーでもお話ししたことですが(「「おかしな感じやう」の心理学」参照)、この「岩頸体験」も、やはりその一種と言えるでしょう。

すなわち、賢治が「岩頸」に接した時、それらが伸びてこちらに迫ってくるように見えたり、こちらに対して何かの侵襲を与えてくるような不安や恐怖を感じたりしているのは、解離症状としての「近接化」という現象に相当するわけです。

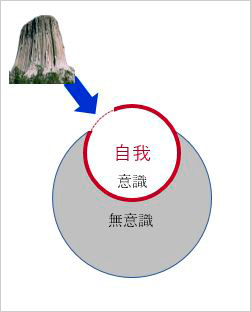

夏季セミナーでは、様々な解離症状の表れ方を、「自我境界の変容」という観点から図式化してご説明しましたが、この「近接化」を同じように模式化するならば、下図のようなものを考えることができます。

上図で「自我境界」は、自我を取り囲む赤い線の部分ですが、ここで自我と外界を区分している境界の一部が稀薄化していることを、点線で表しています。ほんらい自我境界は、細胞を包んでいる細胞膜のように、自我の周囲(外的環境や内部の無意識)から意識の領域へと入ってくる様々な刺激を取捨選択して統制することにより、自我を安定して保つ役割を果たしていると想定されるわけですが、上の場合は自我境界の一部分が薄くなり機能不全に陥ってしまっていることによって、この部分からは外界の刺激が自我の内部に過剰に流入してしまうので、その知覚の強度は増大し、自分の方に向けて迫ってくるという感覚を生むことになるのです。

以上のように考えれば、賢治が岩頸を題材とした作品に書いているような異様な出来事が、単なる誇張や創作ではなくて、実際に人間の体験としてありうるのだということはわかりますし、その体験の「形式」をとりあえず理解することはできます。

ただ、それでは「なぜ賢治が他ならぬ岩頸に対して、このような特異な感覚を持ったのか」という問題、すなわちこの体験の「意味」あるいは「内容」については、これだけでは何とも言えません。

これを明らかにしようとするならば、岩頸体験の意味内容の「解釈」が必要になってきます。

(2) 「岩頸体験」の内容――それは何を象徴しているのか

一般に人間の心には、ふと脈絡のない考えが浮かんだり、理由はわからないけれども何となく気になっていたり、思いがけず夢に見たりするなどの形で、自分がふだん明確に意識している事柄とは一見無関係な内容が、出現することがあります。20世紀前半にフロイトは、こういった現象の背後には、人間が知らずに抱え持っている「無意識」の領域があり、その無意識の中で繰り広げられる力動に従って、内容の一部が象徴化されて「意識」の中へと顔を出すのだと考えました。そしてフロイトは、無意識の中でとくに強く働いている力として、自我によって平素は抑圧されている性的な衝動を重視しました。

「精神分析」として定式化されるこのフロイトの理論には、当初から賛否両論がありましたが、少なくとも一部の精神疾患の症状形成を理解し治療する助けにはなり、また人間一般の心理を説明する上でもかなりの威力を発揮しましたから、当時から現在に至るまで、一定の影響力を持ち続けているのは事実です。

ただ、性的な欲動を根本に据えたフロイトの精神分析的な解釈が、それなりに成功を収めた理由は、彼が活躍した19世紀後半から20世紀初頭にかけて、当時のイギリス女王の名前から「ヴィクトリア朝期」と称される時代の西欧では、「性」に対する社会的抑圧が非常に強く働いていたために、人間の持つ性的な欲動が、無意識の領域に押し込められてしまう傾向が、他の時代よりも特に大きかったからではないかと、私は考えています。このため、抑圧された性的衝動が、ヒステリーなどの形で自我に対する反乱を企てるという症例が、当時は実際に多く見られたわけですが、その後は時代の変化によって性は「解放」されていき、当時のような典型的なヒステリーの症例は、徐々に減少していきます。それとともに、性以外にも人間を動かす様々な欲動も注目されるようになり、無意識に対するフロイト的な性欲一辺倒の解釈は、一時ほどの勢いは失っていくのです。

私自身にとっても、精神現象のフロイト流の性欲論的な解釈というのは、古典として一応は学んでおくべきものではあっても、実際の臨床で用いることはほとんどないものなのですが、ただこの賢治の「岩頸体験」に関しては、フロイト的な解釈を、どうしても適用してみたくなる気持ちがあります。

それは一つには、賢治という人が実際に性欲を人一倍抑制しながら生きたことは確かで、そこからフロイト的な派生効果が起こっても不思議はないと思われるからであり、もう一つには、賢治が「太い岩石の棒」と描写し、鈴木健司さんがその特徴を〈伸びる〉もの、〈いかる〉ものとして提示する「岩頸」という存在が、あまりにもフロイト的な象徴となっているからです。

すなわち、「伸びて侵襲的に迫ってくる太い棒」とは、〈勃起する男根〉をいかにもイメージさせるものと言わざるをえません。

賢治は、宗教的あるいはその他の理由によって、性的な禁欲を己に課していたと思われるわけですが、それでも生物として男性である彼の内部には、性的な衝動が働いていたと考えるのが自然ですし、現実にそのような煩悶をうかがわせる作品も種々あります。

自分の内側から突き上げてくる衝動を無意識の領域へと抑圧しつづけている場合に、いつしかその衝動がトポロジー的に反転して、まるで自分の外部から襲ってくるような形で姿を現すということは、精神の力動としてはしばしばあることです。(たとえば「青森挽歌」の後半で、《おいおい、あの顔いろは少し青かつたよ》などという「魔」の声が、まるで外部からのように賢治に聞こえてくる箇所がありますが、これは元を質せば、トシの臨終時の様子から彼女は天界に往生できなかったのではないかという疑念が賢治の心の底に湧き起こったものの、彼はそのような忌まわしい考えは奥深く抑圧しようとしてきたために、逆に外部から出現することになったのだと思われます。)

すなわち、賢治は自らの性的な欲動をあまりにも強く抑圧してきたために、その葛藤を心の中で感じるのみならず、そそり立つ岩頸に思わず〈男根〉のイメージを投影してしまう形で、外部から迫り来る衝動として体験することがあったのではないかと、私は考えてみるのです。そしてその際に、その体験の形式としては、解離症状の一種である「近接化」という機制が働いていたのだろうと、想定するわけです。

賢治の「岩頸体験」に、とりわけそのような性的な葛藤が内在しているのではないかと感じさせてくれる作品は、「風景とオルゴール」です。

『春と修羅』所収の作品を創作していた頃の賢治の実生活を、その内容から推測してみると、前半には「恋と病熱」や「春光呪詛」や「竹と楢」などの作品に見られるように、彼は何らかの恋愛感情に悩んでいたのではないかと思われます。しかし、その最後の章である「風景とオルゴール」の諸作品に至ると、彼はついに人間に対する恋愛感情を、超克していったかのように見えます。「宗教風の恋」では、彼はまだそのような感情に悩みながらも何とかして昇華しようと努めていますが、「一本木野」に至ると、野原を歩く恩恵を恋人との逢瀬とも取り替えると彼は言い、「わたくしは森やのはらのこひびと」と宣言するのです。伝記的事項を参照しても、この後の賢治はもう『春と修羅』前半のような恋愛的煩悶に苦しむことはなく、敢然として禁欲的人生を歩んでいったと思われます。

つまり、「風景とオルゴール」の章は、彼にとっては性欲を「乗り越えてしまう」という意味では、まさに鍵となる時期に対応していると思われるのです。

さらにその際の重要なポイントとなるのが、「風景とオルゴール」だと私は思うのですが、この作品における、(たしかにわたくしがその木をきつたのだから)という箇所や、(しづまれしづまれ五間森/木をきられてもしづまるのだ)という記述を見ると、賢治はこの日に五間森において「木を伐る」という行動をしたと推測されます。そしてこの「木を伐る=直立する柱を切断する」という行為は、これもフロイト的に見れば、〈去勢する〉ということの象徴的な隠喩と考えることができます。

すなわち、賢治はこの日、彼が「岩頸的」と見なす、すなわち男性的な性衝動を表すと考える五間森に登って、そこにある〈男根の象徴〉を伐り倒すという行動に出たわけです。もちろん現実には、彼のこの行為には実際的な目的があったのかもしれませんが、フロイト派ならばその背後に象徴的な意味を読みとるところです。

そしてその結果として、彼はやはり「岩頸的」な存在である松倉山や五間森によって、自分が報復的に抹殺されてしまうのではないかという恐怖にとらわれることになるのです。

つまり、この「風景とオルゴール」という作品の深奥では、自らの内なる性的衝動の抑圧や廃絶を行おうとする彼の自我と、それに反抗して逆に自我を脅かそうとする性的衝動とが、互いに争っていると考えることができるのです。

この抗争の決着は、作品内ではまだついていませんが、翌月の「過去情炎」においては、彼の「情炎」はすでに「水いろの過去」となっており、また上記のように「一本木野」では、人間ではなく野原こそが彼の恋人になるのです。

この後の賢治にも、「岩頸」が登場する作品はやはりいくつかあるのですが、そこではもう岩頸は、伸びて迫ってきたり、〈いかり〉を湛えていたりするものではなくなります。「春と修羅 第二集」の「郊外(下書稿(二)」では、「江釣子森の岩頸ばかり黒々として沈んでしまふ」という風に〈萎えて〉いたり、「詩ノート」の「〔芽をだしたために〕」では、松倉山のことを「これを岩頸だなんて誰が云ふのか」と言って、以前の自分の考えを否定するようなことも述べるのです。

以上、賢治の作品にフロイト的な解釈を適用することには、平素は私としても何となく躊躇する気持ちもあるのですが、下のように彼自身もこのような考え方をすることもあったということですから、まあ時には許されるかとも思う次第です。

下記は、森荘已池『宮沢賢治の肖像』より、「「春谷仰臥」の書かれた日」の一節です。

――春になって、蛙は冬眠から覚め、蛙のいる穴へ、ステッキをつきさせば、穴から冷めたい空気が出る、ほの暖かい桃いろの春の空気に……

私が、そのような詩を、その春に作ったことを宮沢さんに話した。すると、宮沢さんは、にわかに活発な口調になって、

≪あ、それはいい、よい詩です……≫

と、言った。ほめられたのだなと喜ぶと、つづけて言った。

≪実にいい。それは性欲ですよ。はっきり表われた性欲ですナ≫

私は、詩をほめられたのではなかった。

≪フロイド学派の精神分析の、好材料になるような詩です……≫

その話をくわしくしてくれた。突き出たものは男性で、へこんだものは女性、などということを、こまやかに話した。フロイドの翻訳の本が出たか出ないかのころであった。英語も独逸語も読めるのだから、原書で読んだのだったろう。

コメント