「宗谷挽歌」には、賢治と死んだトシとの間を隔てるものとして、「タンタジールの扉」という言葉が出てきます。

われわれが信じわれわれの行かうとするみちが

もしまちがひであったなら

究竟の幸福にいたらないなら

いままっすぐにやって来て

私にそれを知らせて呉れ。

みんなのほんたうの幸福を求めてなら

私たちはこのまゝこのまっくらな

海に封ぜられても悔いてはいけない。

(おまへがこゝへ来ないのは

タンタジールの扉のためか、

それは私とおまへを嘲笑するだらう。)

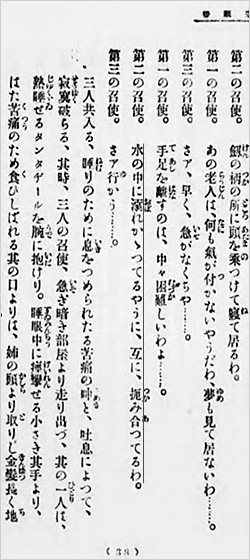

この「タンタジール」とは、ベルギーの詩人・劇作家であるモーリス・メーテルリンクが、1894年に書いた戯曲「タンタジールの死」に由来しており、日本ではたとえば1914年に翻訳が刊行されています。このように作品中に名前が引用されているのですから、おそらく賢治自身、この「タンタジールの死」を読んでいたと考えてよいでしょう。(右画像は、国会図書館デジタルライブラリーより、1914年に日吉堂本店から刊行された同書の扉です。)

この「タンタジール」とは、ベルギーの詩人・劇作家であるモーリス・メーテルリンクが、1894年に書いた戯曲「タンタジールの死」に由来しており、日本ではたとえば1914年に翻訳が刊行されています。このように作品中に名前が引用されているのですから、おそらく賢治自身、この「タンタジールの死」を読んでいたと考えてよいでしょう。(右画像は、国会図書館デジタルライブラリーより、1914年に日吉堂本店から刊行された同書の扉です。)

メーテルリンク初期の象徴主義作品の典型の一つと言われるこの戯曲は、暗い谷で暮らす二人の姉と爺やのもとへ、幼い弟タンタジールが海を渡って戻されて来た場面から始まります。

彼ら姉弟と爺やは、谷底に建つ古い城の一角にある部屋で暮らしています。城には高い塔があって、その塔の中には女王が住んでいると言われていますが、誰もその姿を見た者はありません。すでに父親は亡くなり、二人の兄も行方が知れず、冒頭からこの家族には、死の影が色濃く漂っています。そして、長姉のイグレーヌも、次姉のベランジエールも、爺やのアグロワールも、帰ってきた幼いタンタジールが、塔の女王によって連れ去られてしまうのではないかと、なぜかひどく怯えている様子なのです。

ベランジエールは、たまたま塔の下まで行った際に、女王が子供を見たがっているという侍女たちの会話を耳にしたと、姉に報告します。そして女王の召使いたちが、今夜にもここに来るかもしれないというのです。そこで姉たちは部屋の扉を見張り、爺やは剣を膝に置いて、タンタジールの番を始めました。

夜になると案の定、扉の外に大勢の人の気配が現れました。姉たちは、必死に扉を押さえて抵抗しましたが、結局開けられてしまい、爺やが突き出した剣も、あっけなく折れました。もう駄目かと思った時に、気を失っていたタンタジールが我に返り、扉はまた閉められて、幼な児は助かったのです。

その夜遅く、また女王の三人の侍女は、ひそかにタンタジールを連れ去る相談をしていました。姉二人もタンタジールも爺やも、ぐっすりと眠りこんでいますが、タンタジールは姉イグレーヌにしっかりと抱き付き、姉の長い黄金色の髪を自分の手にからめ、さらに堅く歯でも噛みしめています。決して離れまいとする二人は、「水の中に溺れかゝつてゐるやうに、互に、扼(つか)み合つてる」状態なのです。それでもしかし、侍女たちはこっそりと忍び込み、イグレーヌの髪をハサミで切って、タンタジールを連れ去ってしまいました。

その時タンタジールが遠ざかりながら上げた声で、姉たちは目を覚まして、弟の不在に気がつきます。しかしベランジエールはショックのあまり昏倒してしまい、イグレーヌが一人、道に落ちている自分の金髪をたどって、城の塔に至ります。

彼女が夢中で階段を昇っていくと、塔の円天井の下に、大きな鉄の扉がありました。その扉の隙間にまた金髪が挟まっていたので、イグレーヌは確かにここにタンタジールがいることを悟ります。姉が、激しく扉を叩いて弟の名前を呼ぶと、弱々しい返事とノックが返ってきました。イグレーヌは必死になって扉を押したり引いたり、何とかして開けようとしますが、びくともしません。

そのうちにタンタジールは、「あいつの息がかかる」と言い出し、さらに「あいつが僕の喉をおさえる」と訴えはじめましたので、イグレーヌは狂ったように扉を引っ掻き、やがてその爪ははがれ、扉に打ちつけたランプも砕けて、とうとうあたりは真っ暗になってしまいました。

最後は絶望のうちに、重い扉をはさんで姉と弟はキスをかわし、やがてイグレーヌの耳には、扉の向こうで小さな体が倒れる音が聞こえたのです・・・。

これは、物語としてはごく単純で、最初からタイトルに示された結末に向けて、ただ進んでいくだけなのですが、それでも読者は、何か心の奥に強く迫ってくるものを感じざるをえません。すべての登場人物にも観客にも、始めから恐ろしい結末が見えていながら、それでもその進行を如何ともできない人間の無力さが露呈し、全てを超越した「死」というものの底知れぬ強大な力が、ひしひしと迫って来ます。

そしてこのように、「愛する者の死を予期し、何とかしてそれに抗おうとしながらも、結局はその愛する者を失ってしまう」というプロセスは、ずっと病床にあったトシを見守り続けていた賢治の日々と、まさに重なるものだったはずです。きっと賢治は、1922年の初め頃から11月までずっと、この作品における長姉イグレーヌと同じ心境を味わいつづけていたに違いありません。

とりわけ私にとって印象深いのは、最後の晩にイグレーヌとタンタジールが、「水の中に溺れかゝつてゐるやうに、互に、扼(つか)み合つてる」と描写されている箇所です。

以前に私は、賢治が1922年8月に書いた短篇「イギリス海岸」において、もし生徒が溺れた時には「たゞ飛び込んで行って一諸に溺れてやらう、死ぬことの向ふ側まで一諸について行ってやらうと思ってゐた」と記している心の底には、実は死んでいくトシに対する自らの気持ちがあったのではないかと、推測してみました。「タンタジールの死」のこの箇所における、「水の中に溺れかゝつてゐるやうに」という比喩は、まさにこの「イギリス海岸」の表現を思い起こさせます。

さらにまた私は、賢治が1922年9月以降に手入れをした可能性もある童話「双子の星」において、チュンセとポウセが彗星にだまされて天から海へと墜落していく際に、「二人は落ちながらしっかりお互の肱をつかみました。この双子のお星様はどこ迄でも一諸に落ちやうとしたのです」と書かれている箇所にも、トシから離れずどこまでも一緒に行ってやりたいという賢治の思いが投影されているのではないかと推測してみました。「タンタジールの死」において、「互に、扼(つか)み合つてる」というイグレーヌとタンタジールの様子は、「しっかりとお互の肱をつかみました」というチュンセとポウセにそっくりのように、私には思えます。

つまり、このメーテルリンクの「タンタジールの死」という戯曲は、トシの死に怯えていた頃の賢治にとっては、まさに身に迫るように切実なものであり、そのような思いはひょっとして、上記のような作品における表現にも影響を与えていたのではないかと、私は思うのです。

「宗谷挽歌」に登場する「タンタジール」という言葉は、「死」という絶対的な断絶を表現するというためだけでなく、賢治の心の中では、上記のような一連の思い入れを込めたものだったのではないかと、私はひそかに想像する次第です。

※

さて、それからあともう一つ、私はこの「タンタジールの死」に関連して思い浮かぶものがあります。それは、「青森挽歌」の中に登場する、「ギルちゃん」という存在です。

あいつはこんなさびしい停車場を

たつたひとりで通つていつたらうか

どこへ行くともわからないその方向を

どの種類の世界へはいるともしれないそのみちを

たつたひとりでさびしくあるいて行つたらうか

(草や沼やです

一本の木もです)

《ギルちやんまつさをになつてすわつてゐたよ》

《こおんなにして眼は大きくあいてたけど

ぼくたちのことはまるでみえないやうだつたよ》

《ナーガラがね 眼をぢつとこんなに赤くして

だんだん環をちいさくしたよ こんなに》

《し、環をお切り そら 手を出して》

《ギルちやん青くてすきとほるやうだつたよ》

《鳥がね、たくさんたねまきのときのやうに

ばあつと空を通つたの

でもギルちやんだまつてゐたよ》

《お日さまあんまり変に飴いろだつたわねえ》

《ギルちやんちつともぼくたちのことみないんだもの

ぼくほんたうにつらかつた》

《さつきおもだかのとこであんまりはしやいでたねえ》

《どうしてギルちやんぼくたちのことみなかつたらう

忘れたらうかあんなにいつしよにあそんだのに》

ここで、二重括弧《 》で囲まれている内容は、以前に「「青森挽歌」の構造について(1)」で考えてみたように、作者賢治にとって「幻聴」として体験された言葉であろうと推測されます。

そしてここに出てくる「ギルちゃん」は、死んでゆくトシを象徴するような存在かと思われますが、その正体についてはよくわかりません。一説には、この「ギルちゃん」とは実は蛙であり、環を作る「ナーガラ」は蛇のことなのではないかと言われており、これは「草や沼やです」という舞台設定や、「おもだか」という水生植物が出てくることからも、一定の説得力があります。

しかしここで私が気になるのは、「ギル」というその名前です。これは「タンタジール」という名前の一部に由来しているのではないかと、ふと感じたのです。

タンタジールは、もとのフランス語の綴りでは Tintagiles ですが、この後ろ半分の'giles'は、別の読み方をすれば、「ギル」と読むこともできます。そして、メーテルリンクの「タンタジールの死」におけるこの幼な子には、何となく「ギルちゃん」を連想させる場面が、いくつかあるのです。

まず次の引用は、第二幕の冒頭です。

第二幕

城の内の一室、それに、アグロワアルとイグレエヌ坐せり。

次でベランヂエール登場す

ベランヂエール。 タンタヂールは何処に居るの?

イグレエヌ。 此処に居るのよ、余り大きな声で話さないやうに

ね、他の部屋で寝て居るんだから。少し顔の色が青いの、体が

良くないやうだわ、旅の疲れが出たんだわ――それに長い事

海の上に居たんだから。それとも、ひょっとしたら、此のお城の

空気が、あの子の小さな魂を脅かしたのかもしれないわ。泣い

て居ても、何うして泣くんだか自分でも判らないの。

ここでタンタジールは、「少し顔の色が青い」と言われています。

そしてまた、その少し後のところ。

ベランヂエール、タンタヂールを腕に懐きつゝ隣の部屋より来る

ベランヂエール。 起きてるのよ……。

イグレエヌ。 顔の色が悪いのね……、何うしたんだらう?

ベランヂエール。 わたしにも判らないの……黙って、唯だ泣くの

よ……。

イグレエヌ。 タンタヂールや……。

ベランヂエール。 あら、そっぽを向いて了ふわ。

イグレエヌ。 わたしが判らないやうだわ……タンタヂールや、

お前何処に居るか知ってて?――お前と話しているのは

姉さんよ……何をそんなにひとっとこを見つめて居るの?

此方をお向き……さ、姉さんと遊ばうよ……。

タンタヂール。 いや……いや……。

ここでもタンタジールはやはり顔色が悪く、ただ「ひとっとこ」を見つめるばかりです。一時的には姉のことが「判らない」ような様子を見せて、誘われても一緒に遊ぼうとしません。

さらに、その少し後の箇所。

タンタヂール。 来たよ姉さん――、何うして灯は点って居ない

の?

イグレエヌ。 灯は点ってるのよ、坊や……天井から垂っている

ランプが見えないの。

タンタヂール。 うん、うん、……あれは小さいんだね、……外に

点いて居ないの。

イグレエヌ。 外にはもうありは仕ないわ、あれで何でも見えるん

だから……。

タンタヂール。 あゝ……。

イグレエヌ。 まあ、お前の眼は窪んだのねえ……。

まだここでも、タンタジールの目はあまりよく見えていないような様子なのです。

ということで、上に挙げた箇所におけるタンタジールの様子は、「青森挽歌」のギルちゃんが、「まっさを」になり、また「青くてすきとほるやう」になっていたこと、「眼は大きくあいてたけど/ぼくたちのことはまるでみえないやうだつた」こと、そして友だちと遊ぼうとしなかったことなどと、かなりよく似ているように、私には思えるのです。

つまり、「青森挽歌」のこの部分で、ふと「ギルちゃん」をめぐるお話が語られた背景には、やはり当時の賢治の心に焼き付いていた「タンタジールの死」という戯曲があったのではないかと、私は考えるのです。

※ 本文中に引用した「タンタジールの死」のテクストや画像は、国会図書館デジタルライブラリーより、1914年に日吉堂本店から刊行された『タンタヂールの死: 附・群盲』(小島春潮訳)によっています。

ゆき

『タンタジールの死』に同じく影響を受けた高浜虚子の新作能『鐵門』が京都観世会館で今年の6月5日に復曲試演される様ですね。ご覧になられますか?

http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASIH04H07_V00C16A1AA2P00/

『鐵門』と共にあるテーマは、「死生観を考察し命を見つめる」とのことです。

hamagaki

ゆき様、貴重な情報をお教えいただきまして、ありがとうございます。

この公演について私は全く知らなかったのですが、リンクにある日経新聞の記事を見ると、本当に興味深い内容ですね。

「死んで行く者」と「残される者」という問題は、メーテルリンクの「タンタジールの死」に触れたこの記事を含め、最近の私にとってはずっと気になっているテーマなのですが、まさにこの能の主題でもありますね。

「イーハトーブ・プロジェクトin京都」では、観世流の中所宜夫さんをお迎えして、創作能「光の素足」や「中尊」も演じていただいたご縁もあっただけに、この観世会館での公演は、私としては心のど真ん中に迫ってくるような感じです。

6月5日は日曜日ですので、私はぜひとも観に行こうと思っています。

このたびはご教示をいただきまして、本当にありがとうございました。

初演から100周年の記念ということですが、1916年というと、賢治が修学旅行で関西地方を旅していた年でもありますね。