1922年11月27日の午後8時半、妹トシの臨終の場面において、賢治は死にゆく彼女の耳もとで、何事かを「ちからいつぱい」叫びました。

にはかに呼吸がとまり脈がうたなくなり

それからわたくしがはしつて行つたとき

あのきれいな眼が

なにかを索めるやうに空しくうごいてゐた

それはもうわたくしたちの空間を二度と見なかつた

それからあとであいつはなにを感じたらう

それはまだおれたちの世界の幻視をみ

おれたちのせかいの幻聴をきいたらう

わたくしがその耳もとで

遠いところから声をとつてきて

そらや愛やりんごや風、すべての勢力のたのしい根源

万象同帰のそのいみじい生物の名を

ちからいつぱいちからいつぱい叫んだとき

あいつは二へんうなづくやうに息をした

白い尖つたあごや頬がゆすれて

ちいさいときよくおどけたときにしたやうな

あんな偶然な顔つきにみえた

けれどもたしかにうなづいた

《ヘツケル博士!

わたくしがそのありがたい証明の

任にあたつてもよろしうございます》

上の「青森挽歌」のテクストによれば、賢治が叫んだのは、「万象同帰のそのいみじい生物の名」だったということです。

これはいったい、何のことでしょうか?

※

遂にトシの呼吸と脈が止まった時、その枕元へ走った賢治が何を叫んだのかということは、「永訣の朝」から続くこの運命的な一日のドラマを私たちが思い描く上でも、非常に重要なポイントです。ところが、この「生物の名」が意味するところについては、まだ賢治研究者の間でも、十分な意見の一致には至っていないのです。

たとえば鈴木健司氏は、渡辺芳紀編『宮沢賢治大辞典』の「青森挽歌」の項に、次のように書いておられます。

次の「いみじい生物の名」とは大乗経典の〈妙法蓮華経〉のこと。賢治は宇宙の本体を〈妙法蓮華経〉そのものと考えており、宇宙全体を一つの生物(釈迦の身体)と捉えようとする認識が見える。

たしかに、臨終の瞬間のトシに賢治が「南無妙法蓮華経!」と叫んだとすれば、それは二人でともに法華経を信仰していた兄が、妹の最期にとった行動として、まさにふさわしいものと言えます。またこれを一般的な臨終の情景として眺めても、全く違和感はありません。

しかし、私にとってはどうしても、「妙法蓮華経」を「生物の名」と呼ぶことに対して、納得のいかない感じが残るのです。

もちろん賢治には、鈴木氏の指摘するとおり、「宇宙全体を一つの生物と捉えようとする」考え方があったでしょう。また、1918年頃の書簡には、「万物最大幸福の根原妙法蓮華経」「三世諸仏の眼目妙法蓮華経」「一切現象の当体妙法蓮華経」(保阪嘉内あて書簡50)とか、「妙法蓮華経ハ私共本統ノ名前デスカラ之ヲ譏ルモノハ自分ノ頸ヲ切る様ナモノデセウ」(成瀬金太郎あて書簡55)などの言葉もあります。

そうすると、「妙法蓮華経」を「生物の名」と呼ぶことも、論理的には成り立ちうることに違いありません。しかし一方で、これを「宇宙の名」と呼んでも、「一切現象の名」と呼んでも、「私共の名」と呼んでも、論理的にはどれでもかまわないわけです。それなのに、なぜここでは「生物の名」なのでしょうか。

賢治が、トシの臨終の床で「南無妙法蓮華経!」と力いっぱい叫ぶというのは、それはもう非常にありそうなことですが、もし賢治がそのことを書き記したいのなら、ここで賢治はなぜそれを「万象同帰のいみじい経典の名」と書かなかったのでしょうか。たとえその名をどのように修辞的に表現できるとしても、法華経とは、第一義的には「経典」です。鈴木氏の指摘のように、賢治にとっては法華経→宇宙→生物という概念的な置き換えが可能であったとしても、法華経そのものは、「生物」ではありません。この世に生まれ、そしてはかなく死ぬ運命にある無常の存在ではなくて、すべての現象を変わらず貫く「法」なのです。

それなのに、ここで賢治が特に「生物の名」と書いていることには、何か理由があるはずではないか、賢治は単に「南無妙法蓮華経」と唱えただけではなかったのではないかと、私にはどうしても思えてならないのです。

一方これに対して、この「生物の名」というところに、特に注目した説もあります。

見田宗介氏は、『宮沢賢治―存在の祭の中へ』において、これを生物学者ヘッケルが、最も原始的な生命の段階として仮説的に提唱した「モネラ」という存在のことではないかと考えて、次のように述べておられます。

中学生と女学生の賢治ととし子は、読んだばかりのヘッケルの書物のなかの、この〈モネラ〉という奇妙な生物のなかで、賢治ととし子も他のあらゆる人間たちも、他のあらゆる生命たちも、ひとつにとけ合っていたことがあったのだねなどと、なかばおどけて語り合い、うなずきあうこともあったかと思われる。個体発生が系統発生をくりかえすならば、わたしたちひとりひとりの生の起源にも〈モネラ〉は存在するはずである。

この「生物」の名が二人のあいだで、個我とその他の生命たちとの同帰する根源にあるものを指す記号として、語り合われるたびにさまざまな意味を吸収してふくらみながら、〈対の語彙〉――二人だけのあいだで通用することばとして定着していて、賢治は死んでゆくトシ妹の耳に、必ずまた会おうねという暗号のように、ヘッケル博士のこのいみじい生物の名を、力いっぱい叫んだかもしれないと思う。

これは、とてもロマンチックで美しい仮説だと思います。そして最近では、廣瀬正明氏も「「青森挽歌」における「ありがたい証明」とは何か」(『賢治研究』125号)において、見田氏のこの「モネラ説」に賛意を表しておられます。

実際、「ペンネンノルデはいまはいないよ 太陽にできた黒い棘をとりに行ったよ」と題した賢治の創作メモのなかに、「ノルデは書記にならうと思ってモネラの町へ出かけていった」という一節がありますので、賢治の意識のなかにこの「モネラ」という言葉があったのは確実なのです。また、賢治の蔵書の中にヘッケルの『生命の不可思議』があったことからも、上で見田宗介氏が述べているような意味で、賢治がこの言葉を理解していた可能性も十分に大きいのです。

しかしながら、賢治とトシが、ヘッケルの言う「モネラ」という架空の生命体について、見田氏が想像したように語り合っていたというのは、あくまで見田氏による一つの仮定にすぎず、これは何ら根拠のあることではありません。

それに何より、賢治が死にゆくトシの耳もとで、「モネラー!!」と叫んでいるという図は、私にとってはあまりにも滑稽なものに感じられてしまうのです。あくまで私の主観にすぎないことですが、これはどうしても、厳粛な臨終の場面にふさわしい感じではありません。

※

ということで、賢治がトシの耳もとで何と叫んだのかという問題に対する従来の説は、いずれも私にとっては十分に納得できるものではないのです。

「万象同帰」、すなわち全ての現象がともに帰っていくべき対象であり、また「すべての勢力(エネルギー)のたのしい根源」であるような、「いみじい生物」とは、いったい何なのでしょうか。

ここで、そもそも法華経に記されている世界において、最も「いみじい生物」とは何だろうかと考えてみるならば、法華経において「久遠本仏」として位置づけられている「釈迦牟尼仏」こそが、それに該当するでしょう。

釈迦とは、インドに生まれたゴータマ・シッダールタという一人の人間であり、青年期に出家して悟りを開き、人々に対して教化と伝道を行った後、80歳で亡くなったわけですから、確かに「生物」に違いありません。

そうすると、賢治がトシの耳もとで叫んだのは、たとえば「南無釈迦牟尼仏!」という言葉だったのでしょうか。

これも、十分に一つの仮説としては成り立ちうると思います。しかしこの説には、一つ難点があります。

それは、「何を本尊とすべきか」という問題に関する日蓮の考えに現れていることなのですが、他の多くの仏教宗派が、釈迦や阿弥陀や薬師や大日など、様々な仏を尊崇し、その仏像を「本尊」として礼拝しているのに対し、日蓮はこのように「仏」を拝むこと(=人本尊)は行わず、仏をはじめ万象をあらしめている根源であるところの、「法華経」をこそ尊ぶべきである(=法本尊)と説いているのです。

下記は、この問題について日蓮が述べている、「本尊問答抄」の一節です。

問ふ、其の義如何。仏と経といづれか勝れたるや、

答へて云はく 本尊とは勝れたるを用ふべし、例せば儒家には三皇五帝を用ひて本尊とするが如く仏家にも又釈迦を以て本尊とすべし。

問うて云はく、然らば汝云何ぞ釈迦を以て本尊とせずして法華経の題目を本尊とするや、

答ふ、上に挙ぐるところの経釈を見給へ、私の義にはあらず 釈尊と天台とは法華経を本尊と定め給へり、末代今の日蓮も仏と天台との如く法華経を以て本尊とするなり、其の故は法華経は釈尊の父母・諸仏の眼目なり。釈迦・大日総じて十方の諸仏は法華経より出生し給へり。故に全く能生を以て本尊とするなり。(『平成新編 日蓮大聖人御書』より)

すなわち、まず日蓮は、「本尊とは勝れたるを用ふべし」とした上で、仏教では釈迦が最も尊いのだから「仏家にも又釈迦を以て本尊とすべし」と答えています。ここまでを根拠とするならば、上のように「南無釈迦牟尼仏!」と唱えることにも、正当性があるわけです。

しかし、これに続く「ではなぜあなたは釈迦を本尊としないのか」という問いに対して、日蓮は「法華経は釈尊の父母・諸仏の眼目なり」「釈迦・大日総じて十方の諸仏は法華経より出生し給へり。故に全く能生を以て本尊とするなり」として、釈迦ではなくて法華経を本尊とすべきだと明言しています。

法華経によれば、釈迦など諸仏は、法華経の力によって生まれたもの(=所生)であるのに対して、法華経こそがそれらを生んだもの(=能生)なので、仏よりも法華経の方を尊ぶべきだというのです。

したがって、「南無釈迦牟尼仏!」と叫ぶことは、たしかに「いみじい生物の名」を唱えていることではありますが、日蓮の教えに基づけば、これでは「すべての勢力のたのしい根源/万象同帰」の名前とは言えないのです。

これが賢治の家の宗派であった浄土真宗ならば、「南無阿弥陀仏!」と唱えることは、「阿弥陀仏」という「いみじい生物の名」を呼ぶことになり、「青森挽歌」における記載とも宗教的教義とも合致するのですが、日蓮の場合は違うのです。

それでは、日蓮の考えに基づくかぎりは、「本当に尊ぶべきもの」が「生物」であるということは、ありえないのでしょうか。

※

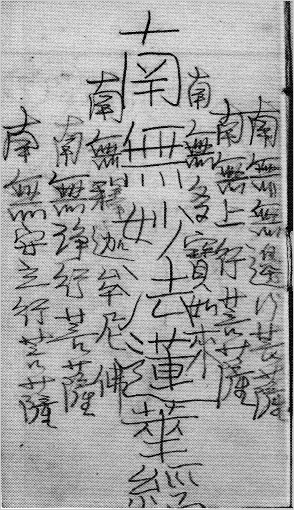

ここで、日蓮の教義における「本尊」について見てみましょう。賢治自身が、国柱会から「御本尊」として授与されていたものは、下のような文字による曼荼羅でした。(『新校本全集』第16巻下「補遺・伝記資料篇」口絵より)

これは、日蓮が佐渡配流中の1273年(文永10年)に描いた曼荼羅(「佐渡始顕本尊」)を、田中智学が模写したもので、国柱会ではこれを「本尊」として会員に授与していました。

ここには、中央の「南無妙法蓮華経」を中心に、上段その左隣には「南無釈迦牟尼佛」、さらに左へ順に「南無浄行菩薩」、「南無分身等諸佛」、「南無安立行菩薩」が並び、反対に題目の上段右隣には、「南無多宝如来」、さらに右へ順に「南無上行菩薩」、「南無三世諸佛」、「南無无邊行菩薩」と並んでいます。この下の段には、他の菩薩や仏弟子の尊者、さらに下の段には「十羅刹女」や「鬼子母神」など女性の諸天、さらに最下段には、左に「南無妙楽大師」、「南無伝教大師」、右に「南無龍樹菩薩」、「南無天台大師」と、歴史上の僧の名も続いています。左右両端には、上段に「大毘沙門天王」と「大持国天王」、中段に梵字で「愛染明王」と「不動明王」、下段に「大増長天王」と「大広目天王」が配され、すべてを守護する形になっています。

全体を活字で表わせば、下のようになります。

これがいったい何を表しているかというと、これは法華経全巻におけるクライマックスとも言うべき「虚空会」の情景を、日蓮が文字によって図示したものなのです。「法華曼荼羅」とも「十界曼荼羅」とも「妙法曼荼羅」とも呼ばれます。

すなわち、「法華経見宝塔品第十一」では、説法をする釈尊(釈迦牟尼仏)の前に、突如として高さ五百由旬の巨大な美しい宝塔が地から涌き出して、空中に浮かびます。次いで、あらゆる世界から分身の仏が来集し、釈尊は宝塔の扉を開けて中に入り、そこで多宝如来と並んで座します。そして釈尊は、居並ぶ諸仏、諸菩薩、諸天、善神、善男善女など会衆の全員をも宙に浮かせ、皆に向けて説法を行ったというのです。すべてが空中で行われたということで、これは「虚空会」と呼ばれます。

日蓮はこの曼荼羅に、法華経に描かれたかくも壮大・荘厳な世界を凝縮して表現しようとしたわけで、この図像を心に観ずることによって、人は法華経と一体になれるとされています。

賢治も、二階の自分の部屋の壁にこの本尊を掛け、日夜この前に正座して、「南無妙法蓮華経」の題目を唱えて礼拝を行っていたわけです。

さてここで、賢治がトシの臨終においてその耳もとで叫んだ言葉は、この曼荼羅に記されている内容だったと考えてみたら、どうでしょうか。

順に唱えていくと、「南無妙法蓮華経、南無釈迦牟尼仏、南無多宝如来、南無浄行菩薩、南無上行菩薩、南無分身諸仏、南無三世諸仏、南無安立行菩薩、南無無辺菩薩、南無普賢菩薩・・・」などということになり、最初の「妙法蓮華経」だけは経典の名前ですが、これを除けば、あとは最後まですべて「生物の名」になります。すなわち、題目に続いてここに羅列されている名は、すべてが法華経のクライマックスに参集した諸仏、諸菩薩、諸天、善神、善男善女たちであり、これこそ「いみじい生物の名」とも言えるのです。

つまり私としては、賢治はトシの臨終の枕元において、日蓮が著した本尊たる曼荼羅を口唱したのではないか、と考えるのです。あるいは、この本尊全体を唱えるとなるとあまりにも長いので、その最上段のみを抜粋した「略式曼荼羅」を唱えたと考えてもよいかもしれません。下写真は、「〔雨ニモマケズ〕」に続けて賢治が手帳に書いた、その略式の曼荼羅です。

ただ、この仮説を採ったとしても、最初に唱えるべき最も重要な「南無妙法蓮華経」は、やはり「生物の名」ではありませんので、全体を「いみじい生物の名」と呼ぶことには、やはり若干の問題が残ります。

これに関しては、上の略式曼荼羅を唱えたとしても、7つの名前のうちで6つは「生物」です。それに何より賢治にとっては、トシの臨終ほど重要な場面において、「唱題をする」というのはあまりにも当然の自明のことなので、ここにはあえて記さず、その後に続けた諸仏・諸菩薩の名前の方を「いみじい生物の名」として特記した、と考えることもできます。

このように、もしも賢治がトシの臨終において「本尊曼荼羅を口唱する」という行動をとったとすれば、その意図は何だったのか、このような行為の宗教的な意味は何なのか、ということが次に問題になります。

これについては、江戸時代初期の日蓮正宗の「中興の祖」と言われる日寛(1665-1726)が著した「臨終用心抄」という文書が、参考になるように思われます。日寛はこの文書の中で、「臨終の断末魔の苦しみで心が乱れないためには、どのようにしたらよいか」という問いに答えて、次にように記しています。

常に本尊と我と一躰也と思惟して口唱を励むべし。御書十四四十七実に己心と仏心と一心なりと悟りなば臨終を礙ふるべき悪業も有らず、生死に留るべき妄念も有らず云云

すなわち、臨終に際しては「常に本尊と自分とが一体であると念じて、(題目の)口唱を励むべし」というのです。しかし現実には、トシはその最期において、自ら「南無妙法蓮華経」と唱える力はもはや残っていませんでした。しかしそのかわりに、賢治が「本尊」の内容を高らかに口唱してそれをトシの耳から入れてやることによって、トシと本尊を一体化させようと試みたのではないかと、私は思うのです。

日寛の「臨終用心抄」にはまた、病人がまさに臨終を迎える時にしてやるべきこととして、次のような記述もあります。

一、唯今と見る時本尊を病人の目の前に向へ耳のそばへより臨終唯今也、祖師御迎ひに来り給ふ可し、南無妙法蓮華経と唱へ給へとて病人の息に合せて速からず遅からず唱題すべし、已に絶へ切つても一時ばかり耳へ唱へ入る可し、死ても底心あり或は魂去りやらず死骸に唱題の声聞かすれば悪趣に生るる事無し。

「青森挽歌」や他の作品の記述を見るかぎりでは、賢治はトシの臨終において、上に書かれているように「本尊を病人の目の前に向へ」ということは、行わなかったようです。周囲は全員が浄土真宗の門徒であるという状況に、遠慮したのかもしれません。しかしまさにそのかわりとして、「本尊の内容を口唱する」ということをしたのではないかと、私は考えてみるのです。

そしてまた、上に引用した後半部に、「すでに息が絶えきっても一時ばかり耳へ唱え入れるように、死んでも底心というものがあるし、魂は去ってしまうわけではない」と書かれているところも、「青森挽歌」における賢治の考えや行いを彷彿とさせるものがあります。すなわち賢治はこの時、トシの耳もとで「ちからいつぱいちからいつぱい」叫んで「唱へ入れ」ましたが、それに応えてトシが「二へんうなづくやうに息をした」ことを、何度も自分に言い聞かせるかのように回想します。

たしかにあのときはうなづいたのだ

そしてあんなにつぎのあさまで

胸がほとつてゐたくらゐだから

わたくしたちが死んだといつて泣いたあと

とし子はまだまだこの世かいのからだを感じ

ねつやいたみをはなれたほのかなねむりのなかで

ここでみるやうなゆめをみてゐたかもしれない

ここに描かれているトシの様子は、「死ても底心あり或は魂去りやらず」という記述に、まさに呼応しているかのようです。

それからあと一つ、念のために考えておきたいことがあります。それは、私がここで想定したように「本尊の内容を口唱する」ということを、日蓮を信仰する人は一般的に行うものなのか、という問題です。本来は、日蓮が著した本尊の曼荼羅は、目で見て心に観ずることによって尊崇するものであり、声に出して唱えるために書かれたものではないでしょう。

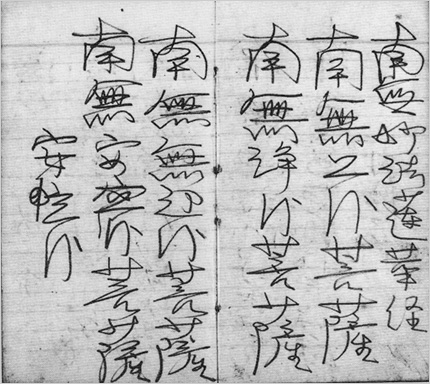

これについては、浅学の私にはまだよくわからないのですが、しかし賢治が「雨ニモマケズ手帳」に残している下の記載が、一つのヒントを与えてくれるのではないかと思います。

ここにおける配列は、先に引用した「〔雨ニモマケズ〕」末尾のものとは異なっています。すなわち、本来は「南無妙法蓮華経」は中央に位置しなければならないのに、ここでは右端にあり、これに続いて、「南無上行菩薩」、「南無浄行菩薩」、「南無無辺行菩薩」、「南無安立行菩薩」となっています。

もとの略式曼荼羅と比較すると、「南無釈迦牟尼仏」と「南無多宝如来」が抜けてはいますが、題目→上行→浄行→無辺行→安立行という順序は、題目から始まって、右、左、右、左となっており、これは曼荼羅に配された菩薩の名を、「口唱する」順序になっていると思われるのです。

すなわち、賢治は手帳のこの2ページを、曼荼羅を口唱しながら書いたと考えられることから、賢治は、本尊の曼荼羅の少なくとも一部を、口唱することがあったのではないかと推測できるわけです。

ということで、「青森挽歌」に描かれたトシの臨終において、賢治が「ちからいつぱい」叫んだ「いみじい生物の名」とは、日蓮が著した本尊の曼荼羅の内容だったのではないか、という私の想像について述べました。

最後に、鈴木憲夫氏作曲の混声合唱曲「雨ニモマケズ」の大阪コレギウム・ムジクム合唱団による演奏を、下に貼っておきます。

この合唱曲では、1:04あたりからと、9:21あたりからの二箇所で、上にも引用した略式十界曼荼羅の「南無無辺行菩薩、南無上行菩薩、南無多宝如来、南無妙法蓮華経、南無釈迦牟尼仏、南無浄行菩薩、南無安立行菩薩」が、歌われます。「いみじい生物の名」が、唱えられているのです。

杉岡 修次

そらや愛やりんごや風、すべての勢力のたのしい根源

万象同帰のそのいみじい生物の名を

ちからいつぱいちからいつぱい叫んだとき

あいつは二へんうなづくやうに息をした

白い尖つたあごや頬がゆすれて

ちいさいときよくおどけたときにしたやうな

あんな偶然な顔つきにみえた

けれどもたしかにうなづいた

いみじい生物の名は妹トシです。我々皆死ぬと万象同帰するのです。トシはそのとき正に万象同帰の瞬間でした。

hamagaki

杉岡修次さま、コメントをありがとうございます。

ご指摘のように、トシの耳元で何かの「名」を叫ぶわけですから、その名前は「トシ」だったと考えるのが、最もストレートでわかりやすい解釈だと思います。

一方、「人が死んだらどうなるのか」ということについては、様々な考えがあり、「我々皆死ぬと最終的に同じ場所に行く」という考え方もあるかと思いますが、しかし仏教においてはそのようには考えず、その人の「業」に従って、それぞれが別の世界に「輪廻」を続けていくと考えるようです。

だからこそ賢治もトシの死後、彼女がいったいどこに行ったのだろうと思い巡らし悩んだわけで、「同帰=帰着点は同じ」とは考えていなかったのだろうと思われます。

この点が、「トシ=万象同帰のそのいみじい生物」と解釈する上での、一つの難点になるかと存じます。

なお、私は現時点では、この記事に書いた内容とは異なって、「万象同帰のそのいみじい生物の名」とは、「妙法蓮華経」という題目のことだったのだろうと考えるようになっています。法華経であれば、賢治にとっては万象の共通の帰着点と言えるわけです。

詳しくは、拙稿「 「青森挽歌」における二重の葛藤」をご参照いただければ幸いです。