「口語詩稿」に収められている「会見」という詩は、賢治が教え子?の父親と会った際の状況を、少し自嘲も交えつつ、「無言の対話」で描いたものです。

対話をわかりやすくするための趣向として、下の「色分け」というボタンを押していただくと、テクスト中で賢治が考えている部分を赤色で、父親が考えている部分を青色で、色分けして表示します。「戻す」ボタンを押すと、黒字に戻ります。

会見

(この逞ましい頬骨は

やっぱり昔の野武士の子孫

大きな自作の百姓だ)

(息子がいつでも云ってゐる

技師といふのはこの男か

も少しからだも強靱くって

何でもやるかと思ってゐたが

これではとても百姓なんて

ひどい仕事ができさうもない

だまって町で月給とってゐればいゝんだが)

(お互じっと眼を見合せて立ってゐれば

だんだん向ふが人の分子を喪くしてくる

鹿か何かのトーテムのやうな感じもすれば

山伏上りの天狗のやうなところもある)

(みんなで米だの味噌だのもって

寒沢川につれて行き

夜は河原へ火をたいてとまり

みづをたくさん土産にしょはせ帰さうと

とてもそいつもできさうない)

(向ふの眼がわらってゐる

昔 砲兵にとられたころの

渋いわらひの一きれだ)

(味噌汁を食へ味噌汁を食へ

台湾では黄いろな川をわたったり

気候が蒸れたりしたときは

どんな手数をこらへても

兵站部では味噌のお汁を食はせたもんだ)

(たうとう眼をそらしたな

平の清盛のやうにりんと立って

じっと南の地平の方をながめてゐる)

(ぜんたいいまの村なんて

借りられるだけ借りつくし

負担は年々増すばかり

二割やそこらの増収などで

誰もどうにもなるもんでない

無理をしたって却ってみんなだめなもんだ)

(眼がさびしく愁へてゐる

なにもかもわかりきって、

そんなにさびしがられると

こっちもたゞもう青ぐらいばかり

じつにわれわれは

遠征につかれ切った二人の兵士のやうに

だまって雲とりんごの花をながめるのだ)

下書稿(一)の手入れ形では、冒頭は次のようになっていて、賢治がその息子を訪ねた時にたまたま息子は町に出ていて不在で、それで父親が応対をした、ということのようです。

むすこの重隆は今朝町へ行った

もう帰ってくるころだと云ったまゝ

泥足で縁につったったまゝ

主人はだまっておれを見おろす

「重隆」というのが息子の名前のようですが、『新校本全集』第十六巻「補遺・伝記資料篇」の「稗貫農学校・花巻農学校在職時指導生徒卒業生名簿」にも「中退・休学者名簿」にも、また「大正十五年三月岩手国民高等学校学生名簿」にも、この名前の生徒は掲載されていません。賢治がよくやるように偽名にしてあるのか、それとも生徒の友達などとして知り合った青年なのかもしれません。

しかしこの息子が賢治のことをとても慕い、普段から父親にあれこれ賢治の話をして、また父の話もよく賢治に伝えていたようです。

途中に出てくる「みんなで米だの味噌だのもって/寒沢川につれて行き」という話は、下書稿(一)では次のように書かれています。

(さういふ面白い人ならば

鍋だの味噌だのみんなでしょって

寒沢川の奥の方へ

みづをとりに連れて行って

川原へ火を焚いて明かさうと云ったが

このアンコでは仕方ないと)

きっとこの息子は、「農学校を辞めて百姓を始めた面白い先生がいるよ」などと、父親に話していたのでしょう。そして父親はこれに対して、「そんな面白い先生なんだったら、一度一緒に山菜採りのキャンプでもしようか」と言い、息子はそれがまた嬉しくて賢治に話していたのでしょう。「みづ」というのは、一般名「うわばみそう」と呼ばれる山菜で、山間部の渓流に生えているものです。

さらに、この父親がその昔、砲兵として台湾に出征していたとか、戦地では「味噌汁を食へ味噌汁を食へ」と言われたとか、こういうエピソードも普段から息子が賢治に話していたことなのでしょう。

その息子から、「先生も一緒に泊まりがけで山菜採りに行こうって、うちの父ちゃんが言ってたよ」と聞いていた賢治は、きっとこの父親と会うことを楽しみにしていたはずだと思うのですが、いざ実際に会ってみると、その逞しい風貌と威厳のある様子に、かなり気後れしてしまったようです。二人の間には、気まずい沈黙とともに微妙な距離感が漂い、賢治は自分の体付きや態度が相手を失望させてしまったと思い込んで、それでますます気まずくなる悪循環に陥っている感じです。

※

作品中の、「昔 砲兵にとられた」とか、「台湾では黄いろな川をわたった」とかいうのは、この父親の出征体験のようですが、この時期までに日本が台湾で行った戦争となると、1895年(明治28年)の「乙未戦争」が該当します。

1894年~1895年の日清戦争の結果、「下関条約」によって日本は清国から台湾を割譲されることになりましたが、台湾側はこれを不服として「台湾民主国」の独立を宣言し、接収のために上陸した日本軍に対して抵抗戦を継続しました。これが、「乙未戦争」あるいは「台湾平定作戦」などと呼ばれる戦闘です。

錦絵「台湾島基隆近衛師団奮戦敵軍ヲ撃破ス」(ウィキメディアコモンズより)

日本は、まずは北白川宮能久親王を師団長とする近衛師団を台湾に派遣しましたが、台湾側のゲリラ戦による抵抗が激しく、途中から陸軍第二師団および混成の第四旅団を追加派遣します。この「陸軍第二師団」というのが仙台に本拠を置く部隊で、東北地方出身者で構成されていましたから、「会見」に出てくる父親も、第二師団に属する「野砲兵第二連隊」の一員として、台湾に渡ったのだと考えられます。

ちなみに、1898年(明治31年)には、青森県弘前に陸軍第八師団が創設され、岩手県出身者はこちらに配属されることになりますので(賢治の弟清六もそうでした)、岩手から第二師団に行くのは、この乙未戦争が最後となります。

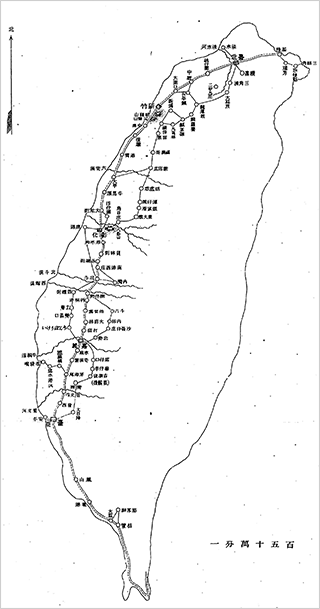

右の画像は、森鴎外著『能久親王事蹟』(1908)に掲載されている、乙未戦争における日本軍の行程です(国会図書館デジタルコレクションより)。

右の画像は、森鴎外著『能久親王事蹟』(1908)に掲載されている、乙未戦争における日本軍の行程です(国会図書館デジタルコレクションより)。

1895年5月29日に北東端の三貂角に上陸した日本軍は、ゲリラの急襲に苦しめられつつも、台湾本島の西部を「黄いろな川をわたったり」しながら南下して行きました。途中で部隊間の連絡が取れなくなったり、いったん鎮圧したはずの北部でまた反乱が起こるなどするうちに、業を煮やした日本軍は、民間人も含めた村全体の殺戮までも行ったため、台湾の人々の反感をいっそう強めてしまいました。しかし装備に勝る日本軍は、10月22日には台南に入城して、11月18日にやっとのことで「台湾平定宣言」が出されたのです。

この台湾における戦争の大きな特徴は、日本軍の戦死者が164人に対して、戦病死者が4,642人と、戦いそのもので死んだ人よりも、病死者の方が30倍近くも多かったということです。

この戦いがほぼ全面的にゲリラ戦で、大規模な会戦は皆無だったことが、戦死者の少なさの原因の一つではありますが、それにしても5か月ほどの期間における病死者がこれほど厖大であったことは、衝撃的です。

熱帯気候のもとで、赤痢、マラリア等の伝染病が隊内に蔓延し、日清戦争から引き続いて脚気も多かったことが、兵の病禍を拡大したようです。師団長であった北白川宮能久親王自身も、戦争終結直前の10月28日に、マラリアのため台南で亡くなっています。

ところで、この台湾派遣軍に兵站部軍医部長として参加していたのが、当時33歳の森林太郎(鴎外)でした。短期間でこれほどの兵を病死させてしまったことについては、軍医たる鴎外にも、おそらく痛恨の思いがあったのではないかと思います。そしてまた軍医としては、傷病兵の治療を担当する以外に、遠征中の兵たちの食事を栄養学的な見地から管理することも、重要な任務だったに違いありません。

「会見」に出てくる「味噌汁を食へ味噌汁を食へ」というのが、はたして森鴎外の説だったのかどうかはわかりませんが、立場上はそういう何らかの方針を出すべき役割を担っていたと考えられます。

そして、当時の栄養学の本などを見ると、味噌汁が滋養のために良い、ということを書いてあるものが結構あるのです。

そして、当時の栄養学の本などを見ると、味噌汁が滋養のために良い、ということを書いてあるものが結構あるのです。

たとえば、樫田十次郎という医師が書いた右の『滋養物の摂取』(明治45年刊. 画像は国会図書館デジタルコレクションより)には、「ソップと味噌汁」という章があって、一般に牛肉や鶏肉を煮出した西洋のスープは滋養強壮のために推奨されているけれども、むしろ味噌汁の方が蛋白質成分が多く、健康のためには良いのだということが、下記のように力説されています。

味噌汁は或る点に於ゐては慥かにソップ同様嗜好品の一種に数ふ可きものである、食慾を促進すると云ふ嗜好品の本領から見たならば牛肉又は鶏肉のソップに及ばないかも知れぬが、大多数の日本人の口にはソップよりも適し且つ多くの営養成分を含んでる点からすると遙かにソップ以上の価値を有して居る、味噌汁を作る処の主たる材料たる味噌には田舎味噌、赤味噌、白味噌等の各種があって、その種類の異なるに従って材料の配合上分量などに多少の相違はあるが、併し味噌なる物は大体に於ゐて大豆(或は蚕豆)、白米、麹、食塩、水の四種を以て製造し、而して其の出来上った処の成分は水分、蛋白、脂肪、澱粉、糖分、塩分等即ち吾れ吾れの体質の消耗を補ふに必要なる物のみである。

鳥獣魚類の肉類から製したソップには蛋白質が欠乏して居るが味噌から製した味噌汁には多くの植物性蛋白質を含んでるから、第一此の点に於ゐて味噌汁はソップ優って居る、又た前にも述べた如く食慾を促進せしむる上に於ゐてソップには及ばずとするも味噌汁其の物の成分のみに依って身体の活力を増進せしむる事は慥かにソップに優って居る、其れ故現に味噌汁に対して充分の嗜好を有しつゝある者、若くは食用上の習慣からして将来味噌汁に対して充分の嗜好を有し得る者に在っては味噌汁は多量の営養成分を含む処の有力なる嗜好品となるのである。(『滋養物の摂取』pp.144-146)

日本軍の軍医としては、日本本土とは桁違いに高温多湿の、夏の台湾における伝染病の流行に初めて直面し、対処手段としては抗生物質など直接的な治療薬もなかったわけです。できることと言えば、もし兵士たちが感染したとしても、何とか自力で病気に打ち勝って回復できるよう、とにかく体力・抵抗力を付けさせておくしかなかったと考えられます。このために兵食として、比較的簡単に植物性蛋白質を摂取できる味噌汁を積極的に勧めたということは、十分ありえることと思います。

日本軍なら、携帯性にすぐれた保存食である「味噌」は十分に所持していたはずで、たとえ副食の備蓄が残り少なくなっても、味噌汁ならば存分に兵に食べさせることができたことでしょう。

「味噌汁を食へ味噌汁を食へ」という方針は、この辺の事情からも出てきたのではないかと思います。

ところで森鴎外というと、脚気の原因として伝染病説を推し、白米食にこだわり続けたために、陸軍における脚気の惨害を食い止められなかったとして、槍玉に挙げられることもよくあります。

台湾でも脚気で亡くなった兵士は相当数ありましたが、当時の陸軍軍医トップだった石黒忠悳は、この年の9月に「脚気を殲滅するのははなはだ困難である」という談話を「時事新報」に発表して、麦飯を取り入れて脚気を激減させることに成功した海軍軍医たちからは、厳しい非難を浴びました。その後、第二軍軍医部長として台湾に赴任した土岐頼徳は、見るに見かねて独断で麦飯給与に踏み切り、おかげで兵士の脚気発症は大きく減少したのですが、土岐は軍規違反として処分されてしまいます。

森鴎外に関しては、少なくとも1895年の台湾出征の時点では、まだ軍の方針を決定できる立場にはなく、その責任を云々することはできないでしょう。

その後、脚気はビタミンB1欠乏症であることが確定しますが、それを世界に先駆けて究明したのは、盛岡高等農林学校に1906年~1917年の間在籍した鈴木梅太郎教授でした。1910年に鈴木は、米糠の中に脚気を予防し回復させる成分があることを突きとめ、発表したのです。

賢治も在学中に、「植物営養論」など鈴木教授の講義を聴いています。

いずれにせよ、「会見」のこの逞しい男は、賢治が生まれる前年に起こった乙未戦争に出征し、南海でゲリラの襲撃や恐ろしい伝染病の中をくぐり抜け、また故郷に生還したという、賢治にとっては神話的な一種のレジェンドだったに違いありません。

たじたじとなって彼を見つめるうちに、鹿の祖先神やら天狗やらに見えてきたというのも、少しわかるような感じがします。

※

最後に、2008年に台湾で制作公開された映画「一八九五」の、YouTube動画を貼っておきます。戦争の背景にある、台湾の美しい自然が印象的です。

映画中で日本軍側の動向は、北白川宮能久親王と森鴎外を中心に描かれていて、下の動画の再生を開始していただくと、台湾に上陸した日本軍の場面あたりからスタートすると思います。

能久親王が森の姿を見つける場面(16:02)で、親王が"Guten Tag!"と声をかけると、森も"Eure Hoheit!"とドイツ語で応じていますが、能久親王は1870年~1877年にドイツ留学、森は1884年~1888年にやはりドイツ留学をしている仲だったからで、この辺は台湾の映画制作者もなかなかよく調べていると思います。2人とも実年齢よりかなり若くてイケメンですが……。

コメント