『校本宮澤賢治全集』よりも前の全集には、「そのまっくらな巨きなものを」という書き出しが印象的な、次のような詩が収録されていました。

そのまっくらな巨きなものを

おれはどうにも動かせない

結局おれではだめなのかなあ

みんなはもう飯もすんだのか

改めてまたどらをうったり手を叩いたり

林いっぱい大へんにぎやかになった

向ふはさっき

みんなといっしょに入った鳥居

しだれのやなぎや桜や水

鳥居は明るいま夏の野原にひらいてゐる

あゝ杉を出て社殿をのぼり

絵馬や格子に囲まれた

うすくらがりの板の上に

からだを投げておれは泣きたい

けれどもおれはそれをしてはならない

無畏 無畏

断じて進め

『校本全集』以降、このタイトルが姿を消してしまった理由について、天沢退二郎さんは次のように書いておられます。

旧全集のいわゆる「春と修羅 第四集」には、「そのまっくらな巨きなものを/おれはどうにも動かせない」という二行からからはじまって、「……からだを投げておれは泣きたい」という、読む者をたじろがせずにいない表白と、それにすぐ続けて「けれどもおれはそれをしてはならない/無畏 無畏/断じて進め」とい強烈な自己励起で終る断片詩稿が収められていた。これは冒頭の《そのまっくらな巨きなもの》という非常に喚起的で、多くのことを含意しながら救心的でもある書き出しがまた印象的で、さまざまな思いを私たちにかきたて、幾つもの論考でとりあげられてきた。

ところが「校本全集」以後、周知のように、この断片詩稿は全集本文から姿を消してしまった。以前からの賢治愛読者の中には、けげんに思う方もおられよう。

要するにこの断片詩稿と思われてきたものは「境内」という題の詩稿の第二葉であったことが、校本全集編纂時に明らかになり、その「境内」とは、「〔みんな食事もすんだらしく〕」が全集本文に採用され、「境内」の方は校本全集校異篇や、新修全集異稿欄に小活字で組まれているのである。(天沢退二郎『〈宮沢賢治〉注』所収「テクスト・クローズアップ③」)

ということで、従来「そのまっくらな巨きなものを」という一つの作品と思われていたものは、「〔みんな食事もすんだらしく〕」の先駆形「境内」の後半部分だったということが判明したというわけで、それまでは得体が知れず不気味だった「まっくらな巨きなもの」の正体も、ここで具体的に読者の目に見えるようになりました。

ここにあらためて「境内」全文を掲げると、次のようになっています。けっこう長いですが、全体を見るとこの時の賢治の状況が、浮かび上がってきます。

境内

みんなが辨当を食べてゐる間

わたくしはこの杉の幹にかくれて

しばらくひとり憩んでゐやう

二里も遠くから この野原中

くろくわだかまって見え

千年にもなると云はれる

林のなかの一本だ

うす光る巻積雲に

梢が黒く浮いてゐて

見てゐると

杉とわたくしとが

空を旅してゐるやうだ

みんなは杉のうしろの方

山門の下や石碑に腰かけて

割合ひっそりしてゐるのは

いま盛んにたべてゐるのだ

約束をしてみな辨当をもち出して

じぶんの家の近辺を

ふだんはあるかないやうなあちこちの田の隅まで

仲間といっしょにまはってあるく

ちょっと異様な気持ちだらう

おれも飯でも握ってもってくるとよかった

空手で来ても

学校前の荒物店で

パンなぞ買へると考へたのは

第一ひどい間違ひだった

冬は酸へずに五日や十日置けるので

とにかく売ってゐたのだらう

パンはありませんかと云ふと

冬はたしかに売ったのに

主人がまるで忘れたやうな

ひどくけげんな顔をして

はあ? パンすかときいてゐた

一つの椅子に腰かけて

朝から酒をのんでゐた

眉の蕪雑なぢいさんが

ぢろっとおれをふり向いた

それから大へん親切さうに

パンだらそこにあったっけがと

右手の棚を何かさがすといふ風にして

それから大へんとぼけた顔で

ははあ食はれなぃ石 バンだと

さう云ひながらおれを見た

主人もすこしもくつろがず

おれにもわらふ余裕がなかった

あのぢいさんにあすこまで

強い皮肉を云はせたものを

そのまっくらな巨きなものを

おれはどうにも動かせない

結局おれではだめなのかなあ

みんなはもう飯もすんだのか

改めてまたどらをうったり手を叩いたり

林いっぱい大へんにぎやかになった

向ふはさっき

みんなといっしょに入った鳥居

しだれのやなぎや桜や水

鳥居は明るいま夏の野原にひらいてゐる

あゝ杉を出て社殿をのぼり

絵馬や格子に囲まれた

うすくらがりの板の上に

からだを投げておれは泣きたい

けれどもおれはそれをしてはならない

無畏 無畏

断じて進め

賢治は、村の「みんな」と一緒に何かの共同作業に来ているようで、「約束をしてみな辨当をもち出して/じぶんの家の近辺を/ふだんはあるかないやうなあちこちの田の隅まで/仲間といっしょにまはってあるく」という5行に、その内容が記されています。

ただ、賢治は他の人たちのように弁当を持って来ておらず、お昼の休憩になっても何も食べるものがないので、「わたくしはこの杉の幹にかくれて/しばらくひとり憩んでゐやう」としています。こういう時は、何も食べずにいるところを誰かに見とがめられ、「弁当持ってないのか?」と尋ねられることさえきまりが悪いもので、一人離れて「杉の幹にかくれて」いるのでしょう。

寂しいような情けないような、賢治の心持ちが身に沁みます。

ここで皆が休憩をしている場所がどこなのか、すなわちタイトルの「境内」とはどこの社寺のものなのかが気になりますが、「二里も遠くから」杉の林が見えていて、「山門」や「鳥居」や「社殿」があることから、これは花巻の南西郊外(当時の太田村)にある「清水寺」と考えられます。

京都・播磨の清水寺とともに「日本三大清水」と称され、「奥州三十三観音」の一つともされるこのお寺は、地元では由緒ある名刹で、田んぼの真っ只中にありながら、下のような立派な山門を備えています。

お寺なのに、「鳥居」や「社殿」という言葉が出ているのが不思議ですが、下写真のように本堂の前には「狛犬」が鎮座し、左の方には鳥居も見えています。神仏習合的な要素が、今も残っているのです。

この清水寺は、坂上田村麻呂が奉納したとされる十一面観音像をその創建の端緒としていますが、観世音菩薩の別名の一つに「施無畏大士」というものがあります。この作品の末尾に「無畏 無畏」という言葉が出てくるのも、また「〔みんな食事もすんだらしく〕(下書稿(二)」の方にはそのまま「施無畏の大士」という言葉があるのも、賢治がここを観音霊場として意識していたからと思われます。

※

さて、賢治がこの共同作業に弁当を持ってこなかった理由は、「空手で来ても/学校前の荒物店で/パンなぞ買へると考へた」からということで、実際以前に冬に来た時には売っていたらしいのです。しかしこの日、その「荒物店」でパンを買おうとした際に賢治が受けた仕打ちは、心を折られるようなものでした。

店の主人は「はあ? パンすか」と怪訝な顔をし、店内の椅子で朝から酒を飲んでいた爺さんにはじろっと睨まれ、主人はいったんは親切そうな顔で「パンだらそこにあったっけが」と棚を探すふりをしていましたが、結局「ははあ食はれなぃ

賢治はおそらく二人の老人の嘲笑を背中に感じながら店を出たのでしょうが、それからもう一度清水寺の境内に戻って、皆が楽しそうに食事をしているのを尻目に、一人木陰に隠れて過ごしていた彼の気持ちは、察するに余りあります。

この荒物店のエピソードは、よほど彼の心に残ったのでしょう、「グスコーブドリの伝記」の中に、次のような形で取り入れられています。

ところがある日、ブドリがタチナといふ火山へ行つた帰り、とりいれの済んでがらんとした沼ばたけの中の小さな村を通りかゝりました。ちやうどひるころなので、パンを買はうと思つて、一軒の雑貨や菓子を売つてゐる店へ寄つて、

「パンはありませんか。」とききました。すると、そこには三人のはだしの人たちが、眼をまつ赤にして酒を呑んで居りましたが、一人が立ち上がつて、

「パンはあるが、どうも食はれないパンでな。石盤 だもな。」とおかしなことを云ひますと、みんなはおもしろそうにブドリの顔を見てどつと笑ひました。ブドリはいやになつて、ぷいつと表へ出ましたら、向ふから髪を角刈りにしたせいの高い男が来て、いきなり、

「おい、お前、ことしの夏、電気でこやし降らせたブドリだな。」と云ひました。

ここに記されている、「はだしの人たち」や「眼をまつ赤にして」という描写は「境内」にはありませんが、同じく太田村の出来事と推定される「住居」という作品(「その南の三日月形の村(2)」参照)には、「ひるもはだしで酒を呑み/眼をうるませたとしよりたち」が出てきますので、上の「グスコーブドリの伝記」の挿話は、賢治が「住居」と「境内」の二つの機会に体験した内容を、合成したものかと思われます。

いずれも、賢治の心が痛切に傷ついた出来事だったのでしょう。

※

そして、この時店の主人に「あすこまで強い皮肉を云はせたもの」こそが、賢治をして「そのまっくらな巨きなもの」と形容させた現実であり、彼に「結局おれではだめなのかなあ」という無力感を味わわせ、「からだを投げておれは泣きたい」とまで思わせたのです。

彼を苦しめた「そのまっくらな巨きなもの」の正体はいったい何だったのか、杉浦静さんは「読む 宮沢賢治「〔みんな食事もすんだらしく〕」」において、「〔同心町の夜あけがた〕」の中の次の一節を参考に挙げておられます。

われわれ学校を出て来たもの

われわれ町に育ったもの

われわれ月給をとったことのあるもの

それ全体への疑ひや

漠然とした反感ならば

容易にこれは抜き得ない

ここには、「農民」対「町のインテリ」という階層の違い、埋められない溝があり、農村に入った賢治はたびたびこのような「反感」を込めた、冷笑や無視を受けたのです。農村の共同作業に来て、田んぼの真ん中でお昼にパンを買おうとする「町のお坊っちゃん」は、この太田村でもそういう目で見られたのでしょう。

しかし、下書稿(二)の「〔みんな食事もすんだらしく〕」になると、荒物店のエピソードは削除されるとともに、このような「階層的な反感」という性質は見られなくなり、賢治が対峙する相手も、少し変わってきます。

その「新たな敵」は、下書稿(二)では次の箇所に出てきます。

――ひでりや寒さやつぎつぎ襲ふ

自然の半面とたゝかふほかに

この人たちはいままで幾百年

自分と闘ふことを教はり

克明にそれをやってきた

いまその第二をしばらくすてゝ

形一そう瞭らかに

烈しい威嚇や復讐をする

新たな敵に進めといふ――

ここでは、「この人たち=農民」こそが、賢治とともに「新たな敵」と闘うべき存在として描かれており、「農民」対「町のインテリ」という対立は、もはや問題ではではありません。ただし、この闘いへのメッセージは、「新たな敵に進めといふ」というような伝聞体で書かれており、賢治が直接自分の考えを述べているわけではなさそうなところは、気になります。

杉浦静さんは先述の論文において、このような新しい動きについて、「昭和二年一月に労農党稗貫支部が結成されたことに端的に見られるような社会主義的運動の高揚を指していると見て間違いないだろう」と述べておられ、確かにそのとおりだろうと思います。

ちなみに上記の箇所は、作者によって夥しい推敲が行われていて、『新校本全集』第五巻の「校異篇」によると、初期には次のような形だった段階もあるようです。

ひでりや寒さやつぎつぎ襲ふ

自然の反面とたゝかふほかに

この人たちはいままで幾百年

自分と闘ふことを教はり

克明にそれをやってきた

いまその第二をしばらくすてゝ

形一そう瞭らかに

烈しい威嚇や復讐をする

新たな敵に進めといふ

そのことがまこと正しく

そのことがこの人たちの苦悩をまことに消すものと知らば

この人たちはもはやこゝにぬかずかず

われらの意志と腕とを除いて、

どこに菩薩も神もあるかと、

さうまっしぐらに起つであらう

あゝわたくしはそのことの、

正しいかどうかはしばらくおき

身を失ふかどうかもしばらくおき、

たゞそのことが約することについて、ついに信ずることができない

こちらの形態には、かなり激しい感情が溢れており、「この人たちはもはやこゝにぬかずかず/われらの意志と腕とを除いて、/どこに菩薩も神もあるかと、/さうまっしぐらに起つであらう」という箇所など、まさに革命運動の蜂起を思わせる表現ですが、それでも最後に賢治は、「たゞそのことが約することについて、ついに信ずることができない」と書き、自らその思想の実現可能性を信用しきれていないことを、吐露しています。

賢治のこの躊躇は、彼が知人にレーニンの『国家と革命』を講じてもらった際に、「日本に限ってこの思想による革命は起らない」と述べたという逸話(名須川溢男「宮沢賢治について」岩手史学研究Vol.50)も連想させますが、労農党シンパとして社会主義的な活動に共感を寄せ、様々な支援を惜しまなかったにもかかわらず、なぜ彼は「この思想による革命は起こらない」などと言ったのでしょうか。

この点に関しては、杉浦静さんも引用しておられる「火祭」(口語詩稿)の次の一節が、一つの示唆を与えてくれるのではないかと思います。

くらしが少しぐらゐらくになるとか

そこらが少しぐらゐきれいになるとかよりは

いまのまんまで

誰ももう手も足も出ず

おれよりもきたなく

おれよりもくるしいのなら

そっちの方がずっといゝと

何べんそれをきいたらう

(みんなおなじにきたなくでない

みんなおなじにくるしくでない)

〔中略〕

さうしてそれもほんたうだ

(ひば垣や風の暗黙のあひだ

主義とも云はず思想とも云はず

たゞ行はれる巨きなもの)

これは言うならば、改善・改革・進歩などというものには背を向け、たとえ苦しくてもただ集団の同質性を保っておればそれでよいというような、保守的・退嬰的・忍従的な心性ということになるでしょうか。

最後の部分にある「巨きなもの」という表現は、「そのまっくらな巨きなもの」と共通しており、これに関しては「境内」で対峙したものと、通ずるものがあったのでしょう。農村に入った賢治が、肥料や技術の改善によって人々の生活を向上させたいと願い、様々な新しい企画を試みても、人々の奥底にあるこういった心性によって阻まれてしまったという、実感がこもっているように思います。

そしてまた、人々の心にこういう「たとえ自分が苦しくても、下を見ればもっと苦しい人がいるのなら、現状を改善せず今のままでいる方がよい」という考えが根強く浸透しているのならば、頑張って社会全体を改革しようなどという試みに多くの人が参加してくることは、期待しにくいでしょう。

ところで、この「改革や進歩よりも集団の同質性を優先する」という傾向は、現代日本の私たちにも、非常に思い当たる節があります。

日本の社会は、他国よりも「同調圧力」が強いと言われ、様々なところで「出る杭は打たれる」場面を目にしますが、「日本人は他人の足を引っ張ろうとする傾向が強い」という実験データを示した、社会学の研究があるのです。「日本人は「いじわる」がお好き?!」という刺激的なタイトルの論文ですが、これによると、日本の大学生の方がアメリカの大学生に比べて、「自分の利得を犠牲にしてまでも、相手の利得を減らそうとする」戦略をとる者が、有意に多かったというのです。

この研究結果をもとにして、「足を引っぱりあう日本人脳」とか、「日本経済、低迷の元凶は日本人の意地悪さか」などというウェブ記事も書かれていて、まあ日米の差がどこまで明確なものなのかは措くとしても、「人間は皆で協力してよりよい状態を求めようとする生きものである」という考えが一面的な幻想にすぎないということは、事実のようです。

そして、理想に燃えて農村に身を投じた賢治に絶望感を味わわせたのも、この意地の悪い「巨きなもの」ではないでしょうか。

これは、賢治の前に立ちはだかっただけでなく、現代になっても日本人の心の奥深くで、蠢いているようなのです。

※

ところで、『新校本全集』の「本文篇」に採られている「〔みんな食事もすんだらしく〕(下書稿(二)」には、その後さらに改稿されて推敲を加えられた「下書稿(三)」が存在していて、その内容は下のようになっています。

みんな食事もすんだらしく

また改めてごぼんごぼんとどらを叩いたり

樹にこだまさせて柏手をうったり

林のなかはにぎやかになった

(自然に従って自然に謝し

自らと闘って他に謝せといふ)

二里も遠くから黒くわだかまって見え

幾百年かをこの野原中の目標になったこの林

仰げばうす光る巻積雲に泛んで

そらを旅するこの杉の樹群

(自然と闘って自然に勝ち

自らを挺して非を撃てといふ)

施無畏の大士遠く去ってうつろな拝殿のうすくらがり

古くからの幡や丹群青で彩った和算の額の間に

声あげて声あげて慟哭したい

鳥居はひるの郊野にひらく

本来『新校本宮澤賢治全集』の編集方針では、「本文テクストには、原則として作品の最終形態を採用する」ことになっていますので、通常ならこの「下書稿(三)」の方が「本文篇」に掲載されるべきと思われるところです。しかし現にそうなっていない理由は、上記の最後から2行目「声あげて声あげて慟哭したい」が作者によって削除されており、この形では、前行の「古くからの幡や丹群青で彩った和算の額の間に」から最終行の「鳥居はひるの郊野にひらく」に接続できないため、この「下書稿(三)」は「不完全稿」と見なさざるをえないからです。

ただ、この稿で括弧が付けられた(自然に従って自然に謝し/自らと闘って他に謝せといふ)と、(自然と闘って自然に勝ち/自らを挺して非を撃てといふ)という二つのフレーズの対照には、とても意味深い味わいがあります。

どちらも、1行目は自然観を、2行目は人間観・社会観を述べ、対称的な構造をしています。

最初の(自然に従って自然に謝し/自らと闘って他に謝せといふ)の方は、仏教的というか東洋的な心性を表しているのに対して、次の(自然と闘って自然に勝ち/自らを挺して非を撃てといふ)の方は、西洋的な態度を表しているようです。

賢治自身の自然に対する態度は、西洋の自然科学を基盤とする以上、化学肥料を積極的に使って収量を上げようとするところも、あるいは「グスコーブドリの伝記」で火山を人工的に噴火させて冷害を食い止めようとする発想なども、「自然と闘って自然に勝」つことを志向しています。これに対して、社会的にも「自らを挺して非を撃て」という闘争的・革命的な運動を肯定するかどうかでは、上述のように迷いを抱えていました。

そして結局彼は、「日本に限ってこの思想による革命は起らない」と判断し、その方向には進まなかったわけです。

そしてまた、「自然との闘い」に関しても、「自然と闘って自然に勝」つという態度から、晩年には変化を遂げたようです。

この「自然との闘い」については、「下書稿(二)」にはより具体的に「ひでりや寒さやつぎつぎ襲ふ/自然の反面とたゝかふ」と記されていますが、この「ひでり」と「寒さ」に対して、「〔雨ニモマケズ〕」では、「ヒデリノトキハナミダヲナガシ/サムサノナツハオロオロアルキ」と記し、「自然と闘って自然に勝つ」という姿勢は影を潜めているのです。

このような賢治のスタンス(の変化?)を、どう位置づけ評価するかということもまた奥深い問題だと思いますが、私自身は以前に「情熱から受苦へ」という題名で、少し関連した事柄をイーハトーブセンターの会報に書かせていただいたことがありました。

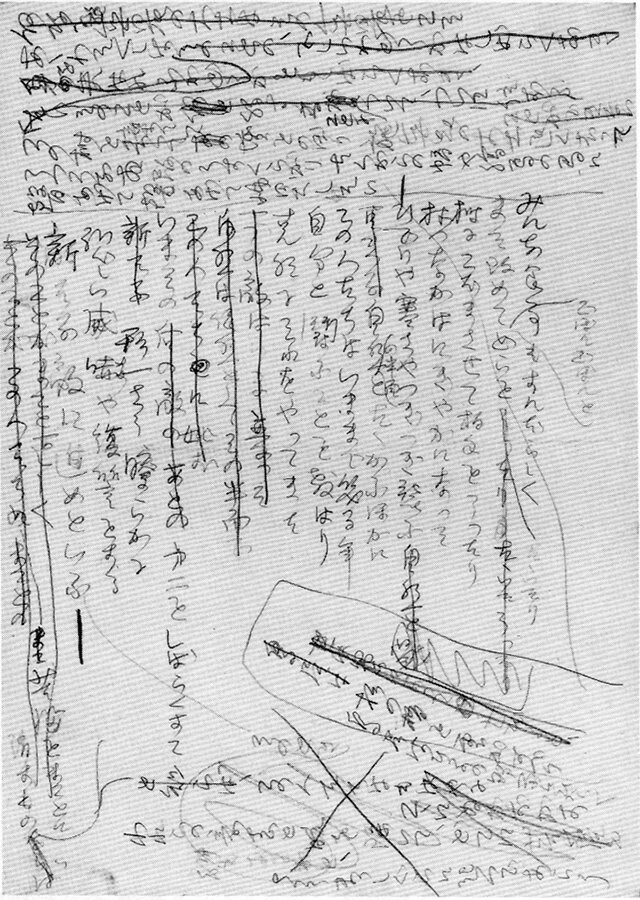

「〔みんな食事もすんだらしく〕」下書稿(二)(『新校本宮澤賢治全集』第五巻口絵より)

米田 光明

この詩のことを書いた10年以上前の新聞コラムの切り抜きを、ずっと財布に忍ばせていました。ひとつ前の代の財布のことです。

今の財布に新調した際、何処か大事に仕舞い込み過ぎて、内容もほぼ忘れかけていて、、、

歴代の財布は妻からの誕プレ。傷んだ財布を今月に新調してくれるそうです。

それで、「宮澤賢治の切り抜き」の存在は思い出したものの、内容がどうにも

思いだせずに、どうにも気になり数日モヤモヤ。偶然にもこのブログにたどり着きました。

ーーーーーー

そのまっくらな巨(おお)きなものを

おれはどうにも動かせない

ーーーーーー

からだを投げておれは泣きたい

けれどもおれはそれをしてはならない

無畏(むい) 無畏

断じて進め

ありがとうございます。

忘れていた自分を思い出しました。ひとつ歳をとる前に。

昔Facebook投稿したこともたどれました。

こんな詳しい内容初め知りました。

つい最近に投稿されていたのもご縁ですかね。とても勉強になりました。

感謝申し上げます。

hamagaki

米田 光明 様、わざわざコメントをいただきまして、ありがとうございます。

ご指摘のとおり、これは偶然にもごく最近書いた記事でしたので、ちょうど米田様の検索のお役に立てたとは、何かのご縁を感じます。

それにしても、新聞の切り抜きをずっと財布に忍ばせて持ち歩いておられたとは、賢治のこの詩に対して、きっと何か深い思い入れがおありだったのかと拝察いたします。

たしかにこの作品は、世の中で一般的には「穏やかな人格者」のように思われている宮沢賢治のイメージとは少し違って、非常にナイーブで傷つきやすい意外な一面を、生き生きと見せてくれているように感じます。

私も昔、この詩を初めて読んだ際には、あの宮沢賢治にしても時にはこんな弱音を吐いていて、しかしそれでも最後は自分を叱咤し、何とか奮い立たせながら歩んでいたんだなと、感じ入るものがありました。

奥様から贈られるであろう新しいお財布が、また米田様にとって思い出深いものとなることを、心からお祈りしています。