詩「〔あかるいひるま〕」には、賢治とミス・ギフォードが「様々な階層の天」について会話する場面があります。

"We say also heavens,

but of various stage."

"Then what are they?"

最初の「私たちも天と言いますが、そこには様々な階層があるんです」という発言は、賢治のものと推測され、彼はここで仏教における「天」は、「兜率天」「三十三天」など多数の階層に分かれていることを言っているのだと思われます。キリスト教宣教師であるギフォードに対して、仏教のユニークなところを説明しているのでしょうが、考えてみると実はキリスト教においても、「様々な階層に分かれた複数の天」という考え方はあるのです。

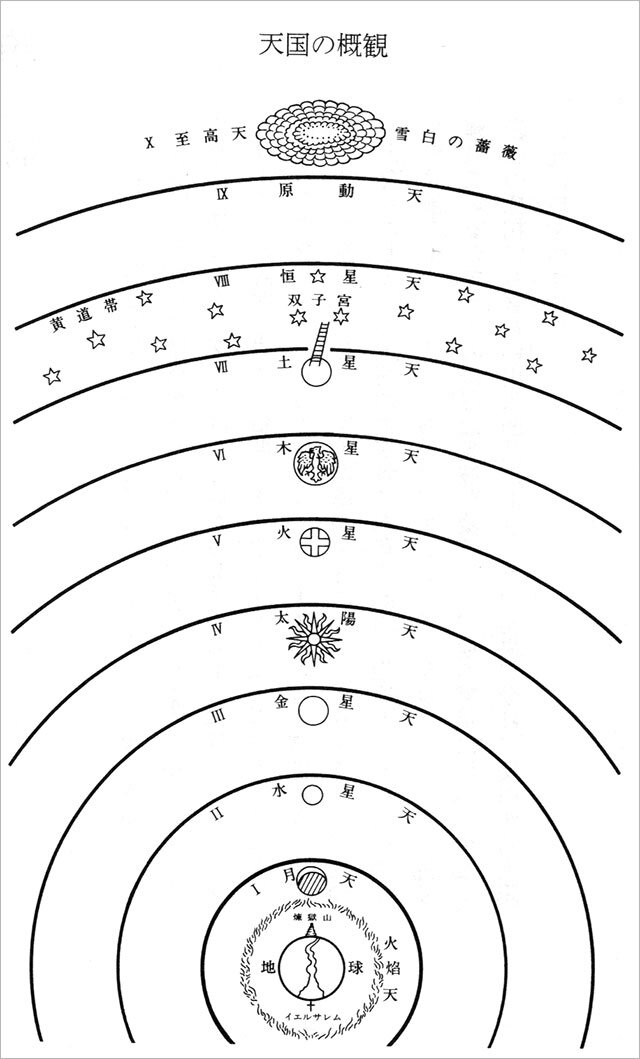

下の図は、ダンテ『神曲』天国篇(集英社文庫p.23)に掲載されているものです。

図の下端に「地球」がありますが、『神曲』煉獄篇で「煉獄山」を登りつめ、その頂にある地上楽園に達したダンテは、天国篇においてそこから永遠の淑女ベアトリーチェに導かれて、図の上方の天へと昇って行きます。

ダンテとベアトリーチェは「火焔天」を過ぎ、「月天」「水星天」「金星天」「太陽天」「火星天」「木星天」「土星天」を一つ一つ経て、さらに「恒星天」「原動天」を超え、「至高天」へと至ります。

それぞれの「天」は、プトレマイオスの天動説宇宙において、殻のように階層的に重なった「天球」を具象化したものであり、「水星天」にはローマ皇帝ユスティニアヌスI世が、「太陽天」には聖トマス・アクィナスが、「木星天」には大帝コンスタンティヌスI世が、「土星天」には聖ベネディクトゥスが、「恒星天」には聖ペテロがというように、各々の層には過去のすぐれた人々の霊が宿っていて、ダンテは順に昇りながら各層の霊と対話を重ねて行きます。

地上から高い層の天に昇るほど、より高貴な霊が住まっているという意味において、ダンテが叙述したこの「天」は、まさに「階層的」になっているのです。

ただし、このような天国の様子は、「聖書」そのものに記されているわけではありません。聖書協会共同訳聖書の「用語解説」の「天」の項目には、「聖書では、「天」は物理的空間、もしくは、神の住まいを指す。旧約の宇宙観では、天は金属の延べ板を張った天井のようなもので、その上には「上の水」が蓄えられており、地上に降る雨や雪を通す「天の窓」が付いている。」と、素朴な模型のようなことが書いてあります。

このような神話的な「天」のイメージが、徐々に古代の天文学によって刷新されていくに従って、キリスト教もその影響を受けていきます。中世のトマス・アクィナスは、プトレマイオスに基づいてアリストテレスが体系化した古代の宇宙論をキリスト教神学に取り入れ、そこに「光輝天球」なる一つの階層を付け加えたということですが(中村治「トマスにおける光輝天球(caelum empyreum)について」参照)、そこは「天使の居場所」であるとともに、「信仰に生きた者の復活後の行き先」ともされているとのことです。

すなわちここにおいて、アリストテレスの自然哲学は、「キリスト教化」されたわけです。

ダンテが『神曲』天国篇で、諸々の聖者の霊の住まいとして描いた階層的な「天」は、このトマス・アクィナスの神学理論を、さらに文学的想像力によって敷衍したものと言えるでしょう。そこでは天使のいる一層のみならず、歴史上の人々が高層マンションのように各階で暮らしているわけですが、これは上記のような意味において、中世のキリスト教的世界観の流れの中に位置づけられるのです。

|

神曲 天国篇 (集英社文庫) ダンテ・アリギエーリ (著), 寿岳 文章 (翻訳) 集英社 (2003/1/17) Amazonで詳しく見る |

※

ところで、「木星天」という言葉を見ると、どうしても連想するのは、賢治の「風林」の中の「おまへはその巨きな木星のうへに居るのか……」という一節です。

とし子とし子

野原へ来れば

また風の中に立てば

きつとおまへをおもひだす

おまへはその巨きな木星のうへに居るのか

鋼青壮麗のそらのむかふ

(ああけれどもそのどこかも知れない空間で

光の紐やオーケストラがほんたうにあるのか

…………此処 あ日あ永 あがくて

一日 のうちの何時 だがもわがらないで……

ただひときれのおまへからの通信が

いつか汽車のなかでわたくしにとどいただけだ)

とし子 わたくしは高く呼んでみやうか

この作品において賢治は、トシが「天」に転生している様子を思い描いているに違いありません。

「光の紐」や「オーケストラ」という言葉は、天界が美しい光に溢れ、妙なる音楽が流れているということを表しているでしょうし、「日あ

このように、死んだトシは仏教の「天」にいると賢治は考えているはずなのに、「木星のうへに居るのか」と問いかけているのは、いったいどういうことでしょうか。もともと仏教経典には、木星など惑星に関する記述は、ほぼ全く登場しないのです。

これではまるで、ダンテの階層的天球における「木星天」のことを言っているかのようで、トシの霊は木星の上で、古代イスラエル王ダビデやトロイア人リペウスの霊とともに暮らしているとでも言うのでしょうか?

まあそんなことはあるはずもなく、おそらくここで賢治が「木星」を持ち出してきた理由は、彼が「風林」をスケッチした1923年6月3日の夜、岩手山から木星が見えたことによるのでしょう。加倉井厚夫さんの「「風林」の創作 1923(大正12)年6月3日」というページによれば、「この夜、木星はさそり座の西側に堂々たる姿で輝いて」いたということなのです。その輝きは、トシの行方を探し求める賢治にとって、相当に印象的だったのでしょう。

ただそれでも、日頃から「死」や「異界」など宗教的な事柄については、一貫して仏教的な世界観を貫いていた賢治にもかかわらず、ここで突然トシが「木星のうへに居る」と言い出したことに対し、これまで私は少し不思議な感じもしていました。

これに関して私が最近思うのは、トシの死後の賢治は、「彼女がどこに行ってしまったのか」ということについて、とにかく必死になって考えを巡らせ続け、仏教のみならずキリスト教の「天」についても、いろいろと知見を博捜していたのではないか、ということです。当時の彼は、それこそ「〔手紙 四〕」のチユンセのように、「一生けん命そこらをさがしたり考へたりしてみましたがなんにもわからないのです」という状態で、何でも手当たり次第に探し求めていたのではないでしょうか。

「青森挽歌」には、「むかしからの多数の実験から/倶舎がさつきのやうに云ふのだ」という箇所があり、これは当時の賢治が『阿毘達磨倶舎論』という仏教的世界観の基礎的文献も調べて、何とかしてこの世から異界の様子を知る方法はないかと考えていたことを示しているでしょう。

また「〔あかるいひるま〕」や「〔けむりは時に丘丘の〕」では、賢治がトシの死の翌月にキリスト教宣教師ギフォードと「天」について印象的な対話を交わしており、さらに彼は翌年にもギフォードのもとを訪ねていますが、これらは賢治がキリスト教の天界観にも強い関心を抱いていたことの表れではないかと、私には思えてならないのです。

そのような賢治にとっては、ダンテが『神曲』において、月や太陽とともに様々な惑星の世界を「天界」として描いていることも、意識されていたのではないかと思うのです。

夜空の木星を目にしただけで、なぜ賢治には「そこにトシがいる」と感じられたのか……。

もしも彼が、祝福された死者の行き先としての「木星天」という、ダンテの考えを知っていたとすれば、これはもう少し腑に落ちるように感じられます。

コメント