「『春と修羅』補遺」の「手簡」は、謎めいた不思議な作品です。

手簡

雨がぽしゃぽしゃ降ってゐます。

心象の明滅をきれぎれに降る透明な雨です。

ぬれるのはすぎなやすいば、

ひのきの髪は延び過ぎました。私の胸腔は暗くて熱く

もう醗酵をはじめたんぢゃないかと思ひます。雨にぬれた緑のどてのこっちを

ゴム引きの青泥いろのマントが

ゆっくりゆっくり行くといふのは

実にこれはつらいことなのです。あなたは今どこに居られますか。

早くも私の右のこの黄ばんだ陰の空間に

まっすぐに立ってゐられますか。

雨も一層すきとほって強くなりましたし。誰か子供が噛んでゐるのではありませんか。

向ふではあの男が咽喉をぶつぶつ鳴らします。いま私は廊下へ出やうと思ひます。

どうか十ぺんだけ一諸に往来して下さい。

その白びかりの巨きなすあしで

あすこのつめたい板を

私と一諸にふんで下さい。(一九二二、五、一二、)

1922年の5月というと、賢治が稗貫農学校の教師になって半年ほどの時期で、まだ慣れない仕事の苦労もあったでしょうが、この頃の作品と思われる「イーハトーボ農学校の春」などを見ると、まばゆい陽光の下ではつらつと作業に打ち込む賢治がいます。教師という職を得て、年若い生徒たちと過ごす毎日に、限りない喜びを感じている様子です。

ただ、吉田美和子氏はこの「イーハトーボ農学校の春」に対して、「けれども全篇にみなぎる過度の光彩は、逆に賢治自身の内側の薄暗さを意識させはしないか」と、鋭い指摘をしておられます(『宮沢賢治 天上のジョバンニ地上のゴーシュ』小沢書店)。実際、このテンションの異様な高さには、ちょっと息が詰まるような感じもして、賢治もどこか無理をしているのかもしれません。

この吉田氏の説に従えば、当時の「賢治自身の内側の薄暗さ」の一つの表現が、上の「手簡」だったのではないかと、私は感じるのです。

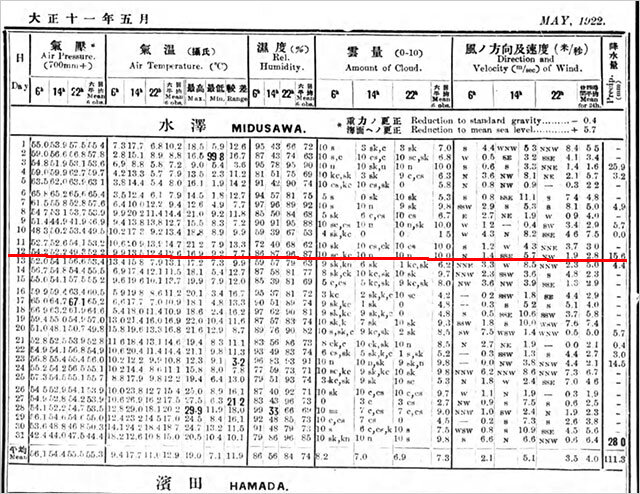

さてこの作品は、「雨がぽしゃぽしゃ降ってゐます」という天候の描写から始まります。実際に、1922年5月12日の岩手県地方が雨だったということは、次の資料からわかります。

これは、国立国会図書館に収められている「中央氣象臺月報」の「大正11年5月」の号で、全国各地の気象台で観測した毎日の気象データが掲載されているものです。上記で赤線を引いた岩手県水沢気象台の5月12日の行の、右端の降水量の欄には、「15.6mm」とあり、確かにそれなりの雨が降っていたわけです。

ことほど左様に、賢治の「心象スケッチ」は「厳密に事実のとほり記録したもの」(書簡214a)と考えてよい場合が多いので、この作品において彼が「あなた」と呼びかけている存在も、単なるフィクションとして片づけることはできません。賢治はこの時、実際に誰かを感じていたのではないでしょうか。

彼は「あなた」に、「今どこに居られますか」と問いかけつつ、しかし彼は既にその「あなた」が「早くも私の右のこの黄ばんだ陰の空間に/まっすぐに立ってゐられますか」というように、その姿は見えないままに、具体的にその存在を体感しています。

また作品の最後の方を見ると、この「あなた」は「白びかり巨きなすあし」を持っているようで、当然これは童話「ひかりの素足」の「まるで貝殻のやうに白くひかる大きなすあし」の人や、また「小岩井農場」の次の箇所を連想させます。

ユリア、ペムペル、わたくしの遠いともだちよ

わたくしはずゐぶんしばらくぶりで

きみたちの巨きなまつ白なすあしを見た

杉浦静さんの研究によれば、賢治が「ひかりの素足」の第一形態を書いたのは、「大正11年前半頃まで」と推定されるということです(學燈社『宮沢賢治の全童話を読む』より)。1922年5月21日の日付を持つ「小岩井農場」とあわせ、この「白い巨きなすあし」の存在は、この頃の賢治が抱いていた重要なイメージだったのだと考えられるのです。

そして、賢治にとってこの存在が担っていた意味は、「わたくしの遠いともだちよ」という上記の呼びかけに見られるように、賢治にとって「ともだち」であり、心理学的に言うと「

一方、賢治が「手簡」においてこの「あなた」の存在を感じているのは、「私の右のこの黄ばんだ陰の空間」と記されており、「陰の空間」という表現からして、「あなた」は賢治の目に直接見えてはいないと思われます。目には見えていないのに、その姿形をありありと感じるというのは、理屈としては非常に不思議なことですが、これは精神医学的には「実体的意識性」と呼ばれる体験だと思われます。これは昔から統合失調症の症状として知られているものですが、一般の人でも入眠時に体験する「金縛り」の際に、「姿は見えないが誰かがそこにいるとはっきり感じる」という体験をすることがあります。そしてこれは、「解離現象」としてもしばしば現れることを、柴山雅俊さんが報告しておられます(岩崎学術出版社『解離の構造』)。

以上のように、「手簡」における「あなた」に関する体験は、その体験形式としては「実体的意識性」であり、体験内容としては「Imaginary Companion」と考えられるわけですが、ここであと一つ、その存在の背景をなす「地」の部分について、考えておきます。

この「あなた」がいる場所のことを、賢治は「黄ばんだ陰の空間」と描写していますが、これは童話「ひかりの素足」における、「うすあかりの国」を連想させます。この童話で一郎と楢夫は吹雪に巻かれ、気がつくと死後の世界と思しき「うすあかりの国」にいるのですが、その場所は次のように描かれています(下線は引用者)。

三、うすあかりの国

けれどもけれどもそんなことはまるでまるで夢のやうでした。いつかつめたい針のやうな雪のこなもなんだかなまぬるくなり楢夫もそばに居なくなって一郎はたゞひとりぼんやりくらい藪のやうなところをあるいて居りました。

そこは黄色にぼやけて夜だか昼だか夕方かもわからずよもぎのやうなものがいっぱいに生えあちこちには黒いやぶらしいものがまるでいきもののやうにいきをしてゐるやうに思はれました。

〔中略〕

一郎はさきになってあるきました。そらが黄いろでぼんやりくらくていまにもそこから長い手が出て来さうでした。

このしばらく後に、「大きなまっ白なすあし」の人が登場して人々を救済することになるので、ここでもやはり「すあしの人」が現れるのは、下線の箇所のように、「黄色にぼやけて」「黄いろでぼんやり」した空間だったのです。

このしばらく後に、「大きなまっ白なすあし」の人が登場して人々を救済することになるので、ここでもやはり「すあしの人」が現れるのは、下線の箇所のように、「黄色にぼやけて」「黄いろでぼんやり」した空間だったのです。

また、「いまにもそこから長い手が出て来さう」という描写は、賢治が描いた右の水彩画(画像は『新潮日本文学アルバム 宮沢賢治』より)を連想させます。空間の裂け目の向こうには「異界」があって、そこからはこんな手が伸びてくるかもしれないのです。

また「真空溶媒」で、牧師が赤鼻の紳士と別れて怪しげな世界に入ったところは、次のように描写されています。

画かきどものすさまじい幽霊が

すばやくそこらをはせぬけるし

雲はみんなリチウムの紅い焔をあげる

それからけわしいひかりのゆきき

くさはみな褐藻類にかはられた

こここそわびしい雲の焼け野原

風のヂグザグや黄いろの渦

そらがせわしくひるがへる

なんといふとげとげしたさびしさだ

この異様な世界でも、風は「黄いろの渦」を巻いているのです。

さらに「風の偏倚」には、「月はこの変厄のあひだ不思議な黄いろになつてゐる」との表現があり、この月もやはり「黄いろ」で、上の水彩画に描かれているおかしな表情をした三日月を思わせます。

一方、対象を「空間」から「時間」に広げてみると、「真空溶媒」には、「まあちよつと黄いろな時間だけの仮死ですな」という一節があり、これもその「時間」が、通常のものではなく何か異様な性質を帯びていることを、表しているのかと思われます。

「北守将軍と三人兄弟の医者」には、「三十年といふ黄いろなむかし」という表現があり、ここには昔の写真がセピア色になっているようなニュアンスも感じられますが、やはり「今ここ」からは「遠い彼方」にあるという雰囲気が漂います。

以上、賢治が用いている「黄いろ」とか「黄ばんだ」という言葉には、こういった「異世界」的な感じが伴っている場合もあるのではないか、と感じた次第です。

ギトン

この詩稿について、まえから気になっておりますのは、題名の「手簡」とは何を指すのか、ということです。辞書には、「てがみ。書簡。書状。」などの説明があります。賢治は誰かから手紙をもらったのか? あるいは、誰かに手紙を書いたのか? 手紙の相手が「あなた」なのか? たしか校異には、「おおユリア」という削除された語句もありました。ご指摘のように、小岩井農場・パート九の「ユリア、ペムペル、わたくしの遠いともだち」との関係はまちがえないように思います。日付の近い5/14付けの「習作」の「とらよとすれば‥」と関連付ければ、高等農林の仲間の誰か、とも考えられなくはありません。が、それ以上に推測する根拠がないのも確かなのです。実在の「誰々だ」という憶測に、あまりこだわらないほうがよいと、現在は思っております。

hamagaki

ギトン様、書き込みをありがとうございます。

この作品の題名「手簡」の意味するところも、謎の一つですね。

私としては、内容を文字どおり素直に解釈して、「手簡」と題された中に「あなた」と書かれているからには、このテキスト自体が「あなた」に宛てた手紙であり、その対象はこの頃の賢治がおそらく親しんでいた、「白びかりの巨きなすあし」の存在なのだろうと考えています。

ご指摘のように、賢治はその存在のことを秘かに「ユリア」と呼んでいた可能性がありますが、この「手簡」の内容からも「小岩井農場」の内容からも、それは実在の人物とは考えにくく、上にも書いたように、この時期の賢治にとっての Imaginary Companion だったのではないかと考えています。

私が思うに、賢治という人は人生の〈みちづれ〉を希求する気持ちが人一倍強かったところ、しかしこの前年に保阪嘉内とは別れ、トシはもう先が長くない様子で、同僚でぜひ仲良くなりたい堀籠文之進ともうまく行かず、一人で深い孤独を感じるところがあったのではないでしょうか。

この「あなた」は、そういう心理の中から生まれてきた、「想像上の〈みちづれ〉」なのではないか、というのが私の想像です。

「どうか十ぺんだけ一諸に往来して下さい」という箇所に、この存在と〈みちづれ〉になりたいという、賢治の願望を感じるのです。