先日は、鈴木輝昭氏作曲の「薤露青」の歌詞を6つの声部それぞれに入力していたので、この詩のテクストを自ずと何度も読み返すことになったのですが、その際に詩の内容についていくつか感じたことがありましたので、ここに記しておきます。

まずその一つは、お恥ずかしいくらい初歩的なことですが、賢治がこの「薤露青」をスケッチした時の状況についてです。

ご存じのようにこの作品は、賢治が北上川に架かる「朝日橋」の上から、眼下の川の流れと天上の銀河を重ね合わせて眺めつつ、亡き妹のことを思って書いたものと推測されており、「銀河鉄道の夜」と様々なモチーフを共有しています。

これまで私は何となく、賢治はこの時、朝日橋の欄干からイギリス海岸の方に向かって、すなわち北を向いて川面を眺めているようなイメージを持っていたのですが、内容をあらためて読んでみると、作者は明らかに南の方向を見ています。

上の地図の、中央の赤いマーカーが「朝日橋」です。

薤露青

1 みをつくしの列をなつかしくうかべ

2 薤露青の聖らかな空明のなかを

3 たえずさびしく湧き鳴りながら

4 よもすがら南十字へながれる水よ

5 岸のまっくろなくるみばやしのなかでは

6 いま膨大なわかちがたい夜の呼吸から

7 銀の分子が析出される

8 ……みをつくしの影はうつくしく水にうつり

9 プリオシンコーストに反射して崩れてくる波は

10 ときどきかすかな燐光をなげる……

11 橋板や空がいきなりいままた明るくなるのは

12 この旱天のどこからかくるいなびかりらしい

13 水よわたくしの胸いっぱいの

14 やり場所のないかなしさを

15 はるかなマヂェランの星雲へとゞけてくれ

16 そこには赤いいさり火がゆらぎ

17 蝎がうす雲の上を這ふ

18 ……たえず企画したえずかなしみ

19 たえず窮乏をつゞけながら

20 どこまでもながれて行くもの……

21 この星の夜の大河の欄干はもう朽ちた

22 わたくしはまた西のわづかな薄明の残りや

23 うすい血紅瑪瑙をのぞみ

24 しづかな鱗の呼吸をきく

25 ……なつかしい夢のみをつくし……

26 声のいゝ製糸場の工女たちが

27 わたくしをあざけるやうに歌って行けば

28 そのなかにはわたくしの亡くなった妹の声が

29 たしかに二つも入ってゐる

30 ……あの力いっぱいに

31 細い弱いのどからうたふ女の声だ……

32 杉ばやしの上がいままた明るくなるのは

33 そこから月が出やうとしてゐるので

34 鳥はしきりにさはいでゐる

35 ……みをつくしらは夢の兵隊……

36 南からまた電光がひらめけば

37 さかなはアセチレンの匂をはく

38 水は銀河の投影のやうに地平線までながれ

39 灰いろはがねのそらの環

40 ……あゝ いとしくおもふものが

41 そのまゝどこへ行ってしまったかわからないことが

42 なんといふいゝことだらう……

43 かなしさは空明から降り

44 黒い鳥の鋭く過ぎるころ

45 秋の鮎のさびの模様が

46 そらに白く数条わたる

賢治が南を向いていると考えられる理由として、まず4行目には「よもすがら南十字へながれる水よ」とありますが、花巻から南十字星は見えないものの、賢治はここで川が流れる彼方に南十字を思い描いているわけで、少なくともそのイメージには南の空があります。そして、38行目に「水は銀河の投影のやうに地平線までながれ」とあることから、彼は実際に北上川の水が流れる先の方向、すなわち南を見ていると思われます。

17行目の「蝎がうす雲の上を這ふ」は「さそり座」を指しているのでしょうが、加倉井厚夫さんが示しておられるように、この時刻にさそり座は南の空に低く出ています。さらに36行目には「南からまた電光がひらめけば」とあり、これが最も直接的に、賢治は南の空を見ていたことを示しています。

あらためて見れば自明なことなのに、今まで自分がなぜ賢治は北を向いていると思っていたのか省みてみると、9行目に出てくる「プリオシンコーストに反射して崩れてくる波は」の「プリオシンコースト」は、明らかに賢治が命名した「イギリス海岸」をモデルにしているので、ここで賢治の視野には朝日橋から北方にあるイギリス海岸も入っているかのように、イメージしていたからかもしれません。

現在、北上川の朝日橋より北側には、イギリス海岸まで続くサイクリングロードなどもあって、私も非常に親しみを感じていた一方、南側にはこれまであまり馴染みがありませんでした。こんど花巻を訪ねた時には、朝日橋に立って南の景色を、じっくりと眺めてみたいと思います。

※

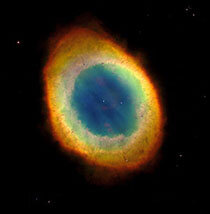

二つ目は、39行目の「灰いろはがねのそらの環」についてです。鈴木輝昭氏作曲の「薤露青」では、面白いことにこれを「そらの

何より、これを「そらの

「シグナルとシグナレス」では、それは次のように描かれています。

『え、ありがたう、うれしいなあ、

僕 もお約束 しますよ。あなたはきつと、私 の未来 の妻 だ』

『えゝ、さうよ、あたし決 して変 らないわ』

『約婚指環 をあげますよ、そらねあすこの四つならんだ青 い星 ね』

『ええ』

『あの一番下 の脚 もとに小 さな環 が見 えるでせう、環状星雲 ですよ。あの光 の環 ね、あれを受 け取 つてください。僕 のまごころです』

『えゝ。ありがたう、いただきますわ』

「土神ときつね」では「

「土神ときつね」では「

一方、「薤露青」で「そらの環」が現れる状況を見てみると、賢治は32行~34行目では月がまさに出ようとする方向に目をやっており、再び加倉井さんのお世話になると、これは東南東の方角です。36行目には「南からまた電光がひらめけば」とありますから、ここで賢治は南に視線を向け、38行目の「水は銀河の投影のやうに地平線までながれ」でも、南正面の方向を見ているのでしょう。

この次に、「灰いろはがねのそらの環」が登場しますが、Stella Theater Web で調べると、この時刻にこと座は、東の空高く上っていたはずです。残念ながら環状星雲は肉眼では見えませんが、こと座にこの魅惑的な天体があることをよく知っている賢治ならば、東空に明るく輝くヴェガを目にした際に、この「

ただ一つ気になるのは、「灰いろはがねのそらの環」とある「灰いろはがね」は、「そら」に掛かるのか「環」に掛かるのか、どちらなのかという問題です。何気なく読むと「環」に掛かっているようにも思えますが、もしも「グレーの鋼色の指環」だとしたら、環状星雲のイメージと合いませんし、第一ちっともロマンチックではありません。

そこで『新校本全集』第三巻の校異篇を見てみると、この部分は当初は「灰いろはがねのそらのした」と書かれていたのを、賢治が後から「そらの環」と訂正しており、「灰いろはがね」は「そら」に掛かっていたことがわかります。

「春と修羅」には「心象のはいいろはがねから……」とあるように、この色はもともと賢治にとって、苦悩の象徴でした。したがってここでも、背景の空は妹を思う賢治の苦しみを表しながらも、そこに浮かぶ「環」は、乙女の指環のような輝きを放っている、という構図も可能になります。

※

最後に三つ目は、今回の記事のタイトルにもしましたが、この作品に繰り返し現れる「みをつくし」についてです。

「薤露青」を読むと、まず冒頭1行目から「みをつくしの列をなつかしくうかべ」で始まり、8行目に「みをつくしの影はうつくしく水にうつり」、25行目に「なつかしい夢のみをつくし」、35行目に「みをつくしらは夢の兵隊」と、実に4度も「みをつくし」が登場し、それは「なつかしく」「うつくしく」「夢の」存在として、描かれています。

そもそも、賢治の作品において「みをつくし」は、早くも1919年(大正8年)の歌稿の「北上川第一夜」「北上川第二夜」に、登場しています。

717 銀の夜をそらぞらしくもながれたる北上川のみをつくしたち

721 北上川そらぞらしくもながれ行くをみをつくしらは夢の兵隊

728 ほしかげもいとあはければみをつくし今宵は並ぶまぼろしの底

「薤露青」の表現は、明らかにこれらの短歌を下敷きにしたものですが、しかし短歌においては「夢」や「まぼろし」のような存在としては描かれているものの、ここには「なつかしく」あるいは「うつくしく」というような形容はありません。

賢治が「薤露青」において「みをつくし」に対して表出している、これほどまでに深い感情は、いったい何なのでしょうか。

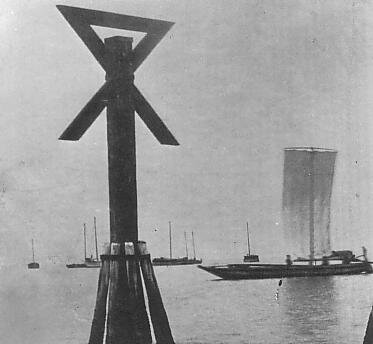

まず、「みをつくし」とは何なのかおさらいをしておくと、これは漢字では「澪標」と書き、海や川を航行する船が浅瀬に座礁してしまわないよう、一定の水深のある航路を示す標識の杭のことです。「 語の成り立ちとしては、この「澪」に連体助詞の「つ」が付いて、細長い物を表す「串」とつなげ、「澪つ串」となったのだそうです(cf. 中つ国)。

語の成り立ちとしては、この「澪」に連体助詞の「つ」が付いて、細長い物を表す「串」とつなげ、「澪つ串」となったのだそうです(cf. 中つ国)。

右の画像(ウィキメディア・コモンズより)は、明治時代?に大阪湾の木津川河口にあった澪標で、一般的にこのような独特の形に木を組んでいたようです。

賢治は「薤露青」で、北上川に並ぶこのような澪標を、橋の上から眺めていたと推測されるわけですが、私の知るかぎり現在では、もう北上川に澪標は残っていません。しかし、江戸時代から明治の中頃にかけて、北上川では舟運が非常に盛んでしたから、賢治がこの作品をスケッチした1924年の時点でも、ある程度は残っていたのでしょう。

江戸時代の北上川は、南部藩の城下町盛岡から江戸へ、大量の廻米や材木を運ぶための運送の大動脈だったということです。川は上流ほど水深が浅いため、盛岡から黒沢尻までは「小操舟」という100俵積みの小型船で運び、黒沢尻で積み替えてここから石巻までは「ひらた舟」という350俵積みの中型船で運んだということです。さらに石巻からの外洋は、いわゆる「千石船」でした。

こうやって、舟運により南部藩から江戸に運ばれた米は、江戸時代後期には年間7万石にもなったということです(「北上川の舟運と流域生活圏の形成」参照)。これは重量にすると、約1万1200トンになります。

明治に入ってからも、1885年に「北上回漕会社」が設立され、一時は藩政時代よりも隆盛を極めていたいうことですが、1890年に東北本線が盛岡まで開通すると、急速に衰退していきました。それでも、賢治は1912年に中学校の修学旅行の際に、一関の狐禅寺から石巻まで、北上回漕会社の運航する「岩手丸」という蒸気船に乗船しており、ここで彼は舟運の最後の余韻に浸ることはできたわけです(下写真は『岩手県の百年』より)。

賢治が乗船した翌年の1913年に、北上回漕会社は航路権を石巻の会社に売却して廃業します。

ネットで調べたかぎりでは、花巻において舟運が姿を消したのが具体的にいつだったのかはわかりませんでしたが、賢治が生まれた1896年には、おそらくまだ花巻のあたりも少しは船が航行していて、川面に並ぶ「澪標」も、現役で使用されていたのではないでしょうか。

「薤露青」がスケッチされた1924年の時点でも、当時の澪標の一部は残存していたのかと思われ、それで賢治はその様子を「なつかしい」と表現しているのかもしれません。

あるいは、花巻という町の成り立ちは、もとは城下町であった花巻町と、もとは舟運を中心に栄えた商人の町である里川口町が、合併して生まれたものでした。父方宮澤家も母方宮澤家も、里川口町の代表的商家であった賢治にとっては、舟運を守護する澪標という存在は、祖先から受け継いだ己の血に、響くものがあったのかもしれません。

しかし、「澪標」という枠から少し外れて、もうちょっとイメージを広げて考えてみると、賢治の作品で何となく似た感じで連想するものが、二つほどあります。

一つは、「青森挽歌」に出てくる「支手のあるいちれつの柱」、もう一つは「銀河鉄道の夜」の「三角標」です。

まず「青森挽歌」の初めの方で、夜汽車の窓から外を見ている賢治は、次のように呟きます。

けれどもここはいつたいどこの停車

場 だ

枕木を焼いてこさえた柵が立ち

(八月の よるのしづまの寒天 凝膠 )

支手のあるいちれつの柱は

なつかしい陰影だけでできてゐる

「支手のあるいちれつの柱」というのが、具体的にどのような形に木の柱が組まれているのかはわかりませんが、上の画像で見るように澪標というものも、棒を組み合わせて立てたもので、それを航路に沿って列に並べます。そしてなぜか賢治は、汽車から見えるこの柱の列が、「なつかしい陰影だけでできてゐる」と感じるのです。

これは、北上川の澪標の列を見て「なつかしい」と思う賢治の感性に、不思議と何か通じるものがある気がします。

一方、「銀河鉄道の夜」に出てくる「三角標」の正体については、従来いろいろな議論が行われてきましたが、現在は測量の際に使われる「三角覘標」のことと考えるのが一般的になっています(右画像は、ますむらひろし著『イーハトーブ乱入記』より)。物語の設定では、地上から見る「星」が、天上で見ると「三角標」になっているのです。

一方、「銀河鉄道の夜」に出てくる「三角標」の正体については、従来いろいろな議論が行われてきましたが、現在は測量の際に使われる「三角覘標」のことと考えるのが一般的になっています(右画像は、ますむらひろし著『イーハトーブ乱入記』より)。物語の設定では、地上から見る「星」が、天上で見ると「三角標」になっているのです。

「銀河鉄道の夜」には、この「三角標」という語が実に13回も登場し、これが相当に重要な舞台装置であることがわかります。その中で下記の描写は、ジョバンニが銀河鉄道に乗ってまもなく、天の川の水を見きわめようとしている場面です。

けれどもだんだん気をつけて見ると、そのきれいな水は、ガラスよりも水素よりもすきとほって、ときどき

眼 の加減か、ちらちら紫 いろのこまかな波をたてたり、虹 のやうにぎらっと光ったりしながら、声もなくどんどん流れて行き、野原にはあっちにもこっちにも、燐光 の三角標が、うつくしく立ってゐたのです。

すなわち、銀河鉄道から見る三角標は、燐光を放ちながら「うつくしく立って」いたのです。

「薤露青」においては、「みをつくしの影はうつくしく水にうつり/プリオシンコーストに反射して崩れてくる波は/ときどきかすかな燐光をなげる」のですから、これは「うつくしく」、その上「燐光」がきらめいている点において、「銀河鉄道の夜」の三角標に、非常に似ています。三角標は、船や鉄道が目印にするものではありませんが、木材で組み立てておいて目視するための標識とするところは、澪標と同じです。

つまり、以上のような事柄から私が漠然と感じるのは、「青森挽歌」で賢治が夜の車窓から見た「支手のあるいちれつの柱」の記憶や、「薤露青」で見た北上川の川面の澪標の列の印象が、後に「銀河鉄道の夜」の三角標という、彼独特の舞台装置に反映した部分があったのではないだろうか、ということです。

思えば、このお話において「銀河」というのは、天上を流れる川という設定なのですから、そこを旅する手段としては、鉄道でなくて昔の北上川のように、船にするという案もありえたでしょう。妹のことを思いつつ「薤露青」をスケッチしていた賢治は、川面に並ぶ澪標の列を見ながら、その昔ここを航行していた船のことも、きっと想像していたはずです。

それでも結局、賢治が「銀河航路の夜」ではなくて「銀河鉄道の夜」とした理由は、彼が北上川の舟ではなく東北本線を蒸気機関車が走っていた時代の子で、さらに現代なら「乗り鉄」と呼ばれたであろう、無類の鉄道好きだったことによるのだろうか、と思ったりしています。

※

最後に、再び鈴木輝昭氏作曲の「薤露青」の演奏を、下に載せておきます。上にも述べたように、「灰いろはがねのそらの

先々週に演奏をアップしてから、私としても気になる箇所に何度か細かい手入れをしていますが、とくに「そのなかにはわたくしの亡くなった妹の声が/たしかに二つも入ってゐる」の部分などは、繰り返し修正を加えています。

無伴奏同声合唱のための 宮澤賢治の詩による《薤露青》(鈴木輝昭 作曲)

コメント