前回の「ほんたうのさいはひを求めて(1)」という記事は、宮澤賢治が繰り返し書いていた「ほんたうのさいはひ」というのは、具体的にいったいどういうものだったのか考えてみようとして、『新校本全集』の索引を調べて抜き書きを作ったところで、終わってしまいました。

その続きについては、また後で考えていくこととして、ところで人間にとっての「幸福」という状態には、いろいろな種類のものがありえます。たとえば、「愛し合う男女が結婚して、生活が安定し、子供も生まれて、家族仲良く暮らしている」とすれば、その状態は一般的には、「幸福」の一つの典型像なのかもしれません。しかしこれは、賢治が求めていた「ほんたうのさいはひ」とは、違うものだと思われます。

その理由は、このような幸福には、「普遍性」がないからです。

上のような満ち足りた仲の良い家族は、たしかに自分たちだけに限定すれば幸せかもしれませんが、その幸福は、その家族以外の人々が幸せなのかどうかということとは、全く無関係です。それどころか場合によっては、その家族が立派な家に住み、綺麗な服を着て美味しい物を食べている生活は、他の人々の不幸や困窮の上に成り立っている可能性さえあります。

そして賢治は、自分の生まれ育った「宮澤家」に対して、そのような後ろめたさを感じ続け、恵まれた家に生まれた幸福を謳歌するよりも、むしろ罪悪感にさいなまれていた面がありました。

すなわち、賢治がことさら「あらゆるひとのいちばんの幸福」あるいは「まことのみんなの幸」などと表現して、「あらゆるひと」「みんな」を重視したのは、上の特定の家族のような「個別的」な幸福ではなくて、全ての人、あるいは全ての生き物が共にそうであるような、「普遍的」な幸福を目ざそうとしたからだと考えられます。

法華経の「願わくはこの功徳をもって、普く一切に及ぼし、我等と衆生と皆ともに仏道を成ぜん」という言葉に典型的に表れているように、これこそが大乗仏教の本質であるとも言えます。

そして何よりも、「農民芸術概論綱要」の、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉が、賢治のこのような考えを、最も尖鋭に表現しています。「普遍的な幸福」がなければ、「個人の幸福」は存在しない、とまで言うのです。

※

ということで、このような「普遍的な幸福」というところに特に着目しながら、前回の記事で調べた諸作品を見てみます。

前回の「ほんたうのさいはひを求めて(1)」で、賢治の作品において「幸福」「幸」「さいはい」「さいはひ」「さひはひ」「しあはせ」等の語句が出てくる作品を『新校本全集』の索引で調べてみると、次の6つがありました。

- 「貝の火」

- 「よく利く薬とえらい薬」

- 「手紙 四」

- 「虔十公園林」

- 「ポラーノの広場」(下書稿)

- 「銀河鉄道の夜」

私としては、意外に数が少なかったという印象なのですが、この中から、その内実が「普遍的な幸福」と言えるものを、抽出していってみましょう。

まず「貝の火」では、最後にお父さんがホモイに、「泣くな。こんなことはどこにもあるのだ。それをよくわかったお前は、一番さいはひなのだ」と語りかける箇所に出てきますが、これはあくまでホモイ個人の状況について「さいはひ」と表現しているのであり、みんなの「普遍的な幸福」ではありません。

次に「よく利く薬とえらい薬」では、「にせ金使ひ」の大三が、自分が大金持ちであることについて、「自分だけではまあこれが人間のさいはいといふものでおれといふものもずゐぶんえらいもんだと思って居ました」とありますので、これも当然「普遍的な幸福」ではありません。

「手紙 四」では、「チユンセがもしもポーセをほんたうにかあいさうにおもふなら大きな勇気を出してすべてのいきもののほんたうの幸福をさがさなければいけない」として登場し、これはまさに典型的な「普遍的幸福」です。

「虔十公園林」には、「全く全くこの公園林の杉の黒い立派な緑、さわやかな匂、夏のすゞしい陰、月光色の芝生がこれから何千人の人たちに本統のさいはひが何だかを教へるか数へられませんでした」とあります。ここでは、この「本統のさいはひ」が「何千人のひとたち」に伝えられ、その数は「数へられません」というほど多いのですから、これは「普遍的な幸福」と言えます。

「ポラーノの広場」では、下書稿の上だけですが、3か所に登場します。まず一つは、行方不明だったファゼーロに対してキューストが「あぶなかったねえ、ほんたうにきみはそれで幸だったんだよ」 と言う場面で、これは単に「ファゼーロが幸運だった」ということであり、「普遍的な幸福」ではありません。

二つめは、最後の方でファゼーロがそれまでの経緯を振り返って、「ぼくらはみんなんで一生けん命ポラーノの広場をさがした。そしてぼくらはいっしょにもっと幸にならうと思った」と言う場面で、この「幸」は「いっしょに」至ろうとするものですから、一応「普遍的な幸福」と言えるかもしれません。

三つめは、キューストによる演説に、「さうだあの人たちが女のことを考へたりお互の間の喧嘩のことでつかふ力をみんなぼくらのほんたうの幸をもってくることにつかふ」として出てきますが、これも同様にひとまず「普遍的な幸福」と言えるかもしれません。

「銀河鉄道の夜」には、「初期形一」、「初期形二」、「初期形三」、「最終形態」へと至る過程の全てに、「幸」、「しあはせ」、「幸福」という言葉は何度も登場します。その具体例の一つ一つについては、前回の記事を参照していただくようお願いしますが、ここにはたとえば「ぼくはおっかさんが、ほんたうに幸になるなら、どんなことでもする」というように、おっかさんの「個別的な幸福」として登場する場合もあれば、「だからやっぱりおまへはさっき考へたやうにあらゆるひとのいちばんの幸福をさがしみんなと一しょに早くそこへ行くがいゝ」というように、究極の「普遍的な幸福」を指している場合もあります。

つまり、「銀河鉄道の夜」では、個別的/普遍的の両方の「幸福」が扱われているのですが、「初期形一」から「最終形態」に至る時間的推移を追ってみると、最初のうちは「個別的幸福」と「普遍的幸福」の双方とも一緒に求めようとする姿勢が見受けられるのに対して、最終形態に近づくほど、個別的な幸福から離れて普遍的な幸福の方をこそ目ざそうとする態度が、際立ってくるように感じられます。

たとえば、「初期形一」では、蠍について語るジョバンニの言葉は、「僕はもうあのさそりのやうにほんたうにみんなの幸のためならばそしておまへのさいはひのためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまはない」となっていて、ジョバンニは「みんなの幸」と「おまへのさいはひ」の両方のために、自己犠牲を行うと言っています。しかしこの箇所は、「初期形二」以降はご存じのように、「僕はもうあのさそりのやうにほんたうにみんなの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまはない」となり、個別的な「おまへのさいはひ」は削られているのです。

あるいは、「初期形一」から「初期形三」までの稿では、最後の方でジョバンニは「さあもうきっと僕は僕のために、僕のお母さんのために、カムパネルラのためにみんなのためにほんたうのほんたうの幸福をさがすぞ。」と言っており、ここでも「僕のため」「僕のお母さんのため」「カムパネルラのため」という個別的指向と、「みんなのため」という普遍的指向が並列されているのですが、「最終形態」ではこの部分は削除されます。

これは言わば、「個と普遍の両立」というスタンスから、「個を抑えて普遍へ」というそれへの転換であり、私としては、「青森挽歌 三」における《願以此功徳 普及於一切》から、「青森挽歌」における《みんなむかしからのきやうだいなのだから/けつしてひとりをいのつてはいけない》への変更を、連想させられるところです(「《願以此功徳 普及於一切》」参照)。すなわち、「トシも、みんなも幸せに」ではなくて、「トシはどこに行ったかわからないが、みんなは幸せに」への変化です。

あと、さらにもう一つ、「銀河鉄道の夜」における「幸」、「しあはせ」、「幸福」の推移をたどってみて気がつくことがあります。それは、稿が進むにつれて、だんだんその内実が不分明で不可知なものになっていくということです。

「銀河鉄道の夜」の発想の前段階に、「手紙 四」が位置するということは、多くの人の認めるところでしょう。「手紙 四」で、「手紙を云ひつけた人」が、「チユンセはポーセをたづねることはむだだ」と宣告した後、様々な生物の同胞性を述べて、「すべてのいきもののほんたうの幸福をさがさなければいけない」と言うパターンは、「銀河鉄道の夜」初期形で博士がジョバンニに、カムパネルラとは「いっしょに行けない」が同時に「みんながカムパネルラだ」と言い、「おまへはさっき考へたやうにあらゆるひとのいちばんの幸福をさがしみんなと一しょに早くそこへ行くがいゝ」と言うパターンと、まさに相似形になっています。

その「手紙 四」では、「ほんたうの幸福をさが」すということは、すなわち「それはナムサダルマプフンダリカサスートラといふものである」と明言されており、ここでは「ほんたうの幸福」とは、法華経への信仰とその実践であると、具体的に規定されているわけです。

これが「銀河鉄道の夜」になると、法華経などという具体的な宗教性は除かれますが、「初期形一」の最後でカムパネルラの不在を発見したジョバンニは、「さあ、やっぱり僕はたったひとりだ。きっともう行くぞ。ほんたうの幸福が何だかきっとさがしあてるぞ」と叫び、ここでは「きっとさがしあてる」ことが高らかに宣言され、読む者もそれを期待するようになっています。

上のジョバンニの言葉は「初期形二」でも同じですが、「初期形三」になると、カムパネルラの不在に気づいたジョバンニは、「咽頭いっぱい泣きだし」、「そこらが一ぺんにまっくらになったやうに思ひ」、「初期形二」までのような決然とした態度ではなくなります。そして、博士に声をかけられて「ぼくはどうしてそれ(=あらゆるひとのいちばんの幸福)をもとめたらいゝでせう」と問いかけるのに対して、博士は「あゝわたくしもそれをもとめてゐる」と答え、博士自身も何が「ほんたうの幸福」なのかという問題の答えはまだ持っていないのです。

そして「最終形態」では、このような博士による導きの言葉もなくなってしまいますので、何が「ほんたうのさいはひ」なのかは、ますます把握しにくくなっています。

こういった変化と平行して、「初期形三」以降には、燈台守の「なにがしあはせかわからないです」との言葉があったり、ジョバンニの「けれどもほんたうのさいわひは一体何だらう」という疑問に対して、カムパネルラは「僕わからない」とぼんやり云うなど、結局「しあはせ」「さいわひ」の本質については、「わからない」という言葉が繰り返されるようになっていきます。

賢治自身は、生涯ずっと法華経を篤く信仰していましたから、「ほんたうのさいはひ」が法華経によってもたらされるという考えには変わりはなかったのだろうと思いますが、当初の「それはナムサダルマプフンダリカサスートラといふものである」という具体的な断定は影を潜め、それが何であるかということを云々するよりも、それを「求める」ことこそが重要であるというスタンスに変わっていくようです。

これは、「われらは世界のまことの幸福を索ねよう 求道すでに道である」という「農民芸術概論綱要」の言葉にも、また「学者アラムハラドの見た着物」における「人はほんとうのいいことが何だかを考えないでいられないと思います」というセララバアドの言葉にも、通じるものでしょう。

すなわち、「手紙 四」から「銀河鉄道の夜」の諸段階に至る一連の系列においては、「ほんたうのさいはひ」の根底には法華経があるように感じられながらも、「ほんたうのさいはひ」とは何なのか、それを「求め続ける」姿勢や生き方こそが重要であると、賢治は言おうとしているように思われます。

※

これに対して、「ポラーノの広場」の草稿に出てきた「(ほんたうの)幸」は、もっと具体的です。

すなわち、ここではファゼーロたち農民が力を合わせ、技術を身につけ、産業組合の形で醋酸製造や皮革加工を行う工場を運営し、採算的にも軌道に乗っているというのです。このように、楽しく張り合いのある労働によって、生活が豊かになり、また友愛の精神によって皆が結ばれている状態のことが、物語中では「幸」と呼ばれているのだと思われます。

そしてこのような「幸」は、仲間たちと「いっしょに」追求し実現されているわけですから、「個別的」ではなく「普遍的」であるように十分見えます。また、こういった活動内容は、賢治自身が羅須地人協会によって目ざそうとしていたこととも、部分的には重なり合うと思われますので、このような生活のあり方が、賢治の理想の一つであったということは言えるでしょう。

ただし、このような具体的な活動による「幸」の追求が包括しうる普遍性と、「銀河鉄道の夜」において示唆されたそれとの間には、かなり大きなギャップがあります。ポラーノの広場の産業組合がうまく行くことで「幸」になれるのは、あくまでその組合の構成員だけであり、その広がりの範囲は、ジョバンニが言う「みんなのほんたうのさいはい」とは、レベルが違うのです。共同体に根ざした産業組合が、現代の大企業のような冷たい組織とは違って、いくら暖かい人間関係にあふれていたとしても、それは所詮「大きな家族」に過ぎず、冒頭で例に挙げたような家族主義の限界を越えられるものではないのです。

すなわち、「ポラーノの広場」における「幸」は、「銀河鉄道の夜」におけるように段々と曖昧化されていく「お題目」とは異なって、確かな具体性を備えているのですが、一方でその「普遍性」には、根本的な制約があるのです。

※

ということで最後に、「普遍的な幸福」を描いたらしい作品としてあと一つ残っている、「虔十公園林」を見てみましょう。

該当箇所を前回に続きもう一度引用すると、下記のようになっています。アメリカ帰りの学者が、久しぶりに故郷で虔十の植えた杉林を見て、次のように言います。

「こゝはもういつまでも子供たちの美しい公園地です。どうでせう。こゝに虔十公園林と名をつけていつまでもこの通り保存するやうにしては。」

「これは全くお考へつきです。さうなれば子供らもどんなにしあはせか知れません。」

さてみんなその通りになりました。

芝生のまん中、子供らの林の前に

「虔十公園林」と彫った青い橄欖岩の碑が建ちました。

昔のその学校の生徒、今はもう立派な検事になったり将校になったり海の向ふに小さいながら農園を有ったりしている人たちから沢山の手紙やお金が学校に集まって来ました。

虔十のうちの人たちはほんたうによろこんで泣きました。

全く全くこの公園林の杉の黒い立派な緑、さわやかな匂、夏のすゞしい陰、月光色の芝生がこれから何千人の人たちに本統のさいはひが何だかを教へるか数へられませんでした。

そして林は虔十の居た時の通り雨が降ってはすき徹る冷たい雫をみぢかい草にポタリポタリと落しお日さまが輝いては新らしい奇麗な空気をさわやかにはき出すのでした。

ここにおいて公園林は、何千人という無数の人々に対して、すなわち普遍性をもって、「本統のさいはひが何だか」を教えたということですが、その「さいはひ」の内実とは、いったい何だったのでしょうか。

これは、一般的に言われている幸福の概念とは少し違うので、ぱっと読んだだけではわかりにくいですが、文字どおり解釈するとそれは、「公園林の杉の黒い立派な緑、さわやかな匂、夏のすゞしい陰、月光色の芝生」が教えてくれる、「何か」です。

その次の文、それはこの童話を締めくくる最後の文になりますが、そこには「林は虔十の居た時の通り雨が降ってはすき徹る冷たい雫をみぢかい草にポタリポタリと落しお日さまが輝いては新らしい奇麗な空気をさわやかにはき出す」と書かれており、前文からの続きとして、これも多くの人々に「本統のさいはひ」を教えてくれているという趣旨なのでしょう。

ただこれを読んでも、いったい林は何を「教へ」てくれているのか、まだ具体的に把握しにくいですが、ここに「虔十の居た時の通り」という言葉があることが、手がかりになると思います。

すなわち、この「さいはひ」とは、このような雨や日ざしや空気に接して、虔十その人が体験していたものだったのではないでしょうか。

「虔十公園林」の冒頭は、次のように始まっています。

虔十はいつも繩の帯をしめてわらって杜の中や畑の間をゆっくりあるいてゐるのでした。

雨の中の青い藪を見てはよろこんで目をパチパチさせ青ぞらをどこまでも翔けて行く鷹を見付けてははねあがって手をたゝいてみんなに知らせました。

けれどもあんまり子供らが虔十をばかにして笑ふものですから虔十はだんだん笑はないふりをするやうになりました。

風がどうと吹いてぶなの葉がチラチラ光るときなどは虔十はもううれしくてうれしくてひとりでに笑へて仕方ないのを、無理やり大きく口をあき、はあはあ息だけついてごまかしながらいつまでもいつまでもそのぶなの木を見上げて立ってゐるのでした。

ここでは、虔十という人が、「雨の中の青い藪」や、「青ぞらをどこまでも翔けて行く鷹」や、「風がどうと吹いてぶなの葉がチラチラ光る」のを見ると、「よろこんで目をパチパチさせ」、「はねあがって手をたゝいてみんなに知らせ」、「うれしくてうれしくてひとりでに笑へて仕方ない」という状態になっていた様子が、描かれています。

そして、虔十が全身で体感している、このようにどうしようもなく抑えられない喜びこそが、賢治がこの作品で言いたかったところの、「本統のさいはひ」なのではないでしょうか。あえて言葉で説明するとすれば、「自然や生命の躍動を感受し、それと自分自身が共振することの喜び」とでも言えましょうか。

この「さいはひ」は、「銀河鉄道の夜」や「農民芸術概論綱要」のように、いつたどり着くかもわからない未来に向かって「求め続ける」ものではなくて、まさに「今ここ」に存在し、理屈ではなく身をもって、直接感じるべきものです。

「虔十公園林」という物語の構成を見ると、このような「本統のさいはひ」を、虔十以外の人は当初感じとることができず、逆にそのように「さいはひ」を享受している虔十がばかにされているところから、話は始まります。

そして虔十が、地下に粘土層がある野原になぜか「杉苗を植えたい」と言い出したことを契機に、このような関係は変化していきます。土壌の関係で低くしか育たなかった杉林は、しかしその可愛らしさのおかげで、子供たちにとっては最高の遊び場になったのです。

ところが次の日虔十は納屋で虫喰ひ大豆を拾ってゐましたら林の方でそれはそれは大さわぎが聞えました。

あっちでもこっちでも号令をかける声ラッパのまね、足ぶみの音それからまるでそこら中の鳥も飛びあがるやうなどっと起るわらひ声、虔十はびっくりしてそっちへ行って見ました。

すると愕ろいたことは学校帰りの子供らが五十人も集って一列になって歩調をそろへてその杉の木の間を行進してゐるのでした。

全く杉の列はどこを通っても並木道のやうでした。それに青い服を着たやうな杉の木の方も列を組んであるいてゐるやうに見えるのですから子供らのよろこび加減と云ったらとてもありません、みんな顔をまっ赤にしてもずのやうに叫んで杉の列の間を歩いてゐるのでした。

その杉の列には、東京街道ロシヤ街道それから西洋街道といふやうにずんずん名前がついて行きました。

虔十もよろこんで杉のこっちにかくれながら口を大きくあいてはあはあ笑ひました。

それからはもう毎日毎日子供らが集まりました。

ここで子供たちは、「みんな顔をまっ赤にしてもずのやうに叫んで杉の列の間を歩いてゐる」のです。あまりの喜びに、子供たちは我を忘れて興奮してしまっており、これはお話の冒頭では、自分たちがばかにして笑っていた虔十の、興奮を抑えられない様子そのものに化しているわけです。

すわなち、当初は虔十だけがこの「本統のさいはひ」を感じることができて、そのために彼は皆にばかにされていたのですが、彼が杉林を作ったおかげで、子供たちもその「さいはひ」を体感できるようになり、虔十と同じく我を忘れて喜べるようになったのです。

つまり、「虔十公園林」という小さな人工林とは、そのままではごく限られた人しか感じとれないような、自然や生命の躍動、その美しさを、多くの人に感じとりやすい形に変換してくれる、巧妙な「翻訳装置」だったのです。

生のままのアモルファスな自然の美は、そのままでは一部の人間にしか感受されないかもしれませんが、等高の杉が規則正しく植えられ、綺麗に枝打ちをされることで生まれた、幾何学的な文様の持つ美や律動性は、全ての子供たちにも一目瞭然だったのです。そして、いったんこの幾何学的リズムを身をもって体感できたからこそ、次いで今度は「杉の黒い立派な緑、さわやかな匂、夏のすゞしい陰、月光色の芝生」という本来の自然そのものが、実はどれほどの美と心地よさを湛えているのかということに気づくことができて、結局これは「何千人の人たちに本統のさいはひが何だかを教へる」結果となったのです。

一般には、「虔十公園林」という童話は、「デクノボー礼賛」として読まれることが多く、その見方によれば、これは「たとえ能力は劣っていても、それでも人のために良いことを行えることはあるのだ」という、逆説の不思議を描いたお話になります。

しかし、上のように見てくると、話の本質は全く異なってきます。これは、誰も及ばない稀有な能力を備えた一人の男がいて、当初その能力は人に理解されなかったが、彼が作ってくれた「翻訳装置」のおかげで、他の人々もその能力を分かち持てるようになり、皆が「本統のさいはひ」を共に享受できるようになったという、一つの「英雄譚」なのです。

それとともに作者賢治は、そのような装置を用いるか否かはともかく、自然や生命の躍動と美を感受し、自らもそれらと共に打ち震えることは、本来は全ての人々に開かれている喜びであり、これが普遍性を持った「本統のさいはひ」なのだということを、言おうとしたのだと思います。

そして、このように考えてくると、「虔十」と「賢治」が、だんだんと重なり合って感じられてきます。

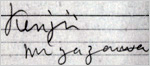

ご存じのように、「兄妹像手帳」に賢治が残していたメモの中には、彼が自分の名前を「Kenjü Miyazawa」と記しているように見える箇所があり(右写真のようにuにウムラウトが付いている)、これはまさに「 ケンジュウ」と読めるものです。また、「ビジテリアン大祭」の草稿第一葉欄外には、「座亜謙什」という人名のようなものが書き込まれており、この「ザアケンジュウ」と読める名前も、「ミヤザワケンジ」に由来するものでしょう。

ケンジュウ」と読めるものです。また、「ビジテリアン大祭」の草稿第一葉欄外には、「座亜謙什」という人名のようなものが書き込まれており、この「ザアケンジュウ」と読める名前も、「ミヤザワケンジ」に由来するものでしょう。

すなわち、「ケンジュウ」という名前は、賢治が自らの「別名」としていたような節があるのです。

そう思って、この「ケンジュウ」を主人公とした童話を見てみると、自然や生き物の素晴らしさに感動して、思わず周囲を驚かすような振る舞いをしてしまったり、またそれによって奇人変人のように思われていたというのは、まさに生前の賢治その人のことです。ですから、「虔十公園林」という作品は、賢治自身のある側面の、「自画像」と言ってもよいものでしょう。

ではそうなると、虔十が作り上げて生涯をかけて大切にし、彼の名を後世に残すことにもなった「公園林」に相当する「装置」は、賢治の場合には何に当たるのかということが問題になります。虔十が公園林によって実現したように、それまでは自分だけしか感受できずにいたこの世界の素晴らしさを、多くの人に伝えるために、賢治が作ったものは何か……。

それは明らかに、彼が書いたたくさんの詩や童話などの「作品」です。

賢治という人は、自らの作品という魔法の「装置」を作ることによって、私たちのような一般人に対しても、この世界がどれほど神秘にあふれ、尽きせぬ美を湛えているかということを、わかりやすく教えてくれたのです。

彼は、生前はあまり他人からは理解されなかった自らのその営みを、自分の別名を主人公として、寓話化してみせたのです。虔十が拵えておいた「装置」の真の意味が、人々によって心底から認められたのはその死後のことで、そこには名前を刻んだ石碑まで建てられましたが、賢治の場合も、その作品の魔法が多くの人によって本当に理解されるようになったのは、すなわちそれらが真の普遍性を獲得したのは、やはり彼の死後のことでした。

そして、賢治の作品の石碑は、今や全国各地に建てられています。

※

ということで、思わず「虔十公園林」の作品論にまで深入りをしてしまいましたが、賢治がこの童話で「本統のさいはひ」と言っていること、それは突き詰めれば「世界の美の感受と共振」と言えるかと思いますが、これもまた「銀河鉄道の夜」や「ポラーノの広場」と並んで、彼の考える究極の「幸福」の一つのあり方だったのだということを、あらためて私たちはしっかり押さえておく必要があると思います。

それは、「銀河鉄道の夜」に象徴されるような、求道者的、禁欲的、自己犠牲的な生き方によって、はるか彼方に求める幸福とは対照的に、耽美的、享楽的、刹那的なものであり、今そこにあるものを一瞬にして感じとり身を浸すことにしかすぎませんが、それもまた実は、「本統のさいはひ」なのです。

思えば私たちの知る賢治その人も、前者の側面だけではなく、後者も兼ね備え、多面的な魅力を放つ人でした。

ガハク

感じ入りました。

賢治が理想とした人物としての虔十の全体像とはこういうものだったんですね。分かっていたつもりでもひどく不完全にしか理解していなかった、今具体的な姿として見えた思いがします。

宗教哲学をも超えた美の永遠性。それを信じて微力ながら僕らもがんばって生きていこうと思います。

ありがとうございました。

hamagaki

ガハク様、お久しぶりですが、このたびはコメントをいただきまして、誠にありがとうございます。

実は私も最近までは、虔十という人をこのようにとらえられていたわけではなかったのですが、この童話の終わり近くに、「本統のさいはひ」という言葉が出てくるのにふと気づいたことから、何か彼の新たな全体像が、目の前に一挙に姿を現してくれたような感じなのです。

そしてその姿が、宗教や哲学とはまた別の次元で《美》に生きた宮澤賢治という人の本質をも、表してくれているように思いました。

ガハクさんたちの作品は、これまでも私に、言わば《世界の神秘》を垣間見せてくれたと感謝しておりますが、これからもさらなる高み・深みへと進んで行かれることを、陰ながら応援しております。

匿名

先日この作品を読みました。

物語の中で虔十の死後、周りに与える影響と

現実世界で賢治の死後、周りに与える影響が一致してるのはすごいですね!

宮沢賢治はそのことを意識(予測)してこの話を書いたのかなとも憶測します。

hamagaki

「虔十公園林」を読んだすぐ後に、当サイトの記事をお読みいただきましてありがとうございます。

虔十が大事に育てた杉林という「作品」と、やはり賢治が手塩にかけて創作した詩や童話が、その後似た運命をたどるというのは、本当に不思議ですね。

さらに、世間の人々がその真の値打ちに気づくまで、早死にしてしまった本人に代わって家族がそれを大切に守り続けていたというところも、共通しています。

賢治はそれを、半分はしっかり自覚して、残り半分は願いを込めて、「虔十公園林」を書いたのかもしれません。

石毛教子

今まさに東北新幹線の車中で虔十の誠に触れて滂沱しております。

ジョバンニから虔十へ至った賢治さんの魂の深層にひそむ透明な朝の日光が有り難く嬉しく思わずコメントさせて頂きました。ありがとう御座います

hamagaki

石毛教子さま、朝の新幹線の中から、コメントをありがとうございます。

賢治が、ジョバンニや虔十に託した思いを、私自身何とか少しでも理解し、受けとめたいという思いです。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

石毛教子

ご返信頂き誠に有難うございます。

不思議なご縁を頂きこの度

朗読会で賢治さんのお役を拝命し注文の多い料理店序 や

農民芸術概論綱要の一部を発声させて頂く事になりました。

京都大学名誉教授の鎌田東ニ先生が45年前18歳の時に書き上げた

「ロックンロール神話考Ⅱ末法篇」を下落合の日本心霊科学協会 にて朗読劇として再上演する事となり

異界の人として賢治さんが登場し誠の父母探しをしている少年少女探偵団と遭遇するというくだりを朗読致します。

人に笑われ

嘲られても

めげない

デロリンマン

とデクノボーに虔十を見出し

まさに

ほんとふの幸いの顕現者として

登場させております。

他にも

ニーチェや

空海

馬場の忠太郎

他

多様な異界の人々が登場し

大妣伊奘冉

伊弉諾が子探しの父母として登場し

天気見太郎という狂言回しが進行役を担うと言う

誠に稀有壮大な奇妙奇天烈朗誦劇です。

「みなさん

天気は死にました」と言う

まさに現在を言い当てるような

第一声で

始まります。

後期高齢者となって初めて

こうして

賢治さんと再会し

賢治先生が祈り

願った希望の未来

ほんとふの幸いを

言葉にして発する機会を頂けました

奇跡に

感激しております。

天空の

父も喜んでくれていると思います。

長々と

ご無礼致しました。

石毛教子拝

hamagaki

石毛教子さま、書き込みをありがとうございます。

とても興味深い企画ですね。

鎌田東二さんが宮沢賢治について書かれた本は、私も拝読したことがありますが、「異界の人」として賢治さんが登場するというのは、本当に面白そうです。

お父様と、農学校時代の宮沢賢治先生とのご縁が、このような不思議なめぐり合わせで形となったことを、心からお慶び申し上げます。

朗読劇のご成功を、かげながらお祈り申し上げています。