ご存じのように、賢治の口語詩の大半には、作者によって「日付」が記入されています。全集の分類上、『春と修羅』「春と修羅 第二集」「春と修羅 第三集」に収められている口語詩には、(「白菜畑」「野の師父」という2つの例外を除き)全てに日付が記されており、作品数において、日付のない口語詩(「口語詩稿」「補遺詩篇I」などに分類)を、はるかに上回っています。

口語詩以外の他の種類の作品においては、日付はここまで律儀には記されていませんが、それでも童話集『注文の多い料理店』に収められている9作品には全て「年月日」が付けられており、また「初期短篇綴」と称されている10作品には、(おそらく取材時と一次稿成立時の)二種類の「年月」が記入されています。

なぜ賢治が、これほど小まめに自作品に日付を入れていたのかということが、まずは疑問として湧いてきますが、このことについて天沢退二郎氏は『宮澤賢治イーハトーブ学辞典』の「日付の問題2 [賢治的オブセッションとして]」という項目で、次のように述べておられます。

〔様々な口語詩を例示して「日付問題」の複雑さを論じた後〕

以上、これらの事例から賢治詩における「日付」のオブセッションの、多元的なありようを垣間見ることができよう。

そして、『第三集』の最終形態あたりから、賢治詩草稿から日付が消えはじめる(とりわけこの時期に多作される文語詩稿において)。このことは、すでに詩紙発表形で日付が除かれていたことと相まって、賢治詩が、不特定多数の読者へ開かれるにつれて、「日付」のオブセッションから解放されていったように思われる。

つまり天沢氏は、賢治が自作に日付を記したことを、一種の「オブセッション」(=強迫行為)として、すなわち彼の「こだわり」や「とらわれ」として、解釈しておられるようです。となると、この日付には別に合理的な目的や意味があったわけではなく、賢治としては「なぜかそうしないと気がすまない」というような性癖として、自作に日付を記入していたのだということになります。

たしかに、作品に日付が入っていても、一般の読者にとっては特に鑑賞の仕方が変わるわけではありませんし、また賢治自身も、その日付を後で何かに活用したような形跡はなく、これ自体には、具体的な「目的」や「意味」は見当たりません。『春と修羅』および『注文の多い料理店』の刊本において、作品が全て例外なく日付順に並べられているということには注目すべきと思いますが、しかし単に配列を決めるという目的のためだけであれば、作品に「年月日」まで書いておかなくても、原稿の順序さえ定めておけばよいはずです。

したがって、この日付記入に特に深い意味はなく、それは単なる賢治の「習癖」だったのだろうという天沢氏の考えは、これはこれで十分に説得力のあるものです。

※

ただ私としては、それでも一つ気になることが残ります。

それは、天沢氏も書いておられるように、賢治は後半生の文語詩においては、もう全く日付は記入しなくなるのですが、しかしその一方、文語詩創作のために題材を整理する目的で作成した「「文語詩篇」ノート」という覚書は、それまでの自分の生涯を振り返る形で、「年」と「月」を明示する一定のフォーマットに則って記されており、ここで形は変えながらも、やはり賢治の「時間」へのこだわりが見てとれるのです。

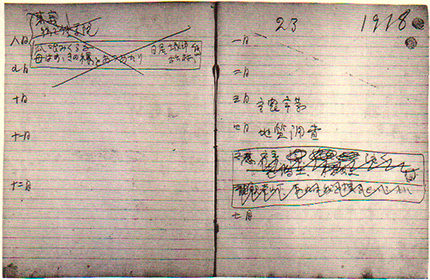

上の画像は、『新校本全集』第13巻(下)から引用した「「文語詩篇」ノート」の見開きの一例ですが、右ページの右上に「1918」と書いてあるのが西暦の年号で、その左の「23」という数字は、この年の賢治の数え年齢です。その下に、「一月」「二月」…と「月」が書かれ、「三月」のところに「高農卒業」、「四月」には「地質調査」と、主要な出来事が記されています。

左のページは、賢治がこのノートを逆向きに使っているため1918年ではなく1917年後半の記事なのですが、「八月」の欄に「瓜喰みくる子/母はすゝきの穂を集めたり」などと書かれてから×印が付けられています。この八月の記載内容は、文語詩「母」そのものであり、ここに記した題材を文語詩として作品化し終わった印に、賢治は「×」を付けたのかと思われます。つまり、彼が文語詩「母」として作品化した内容は、1917年8月に彼が実際に見た情景だったのだろうと考えられます。

「「文語詩篇」ノート」の全ページは、このように1年を2ページにまとめた編年体で、賢治の人生上の出来事が順番に並べられており、彼はこれを「台帳」として、文語詩を創作していったのだと思われます。

ということで、文語詩においてはその原稿に「日付」は記入されなくなったとは言え、ここでもやはり一つ一つの作品を時間軸の上に位置づけようとする賢治の意図は、明らかに存在するのです。

「「文語詩篇」ノート」が「年/月」に従った配列になっている理由として、賢治にとってその方が自分の半生の出来事を回想しやすかったからだということも考えられなくはありませんが、しかし創作の題材をストックしておくだけならば、ここまで厳密に時間を特定しなくても、思い出した事柄を順不同に書き溜めていってもよいはずです。

つまり、私が思うのはこういうことです。

賢治が、口語詩の一つ一つに「日付」を記入した背景にも、文語詩創作のための「「文語詩篇」ノート」を規則的な編年体で構成した背景にも、一貫して流れ続けているのは、賢治が自らの作品を「時間」という軸にしっかりと結び付けておこうとする意思だったのではないでしょうか。

しかしそれでは、作品をそのように時間軸に結び付けることの意味や目的は、いったい何だったのでしょうか。

※

私はそれは、賢治が考えていた「四次の芸術」という構想と、関係があるのではないかと思います。

すなわち賢治は、「農民芸術概論綱要」の終わりの方の「農民芸術の綜合」という項目で、次のように述べています。

……おお朋だちよ いっしょに正しい力を併せ われらのすべての田園とわれらのすべての生活を一つの巨きな第四次元の芸術に創りあげようでないか……

巨きな人生劇場は時間の軸を移動して不滅の四次の芸術をなす

また、童話「マリヴロンと少女」では、これをもう少し具体的な形で、芸術家マリヴロンに次のように語らせています。

「…正しく清くはたらくひとはひとつの大きな芸術を時間のうしろにつくるのです。ごらんなさい。向ふの青いそらのなかを、一羽の鵠がとんで行きます。鳥はうしろにみなそのあとをもつのです。みんなはそれを見ないでせうが、わたくしはそれを見るのです。おんなじやうにわたくしどもはみなそのあとにひとつの世界をつくって来ます。それがあらゆる人々のいちばん高い芸術です。」

例に挙げられている「鳥の飛翔」ということについては、以前に「鳥とは青い紐である」という記事において、シャビ・ボウという写真家による画像とともに考えてみましたが、人間においては、生きているうちに三次元の空間において行った全ての活動に、その生涯における時間という第四の軸を加えて得られた、総計「四次元」の構造体こそが、「あらゆる人々のいちばん高い芸術」なのだというのです。

このような考えに立ってみれば、賢治がその生涯において三次元空間の中で経験したこと、行動したことは、口語詩あるいは文語詩という形で、様々に修飾を受けながらも記録されているわけですが、この「記録」とそれが成された「時間」を正しく結び付けておけば、そこに「巨きな第四次元の芸術」が姿を現すということになります。

つまり、賢治は自らの人生の記録とも言える口語詩や文語詩に、日付やノートによって時間の軸を紐付けすることで、ひそかに自分自身の「四次芸術」を作り上げておいたということなのではないでしょうか。

コメント