先日の賢治学会夏季特設セミナーにおける発表では、賢治がしばしば不思議な超常体験をしていたというその心性の特徴を、「解離」という心理メカニズムの表れとして解釈しつつ、彼が「心象スケッチ」に記録した種々の解離現象を、「自我境界の変容」という観点から考察してみました。

すでに柴山雅俊氏も著書『解離性障害』で指摘しておられるように、賢治の作品には、表象幻視、離人症、気配過敏、体外離脱体験、入出眠時幻覚など、様々な「解離的」な体験を読みとることができますが、私がとりわけ賢治の心性を考える上で重要だと思うのは、これは柴山氏は挙げておられませんが、「自我の拡張」から「世界との合一化」にも至る、一連の体験です。

この体験は、典型的には例えば「種山ヶ原(下書稿(一)第一形態」の、次の箇所に描写されています。

海の縞のやうに幾層ながれる山稜と

しづかにしづかにふくらみ沈む天末線

あゝ何もかももうみんな透明だ

雲が風と水と虚空と光と核の塵とでなりたつときに

風も水も地殻もまたわたくしもそれとひとしく組成され

じつにわたくしは水や風やそれらの核の一部分で

それをわたくしが感ずることは水や光や風ぜんたいがわたくしなのだ

ここにおいて賢治は、自分を取り巻く種山ヶ原の風や水や地殻を構成する物質が、己れ自身を構成する物質と同一であることを思いつつ、「水や光や風ぜんたいがわたくしなのだ」と体感し、ここでまさに「わたくし」と「種山ヶ原の自然」とが、渾然一体となり溶け合っているという心境に至ります。

「自我境界」という観点から見れば、ここで賢治の「自我」は、自然の中へと限りなく拡張を続け、いつしかその境界は溶け去ってしまい、遂に自我と世界とが区別なく、完全に一体化した状態になっているのです。

「小岩井農場」パート九には、「ちいさな自分を劃ることのできない/この不可思議な大きな心象宙宇のなかで…」という言葉が出てきますが、「自分を劃ることのできない」という言葉が、ここでもまさに上と同じ「自我境界の消失」という事態を表していると思います。

※

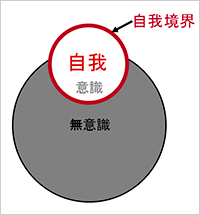

ところで先日の発表では、右図のような「自我」のモデルを使って、自我境界の変容と解離症状との関係を説明いたしました。

ところで先日の発表では、右図のような「自我」のモデルを使って、自我境界の変容と解離症状との関係を説明いたしました。

もちろんこれは、あくまで概念的な模式図にすぎず、現実の脳の中にこのような構造物があるわけでは全くありませんが、しかし人間の心に、自分で「意識」できる部分と、意識できない「無意識」の部分があるとすれば、その意識できる領域と、無意識の領域を、図示してみることはできるでしょう。ここでは、意識の範囲が白色の円で表され、無意識の範囲がグレーの円で表されているわけです。

「意識」の領域は、この場所で人間は「自意識」を抱いたり、またここが判断や意志の「主体」として機能していることから、これは一般に「自我」と言われている部分に相当します。そして、その自我を取り囲んで周りから区切っている「膜」あるいは「壁」が、ここで言う「自我境界」です。上図では、赤色の線で表した部分です。

「自我境界」の本来の機能は、「自我」を一つのまとまりとして周囲から区別することによって、「わたくしといふ現象」の統一性や単一性を保つとともに、外界や内界(=無意識)からの、情報の選択的な取り込みを行うことにあります。

そして、自我境界の状態が何らかの仕方で変化してしまい、そのような本来の働きに異変が起こると、種々の解離現象が起こるのだと理解することができます。

※

さて、先の「種山ヶ原(下書稿(一)第一形態」に戻ると、ここにおいて賢治の自我は、下のような状態になっていると、模式的に考えてみることができます。

種山ヶ原の大自然の中において、賢治の自我は、周囲との境界の稀薄化を伴いつつどんどん拡張して行き、さらにはその境界も喪失して、この世界全体と一体化してしまうのです。これが、「水や光や風ぜんたいがわたくしなのだ」という状態です。

ここにおいて、賢治にとってはどこまでが「わたくし」であって、どこからが「風や水や地殻」であるかという区別は、もう意味を成さなくなっています。自分自身は溶け去っていわゆる「忘我」の境地に至り、しかし同時に自分の中には、自然の持つ全エネルギーが充満しているような感覚でしょう。

ここであらためて考えてみると、このような一種の神秘体験は、古今東西の様々な文化において、「神との一体化」などとして主にに宗教的な文脈から、種々の形で記録されてきたものです。

例えば、古代インドのウパニシャッド哲学においては、宇宙の統一原理である「ブラフマン(梵)」が、自分自身の本質である「アートマン(我)」と、実は一体のものであると説かれてきました(=「梵我一如」)。

ブラフマン(梵)は一切宇宙にしてこのアートマン(我)である。 (『マーンドゥキヤ・ウパニシャッド』より)

一方、古代ギリシアにおけるディオニュソス神への熱狂的な信仰について、若き日の井筒俊彦氏は、次のように書き記しています。

古代ギリシアの自然神秘主義は、ディオニュソス神がヘラスの民に教えた「

脱自 」及び「神充 」の体験に基く一の特異なる宇宙的霊覚の現成である。エクスタシスekstasisとは文字通り「外に立ち出ること」即ち通常の状態に於ては肉体と固く結合し、いわば肉体の内部に幽閉され、物質性の原理に緊縛されて本来の霊性を忘逸している霊魂が、一時的に肉体を離脱し、感性的事物の塵雑を絶せる純霊的虚空に出で、かくて豁然として秘妙の霊性に覚醒することを意味する。然して、かくの如く感性的生成界の一切を離却し、質料性の纏縛を一挙に截断しつつ「外に出」た霊魂はもはや旧き人間的自我ではあり得ない。人間的自我が自性を越え、最早いかなる意味に於ても自我と名付けられぬ絶対的他者の境位に棄揚されることがエクスタシスの端的である。言い換えればエクスタシスとは人間的自我が我性に死に切ること、自我が完全に無視されること、自我が一埃も残さず湮滅することを意味する。併し意識の主体としての自我があますところなく湮滅し去れば、その意識の内容として今まで自我の対象をなしていた感性的世界もまた自ら掃蕩されて遺影なきに至るは当然であろう。かくてエクスタシスに於て、人間の自然的相対意識は遺漏なく消融し、内外共に一切の差別対立を絶して蹤跡なく、ただ渾然として言慮の及ぶことなき沈黙の秘境が現証されるのである。この自我意識消滅の肯定的積極的側面をエントゥシアスモスenthousiasmos(神に充たされ、神に充満すること)という。 (井筒俊彦『神秘哲学 ギリシアの部』より)

ここで井筒氏は、人間と世界との「合一化」の際に起こっている現象を、「脱自(エクスタシス)」と「神充(エントゥシアスモス)」という二つの契機へと分析しています。

ギリシア語ekstasisは、現代の英語ではecstasy(忘我・恍惚・法悦)に相当しますが、ek-(外に)、stasis(立つ)という語源が示すように、自分の魂が自分の外に出てしまって、忘我の境地に至ることを表しています。上の自我境界のモデルで言えば、自我が本来の領域からどんどん溢れ出て周囲に拡散して行く側面に対応しています。

一方、ギリシア語enthousiasmosは、英語のenthusiasum(熱狂・情熱・宗教的狂信)に相当し、en-(中に)、theos(神)という語源が示すように、自分の中に神が入ってきて、神によって充たされるという状態を、表しています。自我境界のモデルで言えば、自我が世界と溶け合っていくことにより、結果的に自我の中に「世界が入ってくる」側面に対応しています。

井筒氏の言う、「脱自(エクスタシス)」と「神充(エントゥシアスモス)」という世界合一体験の二要素は、この体験の内実について理解する上で、とても参考になると思います。

続いて日本に目を移せば、空海が言う「即身成仏」という境地も、この「世界との合一化」と、結局は同じことを言っているのではないでしょうか。

重重帝網なるを即身と名づくとは、是れ則ち譬喩を挙げて、以て諸尊の刹塵の三密円融無礙なることを明す。帝網とは因陀羅珠網なり、謂く身とは我身、仏身、衆生身、是れを身と名づく。また四種の身あり、言く自性、受用、変化、等流、是れを名づけて身といふ。また三種あり、字、印、形、是れなり。是の如く等の身は縦横重重にして、鏡中の影像と灯光の渉入との如し、彼の身即ち是れ此の身、此の身即ち是れ彼の身、仏身即ち是れ衆生の身、衆生の身即ち是れ仏身なり。不同にして同なり、不異にして異なり。 (空海『即身成仏義』より)

密教的な修行によって修行者が、この宇宙に遍満しその本質であるところの「大日如来」と「一体化」することが、「即身成仏」であると空海は説いたわけです。

さらに近代に注目すると、精神分析学の創始者であり、上記のような意味での「自我」モデルを定式化したフロイトは、作家ロマン・ロランとの往復書簡を契機に、「大洋感情」と名づける人間の感情状態について、考察しています。

私が彼〔引用者注:ロマン・ロラン〕に、宗教は錯覚だと論じた小著〔引用者中:『ある錯覚の未来』)を送ったところ、彼は、宗教に関するあなたの判断には全面的に納得するが、あなたが宗教性の本来の源泉を適切に評価していらっしゃらないのは残念だ、とする返信を寄こした。いわく、この源泉は、自分の思いをけっして去ることのない特別な感情であり、自分の知る範囲でも、他の多くの人々が同様の感情を持つと述べている。おそらく幾百万の人々にその感情があると決めてかかってよいのではないか。これは、自分が「永遠性」の感覚と名づけたい感情であり、何か無窮のもの、広大無辺のもの、いわば「大洋的」という感情なのだ。この感情は純粋に主観的な事実であり、教義などではない。 (S.フロイト『文化の中の居心地悪さ』より)

これに続いてフロイトは、人間の自我の発達過程について考察し、生まれたての赤ん坊は、「自我」と「対象」とを区別しておらず、したがって赤ん坊の「自我」は全世界をも含んでいるわけであるが、その成長とともに、自らには所属しない存在を「外に」あるものとして自我から切り離していくのだということを述べます。

そして、問題の「大洋感情」については、次のように述べます。

このようにして自我は、自分を外界から引き離すわけである。もっと正確に言うなら、もともと自我はすべてを含んでいるのだが、後に外界を自分から排出する。つまり、われわれの今日の自我感情とは、かつての自我と環境とが密接に繋がっていたのに対応して、今よりも遙かに包括的であった感情、のみならず一切を包括していた感情が萎えしぼんだあとの残余にすぎない。仮にこうした本源的な自我感情が多くの人の心の生活において―規模の大小はあれ―なお存続していると想定してよいなら、この自我感情は、もっと細く鋭い境界線で区切られた成熟期の自我感情とは、一種の割符のように対をなして並び立つことだろう。また、こうした自我感情にふさわしい表象内容といえば、まさに私の友人が「大洋」感情を説明するのに用いたのと同じ、無窮、あるいは万物との一体感といった表象内容であろう。 (S.フロイト『文化の中の居心地悪さ』より)

すなわちフロイトは、この「大洋感情」とは、自我が全世界を含んでいた赤ん坊の時代への一時的な「退行」であると考えたわけです。フロイトの価値観には、進歩すること・発達することを良しとする、近代合理主義の精神が色濃く反映しており、退行して世界と一体化するというような現象に対しては、どちらかと言えば否定的な思いを抱いていたことが感じられます。

あるいは、現代日本における例としては、社会学者の作田啓一氏が、「溶解体験」という言葉でやはり同種の体験を取り上げています。

溶解体験

では、生命の高揚あるいは緊張の原初体験はどこに見いだされるのか。それは対象中心的(allocentric)活動である。自己は対象の中に没入し、対象は自己の中に浸透する。自己と対象は1つの全体の中で融合している。自己と外界とのあいだに境界は存在しない。この無境界は「意識に直接与えられた(ベルクソン)」リアリティである。〔中略〕

ハシシュで陶酔状態に陥っていた時のことを、Ch.ボードレールは次のように述べている。「人格は消え失せ、汎神論的詩人がうたいあげた世界が眼の前に繰り広げられる。そして実際異常なことに、外界の物を見ているうちに自己の存在感は消え失せてしまい、自己はその世界の中に溶け込んでいく。目が、風で心地よげに揺れている木の上に吸いよせられると、詩人の頭脳の中では全く直喩でしかなかったものが、たちまち1つの現実となって現れる。樹のうちに私の熱情、あこがれ、悲哀が甦える。その溜息とさざめきは私のものとなり、私は樹そのものとなる。」 (作田啓一『生成の社会学をめざして』より)

また、下の画像は、バロック時代のイタリアの彫刻家ベルニーニの作品「聖テレジアの恍惚」です。

聖テレジアは16世紀スペインの聖女で、その生涯において何度も神と一体化し忘我・恍惚・歓喜の神秘体験をしたことを記録しています。ベルニーニが彫刻にした情景では、燦然たる光が天から降り注ぎ、天使が現れて矢でテレジアの胸を突くとともに、神の存在が彼女の全身に充満したとされています。

※

以上見ていただいたように、賢治が種山ヶ原で感じた「世界との合一体験」は、何も賢治だけのものではなく、昔から様々な文化において、人々によって体験され記録されてきたものであることがわかります。

そして、特に私がこの種の体験が賢治において重要だったと考えるのは、このような感覚は、彼の世界観にも大きな影響を与え、その基調を形成していたのではないかと考えるからです。

世界合一体験が彼の世界観に反映している例として、とりわけ注目すべきは、「世界における全ての出来事は、ただ自分の心の中の現象にすぎない」というような、唯心論・唯識論的な考え方です。

ある時期の賢治の書簡には、世界に対するこのような見方が、しばしば登場します。

戦争とか病気とか学校も家も山も雪もみな均しき一心の現象に御座候 その戦争に行きて人を殺すと云ふ事も殺す者も殺さるゝ者も皆等しく法性に御座候 (宮沢政次郎あて書簡46より)

退学も戦死もなんだ みんな自分の中の現象ではないか 保阪嘉内もシベリヤもみんな自分ではないか あゝ至心に帰命し奉る妙法蓮華経 世間皆是虚仮仏只真 (保阪嘉内あて書簡49より)

猿ノ足痕ヤ熊ノ足痕ニモ度々御目ニカカリマス。実ハ私モピストルガホシイトモ思ヒマシタ。ケレドモ熊トテモ私ガ創ッタノデスカラソンナニ意地悪ク骨マデ喰フ様ナコトハシマスマイ。〔中略〕コノ辺ノ山ヤ川ノ工合ナンカハモウアナタニハ夢ノ様ニ思ハレルデセウ。本統ニコノ山ヤ川ハ夢カラウマレ、蓋ロ夢トイフモノガ山ヤ川ナノデセウ。 (工藤又治あて書簡54より)

石丸博士も保阪さんもみな私のなかに明滅する。みんなみんな私の中に事件が起る。 (保阪嘉内あて書簡153より)

いずれも、1918年から1919年にかけての書簡です。さらに、このような世界観は単に彼の若い頃の一時的なものではなく、かなり後になってからも、例えば「銀河鉄道の夜」の初期形三にも登場します。

「ぼくたちはぼくたちのからだだって考だって天の川だって汽車だってたゝさう感じてゐるのなんだから、そらごらん、ぼくといっしょにすこしこゝろもちをしづかにしてごらん。いゝか。」

そのひとは指を一本あげてしづかにそれをおろしました。するといきなりジョバンニは自分といふものがじぶんの考といふものが、汽車やその学者や天の川やみんないっしょにぽかっと光ってしぃんとなくなってぽかっとともってまたなくなってそしてその一つがぽかっとともるとあらゆる広い世界ががらんとひらけあらゆる歴史がそなはりすっと消えるともうがらんとしたたゞもうそれっきりになってしまふのを見ました。だんだんそれが早くなってまもなくすっかりもとのとほりになりました。 (「銀河鉄道の夜」初期形三より)

※

上のような「全ての出来事は心の中の現象である」という世界観が、「世界合一体験」とどうつながっているのかということについては、下のスライドをご覧下さい。

「世界」の中には、「私」がいて、「私」以外にも、A、B、C、D、E…と様々な人間がいますし、そして人間以外にも種々の生き物や無生物がいます。ここで、私の「自我」が限りなく拡張し、自我境界を失って全世界と合一化してしまうと、この世界に存在する「私」以外の人や、生き物や、無生物は、実は全て私の「自我」の中に存在するのだ、ということになります。

すなわち、書簡153に書かれているように、「みな私のなかに明滅する」現象なのです。

そして、このような世界観に立てば、この世界における出来事は、全て私の心の中で起こっている現象なのですから、「自己の心の中の現象を描写すれば、それが即ち世界全体の記述になる」わけであり、実はこれこそが、賢治の「心象スケッチ」を基礎づけていた方法論だったのではないでしょうか。この世に何が起ころうとも、何が現れようとも、「それらも畢竟こゝろのひとつの風物」なのです。

このような世界観は、この世における出来事は全て心的な仮象であるとする、仏教の「唯識論」にも通じ、賢治の考え方の重要な要素となっていたのではないかと思います。

※

しかし一方で、このような見方は、自己を世界の中心とした一種の「独我論」であり、これに基づけば自分以外の存在は「みんな自分の中の現象」にすぎず、自分一人が作り出した仮構だということになってしまいます。「保阪嘉内もシベリヤもみんな自分ではないか」というのです。

しかし賢治はもう一方では、人間もそれ以外の存在も、全ては対等であり平等であるという世界観も強く抱いており、上記のような考えとは真っ向から矛盾してしまいます。退学の失意にあった保阪嘉内にしても、「退学も戦死もなんだ みんな自分の中の現象ではないか」と声をかけられて、心が慰まるわけではなかったでしょう。

このような「独我論の蛸壺」から抜け出すためには、いったいどうしたらよいのでしょうか。

その答えは、「私」だけでなく全ての存在が、いっせいに「世界との合一化」を行えばよいのだ、ということになります。

図示すれば、下のような事態です。

この状況においては、「私」だけでなく、Aも、Bも、Cも…、全ての存在が、世界との合一を体験し、自らの中に世界の全ての現象を含み込むことになります。各々が、世界を包含するとともに、また世界に包含されているという、相互の入れ子構造になるのです。

私は、賢治が『春と修羅』の「序」に書いている次の言葉の真の意味は、このような事態のことを指しているのではないかと思います。

(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに

みんなのおのおののなかのすべてですから)

この不思議な言葉は、上のスライドのアニメーションのような図式によって、はじめて感覚的に理解できるのではないでしょうか。

またそう思って、「農民芸術概論綱要」を見ると、そこにはまさに「世界との合一化」を皆に促そうとする言葉が、並んでいます。

自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する

新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある

正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行くことである

まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう

われらに要るものは銀河を包む透明な意志 巨きな力と熱である

賢治は、これらの言葉によって若者たちに、賢治とともに世界―銀河―宇宙と合一化する境地に立つことを呼びかけ、ともに全ての衆生と一体となって、未来を切り拓いていくことを目ざしたのではないでしょうか。

※

ところで、上のような相互性の存在様式、すなわち「一人が全てを包含し、同時に全てが一人を包含している」という状態は、華厳思想において説かれる、「一即一切、一切即一」、「一入一切、一切入一」、「一即多、多即一」、「一中多、多中一」というような言葉の意味するところと、まさに一致しています。

あるいは華厳経では、インドラ神の宮殿を飾る網の結び目ごとに、輝く宝珠が結び付けられていて、多数の宝珠が互いに他の宝珠を映し合っている様子を、「重重無尽」と表現しています。一つの宝珠の表面には、他の全ての宝珠が映っており、また別の宝珠の表面には、やはり他の全ての宝珠が映っていて、お互いを無限に映し合っているのです。

これも、上のスライドのように、全ての存在の中に、他の全ての存在が含まれているという状況の巧みな喩えになっていると思います。

童話「インドラの網」には、天のインドラ神の宮殿の網の、繊細かつ荘厳な様子が描かれていますので、賢治がこの網の寓意について知っていたのは確かでしょうが、華厳思想における「一中多、多中一」とか「重重無尽」などの概念も理解した上で、(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに/みんなのおのおののなかのすべてですから)という言葉を書いたのかどうかというところに興味が湧いてきます。

まあ賢治のことですから、やはりちゃんと押さえた上でのことなのでしょうね。

コバヤシトシコ

夏季特設セミナーのPDF、お話を載せていただき有難うございます。これからゆっくり読ませていただきます。

賢治の作品から感じられる、賢治自身と自然や世界や人々との一体感のようなものを、理解できるとよいと思います。

hamagaki

コバヤシトシコ様、いつもありがとうございます。

拙文をお読みいただきまして、恐縮です。

賢治の作品を満たしている独特の感覚やその人となりというものは、今回のような一つの解釈に還元して済むわけではないとは私も思っているのですが、しかし私たちが彼を理解するための、一つの足場にできないかと思っています。

今後ともよろしくお願い申し上げます。