私たちの常識的な感覚では、あるいは古典力学的には、「真空」というのは「何ものも存在しない空間」であり、それが何らかの「もの=実体」であるなどというのは一種の論理矛盾ですが、20世紀以降の物理学では、「真空」も一つの物理的対象として、すなわち「実体」として扱われるようになっています。

宮澤賢治の作品では、「銀河鉄道の夜」の「一、午后の授業」で、先生が、「そんなら何がその川の水にあたるかと云ひますと、それは真空といふ光をある速さで伝へるもので、太陽や地球もやっぱりそのなかに浮んでゐるのです」と説明していますが、ここで「真空といふ光をある速さで伝へるもの」と言っているところに、まさにこの近代物理学的な真空観が表れています。「真空=もの」だと言うのです。

この、「真空」が「光をある速さで伝へるもの」だという先生の言葉は、アインシュタインが特殊相対性理論(1905)の出発点とした命題で、ここに端的に、当時の賢治がアインシュタインの理論を、少なくとも表面的には知っていたことが表れています。

ところで、これに関して『定本 宮澤賢治語彙辞典』の「真空」の項の解説には、次のように書かれています。

これまで童[銀河鉄道の夜]での「真空」の記述が、アインシュタインの特殊相対性原理の受容を意味すると解釈されてきたが、検討を要するかもしれない。賢治の「真空」理解は、光が横波で電磁気と一体の現象であることを予言したマクスウェルに近いところがある。マクスウェルはエーテルの存在を前提としており、この点も賢治の「真空」の認識に近い。

この説明を読むと、まるで賢治の考えがアインシュタインの理論よりもマクスウェルのそれに近いという風に受けとれますが、もちろんアインシュタインも、「光が横波で電磁気と一体の現象である」ことを前提としていることに違いはありませんから、この比較はちょっと意味不明です。もし賢治がアインシュタインよりもマクスウェルを信じていたのなら、ジョバンニの先生は午后の授業において、天の川の水のことを「エーテルといふ光をある速さで伝へるもの」と言わなければならなかったわけですが、これを「真空」と言っているところにこそ、賢治のアインシュタイン理解が表れているわけです。

つまり、「真空とは光の媒質である」ということであり、ここにおいて真空は「何もないだけの空間」ではなく、物理学的実体と見なされているわけです。あるいは、いつも仏教的立場から「非・実体論」を採っていた賢治のことを思えば、「真空は実体である」と言うよりも、「真空とは、ひとつの現象である」と言っておいた方が、より似つかわしいかもしれません。

この「真空は媒質である」という命題を、少し変えて「真空は溶媒である」に置き換えたところに生まれたのが、あの「真空溶媒」という作品です。

液体の中に、さまざまな物質が溶け込んでしまうと形が見えなくなるように、「真空」そのものが溶媒として、いろんな物を溶かして消してしまうというお話ですね。

……もうおそい ほめるひまなどない

虹彩はあはく変化はゆるやか

いまは一むらの軽い湯気 になり

零下二千度の真空溶媒 のなかに

すつととられて消えてしまふ

それどこでない おれのステツキは

いつたいどこへ行つたのだ

上着もいつかなくなつてゐる

チヨツキはたつたいま消えて行つた

恐るべくかなしむべき真空溶媒は

こんどはおれに働きだした

まるで熊の胃袋のなかだ

それでもどうせ質量不変の定律だから

べつにどうにもなつてゐない

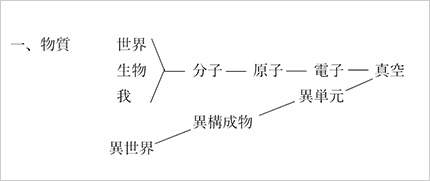

以上、このあたりまでは、「真空」の特殊相対性理論的解釈およびその派生物としていちおう理解できるように思いますが、では右図に記されたような「真空」概念になると、どうでしょうか。

以上、このあたりまでは、「真空」の特殊相対性理論的解釈およびその派生物としていちおう理解できるように思いますが、では右図に記されたような「真空」概念になると、どうでしょうか。

これは『新校本全集』では「思索メモ2」と呼ばれているもので、書簡484aの下書きを消して書かれています。この書簡484aというのは、羅須地人協会設立時の会員であった伊藤与蔵に宛てたもので、書簡そのものは1933年8月30日付けですから、このメモも賢治の最晩年、おそらく亡くなる1か月前頃に書かれたものではないかと推測されます。

「科学より信仰への小なる橋梁」と題され、物質の成り立ちに関する階層的な図式が書かれていて、これは「思索メモ1」とも、ほぼ同内容のものです。

これを横にしてみると、下記のようになります。

この図は、賢治が想定していた「異世界」(=「異空間」)の成り立ちを示そうとしたもののようです。「異単元」というのは、異世界を構成する最小単位、すなわちこの世界では「電子」に相当するもので、それがさらにその世界の物質や生物を構成して、全体として「異世界」に至る、ということでしょう。この図式において私が面白いと思うのは、「この世界」と「異世界」が、「真空」を共通の基盤としている、というところです。

ここでもしも、「真空」が古典力学におけるように「何もない空間」であれば、それは両者の「共通基盤」には成りようがなく、「この世界」と「異世界」は、ただ真空の中に併存しているだけで、真空は単なる「容れ物」にすぎません。しかし賢治のモデルではそうではなくて、「真空というもの」が両者を「媒介している」ところが、とても興味深いと思うのです。

ちなみに、「真空」がそのように異空間を媒介しているという考えは、「阿耨達池幻想曲」にも記されています。

虚空に小さな裂罅ができるにさういない

……その虚空こそ

ちがった極微の所感体

異の空間への媒介者……

ここでは「真空」ではなく、仏教的に「虚空」と記されていますが、それが「異の空間への媒介者」だと言うのです。

この賢治のモデルを仏教の方から見れば、我々がこの世界で「実体」と思っているものも、実は我々がそう感じているだけの「現象」で、それは突きつめていくと「空(虚空)」であり、それが「空」であるからこそ、「異世界」にも変じることができる、というような感じになるのかもしれません。

しかしそれでは、賢治が「科学より信仰への小なる橋梁」と書いているように、仏教だけでなく科学の側においても、このように「真空」が、この世界の構成単位と別の世界の構成単位を媒介するなどという理屈があるのだろうかと考えてみると、何か似たのがあるように思います。

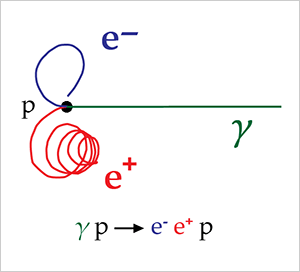

上の図は、陽子(p)にガンマ線(γ)を照射すると、何もないところ(=真空)から電子(e-)と陽電子(e+)の「対」が生成するという現象を表していて、1932年にアメリカの物理学者カール・デイヴィッド・アンダーソンが発見しました。この「電子」に対する「陽電子」のように、通常存在する素粒子と質量・スピンが同じで電荷が逆の粒子のことを「反粒子」と呼び、たとえば陽子に対しては反陽子が、対応する反粒子です。

「反粒子」が存在するからには、反粒子ばかりで構成された「反物質」や、反物質ばかりでできた「反世界」というものが、宇宙のどこかに存在するのではないかというのが、私の子供の頃のSF小説の定番ネタの一つでしたが、これこそまさに、賢治が図にしている「異単元―異構成物―異世界」という階層構造そのものです。

現実には、粒子と反粒子が出会うと、上図と逆の反応が起こり、莫大なエネルギーを放出して両方とも消滅してしまうので、残念ながらこの宇宙に「反世界」が安定して存在することは不可能なのですが、少なくとも概念的には、そのような「異世界」を、科学的に考えてみることが可能なのです。

そしてまた面白いことに、そのような粒子と反粒子の生成や消滅を媒介しているのが、「真空」そのもの物理的性質であるというところがまた、賢治のモデルとぴったり符合しています。

イギリスの物理学者ポール・ディラックは、陽電子が発見されるよりも前の1930年に、量子力学を相対性理論に対応させた自らの「ディラック方程式」を成立させるために、「真空とは、負のエネルギーの電子によって満たされた状態である」という、通称「ディラックの海」の理論を提唱していましたが、このように真空が奇妙奇天烈な性質を持っていると考えることによって、1932年に発見された電子・陽電子対の生成という現象も、理論的に説明がついたのです。

その後、「場の量子論」が構築されていくに伴い、「ディラックの海」などというものは考えなくてもよくなりましたが、ここに至って、昔は物理現象が起こる「舞台」あるいは「容れ物」にすぎなかった「真空」が、「場」と名前を変えて、物理学の主役に踊り出たわけです。現代の物理学では、もはや「素粒子」を実体として扱うのではなく、すべての現象は「場」の相互作用として記述されるようになっています。

そしてまたこれは、「五輪峠(下書稿(二)初期形」で賢治が思い描いている世界観に、通ずるところがあります。

五輪は地水火風空

むかしの印度の科学だな

空というのは総括だとさ

まあ真空でいゝだらう

火はエネルギー これはアレニウスの解釈

地と[削除]

水[削除]

風は物質だらう

世界も人もこれだといふ

心といふのもこれだといふ

今でもそれはさうだらう

そこで雲ならどうだと来れば

気相は風で

液相は水

地大は核の塵となる

光や熱や電気や位置のエネルギー

それは火大と考へる

そして畢竟どれも真空自身と云ふ。

すなわち、「地水火風空」という昔の五元素を、「地水風」という物質と、「火」というエネルギーに分け、最終的には物質もエネルギーも、それらを総括する「空」に、すなわち「畢竟どれも真空自身」に帰せられる、というのです。

この「真空」を「場」と読みかえれば、素粒子もエネルギーも、「場」の一つの様態として記述されるという、「場の量子論」そのものになります。

ただし、賢治がアインシュタインの理論に触れていたのは確かだとしても、陽電子が発見された1932年は賢治の死の前年で、これが「異単元」と呼びうるものだとは、当時まだ専門家でも誰も考えてもみなかったでしょうし、「場の量子論」が形をとり始めるのも、1950年代以降のことです。賢治が知らなかったはずのこういう知見を、後から当てはめて「賢治の先見性」などと持て囃すのは、後世の勝手な解釈の押し付けだとは思いますが、しかしそれでもこの類似性は不思議です。

なかでも「真空」が、無内容な「空虚」ではなくて、物質を孕みエネルギーを帯びた「ひとつの現象」だと賢治が考えていたと思われるところが、何より面白いと私は思うのですが、彼はいったいどうやって、こんなことを思いついたのでしょうか。

私が想像するところでは、一つには前述のように、「空」に関する仏教の教理を、物理的な「真空」のアナロジーとして適用してみたのではないかということと、そしてもう一つには、賢治自身が「何もないところ」に物が見えたり声が聴こえたりするという、幻覚体験をする人だったので、このように豊穣な「真空」イメージを抱くに至ったのではないのだろうかと、思ったりします。

しかしもちろん、これは賢治自身に聞いてみなければわかりません。

吉田

hamagaki様

ずっと拝読しています。特に理系の話は、やはり大変気になります。いつも深い分析に感服しております。

今回も大変興味深く読ませていただきましたが、「真空溶媒」についてのご説明、正直申しまして、よくわかりません。「このあたりまでは『真空』の特殊相対性理論的解釈およびその派生物としていちおう理解できるように思います」とありますが、私は、物理学を専攻した者として、まったく理解できません。特殊相対性理論から、巨視的なかたちをもっている物質が自ずと消えてしまうような話は出てこないと思います(そんなことがあれば、私たちは今のような形では存在していないはずです)。

詩人のイマジネーションは自由だとは思いますが、hamagakiさんは、賢治が相対性理論に関する知識から何等か論理的にこのような巨視的なものも忽然と消える可能性を導き出したとお考えだということでしょうか? もう少しご説明いただけないでしょうか。

hamagaki

吉田様、お読みいただきましてありがとうございます。

物理がご専門の方の前では、私の論旨は本当に「しょうもないこと」で恐縮なのですが、上の「真空溶媒」に触れた部分で私が言いたかったのは、「真空溶媒」という賢治独自の造語の由来に関することです。

賢治がこの作品で描いているのは、巨視的な物体が目の前から忽然と消えるという現象ですが、作者自身が「それでもどうせ質量不変の定律だから…」と書いているように、この時に質量までもが消滅しているのではないようです。

「零下二千度の真空溶媒のなかに/すつととられて消えてしまふ」とあるように(もちろん「零下二千度」はご愛嬌ですが)、物体が「溶媒の中に」とられて消えるということは、物質が溶液の中に溶解すると目に見えなくなるという現象に、喩えているのだと思われます。だから、一見消えたようでも、質量保存則が成り立つのでしょう。

つまり、ここで賢治が詩人の想像力によって描いている世界においては、「真空」が、たとえば作品中に出てくる「王水」のような強い「溶媒」になっていて、様々な物体を次々と溶かして見えなくしまうという出来事が、起こっているのかと思われます。物理現象と言うよりも化学現象への比喩ですね。

すなわち、作品タイトルは「真空は溶媒である」という意味だと解釈できるわけですが、このような言葉を賢治がどこから着想したのかと想像すると、アインシュタインの特殊相対性理論における「真空は媒質である」という命題の変形ではないかと、私としては思ったのです。

単に、「媒質」→「溶媒」と、ただ似た言葉だから置き換えたのではないか、という話にしかすぎませんが、もしそうだとすれば、この「真空溶媒」も、特殊相対論からの「(言葉遊び的な)派生物」と言えなくもないということで、上の本文のような書き方をしました。

わかりにくい書き方になっていて、申しわけありませんでした。

吉田

早速のお返事、ありがとうございます。

なるほど、詳しくご説明いただいて、少し腑に落ちました。

科学用語を使った言葉遊びならば、逆に、そこまでの発想ができることは大変すばらしいですね、というのか、凡人にはついていけないという意味では、賢治は、アインシュタインら、独創的な思考ができた科学者たちにも負けない豊かな想像力の持ち主だったのですね。

科学者にも、アインシュタインら、新しい理論を生み出すことのできる、いわば芸術家タイプの人と、既存の理論を正しく理解し、技術に応用して人間に役立てる、職人タイプの人がいると、よく言われます。いろいろな本を読むと、アインシュタインは、やはり普通の人には思いつかないような、常識の世界を超えたイマジネーションで、新しい理論を提案していった人だったようです。たとえば、光速度は不変だと思い至ったときは、光の波の先端に自分が波乗りしていたらどうなるか、と思い描いたようです。

また、やはりアインシュタインは、自分の研究は、ニュートンよりマクスウェルのほうにより多くを負っていると考えていたようです。1920年代に、ケンブリッジ大学を訪問した際、教授の一人から、「あなたの業績は素晴らしいが、やはりあなたもニュートンの肩の上に立っているのでしょう」と言われ、「いえ、私はむしろ、マクスウェルの肩の上に立っているのです」と答えたそうです。そのあたりの話から、『定本宮澤賢治語彙辞典』の解説については、hamagakiさんの御意見に賛同します。エーテルは、多くの科学者を惹きつけた概念だったようですが、これもやはり、同じ言葉を使っていても、その人がどんな概念として使っているかはいろいろ違ったように思います。(現代では、量子論の諸概念が、芸術家のイマジネーションを刺激しているようで、詩人にとどまらず、彫刻絵画などの造形芸術や、舞台芸術で、量子論のアイデアが活用されているようです。)

賢治の妹のトシが亡くなったころ、ちょうどアインシュタインが来日していたそうで、亡くなった日は、東大でアインシュタインの講演があったそうです。その年、日本でも相対性理論関係の一般向けの本が多数出版され、賢治も読んだのではないかと推測されています。この件については、当時の科学書の翻訳家、寮佐吉のお孫さん、寮美千子さんのウェブサイトに詳しくありますので、ご存じかと思いますが、『春と修羅』の詩は、これらの相対性理論解説本を読みながら作られ可能性が高いのでしょうね。「真空溶媒」も、ただの言葉遊びではなく、真剣に理解し、吸収した最新の科学知識を素材に、それこそ「量子跳躍」的なイマジネーションで、仏教の思想も織り込みながら、賢治なりに独自の世界観を作り上げたのかと想像されます。やはり亡くなったトシと(もしかすると、別れなければならなかった恋人とも?)、いつまでもつながっていることを確かめたいという思いに駆られて、というところが大きいのか、と思われます。

私も凡人なりに、お能の世界を自分の心に取り込むとき、結構量子論のアイデアにヒントを得たりします。お能も、多分に言葉遊びのところがありますし、観客が、そこから自由にイメージを発展させて楽しんでいいと思うのです。しかし、量子論の言葉による私独自の解釈を、他の人と共有するのは難しい(一応科学の知識がある人間として認知されているため、あまり奇抜なことをいうと、信頼性を失うので)のですが。

今回、コメントさせていただき、hamagakiさんのお返事を読むまでは、私の『春と修羅』観は、お能を観るようになる前、また、現代芸術にまともに向き合うようになる前に自分が持ってしまった、違和感のままでした。科学用語を理系人間として読んでいただけだったのです。今回のhamagakiさんのお返事のおかげで、『春と修羅』を違った観方で読むことができるようになったように思えます。

ご丁寧にご説明くださり、ありがとうございました。

これからも楽しみにしております。またお邪魔させてください、よろしくお願い致します。

吉田

毎回、チェック不足のコメントで申し訳ありません。

先のコメントでマクスウェルと賢治の真空観については、私が混乱しておりました。その部分を撤回いたします。言いたかったのは、いろいろな科学者がいろいろなエーテル観(真空観)を抱いて、いろいろな説を提唱してきたけれども、表の理論ではっきりわかる部分に、個人的な思考過程で思い描いていた描像のすべてが表れているわけではなく、単純に比較してもあまり意味がないということです。文献を掘り起こしていくと、一人の科学者がエーテル観(真空観)、あるいは、時空観を変えていったことが見えてくることがありますので、誰がどんな説だったと固定して言ってしまうのは危険でもあるし、その人を尊重していないことになるように思います。詩人の場合もそうなんでしょうけれど。賢治については、今いろいろな資料がそろってきて、「この時期はこういう考え方だった」などの議論はしやすくなっているのかもしれませんが。

毎度お騒がせしますが、またよろしくお願いいたします。

hamagaki

お返事をありがとうございます。

私も能の鑑賞はほんの初心者なのですが、吉田さんの「量子論的な能の解釈」というのには、興味津々です。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

吉田

hamagaki様

ご丁寧にお返事をありがとうございます。

実は今東京で、新作能『春と修羅』をやっています。

賢治の作品を活かしたもののようです。たった今、公演に気づきましたが、明後日までで、私はこの週末は別の能を観に行くので、残念ながらいけません。今回で三回目の公演らしく、多方面から注目されているようですので、きっとまたあると思います。次の機会にはぜひ観に行きたいと思います。

hamagakiさんはご存じでしたか?

ではまた、よろしくお願い致します。

吉田

hamagaki

お知らせをありがとうございます。

私は知らなかったのですが、現代能「春と修羅」の公演は、下のページですね。

http://renniku.com/harutoshura/

この日曜日までということなので、残念ながら私は観に行くのはちょっと無理ですが、オーソドックスな能とはまた違った、とても「現代的」な舞台のようですね。

賢治の関連の能と言えば、私は中所宜夫さんの「光の素足」を国立能楽堂で見たのが、そもそも能に興味を抱くきっかけでした。

「春と修羅」も、また次の機会があれば、私もぜひ拝見したいと思っています。