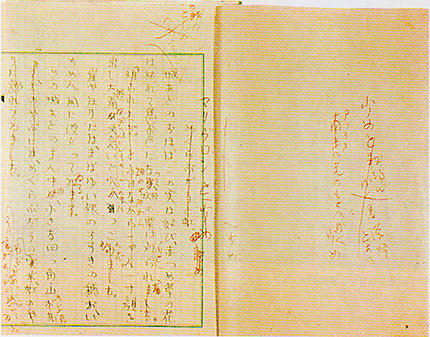

「めくらぶだうと虹」と、「マリヴロンと少女」という二つの童話は、登場するキャラクターは異なっていますが、ストーリーは全く同じと言ってもよい内容です。それもそのはずで、後者は、前者の草稿に赤インクで大幅に手入れをするという形で、誕生したのです。 ちなみに下写真が、その「赤インク」が入った1頁目です。

『新校本宮澤賢治全集』第8巻口絵より

手入れ前の「めくらぶだうと虹」は、地上のめくらぶどうが、天上の虹を讃え敬い、虹に対するかぎりない憧れを述べ、自分を教え導いて下さいと懇願するのに対して、虹の方は、自分もめくらぶどうも価値においては同じである、すべては無常であるとともに「まことのひかり」の中では不滅なのだと説き、すがるめくらぶどうを残して消え去る、というお話です。

「美のはかなさと永遠性」というようなテーマを、大乗仏教的世界観のもとに、賢治らしい繊細な自然描写によって綴ったもの、とでも言えるでしょうか。

手入れ後の「マリヴロンと少女」においては、前者における「虹」が有名声楽家の「マリヴロン」に、「めくらぶだう」が「彼女を崇拝する少女」に、それぞれ置き換えられます。配役は変わるものの、物語の構造は同一で、それぞれが述べる台詞も、大まかには共通しているのです。

「めくらぶだうと虹」が書かれたのは1921年秋頃と推定されており(『宮沢賢治大辞典p.215)、これが「マリヴロンと少女」へと書き換えられたのは、だいたい賢治が羅須地人協会を始めた頃、すなわち1926年あたりと考えられているようです。

その根拠として、たとえば佐藤泰正氏は、「宮沢賢治――その改稿の問いかけるもの」(『国文学 解釈と鑑賞』平成13年8月号)において、作品中でマリヴロンが述べる「正しく清くはたらくひとはひとつの大きな芸術を時間のうしろにつくるのです」「鳥はうしろにみなそのあとをもつものです」という言葉と、「農民芸術概論綱要」の思想との共通性を挙げておられますし、また天沢退二郎氏は、『《宮沢賢治》論』所収の「〈読み書き〉の夢魔を求めて」の中で、次のように書いておられます。

「めくらぶだうと虹」から「マリヴロンと少女」への転位は、こうして、<死との関係>から<限界芸術論>への道すじとして読めること、しかもなお、その道すじは、ひばり=詩人に調子はずれの歌をうたわせることをやめないということが、私たちの足をなおここにとどめさせるのだ。『春と修羅』第一集の詩人を、農民劇や「修学旅行復命書」の限界芸術者へと向かわせるにいたる原点にやはりとし子の死があったことを、「めくらぶだうと虹」→「マリヴロンと少女」は暗示する。

ここはとても難しい箇所で、全体としては私の理解能力を越えているのですが、最後の部分を読むと、「めくらぶだうと虹」→「マリヴロンと少女」という書き換えには、「とし子の死」が何らかの意味で関係している、ということを天沢氏は考えておられるようです。したがってその書き換えの時期は、やはり妹トシの死よりも後、ということになります。

そして私としても、(天沢氏の論旨全体は理解できないながらも)上の結論部分に関してはなぜか同感で、すなわち「マリヴロンと少女」には、どこか「トシの死の後の賢治の思想」に通ずるものがあるような気がするのです。

あまり、きちんと筋道立てて述べられるような根拠はなくて、「何となくそう感じる」という程度の事柄なのですが、それは下記のようなことです。

※

前述のように、「めくらぶだうと虹」と「マリヴロンと少女」とは、その基本的な中身はほとんど同じと言ってよいと思うのですが、それでも微妙に違っているところがいくつかあります。

たとえば、物語の最後の場面で、めくらぶどう/少女の必死の懇願に対して、虹/マリヴロンが答える言葉です。

まず、「めくらぶだうと虹」。

「私を教へて下さい。私を連れて行って下さい。私はどんなことでもいたします。」

「いゝえ私はどこへも行きません。いつでもあなたのことを考へてゐます。すべてまことのひかりのなかに、いっしょにすむ人は、いつでもいっしょに行くのです。いつまでもほろびるといふことはありません。けれども、あなたは、もう私を見ないでせう。お日様があまり遠くなりました。もずが飛び立ちます。私はあなたにお別れしなければなりません。」

停車場の方で、鋭い笛がピーと鳴りました。

もずはみな、一ぺんに飛び立って、気違ひになったばらばらの楽譜のやうに、やかましく鳴きながら、東の方へ飛んで行きました。

めくらぶだうは高く叫びました。

「虹さん。私をつれて行って下さい。どこへも行かないで下さい。」

(後略)

次は「マリヴロンと少女」における、上記に相当する場面。

「私を教へて下さい。私を連れて行ってつかって下さい。私はどんなことでもいたします。」

「いゝえ私はどこへも行きません。いつでもあなたが考へるそこに居ります。すべてまことのひかりのなかに、いっしょにすんでいっしょにすゝむ人人は、いつでもいっしょにゐるのです。けれども、わたくしは、もう帰らなければなりません。お日様があまり遠くなりました。もずが飛び立ちます。では。ごきげんよう。」

停車場の方で、鋭い笛がピーと鳴り、もずはみな、一ぺんに飛び立って、気違ひになったばらばらの楽譜のやうに、やかましく鳴きながら、東の方へ飛んで行く。

「先生。私をつれて行って下さい。どうか私を教へてください。」

(後略)

ここで私が注目したいのは、虹/マリヴロンの最後の言葉です。大まかには同じなのですが、いくつかの相違点があるので、下記において、それを一文ずつ比較してみます。異なっている部分を、赤字にしておきますので、上と下を見比べてみて下さい。

虹の言葉

- いゝえ私はどこへも行きません。

- いつでもあなたのことを考へてゐます。

- すべてまことのひかりのなかに、いっしょにすむ人は、いつでもいっしょに行くのです。

- いつまでもほろびるといふことはありません。

- けれども、あなたは、もう私を見ないでせう。

- お日様があまり遠くなりました。

- もずが飛び立ちます。

- 私はあなたにお別れしなければなりません。

マリヴロンの言葉

- いゝえ私はどこへも行きません。

- いつでもあなたが考へるそこに居ります。

- すべてまことのひかりのなかに、いっしょにすんでいっしょにすゝむ人人は、いつでもいっしょにゐるのです。

- (削除)

- けれども、わたくしは、もう帰らなければなりません。

- お日様があまり遠くなりました。

- もずが飛び立ちます。

- では。ごきげんよう。

文の番号で言えば、1.、6.、7. は、全く同じです。2.、3.、5.、8.がそれぞれ異なっており、4.は、「マリヴロンと少女」では削除されています。

それでは、2.、3.、5.、8.の違いを、一つ一つ見てみましょう。

まず、2.では、「めくらぶだう」における「考へてゐます」が、「マリヴロン」では「考へるそこに居ります」となっていて、マリヴロンがそこに「存在している」ことが際立っています。

また、3.においても、前者の「いつでもいっしょに行くのです」が、後者では「いつでもいっしょにゐるのです」になっていて、ここでも「行く」が「ゐる」に変えられることにより、マリヴロンの「存在」が強調されているように感じられます。

「めくらぶだう」における「考へてゐます」というのは、そこに一緒にいなくてもできることですし、「まことのひかりのなかに、いっしょにすむ人は、いつでもいっしょに行く」というのも、たとえその身が離れていても(「まことのひかり」を共有しておれば)可能であることに、注目しておきたいと思います。

4.の文が前者にあったのに後者では削除されたのは、どういう意味があるのでしょうか。前者において、「ほろびるということはありません」と言われているのは、「虹」のことではないですよね。「すべてまことのひかりのなかに、いっしょにすむ人は、いつでもいっしょに行く」という、一つの「法」とでも言うべき真実が、「滅びない」のでしょう。「マリヴロンと少女」においてこれが消されているのは、あえてこのことは説く必要なないと作者が考えたのでしょうか。

5.は、両者で主語の異なった文になっています。前者において「あなたは、もう私を見ないでしょう」とあるのは、対象は本来は滅びることはないのに、それを見るこちら側の問題によって、滅びたように思ってしまうのだということでしょうか。

後者で、「けれども、わたくしは、もう帰らなければなりません」とマリヴロンが言うのは、その直前に「そこに居ります」「いつでもいっしょにゐるのです」と言っていたことと一見矛盾するようですが、この矛盾こそが、作品の眼目でもあるのでしょう。

8.は、前者では「別れ」という言葉が使われていて、本当に「別れてしまう」という感じが強いのですが、後者では「では、ごきげんよう」と、とても気軽な挨拶で、まるで、またいつでも会えるというような雰囲気です。

以上のような相違点があるわけですが、手入れ前の「めくらぶだうと虹」における虹の言葉から私が感じるのは、たとえお互いは離れていても、「いっしょに行く」=信念を共有して進むことはできるのだ、というような考えです。「存在」よりも、「法」あるいは「道」の不滅を説くという感があり、その不滅性がおびやかされるとすれば、「あなたはもう私を見ない」というような、こちら側の信念の問題だということでしょうか。

これに対して、手入れ後の「マリヴロンと少女」におけるマリヴロンの言葉から私が感じるのは、「いつでもあなたが考へるそこに居ります」とか「いつでもいっしょにゐるのです」という言葉に象徴されるように、「ずっと対象ともにある」という感覚です。その対象は、「もう帰らなければなりません」とか「では、ごきげんよう」という風に目の前から去ってしまうようではありますが、それでも本当は、「いつでもいっしょにゐる」のです。

ということで、結論として私が今回の記事で言いたいのは、「めくらぶだうと虹」の方には、ひょっとして保阪嘉内との「別れ」という体験の影響があったのではないか、「マリヴロンと少女」の方には、トシとの死別と悲嘆の影響があったのではないか、ということなのです。

前者は、1921年の秋に書かれたと推定されているので、この年7月の嘉内との悲しい別れの、少し後です。

後者は、1926年の手入れであれば、1922年11月のトシの死よりは、後のことです。

したがって、時期としては、それぞれが嘉内との別れ、トシとの別れと関係したとしても、矛盾はありません。

「めくらぶだうと虹」が、保阪嘉内と別れを反映しているという前提で読んでみると、2..の「いつでもあなたのことを考えています」とは、嘉内は賢治と離れていても、賢治のことを考えてくれている、という風にも解釈できます。

3.の、「まことのひかりのなかに、いっしょにすむ人は、いつでもいっしょに行く」が表しているのは、たとえ生身の賢治と嘉内は「物別れ」になって、離ればなれでいたとしても、2人の志は同じであり、同じ道を進んでいるのだ、という風に解釈することもできます。

「マリヴロンと少女」が、トシとの死別と関係しているとすれば、ここに記されている「いつでもあなたが考へるそこに居ります」とか「いつでもいっしょにゐるのです」という言葉は、以前に「千の風になって」や「そしてみんながカムパネルラだ」という記事に書いたように、賢治がトシの死を乗り越えて、「いつも身近にトシの存在を感じられる」というような心境に至ったのではないか、という私の仮説につながってきます。

1924年の7月に賢治は、「〔この森を通りぬければ〕」、「〔北上川は熒気をながしィ〕」、「薤露青」などの作品を書きますが、そこにはトシの「声」やトシとの会話があふれています。この頃に、トシの「不在」を真に受容できるようになったことが、逆説的にその「遍在」の認識への扉を開いてくれたのではないかと、私は思っているのですが、「マリヴロンと少女」における、「いつでもあなたが考へるそこに居ります」等の言葉に、相通ずるものを感じるのです。たとえば、「いつでもいっしょにゐる」と言いながら、「もう帰らなければなりません」「では、ごきげんよう」と言うという「矛盾」は、トシが「不在」かつ「遍在」という「逆説」と似ています。

「めくらぶだうと虹」と、「マリヴロンと少女」を見比べていて、ばくぜんとそのようなことを思いました。

コメント