先月の連休に、花巻から普代村へ向かう途中、腹ごしらえのために盛岡で「福田パン本店」に寄りました。

この「福田パン」とは、岩手県でおもにコッペパンの製造・販売を行っている会社なのですが、ここのパンは、長年にわたって盛岡近郊のほとんどの小中学校の給食に採用され、また多くの高校の購買部でも定番のメニューとなっていることから、盛岡を中心とした岩手の人々は、幾世代にもわたって子供の頃からずっとこのパンの味に親しんでおられるのです。そして今や福田パンは、「盛岡のソウルフード」とまで呼ばれるまでになっています。

盛岡市長田町にあるその福田パンの本店は、下のようなちょっとメルヘン調の外観です。

レトロな木造の雰囲気や、正面の丸い時計は、昔の学校を連想させるものがありますが、実際これは、多くの盛岡市民が福田パンと出会った原体験の舞台である、「学校の校舎」をイメージして建てられているのだそうです。

広い駐車場は、すでにほとんど満杯で、専属の誘導員も大忙しでしたが、扉を開けて店内に入ると、まだ祝日の朝8時すぎというのに、すでにホールを行列がぐるっと一周しています。

そして正面の売り場窓口の上の「おしながき」と書かれたボード(黒板の色!)には、下写真のように、メニューの札がずらっと掛けられています。

「139円」の部には、「ピーナツ」「ピーナツバター」「ジャム」「ジャムバター」「バター」「まろやかチョコ」「ブルーベリークリーム」「バナナ」・・・の札が並び、さらに「159円」、「163円」と続いて、「276円」の「トンカツ」や「てりやきチキン」まで全部で50種類、さらにこれ以外にも「店舗限定メニュー」として、「ずんだあん」や「夏みかんマンゴージャム」などが、少なくとも7種類はありました。

お客さんは、これらの具材の中から好きなものを選んで、「ご注文」と書かれた窓口で店員さんにオーダーし、その場で自分のコッペパンの中に、塗ったり挟んだりしてもらうのです。そして出来上がったパンを、隣の「お会計」の窓口で受け取ってお金を払う、というシステムになっています。

具材は、2種類以上を組み合わせて注文することもできるので、そのバリエーションは物凄い数にのぼり、まさに「自分だけのオリジナル・コッペパン」を作ってもらうことができるという趣向です。

「SUBWAY」という、細長いサンドイッチを供するアメリカ発祥のファストフードチェーン店がありますが、中身を自分好みにオーダーして詰めてもらうというところは、ちょうど同じような感じです。同じようなシステムながら、こちらは「SUBWAY」よりも20年以上早い、戦後まもなくから営業しているのです!

「福田パン」のコッペパンは、私たちが給食で食べたものよりは一回り大きくて、皮も中身もふわふわとやわらかく、ほんのり甘い後味がして、本当に「優しい味」という感じです。

福田パンの直営店としては、他に「矢巾店」と「厨川店」もありますが、この「本店」は最もメニューが豊富で、パンも焼きたてのものを搬入しているとあって、盛岡市民の皆さんが行列に並んででもここのパンを買いに来るというのは、よくわかる気がします。

私も、もしも近所にこんなお店があったら、いつも買いに来ていることでしょう。

ということで、盛岡に来られることがあれば、ぜひともお勧めしたい「福田パン」なのですが、当サイトとしてこのお店に注目する最大の理由は、1948年(昭和23年)に「福田パン」を創業した福田留吉という方が、実は宮澤賢治の農学校における元教え子だったということにあります。

以下、この創業者と賢治の関わりについて、一通り見てみたいと思います。

※

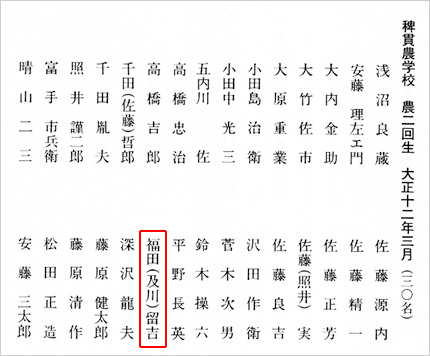

下のコピーは、『新校本宮澤賢治全集』第十六巻(下)「補遺・伝記資料篇」p.116より、稗貫農学校の大正12年卒業生名簿です。

赤枠が、「福田パン」創業者の福田留吉ですが、この方は卒業後に名字が変わっていて、在学中の旧姓は、括弧内に記されている「及川」でした。

賢治が稗貫農学校に就職したのは大正10年(1921年)の12月で、そのすぐ後の大正11年3月にも、4か月だけ教えた生徒を卒業生として送り出していますが、まる1年を通して直接教え、いかにも「賢治らしい」独自の教育を存分に授けることができたのは、大正12年卒業のこの及川留吉の学年からだったわけです。同級生には、後に宮沢賢治記念会理事長等の役職に就き、賢治を顕彰する種々の活動にも尽力した、照井謹二郎氏もいます。

『証言 宮澤賢治先生』(佐藤成編,農文協)という本には、福田(及川)留吉からの聞き書きがかなり収録されているのですが、以下にその一部を引用してみます。

福田(及川)留吉 (私は「飢餓陣営」の特務曹長であります)

稗貫農学校は、私どもが最初の入学生(大正十年)ですが、二年制の乙種農学校で、しかも新設校でしたので、学習用具などは皆無に等しく、養蚕実習用具のほかは、大八車一台、鍬数丁、顕微鏡は一基くらいあったでしょうか。フラスコもビーカーも見たことはありませんでしたが、宮沢先生の机の上には常に数冊の新刊書が積まれていました。私の見たのは、吉村清尚著『肥料学』、大工原銀太郎著『土壌学』、片山正夫著『化学本論』などでした。いずれも1000頁前後の大冊で、学界最高峰の本でしょう。私は無遠慮にも、「先生、この本を見る暇があるのですか」と尋ねました。先生は「なあに、一ヵ月に一冊は平らげるさ」と、にこにこしながら答えました。先生は英語の百科事典を使っていました。授業には分厚い原書を抱えてきての講義で午前中は普通、授業(座学)、午後は農場で実習、実習が終われば郊外に農作状況の観察、ときには生徒を帯同して出かけました。私どもは喜んで後に続き、心安く語り合いながら、課外指導を受けたものでした。(p.63-64)

また及川留吉は、授業中に賢治から読み聞かせてもらった彼の童話に興味を引かれ、それを借りて書写したこともあったとのことです。

先生は授業中、よく自分の書いた詩や童話を生徒たちに読んで聞かせました。

五分か十分前といえば、生徒がちょうど授業に飽きてくる頃。先生は、このタイミングをうまくつかまえました。しかも聞かせてくれる童話が実に面白い。聞きっ放しにしておくのが惜しいので私は一度朗読のあとで、「先生、その原稿をちょっと貸してください」といって、そっくり借りたことがあります。それから、二晩か三晩かけて筆写しました。「貝の火」という童話で、四〇〇字詰めの原稿用紙三八枚の短編でしたが、筆写したのは大正十一年十一月、私が二年の秋のことでした。(p.66)

この及川留吉の二年の秋9月、賢治が企画・脚本・演出をした初めての学校劇「飢餓陣営」が、農学校で上演されました。上のような文学への関心も与ってか、及川留吉は重要な配役である「特務曹長」を演じています。

この「飢餓陣営」とは、食べ物がなく飢え死にしそうになっている兵隊たちのもとに、宴会から上機嫌で「バナナン大将」が帰還したところ、大将が身につけている肩章(エボレット)や勲章が、実はバナナやお菓子で出来ていたものですから、空腹に耐えかねた隊員たちは、これらの勲章を拝謁するふりをしながら、皆で食べてしまうというお話です。

当初は「コミックオペレット」とも題されていたこの「歌物語」において、特務曹長と曹長は、バナナン大将の帰還を待ちわびながら、「もう一時半なのにどうしたのだらう・・・」という調子で交互に何度も歌を唄いますし、大将の勲章をもらい受ける場面では、特務曹長が巧妙な駆け引きで大将をおだてながら、次々と「お菓子」をはぎ取っていくという構成になっています。

この「特務曹長」を演じた及川留吉には、相当の演技力と歌唱力が求められたことでしょう。

そして、大将の勲章や肩章を全部食べてしまった後、自分たちの犯した罪の重さに愕然とした特務曹長と曹長は、二人ですべての罪を背負ってピストルで自決しようと覚悟し、「飢餓陣営のたそがれの中」という歌を唄います。

飢餓陣営のたそがれの中

犯せる罪はいとも深し

あゝ夜のそらの青き火もて

われらがつみをきよめたまへマルトン原のかなしみのなか

ひかりはつちにうづもれぬ

あゝみめぐみのあめをくだし

われらがつみをゆるしたまへ〔合唱〕 あゝみめぐみの雨をくだし

われらがつみをゆるしたまへ

この歌詞一番の、「飢餓陣営のたそがれの中・・・」という部分を切々と歌ったのが、及川留吉だったのです。

さて、そんな風に、楽しく充実した学校生活を送ったであろう及川留吉ですが、年が明けると、卒業後の針路を考えるべき時期がやってきます。

ここで再び、『証言 宮澤賢治先生』(農文協)から引用させていただきます。

卒業も間近い大正十二年の二月上旬でした。授業もすんで、帰り仕度をして廊下に出た私を、先生は呼びとめました。何かと思い脱帽してペコンと頭をさげました。先生は「学校に宮野目村役場から、農業技術員を一人世話してくれとの依頼状が来たので、君を推薦しようかとも考えたが、君はあまり子どもっぽいので考えなおした。それより盛岡高等農林学校の助手になって、もっと勉強する気はないか」といわれました。その頃私は、とにかく農学を勉強し、少しでも多収穫の農業技術を身につけたいと、そればかりに没頭して、作物病理でも、肥料設計でも、地質土壌でも、農業に関する大事なことなら何でも先生方のお話は聞きもらすまいと一生懸命でしたから、先生のお話にはちょっと虚を突かれた感がしました。しかも「もっと勉強する気がないか」の言葉は、非常に魅力的に響いて私の脳裡に深く刻まれました。帰宅して、そのことを兄に話したら、兄は「それはたいへん有難いことだ。願ってもないことだ。ぜひ先生にお願いしろ」とのことで、次の日、早速先生にお願いしました。

先生は、何遍も盛岡に出向かれて、高農の鏡校長や農芸化学部長、すなわち学校当局にご苦労なさって交渉してくださったに違いありません。このことに関してとくに銘記したいことは、先生は私のために、ご自分の時間、私費を費やして努力してくださったにもかかわらず、そのことの片鱗も、お顔にもお口にも表わしませんでした。そればかりでなく、私の赴任に際しては、懇ろにご教示をいただき、私のことを衷心から喜んで祝福してくれました。(p.65)

「留吉」という名前から想像されるのは、彼はある程度の人数の兄弟の末っ子として生まれたのではないかということです。彼自身が継がなければならない家業や、耕さなければならない田畑はなく、卒業とともに、自らを養うための職を見つけなければならない立場だったのでしょう。

賢治は、このような生徒に対しては、骨を折って就職を斡旋してやったようです。

賢治の推薦によって及川留吉は、1923年(大正12年)4月に盛岡高等農林学校農芸化学部の実験助手として就職して、伊藤武男教授(専門は物理・物理化学・分析化学)の実験室に所属し、学生教育や研究を手伝いながら、化学分析技術や農芸化学の勉強を始めます。またその後、村松舜祐教授のもとで、納豆に関する研究も行ったということです。

この盛岡高等農林学校在職中の及川留吉に対して、賢治が出した書簡が、現在2通残されています。いずれも、『新校本全集』第十五巻(書簡)の刊行後に発見されたので、第十六巻(下)の「補遺・伝記資料篇」に収録されています。

一つは、1923年(大正12年)4月14日付けで、まだ就職してまもない及川留吉にあてたもの。

書簡199b

たびたびのお便りをありがたう。今度はまあ恰度いゝあんばいで寔に結構でした。村松先生もお悦びのやうですしどうかしっかりやって下さい。鈴木君は東京のある医師の家で書生をしながら夜学に通ってゐます。沢田、小田島両君は更木の耕地整理にはいりました。みんなお互からだを大切にしてどこまでも本気にやって行きませう。先頃はまた兄さんがわざわざ学校まで入らして結構なお品物を戴き本統に恐縮です。こちらへ帰ってもし暇のあったときはどうか学校なり私の家へなり寄って下さい。今ごろになってまた雪が降ったりして大へん困ります。学校では苗代は四畝作りましたが雪の為にまで馬肥もかけられず折角天気になるのを待ってゐます。

どうか身体を大事にして下さい。

大正十二年四月十四日

宮沢賢治

及川留吉様

留吉も何度も賢治に手紙を書き、高農就職を勧めたその兄も、お礼の品を持って賢治を訪ねたようですね。教え子のことを思う賢治の気持ちが、文面から伝わってきます。

あともう一通は、年は不明ながら、筆跡から「1925年(大正14年)」と推定されているもの。

書簡199c

〔冒頭欠〕ませうか折角ご自愛を祈ります。

かくかうが来たと思ってゐるうちに早くも収穫季節になりましたどうか辛抱してしっかりやってください

十月五日

宮沢賢治

及川留吉様

ところで、この二つの書簡にはさまれた1923年(大正12年)の12月、郷里に帰省する途中で及川留吉は、賢治を訪ねて一枚の写真を贈呈しました。その経緯について、やはり『証言 宮澤賢治先生』(農文協)からの引用によって見てみます。

私は高農農芸化学科の助手になって半年ぐらいして、やっと実験室の様子もわかりかけた頃、偶然写真屋が来ましたので、実験台をバックに写真を撮ってもらいました。ひとっぱしのラボラント気取りで撮った写真を、私はこうして分析の手ほどきを受けていますという実況を、子ども心に先生に見てもらいたかったのです。

十二月の下旬になって、冬期休暇に入ったので帰省しましたが、その途路、その写真を一枚お上げしました。そのとき先生は、お喜びの表情で「よく撮れた写真だ、記念だ、私も後で撮って送るから」とのお話でした。冬休みもすんで、私は実験室で働いていましたら、しばらくたって一通の郵便物が届き、それが先生からの署名入り写真でした。私のために、この写真をわざわざお撮りくださったかと思うと本当に感激でした。(p.209)

この時、賢治が及川留吉に贈った写真が、有名な下のものです。(『新校本全集』第十四巻「雑纂」p.294〔写真献辞署名等 五〕」より)

今日、私たちが賢治のこの肖像写真を見られるのも、及川留吉が自分の写真を賢治に贈ったおかげだったわけですね。

さて、このようにして賢治との交流も続けながら、高等農林学校の実験助手の仕事を続けていた及川留吉ですが、1928年(昭和3年)春に、高農を退職し、大阪に赴任します。

この辺の状況も含めて、『新校本全集』第十六巻(下)「補遺・伝記資料篇」の「受信人索引(付・略歴)には、次のように書かれています。

福田留吉(ふくだ・とめきち)

[199b,199c]

明39・7・4-昭59・12・24

旧姓及川。出身は稗貫郡湯本村小瀬川(現花巻市)。大正10・4稗貫農学校入学、12・3卒業。4月より盛岡高等農林学校農芸化学部助手となり、昭3・3まで勤務。同月大阪のマルキイースト菌研究所研究部に勤務。昭6・3・16婚姻により福田姓となる。戦後盛岡に戻り、製パン業に従事した。(p.19)

これによると、1928年(昭和3年)3月に高農を退職した及川は、同じ月のうちに大阪の「マルキイースト菌研究所」に勤務したことになっています。

一方、佐藤成著『宮沢賢治の五十二箇月―教師としての賢治像―』(川嶋印刷)には、次のような記載があります。

このように賢治は卒業生の世話をよく見、高農の助手への道を開いた。最初福田留吉を無機化学の伊藤教授の助手に推せんし化学分析技術、農芸化学の勉強をさせた。福田は伊藤教授や村松部長(大豆の研究で農学博士となる。納豆の権威で納豆博士といわれた。)の指導を受けて数年の後村松部長の推せんによって高農の卒業生と同じように大阪市立衛生研究所の研究員、次に京都宇治の酵母製造所に勤務、パンの腐敗菌や酵母の研究を続けた。(p.121)

こちらによれば、彼はまず「大阪市立衛生研究所」に勤めた後、京都宇治の「酵母製造所」に勤務したというのです。

どちらも信頼できる文献と思われるだけに、判断が難しいところですが、いろいろ調べてみると、後者に出てくる「京都宇治の酵母製造所」というのは、大阪に本社があった「マルキ号パン株式会社」が宇治に建設した、「マルキイースト工場」だったと推測されるのです。

すなわち、この工場について『パンの明治百年史』(パンの明治百年史刊行会)という本には、下のように記されています。

昭和二年。大阪のマルキ号経営にかかる、京都市の郊外宇治川畔に建設の、マルキイースト工場から、我国最初のイーストが生産された。知識の不足と設備の不完全に因って、純粋精強なイーストではあり得なかったが、とにかくイーストの科学的培養に成果を得た"国産イースト第一号"であって、これが大阪の製パン業者の手で作り出された事実は、我国製パン史に明記されなければならぬ。(p.750)

『新校本全集』には、「大阪のマルキイースト菌研究所」と書かれ、『宮沢賢治の五十二箇月』には「京都宇治の酵母製造所」と書かれていて、一見するとこれらは別々の場所のように思われますが、実は両者は上記のように、「大阪のマルキ号パン会社が京都宇治に建設したイースト工場」ということで、同じ一つの施設のことと思われます。

及川留吉は、まず「大阪のマルキ号パン会社」に入ってから、次いでその運営する宇治の「マルキイ-スト工場」に移ったのか、それとも直接宇治の「マルキイースト工場」に入ったのかはわかりませんが、いずれにせよ高等農林学校で分析化学の手技を身につけ、また納豆菌の培養にも携わっていた知識と経験を生かして、マルキ号パン会社の研究部門に勤務していたということかと推測します。

またこれは彼自身にとっても、イースト菌の培養とパン製造の知識と経験を得る機会となり、後の「福田パン」創業へと連なる仕事だったでしょう。

続いて『新校本全集』の略歴によれば、及川留吉が結婚して福田姓となったのは、1931年(昭和6年)3月のことです。大阪か宇治かはともかく関西で仕事をしていた時期のことですが、お相手は関西の方だったのでしょうか?それとも故郷岩手の方だったのでしょうか?

ところで、福田留吉が勤めていた「マルキ号パン会社」は、水谷政次郎という人が1904年(明治37年)に大阪で始めたパン屋でした。最初は小さな店でしたが、大阪の大火の時に消防夫たちに大量のパンを無料で配ったことが美談として新聞を賑わせ人気を呼び、さらに大正時代の米騒動の際には、米価の上昇に伴ってパンの需要が一気に増大し、他のパン屋が軒並みパンを値上げした中で、マルキ号だけは以前の価格のまま販売したということで大阪の街で話題になり、また一段と人気を上げたのです。

このような勢いに乗って、マルキ号は大阪一のパン屋にまで発展しましたが、社長の水谷政次郎はこの成功に安住せず、女婿の水谷清重氏をアメリカ製パン研究所に留学させ、イースト菌に関する最新の科学的成果を取り入れて研究を進めました。そして、日本で初めてイースト菌の培養に成功したことは、前述のとおりです。

さらに水谷社長は同郷の友人に依頼して、大規模なアメリカ式の製パン機械を初めて国産で開発し、当時「東洋一」と言われる製パン工場を、大阪に建設しました。また、原料の小麦粉も安定して確保するために、北海道に広大な土地を購入・開墾してアメリカ式農場で小麦を作り、自社で使用する小麦粉を自前で生産するシステムも作り上げました。(このマルキ号農場の跡地が、現在の千歳空港になっているとのことです。)

しかし、このような努力と工夫で発展させた会社も、太平洋戦争突入と国家総動員体制の荒波をもろにかぶり、藻屑と消えてしまうのです。1942年(昭和17年)に食糧管理法が公布され、各地に国の管理する「食糧営団」が組織されると、各業者は様々な圧力を受けて食糧営団に接収されていきます。水谷社長は、北海道開墾と農場経営の手腕を買われて、セレベス島の開拓指導者として赴くことを受諾し、マルキ号パン会社は、大阪食糧営団に譲渡・吸収されてしまいました。

そして、かつては「東洋一」と謳われたパン工場も、空襲で壊滅してしまったのです。

となると、マルキ号パン会社の消滅とともに、我らが福田留吉がどうなったのかということが、気になるところです。大阪食糧営団に接収された後も、しばらくは営団職員としてパンの研究製造に携わったという可能性もありますが、まだ30代の壮年男子ですから、召集され戦地に行っていた可能性も大きいでしょう。

戦後、水谷政次郎の女婿の水谷清重氏が、マルキ号パン会社の再興を図ったが果たせなかったとういことですから、福田留吉は、この「マルキ号」の本当の最期を見届けてから、故郷岩手県に帰ったのかもしれません。

いずれにせよ、1948年(昭和23年)に、現在の本店がある盛岡市長田町で、福田留吉は「福田パン」を開業します。この年、留吉はすでに37歳で、奇しくも賢治が没した年齢になっていました。戦争を経て、「第二の人生」を始めるという心境だったかもしれません。

創業当初から、「秘伝のコッペパン」は人気を集めたということですが、そこには大阪のマルキ号パン会社の味が、受け継がれていたのではないでしょうか。

※

その後、福田パンが大きく発展して、「盛岡のソウルフード」と呼ばれ、世代を越えて老若男女に親しまれるようになる過程については、冒頭で触れました。

それにしても、稗貫農学校・花巻農学校における「賢治の教え子」は、総計157名に上りますが、その中で「商業的に最も成功した人」を挙げるならば、私の知るかぎりでは、この及川(福田)留吉がそうなのではないかと思うのですが、はたしてどうでしょう。

また、ただ単に経済的な面での達成だけでなく、「ソウルフード=魂の食べ物」と呼ばれるような商品を世に送り出すことが出来たという点において、「ほんたうのたべもの」を求めた宮澤賢治という人の精神にも、通ずるものがあるようにも感じます。

最後に、私には今度「福田パン」に行った時にはぜひ注文してみたいと思っているメニューがありまして、それは139円の「バナナ」と、205円の「ハムサンド」です。

及川留吉少年が、特務曹長を熱演した劇「バナナン大将」において、実は「バナナ」は大将の肩章(エボレット)、「ハムサンドウィッチ」は、六番目に頂戴する勲章だったのです。一度これらの優しい味を愛でながら、創業者の若き日に思いをはせてみたいなあと…。

特務曹長 「次はどれでありますか」

大将 「これぢゃ」

特務曹長 「実にめづらしくあります。やはり支那戦争でありますか。」

大将 「いゝや。支那の大将と豚を五匹でとりかへたのぢゃ。」

特務曹長 「なるほど、ハムサンドウィッチでありますな。」(兵卒六これを嚥下す。)

(劇「飢餓陣営」より)

【劇「飢餓陣営」関連歌曲】

・私は五聯隊の古参の軍曹

・一時半なのにどうしたのだらう + 糧食はなし四月の寒さ

・飢餓陣営のたそがれの中

・いさをかゞやくバナナン軍(バナナン大将の行進歌)

福田潔

祖父の情報を詳しく教えて頂き、有り難う御座います。

感激しております。

祖母は、福田ノブ。玉山村(現盛岡市玉山区)の出身です。

祖父は、私が中学3年生の時に他界しましたが、深く記憶に

残っている思い出は、祖父が晩酌の時に機嫌が良いと膝に抱っこされて歌を聴かされた事。小学校に入ってからは、掛け算や教科書の音読を正座させられ、間違えないで出来るまで寝せてもらえなかったこと。

優しく、厳しい祖父でした。

コッペパンはお腹をすかせている岩大生の為に始めたと聞いております。

これからも祖父の思い、どうして大きなコッペパンなのか?

原点を忘れないように、家業を守って行こうと思います。

祖父の貴重なお話し、有り難う御座いました。

福田潔

因みに、大忙しの専属の誘導員は私でした。

ご無礼は無かったでしょうか?

hamagaki

これはこれは福田潔さま、直々にお書き込みをいただきまして、ありがとうございます。

先月の連休に福田パン本店にお邪魔してから、その優しい味に魅せられて、勝手ながら手元でお祖父様ののことについて調べるうちに、教師賢治との深い親交や、そのお人柄に心打たれ、記事としてご紹介させていただきました。

こちらこそ、「ご無礼はなかったでししょうか」と恐縮しております。(;^_^A アセアセ

留吉様が、「お腹をすかせている岩大生の為」という気持ちで、大きなコッペパンを焼き始められたとお聞きして、あらためてその優しいお人柄を偲んでおります。

岩手大学の前身である盛岡高等農林学校の実験助手をしておられた時代には、学生さんたちとは年も近く、きっと実習の時などは親しく接しておられたのだろうと思いますので、このように「岩大生」のことを思う気持ちは、その頃に端を発しているのかとも想像しています。

申し遅れましたが、先月の連休の店舗前駐車場では、ご親切に誘導していただきまして、誠にありがとうございました。

私自身は京都在住で、日常的に福田パンをいただくことができないのは本当に残念なのですが、また近いうちに、ぜひうかがいたいと思っております。

福田パン様の、今後のますますのご発展をお祈り申し上げます。

永田 雅子

hamagaki様

祖父の足跡を丁重にお調べいただいて、素晴らしい記事にしていただき有難うございました。

福田留吉の次女である母から聞かされていた祖父の歴史を改めて拝読して、口数の少なかった祖父の足跡をたどることができた思いがいたします。

記事を読みながら、最晩年に祖父の元を尋ねた時に、留学経験のある私に「アメリカにバナナブレッドというものがあると聞いたんだがどんなものかね?」とたずねていた祖父の姿を思い出し、ヨーロッパのパン事情などにも興味を持ち、職人であると同時に学究の徒であった祖父の姿を懐かしく思い出しました。

祖父が創りだした福田パンはその意思を継ぐ人々の手により現在も進化し続けております^^

いつの日かhamagaki様がまた福田パンをたずねていらした時にはまた進化した福田パンの姿をご覧になることと思います。

その時を楽しみに、ご自愛下さいますようお祈りいたしております。

hamagaki

永田 雅子 さま、書き込みをありがとうございます。

お返事がたいへん遅くなってしまいまして、申しわけありませんでした。

私が僭越にも、今回の記事を書こうと思ったのは、9月21日に花巻で「賢治祭」が行われた翌々朝に、「福田パン」本店にお邪魔して、その優しく幸せな味に感激したことがきっかけでした。

留吉様のご親族の方に喜んでいただけるとは、私としてもこれに勝る光栄はございません。

お祖父様が、「学究の徒」でいらっしゃったというのは、今回の記事を調べていて、まさに私も実感いたしました。

上に引用しましたように、「その頃私は、とにかく農学を勉強し、少しでも多収穫の農業技術を身につけたいと、そればかりに没頭して、作物病理でも、肥料設計でも、地質土壌でも、農業に関する大事なことなら何でも先生方のお話は聞きもらすまいと一生懸命でした」というお言葉にも、また盛岡高等農林学校の助手時代や、京都府宇治のイースト工場に赴任されてからのお仕事にも、そのような姿勢が一貫していたように感じられました。

アメリカの「バナナブレッド」についても、関心を持って情報を聞いておられたというお話をうかがって、ますます私は、今度こそ「バナナ」のコッペパンを食べてみたくなりました。

何と言ってもこれは、賢治の教え子として「バナナン大将」を熱演されたお祖父様を、象徴するような感じがしますし・・・。(^^)

「福田パン」再訪を楽しみにしつつ、永田様のご健勝をお祈り申し上げます。

熊谷

HAMAGAKI様

父は岩大の農学部の学生だった頃に福田パンを食べ勉強していたそうで、もう40年前の私が小学生のころ父が福田パンを買ってきて、なつかしうて買ってきたよ。と言って袋に6つもアンバターやジャムバター、ピーナツバターのコッペパンの入った袋をテーブルの上に置き、その大きさと、パンの香ばしさとおいしさに、私たち子どもや母もとても喜んだ時のことを思い出していました。

今、と昔とではパンの味も香りも変わってしまい、あの頃の福田パンはとても素朴でとてもいいにおいがしていたね

と、母に話したところ、

福田パンの創業者と宮沢賢治がつながりがあったようだよ。

酵母も宮沢賢治の工房じゃないかな

という話をしていたので、調べていたらこの記事に出会いました。

我が家の思い出の福田パンの歴史を垣間見ることができました。ありがとうございました。

hamagaki

熊谷さま、コメントをありがとうございます。

この記事がお役に立てたのでしたら、私も嬉しいです。

それにしても、盛岡の方にとって福田パンは「ソウルフード」であるという話を、あらためて実感しました。

昔の福田パンは「もっといいにおいがした」ということで、私も食べてみたかったです。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

花坂長子

まぁ〜なんて素晴らしいお話でしょう。

ここ数週間前から、何故か昭和30年代初期の長田町角にあった交番や、『モスラ』と言う映画を観た銀鉠座、そしてフッカフカのピーナッツバターのコッペパンを思い出し、福田パンの創業は一体何時だったのかしらと、検索したらこの文章に出会いました。

現在、オーストラリアのケアンズに住んで居りますので、中々懐かしい福田パンに行く事が出来ませんが、このお話に出会い、懐かしくコッペパンの味も思い出しました。

hamagaki

花坂長子さま、コメントをありがとうございます。

このサイトの記事が、お役に立てましたなら幸いです。

オーストラリアほどではありませんが、私も京都在住なもので、福田パンにはしばらく行けておりません。でもあのコッペパンの味は、忘れられません。

花坂さまにも、いつかまたあの懐かしい味と再会する機会が訪れますことを、お祈りしています。

西日本では、今ちょうど桜が満開です。