前回に続き、この9月の賢治忌法要の時にお話しさせていただいた内容です。3.の(5)の内容は、以前に「「青森挽歌」の構造について(1)」として掲載した記事と、一部重複します。

3. 解離という視点

(1) 柴山雅俊著『解離性障害』

今日はここに、1冊の本を持って来ました。柴山雅俊さんという精神科医が書かれた『解離性障害』という新書本で、タイトルの「解離性障害」という、現代において注目されている一群の精神疾患について、一般向けに解説したものです。

|

解離性障害―「うしろに誰かいる」の精神病理 (ちくま新書) 柴山 雅俊 筑摩書房 2007-09 Amazonで詳しく見る |

この解離性障害という病気は、昔から知られてはいましたが、従来は比較的珍しいものとされ、精神科の医者をやっていても実際にその患者さんにめぐり会うのは、一生に1人か2人と言われていました。それが、近年になって驚くほどその数が増加して、いろいろと話題に上るようになっています。

その「解離性障害」というのはどんな病気かということですが、いきなり全体像をご説明しようとすると、ちょっとぼやけてしまってイメージが湧きにくいかと思いますので、まずその最も代表的で極端な状態を挙げてみましょう。

『ジキル博士とハイド氏』という小説がありますが、この物語の題材となっている「多重人格」という状態がそれです。このような状態においては、一人の人間の中に全く異なった別々の人格が形成されて、それが時によって勝手に出てきて行動をしてしまう、という現象が起こります。いったいなぜこんなことになるのでしょうか。

誰しも、心の中に相反する要素を抱えているということはあるものです。たとえば、「勉強をしよう」という気持ちと「遊びたい」という気持ちが葛藤するというのはごく普通のことですが、たとえ相反する気持ちでも、心の中で相互にきちんと繋がっているおかげで、どちらにしようかと人は「悩む」ことができるのです。

ここでもしも、この二つの要素が、心の中のバリヤーで完全に切り離されて繋がりを失ってしまうと、「とにかく勉強するくそ真面目な人格」と、「遊んでばかりの放縦な人格」とに分裂してしまうことになります。そして、各々の人格が時によって勝手に現れるだけで、意識的に悩んだりコントロールしたりすることが、できなくなるのです。

このような状態が「多重人格」であり、そのメカニズムを説明する「解離」という言葉は、心の中の要素が、相互にバリヤーで「切り離されている」という事態から由来しています。

20世紀の終わり頃からまずアメリカで、次いで日本でも、それまでは精神科の医者が一生に1人か2人見る程度と言われていた多重人格の患者さんが、かなりの数で医療機関を訪れるようになりました。そのように増えた原因は、社会環境の変化などにあるとも言われていますが、解離性障害が注目を集めるに従い、その背景にある「解離という心理現象」が、より詳細に研究されるようになったことにもよります。

以前は、「多重人格」や「健忘」(いわゆる記憶喪失)などに限定して用いられていた「解離」という概念が、より広い意味で使われるようになってきたのです。そのような変化が、「解離性障害」という疾患群の裾野を大きく広げ、従来ならば解離として取り扱われてこなかった病状も、解離性障害として分類されるようになりました。

ここにお持ちした柴山雅俊氏の『解離性障害』という本でも、どちらかというとその幅広い「裾野」の方が詳しく紹介されているのですが、ところで私が今日この本をここに持って来た理由を申し上げますと、実はこの本の第四章は、まる一章を割いて、宮沢賢治の作品や心性について、解離性障害との関連から分析を行っているからなのです。

以下、まずは柴山雅俊氏の本に従って、賢治の作品に現れている「解離」的な現象を見てみましょう。

(2) 賢治作品に見る解離症状

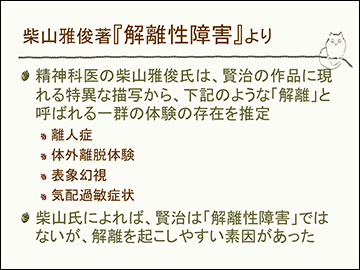

柴山雅俊氏もきっと宮沢賢治がお好きなんだと思いますが、この本で柴山氏は、賢治の作品において描写されている特異な現象をいくつも取り上げ、これが「離人症」「体外離脱体験」「表象幻視」「気配過敏症状」という4種類の解離症状に相当すると述べておられます。

(図22)

まず、「離人症」の例として挙げられているのは、すでに前半部で「自己の消滅」の例として(図14)で挙げたと同じ、「ぼんやりと脳もからだも/うす白く/消え行くことの近くあるらし」や、保阪嘉内あて書簡の「われはなし。われはなし。われはなし。われはなし。われはなし。…」という一節です。

このように、自分自身の存在が現実ではないように思えたり、「自分がここにいる」という実感が失われたりすることを、医学的には「離人症」と呼びます。この離人症も、解離という現象の一種です。

次の「体外離脱体験」というのは、自分の魂が体から外に出てしまうという感覚のことで、柴山氏は「インドラの網」という童話の、「そのとき私は大へんひどく疲れてゐてたしか風と草穂との底に倒れてゐたのだとおもひます。その秋風の昏倒の中で私は私の錫いろの影法師にずゐぶん馬鹿ていねいな別れの挨拶をやってゐました。」という一節を挙げておられます。自分の体から抜け出した「私」が、その抜け殻の体に挨拶しているというわけですね。

あるいは、(図18)で引用した書簡の、「ある日の午后私は椅子によりました。ふと心が高い方へ行きました。」というところも、典型的な体外離脱でしょう。

三番目の「表象幻視」というのは、心の中に存在するイメージ(表象)が、まるで現実の存在のように、目の前にありありと見えるという現象です。詩「小岩井農場」には、「すきとほるものが一列わたくしのあとからくる/ひかり かすれ またうたふやうに小さな胸を張り/またほのぼのとかゞやいてわらふ/みんなすあしのこどもらだ」という箇所があります。農場を歩いている賢治には、後ろを歩いている素足の子供たちの姿が見えたのです。

また、「春と修羅 第二集」の「塚と風」という作品には、「髪を逆立てた印度の力士ふうのものが/口をゆがめ眼をいからせて/一生けんめいとられた腕をもぎはなし/東に走って行かうとする/その肩や胸には赤い斑点がある」という一節があって、この時の賢治には、「体に赤い斑点のあるインドの力士」などという摩訶不思議な存在も見えたようです。

最後の「気配過敏症状」というのは、誰もいないところにまるで人がいるような「気配」を強く感じてしまうことで、若い頃の短歌の「うしろよりにらむものありうしろよりわれらをにらむ青きものあり」や、「ブリキ鑵がはらだゝしげにわれをにらむつめたき冬の夕暮れのこと」などという作品に表れています。背後の湖やブリキ缶などという無生物に睨まれているという「気配」を、賢治はこの時ありありと感じたのです。

(3) 解離という心理機制

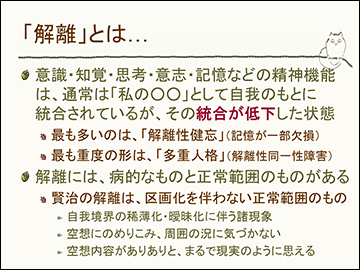

このように、「離人症」「体外離脱体験」「表象幻視」「気配過敏症状」という症状を並べてみると、一見何のつながりもないように思えます。また、これらは最初に解離の典型像として挙げた「多重人格」とも全く異なっていますから、これらをまとめて「解離症状」と呼ぶと申し上げても、ちょっと理解しにくいかもしれません。

そこで、これらを束ねている「解離」という心的現象の概念について、ここで簡単にご説明をしておきます。

人間の「精神」というのは、その複雑で巨大な全貌はまだとても解明されてはいませんが、それでも一人の人間の「精神」は、何らかの「まとまり」を持って働いているということは言えるでしょう。

今、皆さんの目には、この会場の照明や、スクリーンに映ったスライドや、前の人の背中や、いろいろな物が見え、耳には私の声や、エアコンの音や、隣の椅子のきしみや、様々な音が聞こえ、またさっき頂いた昼食の満腹感や、軽い眠気や、椅子の座面や背もたれの感覚など、たくさんの刺激を感じておられるでしょう。

これらは、四方八方や自分の内側から、てんでばらばらにやってきて、相互に無関係なものも無数にありますが、皆さんの各人にとっては、「私の」感覚として一束にまとめられています。

このように「知覚」された内容は、皆さんの中で大まかにいったん「統合」されているわけです。同じように、頭の中で考える様々な内容も、「私の」考えとしてやはり「統合」され、あと、「記憶」や「意志」や「感情」なども同様です。また人間の「意識」というものを、これらの要素が様々に活動する舞台であると考えれば、私の「意識」というものもまた、「私」のもとに「統合」されています。

人間の精神活動というのは、このように何らかの仕方で「統合」され、一定の組織だった働き方をすることによって、うまく機能しているのだと言えますが、時にこの「統合」の機能が低下し、各々の働きが「ばらけて」しまうことがありえます。このような「精神機能の統合性が低下した状態」のことを、広い意味で「解離」と呼ぶのです。

解離によって引き起こされる病的な症状の中で、臨床的によく遭遇するのは、「健忘」と言って、本来ならば憶えているはずの事柄が思い出せなくなる現象です。

例えば、物凄く恐ろしい目に遭ったという体験などは、普通ならば忘れるはずはありませんが、その際にあまりの恐怖や衝撃を受けた場合には、出来事の一部あるいは全部を思い出せなくなるということがあります。これは、本来ならば「私の記憶」として脳の中に統合され保存されている情報の中で、その出来事の記憶だけが一種のバリヤーによって隔離されてしまい、「私の意識」がその領域にアクセスできなくなっていることが原因です。その記憶だけが、他から「切り離されている」という意味で、「解離」の一種なのです。

最初に例に挙げた「多重人格」というのは、これよりさらに大がかりな解離です。この場合は、「記憶」だけでなく「意識」や「知覚」や「思考」や「感情」や「意志」までも、通常言われる「人格」全体が、バリヤーによっていくつかに切り離されてしまうために、それぞれが別個の人間であるかのように行動を始めてしまうのです。

「健忘」や「多重人格」などの解離症状は、このように心の中に一種のバリヤーができてしまうことが特徴で、これを「区画化」と言います。

これに対して、「区画化」を伴わない解離症状もあって、それが先に挙げた「離人症」とか「体外離脱体験」など、宮沢賢治に特徴的に見出されたものです。

例えば「離人症」においては、人が通常ならば自分自身にぴったりと身に付けて感じている「現実的な存在感」が、まるで自分から離れてしまったかのように感じられます。賢治の、「ぼんやりと脳もからだも/うす白く/消え行くことの近くあるらし」という描写は、まさに私たち精神科医が診察室で耳にする言葉そのもので、たとえば「脳が無くなった」と表現する患者さんがあったり、「自分は、感じることも考えることも、何かしたいと思うこともなくなった」と言う人もあります。それでもご本人はこのように正しい言葉でしゃべれているわけですから、認知症の場合のように、本当に考えられなくなっているわけではありません。

通常ならば、自分の存在感や、知覚、思考、感情、意志などが、「私」という自我のもとに統合されているはずのところ、その統合性が低下して、自分のものでないような感覚になってしまっているのです。

このような感覚は、多くの人にとってはぴんと来ないかもしれませんし、「現実的な存在感とやらが薄れても、それで何か困るの?」と思われるかもしれません。しかしこれは、その本人にとっては非常に苦痛の大きな症状で、苦しさに耐えかねて自殺を考える人さえあるほどなのです。きっと賢治も、「…消え行くことの近くあるらし」の短歌を作った際には、相当の苦しさを抱えていたのではないかと思います。

次に、「体外離脱体験」というのも、通常は自分の「身体」としっかり統合されているはずの「自己」の意識が、その身体との間の紐帯がほどけてしまって、ふらふらと離れてしまうと言うべき現象です。やはり精神機能の「統合」が低下しているという意味で、「解離症状」の一つなのです。

そして、これらの「区画化」を伴わない解離現象は、自分の「意識」が何か通常の状態から変化してしまったという感覚を伴うため、まとめて「意識変容」あるいは「変性意識状態」と呼ばれることもあります。一般に知られているその例としては、夢のような恍惚とした意識となる「トランス状態」とか、シャーマンやイタコに見られる「憑依現象」なども、これに含まれます。

宮沢賢治が描写している様々な特異体験は、こうやって見ると解離症状の中でも「意識変容」と呼ばれるものが主体です。前半で詳しく取り上げた「自我境界が薄い」という特徴も、あらためて解離という視点から見れば、意識変容の表れであると考えることができます。

すなわち、「自他の区別」とは、「自分のことは自分と感じ、自分でないものは自分でないと感じる」という、まるで同語反復のような当たり前の感覚に基づいていて、これは一般の人にとっては、「それ以外にあり得ない」ほど自明の事柄です。しかし、人はどうやって「自己」と「非自己」を分けているのかと言うと、それは先述のように、赤ん坊が生後6ヵ月の間に身に付けた「自我境界」という心理的なメカニズムのおかげなのです。

自我境界の内側から来る知覚をまとめて、「自己」の標識のもとに束ねている統合機能が、何らかの理由によって低下すると、たとえば種山ヶ原における賢治のように、この大地や空や雲も含めて「ぜんたいがわたくしなのだ」と感じることともなるのです。

(図23)

(4) 解離性幻聴の特徴

賢治の作品に描かれた特異な体験を、いくつか精神医学的な視点から見てきましたが、あと「幻聴」という現象を取り上げて、この項目を終わりたいと思います。

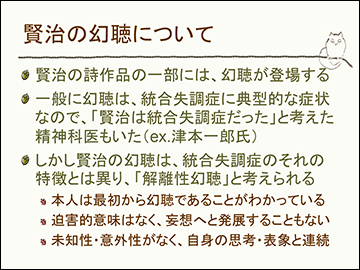

「幻聴」というのは、実際に物理的には何の音もしていないのに、声や音が聴こえるという体験で、賢治の作品にはこれがしばしば登場します。「比叡(幻聴)」とか「鬼言(幻聴)」というように、タイトルに「幻聴」という言葉の入った詩もありますし、友人の森佐一から雑誌掲載のための作品を求められた際には、「スケッチ二篇お送りいたします…幻聴や何かの入らないすなほなものを撰びました」と書いており、賢治自身もその体験を「幻聴」と自覚していたことは明らかです。

精神医学の領域で、「幻聴」という症状が最も典型的に現れるのは、統合失調症という疾患です。このため、賢治が統合失調症に罹患していたのではないかという説を出した精神科医も過去にはありましたが、現在ではそのように考えている人はいないようです。

賢治の作品に登場する幻聴を詳しく検討してみると、それは統合失調症において現れる幻聴とは、特徴が異なっています。上にも触れたように、賢治は自分の体験している幻聴が現実の声ではなく「幻聴である」と認識していましたが、統合失調症の場合は、本人はそれが自分だけに聴こえている幻聴とはわからず、本当に誰かがしゃべっているのだと信じてしまいます。また、統合失調症の幻聴の内容は、その人を迫害するような内容が大半で、それが種々の被害妄想に発展するのが一般的ですが、賢治においてはそのようなことはありませんでした。さらに、統合失調症の幻聴においては、本人にとって思いもよらなかった未知で意外な事柄が聴こえることがよくありますが、賢治の場合は彼自身の思考や表象と連続した内容でした。

では、賢治が体験した幻聴を医学的にはどう理解したらよいかというと、上に挙げたような特徴は、いずれも解離性障害の人にしばしば認められる「解離性幻聴」と呼ばれるタイプの幻聴に、ぴったりと当てはまるものなのです。

そこで以下では、解離というメカニズムによって、どのようにして幻聴という体験が起こるかということを、その現象の詳細な描写を含む「青森挽歌」という作品を題材に、考えてみましょう。

(5) 「青森挽歌」における幻聴と複数の主体

「青森挽歌」という詩は、賢治が最愛の妹トシを亡くした翌年に、トシの魂の行方を求める思いを胸に、サハリンまで一人で旅をした時の作品です。賢治の心には、妹の死をめぐって様々な思いや声が去来するのですが、賢治はその詳細を、実に緻密な手法で書き記しています。ここで、その方法の一端を見てみましょう。

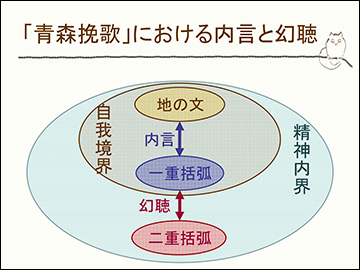

賢治が「青森挽歌」で用いた表記上の工夫の一つは、詩のテクストを構成する「地の文」の合間に、「一重括弧( )」および「二重括弧《 》」で括られた字句を挿入するという方法です。

この記法の意味としては、「地の文」が作者の「顕在意識」を表し、「一重括弧」と「二重括弧」は、より深いところの「潜在意識」から由来する言葉を表していると、考えることができます。

そのように考えられる理由は、「青森挽歌」で用いられているもう一つの表記上の工夫に関連しています。この作品では、テクストが書き出される位置が様々に「字下げ(インデント)」をされているのですが、この「字下げ」の深さが、顕在意識から潜在意識に至る「意識の奥深さ」に対応していると考えられるのです。これについて、具体的に見てみましょう。

「字下げ」が最初に現れるのは、テクストの3行目「(乾いたでんしんばしらの列が…」からの一重括弧に括られた4行で、ここは頭から4字下げられています。その後もこれと同じく、「一重括弧」で「4字下げ」された字句が、10行目の「八月の…」および17行目からの「その大学の…」と、2ヵ所続きます。

ところが、29行目の「(おそろしいあの水いろの空虚なのだ)」は、それまでよりも1字浅くなって、「3字下げ」になっています。また、その後37行目からの「(考へださなければならないことを…」と46行目からの「(おゝ おまへ せはしいみちづれよ…」も、やはり「3字下げ」です。

そして、60行目からの「(草や沼やです…」や、80行目の「《耳ごうど鳴ってさっぱり聞げなくなったんちゃい」に至っては、「2字下げ」になっています。すなわち、冒頭からこの箇所まで、「字下げ」はだんだんと少なくなってきているのです。この特徴的な文字配置には、どういう意味があるのでしょうか。

私の考えでは、この「字下げの減少」の意味は、31行目~32行目の「こんなさびしい幻想から/わたくしははやく浮かびあがらなければならない」という言葉によって示されていると思います。

すなわち、ここで作者は、考えが意識の奥深いところに幻想的に沈み込んでしまっている状態から抜け出そうとして、自らを「浮かびあが」らせようと努めているわけですが、実際にこれに伴って自分の想念が、意識の表層部へと徐々に浮上してきている様子を、「4字下げ」→「3字下げ」→「2字下げ」という形で、ここに書き表しているのだと思うのです。

つまり、字下げの深さは、意識の深さに対応していると考えられるのです。

次に、「一重括弧( )」と「二重括弧《 》」の意味について考えてみましょう。既に述べたように、これらはいずれも作者の奥深い「潜在意識」から湧き上がってきている言葉だと思われます。そして、その口調や意味内容がかなり異なっていることから、両者は潜在意識の中でも別々の「場所」から発せられているのだろうと推測されます。

それでは、一重括弧と二重括弧は、単にその「場所の違い」を表しているだけなのでしょうか。

「青森挽歌」において、一重括弧の言葉を発している意識の「場所」に関する一つの情報は、37行目~39行目の箇所から読みとれます。

すなわち、ここでは「(考へださなければならないことを/わたくしはいたみやつかれから/なるべくおもひださうとしない)」と述べられていて、この言葉を発している主体は、自ら「わたくし」と名乗っているのです。この「わたくし」は、作品の「地の文」を構成している作者の「顕在意識」と同一の主体でもあり、この両者が心の中で位置する場所は、いずれも自我が「わたくし」として認識する場所、すなわち前半でご紹介した言葉で表せば「自我境界の内側」であると言えます。

この状態を卑近な例に置き換えると、例えば顕在意識で「昼ご飯は何を食べようか」と思った時に、「ラーメンにしよう」「いやカレーの方がいい」とか、潜在意識からいろんな意見が出てくるということがあるでしょう。

これらは、心の中のいろんな所から勝手に発せられますから、自分という一人の人間の気持ちでありながら、互いに相反するものもあるでしょうが、たとえラーメンであろうとカレーであろうと、それは「わたくし」の気持ちであることに違いはありません。その気持ちが「自分の中から」出てきていることが、自分でわからなくなるということはないのです。

「青森挽歌」における一重括弧の言葉も、地の文より奥深い潜在的な意識の表現ではあるでしょうが、その主体は、「わたくし」なのです。そしてこの潜在意識は、心の中で「自己」として感じられる領域である、「自我境界の内側」に位置しているのです。

しかし、二重括弧で括られたの言葉の様相は、これとは大きく異なっています。本文48行目に、「《尋常一年生 ドイツの尋常一年生》」として、この作品で初めて二重括弧の表現が登場しますが、これに続いてすぐ49行目では、一重括弧の言葉が「いきなりそんな悪い叫びを/投げつけるのはいったいたれだ」と応答します。

ここで明らかになっているのは、一重括弧の主体には、二重括弧の主体が「いったいたれ」なのか、わかっていないという事実です。一重括弧の主体にとっては、「《尋常一年生 ドイツの尋常一年生》」という言葉は、「叫び」のように、「いきなり」「投げつけ」られるかのように出現したのです。

すなわち、これは一重括弧の意識にとってはどこか知らない「外部」から到来した言葉として体験されており、精神医学的に言えば、これこそが「幻聴」と言うべき現象です。その言葉を発したであろう主体は、「自己」と感じられる領域の内部には存在しません。つまり、「自我境界」の外側からやって来たのです。

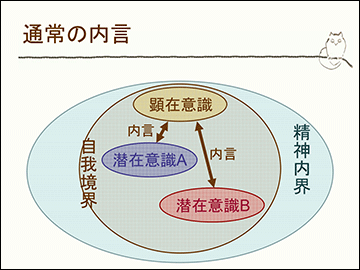

これを、図を用いて説明してみましょう。下の(図25)で、顕在意識において「今日のお昼ご飯は何にしよう」と考えた時に、たとえば潜在意識Aは「ラーメンがいい」と言い、Bは「カレーが食べたい」と言うなど、潜在意識の方から浮かび上がってくる言葉があります。

(図25)

このように、自分の中で交わされる言葉のことを「内言」と言いますが、右図で「潜在意識A」と「潜在意識B」は、それぞれが「顕在意識」との間で内言をやり取りしているわけです。

ここで重要な特徴は、ラーメンを推す意見もカレーを推す意見も、どちらも「自分の気持ち」であり、それらの言葉はあくまで「自分の内側から」やって来ていると、顕在意識は感じているところです。すなわち、潜在意識AもBも、「自我境界」の内側に位置しているのです。

次に、「青森挽歌」のテクストの構造を見てみましょう。

(図26)

まずここでは、「地の文」が作者の顕在意識を表していると考えられます。また作者は「一重括弧」で括られた言葉を受け取りますが、この言葉を発する主体も、作者である「わたくし」の一部であり、これは顕在意識からは「内言」として、ラーメンの例と同じように体験されていることになります。すなわち、どちらの意識も「自我境界」の内側に位置しています。

一方、「二重括弧」で括られた言葉は、「一重括弧」の潜在意識にとっては、誰がどこから発したものなのかわかりませんでした。すなわち、この言葉を発した潜在意識は、「自我境界」の外側に位置しているのです。

そしてこれこそが、「解離性幻聴」という現象が起こるメカニズムなのです。

一般に、解離性幻聴が最も顕著に現れるのは、「多重人格」の人においてです。この場合は、Aという人格が表に出ている時に、Bという別人格が裏の方で言葉を発すると、A人格にとってそれはまるで外部から誰かがしゃべっているように、「幻聴」として体験されます。

他人から見たら、一人の人間の心の中で起こっている現象でも、Aという人格の自我境界の外部で起こっている言語活動は、Aとしてはまるで「外界」の現実の声を耳で聴いたように感じられるのです。

賢治の場合は、多重人格のように心の中に明確な「区画化」が生じているわけではありませんが、前述のようにもともと自我境界が薄く曖昧で、自我感情の上下に伴いその境界線は大きくなったり小さくなったり(時に消滅したり)することがあったと推測されます。

「青森挽歌」がスケッチされた夜汽車において、賢治は眠気も感じていたでしょうし、昼間の作業の疲労もあったようですし、亡くなった妹のことを思うと気持ちも憂鬱になったでしょう。これらが相まって、自我感情が低下し、自我境界も収縮したために、自己の精神活動の多くの部分が、自我境界の外に取り残される状態になったと推測されます。

そうなると、その自我環境の外の部分で考えられたことは、顕在意識にとってはまるで自分の外界から聴こえてきた声のように、幻聴として体験されることになったのだと考えられます。

前半で、「非自己」の海に浮かぶ「自己」の島、という断面図によってご説明したように、多くの人はもともと自我境界が明確であるために、自我感情が上下しても自我境界の範囲はそれほど変化しません。従って、一般の人が「幻聴」の体験をするのは稀なことです。例外的に、普通の人でも眠りに入る間際などには、たとえば自分の名前が呼ばれるような「声」が聴こえる体験をすることがあり、これは「入眠時幻覚」と呼ばれます。覚醒レベルが低下して、平素の自我境界がごく一時的に曖昧になってしまう際に起こる現象です。

しかし賢治は、普段から自我境界が曖昧であったために、何かふとした要因によって自我境界が収縮すると、幻聴を体験することがあったのだろうと思います。それが、様々な形で作品に書きとめられたのでしょう。

4.賢治の解離傾性の高さ

(1) 正常解離と病的解離

以上、賢治の作品に記載されている特異な体験は、「解離」という心的機制によって包括的に理解できるということを、ご説明しました。前半で詳しく述べた「自我境界の薄さ」という特徴も、解離という現象として理解できることですし、それ以外にも柴山雅俊氏が挙げておられる「離人症」「体外離脱体験」「表象幻視」「気配過敏症状」などは、現在の解離性障害の人にもしばしば見られる現象です。さらにまた多くの賢治の作品に記されている「幻聴」も、解離性幻聴としてよく理解できることを、「青森挽歌」を題材として見てみました。

それでは、賢治は「解離性障害」という精神の病気に罹患していたのかというと、そういうわけではありません。前述したように、解離という現象には、精神内部に「区画化」を伴うものと、「区画化」を伴わず「意識変容」と呼ばれるものと、大きく分けて二種類があり、前者は病的な状態において認められるのですが、後者は健常者にもしばしば出現するのです。前者は「病的解離」、後者は「正常解離」と呼ばれることもあります。

たとえば、意識変容の一種である「トランス状態」や「憑依状態」は、古今東西において宗教と密接に関連しており、そのような状態は宗教的に意味のある体験と見なされることはあっても、医学的治療の対象となることはまずありません。

賢治の作品等に記載されている解離現象も、いずれも種々の「意識変容」の体験であり、「正常解離」として健常者にもよく起こるものです。賢治の作品や伝記的事項を見るかぎり、それ以外に明らかに病的な所見は認められず、結局これらの体験は、あくまで健常人に出現した解離現象だったと言えます。

ただ、この種の体験は一般人にも認められるとは言え、本日も賢治の多数の作品から引用したように、彼がこれほど目まぐるしい体験を日常的にしばしばしていたとなると、やはりこれは稀有なことと言えます。

医学的に正常範囲の解離現象であっても、それを頻繁に体験しやすい人から、ほとんど体験しない人に至るまで、かなり広い個人差があることが、わかっています。そして、解離現象を体験しやすい人のことを、「解離傾性が高い」と言います。

この用語を使えば、「賢治は解離傾性が人並み外れて高い人だったのではないか」ということが推測されるわけですが、次にはこれについて考えてみたいと思います。

現在ならば、解離傾性の高さを測定するための心理テストなども開発されているのですが、今となっては賢治にそういうテストを受けてもらうこともできません。

しかしここで、賢治をめぐるある一つのエピソードが、この問題に対して興味深い示唆を与えてくれています。

(2) 「静座法」と催眠現象

賢治は、盛岡中学の生徒だった16歳の時に、寄宿舎の近くで「霊磁療法院」なるものを開いている佐々木電眼という人に「静座法」を習うという体験をしています。この時、電眼氏の指導のもとに「静座」を行うと、「四十分にて全身の筋肉の自動的活動を来し…」という状態になったという旨を、父親に手紙で報告をしています。

さらに賢治は、この「静座法」あるいは佐々木電眼という先生によほど心酔したのか、次の休みには電眼氏をわざわざ盛岡から花巻の自宅に連れてきて、父親と妹にも静座法を受けさせます。すると、「トシは見る間に催眠状態になったが、父親はいつまで経っても平気で笑っていた」ということです(宮沢清六『兄のトランク』)。

さて、名前からしても何とも怪しげな電眼氏ですが、彼が賢治に指導した「静座法」とは、いったいどんなものだったのでしょうか。

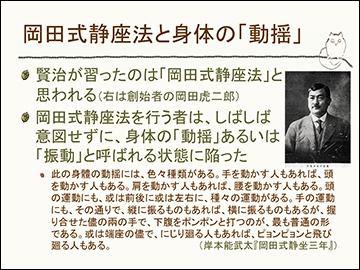

いろいろと当時の資料を調べてみると、賢治が行った「静座法」とは、1904年(明治37年)に岡田虎二郎という人が創始した、「岡田式静座法」だったと思われます。

そのように推測される理由の一つは、この岡田式静座法は、全盛期には会員2万人を擁し、東京の百数十ヵ所で「静座会」が開かれるほどに隆盛を極めていたということにあります。

さらにもう一つ、より興味深い特徴として、この岡田式静座法を行っている人は、座っているうちにしばしば「勝手に身体が動く」という状態に至ったと記されているからです。これは、賢治が記している「四十分にて全身の筋肉の自動的活動を来し…」という状態に相当すると思われるのです。

この現象について、当時の岡田式静座法の解説書である『岡田式静坐三年』(岸本能武太)という本には、次のように書かれています。

此の身體の動揺には、色々種類がある。手を動かす人もあれば、頭を動かす人もある。肩を動かす人もあれば、腰を動かす人もある。頭の運動にも、或は前後に或は左右に、種々の運動がある。手の運動にも、その通りで、縦に振るものもあれば、横に振るものもあるが、握り合せた儘の兩の手で、下腹をポンポンと打つのが、最も普通の形である。或は端座の儘で、にじり廻る人もあれば、ピョンピョンと飛び廻る人もある。懸け聲を懸けて叫ぶ人もあれば、又妙な聲を出して唸る人もある。其れも三十分なり一時間の間、同じ運動を反復する人もあれば、運動を種々様々に變更する人もある。忽ち静かに、忽ち騒がしく、いまは石地蔵の如く、次には夜叉の如く、千態萬状の動揺を演ずるは、是れ實に静坐會の實況である。

岸本氏はこのような「静座会」の様子について、「多くの人々が頭を振つたり手を動かしたり、色々様々に身體を動揺して居るのを見ると、如何にも狐つきの寄り合ひの如く、氣違ひの集會の如く思はれる」とも述べていて、これはさぞかし壮観だったろうと思われます。

これらの「動揺」現象について、岸本氏は『岡田式静坐法の新研究』という本の中で、「自分が意志の力で、勝手に身體を動揺させるのではなく、意志に關係なくして、身體が自然に振動する」こと、また「岡田式に於ける身體の動揺は無意志ではあるが、無意識では無い」ということを記しています。

このような特徴を持った現象が、医学的にどう解釈されるかと言いますと、これは自己催眠現象の一種である「部分自動症」という状態の一種だったのだろうと推測されます。他に「部分自動症」の例としては、ペンを持ったら自分の意志と関係なく勝手に文字を書いてしまうという「自動筆記」という現象(宗教的な文脈では「お筆先」「神がかり」とも呼ばれる)や、昔子供たちの間で流行った「コックリさん」という遊びも、これに相当します。

ということで、賢治が静座中に呈した「四十分にて全身の筋肉の自動的活動を来し…」という状態は、このような自己催眠現象だったと推測されるのですが、これは他の人が静座を行った場合の反応と比べると、どうだったのでしょうか。

荒井倉三郎という医学士が1917年(大正6年)に著わした『實験 岡田式静坐法』という本には、「親しく岡田氏の指導を受けて、熱心に静坐を行つて居る人々の中にも、身體動揺の現象は、二三日にして起つた人もあれば、既に三年餘も熱心に行つて居ても些しも起らない人もある」ということが記されています。すなわち、「身体動揺」が早く起こる人の例として、「二三日」という期間が挙げられているわけです。

となると、賢治が静座の指導を受けた初日に、「四十分にて全身の筋肉の自動的活動を来し…」という状態になったというのは、一般的に言って相当早い部類に属するのではないかと、思われます。

すなわち、この「静座法」のエピソードから、「賢治は催眠感受性がかなり高い人だった」ということが推測されるわけです。

(3) 解離傾性の高さとその表れ

一方、これまでの様々な実験によって、「催眠感受性と解離傾性は強い相関がある」ということがわかっています。つまり、催眠術にかかりやすい人というのは、解離現象も起こしやすいというわけです。

これを前節の推定と併せると、賢治は、解離傾性もかなり高かっただろうということが、間接的に導かれます。

となると、これは先ほどまで賢治の作品や人となりを見ながら考えてきたことと、一つにつながったわけです。

彼に特有の表現を生んだ「自我境界」の薄さや、「離人症」「体外離脱体験」「表象幻視」「気配過敏症状」「幻聴」などの所見は、医学的に言えば、彼が「解離現象を起こしやすい人だった」ということから来ていのだと、理解することができるのです。

このことを足場にさらに連想を広げてみると、賢治は何かに感動すると目の前にいる人のことも忘れて「ホッホー!」などと叫んで走り出すということがしばしばあったということですが、こういう風に何かに心を奪われると他のことが眼中になくなり「心ここにあらず」という状態になることを、心理学的には「没入absorption」と言います。解離傾性の高い人は、この「没入」状態になりやすい傾向もあることがわかっています。

また、自然に自分の中でどんどん空想を膨らませていて、気がつくとお話の世界に浸りきっている、というような状態になりやすい人のことを、「空想傾性fantasy pronenessが高い」と表現しますが、解離傾性はこの空想傾性の高さとも、相関していると言われています。賢治の作品世界の、あのファンタジーの豊かさを思うと、これも彼が生来の特性として、持っていた傾向だったのでしょう。

「解離の起こしやすさ」という特徴は、賢治の人となりとして伝えられている他の様々な特徴とも、関連している可能性があるのです。

5.統合し制御する精神と解離し浸透する精神

以上、宮沢賢治という人の心性の特徴について、精神医学的な視点も交えつつ、いろいろ考えてみました。

賢治が、時に自己と世界が渾然と一体化するような恍惚を体験したり、また別の時には自己が消滅するような感覚を持ったり、また幻聴や幻視をはじめ様々な特異体験をしたり、ふと何かに没入してしまったり、ファンタジーの広大な翼を持つ人であったりしたということは、「解離」という人間の心性の一つの傾向が、様々な方向性において表れたものとして、理解することができるのではないかと思います。

あと最後に、このように賢治において典型的に示されているような「解離」という人間の心性が、現代社会の中ではどのような意味合いを持っているのかということについて、考えておきます。

「解離傾性の高さ」と関連した上記のような特徴は、周囲に対する感受性の強さや、環境から容易に感化されそれと一体化する傾向と、関連しています。

これはこれで、感性が豊かな、ある種の「人間らしい」傾向ではあります。しかし一方で、もしも人がとにかく能動的であろうとして、そのために「自己」というものを一貫して変わらず保ち、自己に合わせて環境を操作しようとするならば、この種の傾向は、その目ざす方向性とは、反対を指向するものです。

話の冒頭で、「人間という生き物は、世界の中に様々な垣根や境目を作りながら生きている」ということを申し上げましたが、個人や組織を守り、周囲の影響に流されずに何かを達成するという目的のためには、自らのアイデンティティを保つべき「境界線」を、しっかりと維持している必要があります。そして有能な個人や組織たるものとしては、環境からの入力情報を可能な限り集めて処理し、その状況における最適解を求め、その結果をやはり統制のとれた手段で出力することが、すべからく求められます。

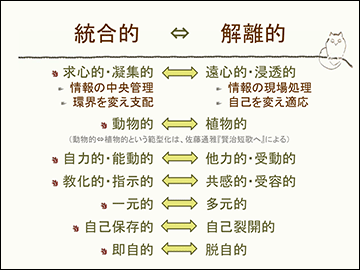

ここで、このようなタイプの適応戦略のことを、「統合し制御する精神」と呼ぶことにしてみましょう。

19世紀から20世紀にかけて人間は、科学技術という統合的アプローチを用いて、自らを取り巻く環境を制御することに邁進し、輝かしい成果を収めました。日本では、明治維新以来「富国強兵」というスローガンのもとに国の力は集中され、第二次大戦後は「高度経済成長」がその目標に取って代わりました。

このような精神が支配的である状況下では、「臨機応変」であるよりも、一貫して「ブレない」ことが評価され、自由奔放に行動するよりも、秩序だった動きの方が善しとされます。

一方で、たとえば先の大震災の直後のような状況では、物や情報を流通させるための既存のラインは切断されてしまいますから、組織的あるいは統合的な活動は、麻痺してしまいます。各避難所に個別に送られてきた物資を、公平性の確保のためにいったん中央に集めてから再配分するなどというやり方は愚の骨頂ですし、何をするにも一々中央の指示などを待っていては埒が開きません。中央が事態を制御するのではなく、全ての末端において、個々に柔軟に臨機応変に、対処していくしかありません。

ここでは、統合されているよりもバラバラである方が効率的であり、物や情報は中心部へではなく周縁部へと向かって行くことが求められます。

このようなタイプの適応戦略のことを、「解離し浸透する精神」と呼ぶことにしましょう。

「統合し制御する精神」と、「解離し浸透する精神」。

相当わかりにくい呼び方で恐縮ですが、その趣旨は、一般に人間の精神活動の方向性として、このように互いに反対を指す二つのベクトルがあるのではないか、ということです。

この二方向の精神は、どちらが正しいとかどちらが優れているとかいうものではありません。人間やその組織が動いている時、これらは互いに補い合って、「車の両輪」のように機能しているとも言えるでしょう。

ただこれら二つは、相補的な関係にあるとしても、ある時代や状況においては、一方どちらかが優勢になるということはありえます。先に述べたように、「富国強兵」とか「高度経済成長」というような局面では、「統合し制御する」という指向性が重視されただろうと思います。

一方、大災害後のような非常時には、「解離し浸透する精神」の方が価値を持つのではないかということを述べました。そう言えば、あの大震災の後に、全国的に宮沢賢治の作品や生き方が注目を集めるという現象がありましたが、これは単に賢治が東北の出身だったからというだけではなく、何か彼の人となりが、震災後の人々の共感を集めるところがあったからではないでしょうか。

震災によって、私たちが平常時に依拠している考えや行動の基準が崩れたかに見えた時、人々は無意識のうちに、今回お話ししたような賢治独特の心性に、何か貴重な示唆を感じとったのではないでしょうか。

下の(図28)には、「統合し制御する」という方向性と、「解離し浸透する」という方向性の、それぞれに関連すると思われる属性を、思いつくままに挙げてみました。

左側に並んでいるのは、概ね平常時における人間の生産的・建設的な活動に関係しているような属性です。左側のように、確固とした目的を持ち、周囲に流されず継続的に力を蓄え、その力によって周囲の環界をコントロールし変えていく人は、たいていの社会において評価されるでしょう。

しかしこれとは逆に、自分が「世界に対して」何かを「成す」よりも、「世界からの」豊かな恵みを「享受する」ことを喜び、環界を変えるより自らが変わることを尊び、己を開いて全ての存在を平等に受け容れる、という生き方もありえます。それは、物質的な「モノ」を生み出すわけではないかもしれませんが、これはこれでまた、目には見えない価値に満たされた「生」だと思います。

そして、そのような方向性を代表する先達が、私にとっては賢治なのです。

宮沢賢治という人は、生活の実用的な側面においては、あまり何かをきちんと達成したわけではありませんでした。長男として質屋の家業を継ぐよう親から求められながら、自分には才能がないと言って逃げてしまい、学校の教師も4年で辞職、百姓として働きながら農民との文化共同体を作ろうとした企画も、2年で頓挫しました。石灰肥料の技師兼セールスマンという最後の仕事も、数ヶ月しか続きませんでした。

人並み外れた知性に恵まれながらも、それを何か一つの目標に集中するということはせず、「ブレない生き方かどうか」で評価するならば、落第点を付けざるをえないような人生でした。

けれども私たちは、宮沢賢治という人は、そのような尺度で測れる存在ではないということを、知っています。彼が生きた方向性は、当時や現代の社会における支配的な価値観とは、対極的とも言えるものでした。

そのために彼は社会において様々な苦難に直面したわけですが、逆に社会の方が困難にぶつかっている局面においては、賢治が残した足跡や作品は、私たちに深い示唆を与えてくれるのではないでしょうか。宮沢賢治という人は、科学を学び、それを生かして世の中を変えようと模索した人でもありましたが、その人間性の奥底には、そのような近現代の価値観とは対極的な、別の重要な方向性を胚胎していたのだということを、私はあらためて強く感じています。

賢治のそのような側面について、言葉で適確に表現するのはなかなか難しく、今日のお話でも、まだ十分に言語化はできていません。残念ながら今のところ、力が及ばないようです。

本当にわかりにくい話になってしまいましたが、長時間のご清聴を、ありがとうございました。

コメント