この9月に比叡山延暦寺で行われた賢治忌法要が行われた後、記念講演としてお話をさせていただいた内容を、ここに掲載しておきます。この話は、8月に東京の宮沢賢治研究会で発表させていただいたものと、概ね同じです。

ちょっと長いので、今回はその前半部です。

※

0.はじめに

今日は宮沢賢治さんの命日ですが、賢治さんゆかりの比叡山延暦寺において、この貴重な機会にお話をする機会を与えていただき、大変光栄に存じます。

私は、普段は精神科の医者をしておりまして、全然宮沢賢治と関係ないことを仕事にしています。ただ、賢治の作品が子供の頃からとても好きでしたので、昔から彼の作品をあれこれ読んだり、また賢治ゆかりの地を訪ね歩いたりしていました。

これらの趣味的な活動は、仕事とは関係なくやっていたのですが、一方で賢治という人について、彼は普段どんなことを考えていたんだろう、どういう思いでこの作品を書いたんだろう、とかいろいろ考えていくうちに、どうしても自然に精神科医という立場、職業的な視点からも考えてしまうところがありました。今日は、そういう中から出てきたお話をさせていただこうと思います。

宮沢賢治という人は、一方では本当に努力の人、刻苦勉励の人だったと思います。亡くなる2-3日前にも、農家の人が肥料について相談に来た時に、すでに重篤な病状であったにもかかわらず、また家族が止めたにもかかわらず、長時間その人の相談に乗って、それが死期を早めてしまったのではないか、という話もあります。そういう風に、自分の命さえ省みずに「人の役に立とう」という仕事をした人ですね。とことん自分の力を振りしぼって、多方面の活動に邁進しました。

しかしその一方で宮沢賢治という人は、ありきたりの言葉ですが、まさに「天才的な感性」を持った人でもありました。どうしてこんな風な言葉が書けるんだろう、どうしてこんな角度から世界を見ることができるんだろうとか、不思議なところが一杯あります。今まで他の人が全く使わなかったような言葉で世界を描写しつつ、またそれが「言われてみれば確かにそうだなあ」という感じの表現でもあって、このあたりになると単なる「努力の人」という範疇を超えて、まあ本当に常人離れした感性としか言いようがない部分が、どうしてもあるように思います。

賢治ももちろん、私たちと同じように悩み、苦しみつつ生きた人ですが、このように他の人とちょっと違う形で世界が見えたり、物事を感じたりしていた部分もあるのではないか。いろいろな作品を読んでいると、私としてはどうしてもそういう感じがするのです。

そういう部分について、今日は少し精神科医としての立場もまじえて、考えてみたいと思います。

1. 震災の夜に思ったこと

(1) 「世界ぜんたい幸福にならないうちは…」の本当の意味

あの震災の夜のことから、話を始めさせていただきます。

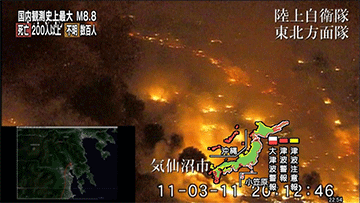

皆さんもいろんなところで3年半前の震災を体験されたと思いますが、私は京都におりました。このスライド(図1)は、震災の夜にNHKテレビで放送されていた映像です。

(図1)

3月11日の20時12分と書いてありますね。自衛隊のヘリコプターから、気仙沼市のあたりを撮影したもので、気仙沼市一帯が、このように津波に襲われ火事が起こって、炎に包まれています。私は震災の夜に、この映像を、まさに茫然として見ていました。

「いったい何でこんなことが起こるんだろう」という以外に何の言葉も出ず、途方もない衝撃を受けていました。そして、いろんな思いが心の中で渦巻きました。

一つは、これだけのことが東北地方で起こっているのに、今、自分は安全な場所でテレビを見ている。自分はここでこんな風に傍観していていいんだろうか、という気持ちにとらわれました。今まさに、たくさんの人が、これだけ大変な目に遭っているのに、自分だけがぬくぬくと暖かい部屋にいて許されるんだろうかなど、何か自分が被災者の人々に対して限りなく申しわけないような、一種の「罪悪感」が湧きました。

それからもう一つは、自分に何かできることがあれば現地に行きたい、でも行くこともできない、今行っても大した役に立つこともできないという、自分に対する空しさを感じました。これだけのことが起こっているのに、自分には何もできないという、底知れない「無力感」です。

こういう気持ちに渦のようにとらわれながら、私は茫然とテレビを見ていたのですが、この時ふと私の心には、宮沢賢治の「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉が、浮かびました。これは賢治の「農民芸術概論綱要」という草稿の中にある言葉なんですが、なぜかこれが浮かぶとともに、私はこの言葉の本当の意味が、この時初めてわかったような気がしました。

この言葉は、宮沢賢治が書き遺したものの中でも有名なもので、いろんなところでしばしば引用されます。これはとても賢治らしく、美しく崇高な言葉ですが、ただそれまで私にとっては、あまりにも自己犠牲的に思えて、ちょっと「しんどい」感じもしていました。

この言葉は、「全体が幸せにならないうちは、自分個人が幸せになってはいけない、自分はならないんだ」と言っているように聞こえますし、あるいは「個の幸福」よりも「全体の幸福」が優先すると解釈すれば、「全体主義」を思わせるところもあります。ですから以前の私にとっては、これはとても立派ではあるけれども、一方で息苦しくも感じたのです。もしもこれを皆でスローガンのように奉じるとしたら、かなり抵抗感もありました。

それが、たまたまこの震災の夜にテレビを見ている時に、この言葉の本当の実感というか、今までは分かっていなかったその意味が、ありありと自分に立ちのぼってくるように感じたのです。

私のその時の感覚を言葉にすると、「この全ての被災地の、全ての被災者にに安寧が訪れないかぎりは、私自身の安寧もあり得ない」、というような感じでした。今思えば何とも力み返ったような考えですが、実際この晩には、そんな感じがしていたのです。そしてこれが、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という賢治の言葉への連想に、つながりました。

そこではたと気づいたのは、宮沢賢治という人は、まさに今の自分のような気持ちを終生にわたって抱えつつ、生きた人だったのではないかということでした。つまり、私のような凡人は、大震災の夜という非常事態に置かれて、そこで初めて普段と違う感覚で、自分と世界との間のこのような特別な関係を感じとり、それはまた時間とともに薄れていってしまうのですが、実は賢治という人は、普段からいつもずっとこういう感覚で、生き続けていたのではないでしょうか。

そう考えれば、宮沢賢治の「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉の意味するところが、私のような者にも具体的に実感できると思いました。

(2) 震災によって現出した「一体性」

ではなぜ私は、ほかならぬ震災の夜に、こういう「宮沢賢治的」な仕方で、この「自分と世界との特別な関係」を、感じとることができたのでしょうか。

私の考えるところでは、この賢治的な感覚が私に現れた原因は、震災や津波という莫大な自然の力が、人間が普段この世界に張りめぐらしている「境界線」というものを、一気に取り払ってしまったからだと思います。

人間という生き物は、この世界の中に様々な垣根を、あるいは境目を作って生活しています。例えば、野原の中では雨も風もあり、寒かったり暑かったりしますから、人は「家」というものを建てて、屋根や床や壁で外界との間に境界を作り、自分たちが暮らしやすい環境を作って生活をします。しかし今回の震災では、そういう家々が地震で崩れ、津波で流されてしまったために、人は境界のない大自然の中に、いったん裸で投げ出されてしまいました。

また人間は、海辺や川岸には、海や川の水を防ぐための「堤防」を築いて、人間の生活空間を守ってきました。しかし、これも津波によって押し流されてしまい、海と陸との境界が消滅してしまいました。

さらに原子炉の圧力容器や格納容器というのは、生物にとって有害な放射能が周囲に漏れ出さないように本来は作られているものですが、これも震災と津波によって破壊され、原子炉の内部と外部の境界が一部で失われたために、今も続く深刻で悲惨な事態が起こりました。

以上は、物理的な境界線に起こった出来事です。しかし問題は、物理的なものだけにとどまりません。

震災や津波から避難してきた人々は、かなりの期間にわたって体育館などに設けられた「避難所」で生活することを余儀なくされました。そこでは、普通の住宅にあるようなプライバシーは保てず、全ての人々が分け隔てなく一体となって生活するしかありません。ここでも、普段の社会生活にある「境目」が、消滅したのです。

また私が、被災地から遠く離れた場所で、見知らぬ人々に対して、「被災した全ての人々に安寧が訪れないかぎり、私自身の安寧もあり得ない」というようなことを思ったりしたのも、普段は物理的な距離や縁の薄さに隔てられている東北地方との間の「境界線」が、いったん心理的には消滅してしまったことによるのでしょう。

震災と津波が、人間が普段設けている様々な「境界線」を一時的に消滅させてしまったというのは、こういうことです。

人間が、物理的に自分の生活空間を守るためだけでなく、「プライバシー」という形で自分と他人の領域を分けて暮らしたり、ある程度までは「他人のことは他人のこと」として気にしないようにして生活しているのは、各々の心の安定のためでもあります。「この世の全ての人のことを、我がことのように考えましょう」というのは、建前としてはその通りですが、あまり他人の心配ばかりしていたのでは自分の身が持たないので、普段はみんな自分と他人との間には、一定の線を引いて暮らしています。

そのような境界線が、震災によって一時的に失われると、人々は非日常的な「一体性」を獲得します。被災地から離れた場所でも、普段は仕事に追われている人が休みをとって被災地にボランティアに行ったり、これまで寄付などしたことない人が義援金を寄せたり、そのような姿が、全国のあちこちで見られました。普段から、事件や事故で人が亡くなったというニュースは数限りなく報道されていても、大震災はそれらとは違い、多くの日本人にとって「他人事」ではなかったのです。「これは皆で何とかしなければならない」という思いが、少なくともある時期までは、日本全体で共有されていたと思います。

そして、私が先に「賢治的な感覚」と呼んだものの正体が、まさにこれなのだと思います。この感覚の中では、世界は様々な境界によって区切られてはいません。「個を超えた、世界との一体感」があります。

一般人が、震災のような特別な非日常的状況において獲得するこの感性を、宮沢賢治という人は、いったい何の因果か、いつも常に身にまとい続けていたのではないかと、私は思うのです。その感覚のやむにやまれぬ表現が、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉だったのでしょうし、賢治の他の作品を見ても、彼が常々こういう風に感じていたということが、いろいろな形で表れています。

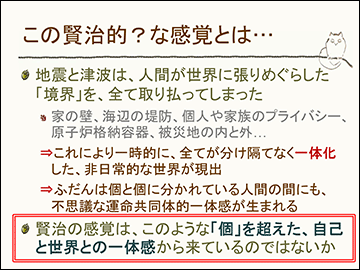

(図2)

(3) 賢治作品に見る「個を超えた一体性」

先に引用した「農民芸術概論綱領」の中には、「新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある」という言葉もあります。人間やいろいろな生き物が、別個にばらばらに存在しているのではなくて、一つの生き物になっていくということで、これも「個を超えた一体性」を表していると思います。

あるいは、「小岩井農場」という詩は、賢治が広大な小岩井農場を訪ねて歩いている時の心象を描写したものですが、その中に、「ちいさな自分を劃ることのできない/この不可思議な大きな心象宙宇のなかで・・・」という一節があります。この宇宙全体に比べて、自分なんて小さなものですが、その宇宙における「自分」という存在は、他からそれだけを区切って取り出せるものではない、と言うのです。この小さな自分は、たとえちっぽけでも孤立しているわけではなくて、実は大宇宙と一体であるということが、「小岩井農場」のこの箇所で描かれていると思います。

そして私が考えるには、これが大事なところなのですが、賢治にとってはこのような言葉で描かれている事態は、詩的修辞や想像力の産物ではなくて、本当に自分の実体験として、理屈抜きに感じていたことなのだと思うのです。

賢治は自分の作品のことを「詩」と呼ばれるのを好まず、自ら「心象スケッチ」と呼んで、「ありのままをその通りに書いた」ということをあちこちで述べていますが、上のような感覚こそが、賢治にとって「ありのまま」だったのだと思います。

結局、冒頭でご紹介した、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉の趣旨は、「個人の幸福よりも全体の幸福が先にあるべきだ」とか、「全体の幸福が実現されるまで個人は幸福になるべきではない」というような「べき論=当為」ではなくて、賢治にとってはまさに「あり得ない」という、不可避の「事実」だったのだと思います。「そうあるべき」とか「理想論」とか「信念」として言っているのではなくて、「望むと望まざるとにかかわらず、世界とはこのようなものだ」という、彼にとっての事実をありのままに述べたにすぎないと思うのです。

喩えて言えば、人間の体というのは文字通り「一体」ですから、体全体は病気なのに、その中の一本の指だけが幸福であるということはあり得ません。体が全体として健康で平穏であって、初めて一本の指も、安寧でいられます。これと同じ意味で世界は一体のものであるというのが、賢治の基本的な認識だったのだと思います。

先ほどの賢治忌法要において、延暦寺の横山照泰師の法話をお聞きしましたが、その際に「自他不二」という言葉をお教えいただきました。その意味は、「自己と他者は二つではない、一つである」ということでしたが、これはまさに今ここで申し上げているように、「自己と他者は別個にではなく、一体となって存在している」という宮沢賢治の感覚を、図らずも表現してくれている言葉だと思います。

2.賢治の心性と作品の特異さ

(1) 自己と世界の一体感の由来=自我境界の薄さ

ということで、宮沢賢治には独特の「自己と世界の一体感」があったのだろうということを申し上げましたが、ではこの「一体感」というのは、いったいどういう性質のものなのでしょうか。私自身、精神科の医師という立場からも、これは関心を引かれる問題でした。

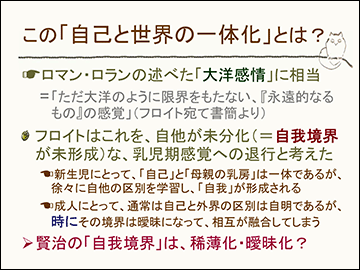

この「自己と世界の一体化」とは、自分と他者との間の境目が薄らぎ、自分と他者、あるいは自分と世界とが、一体となり融合しているということですが、これと同じ感覚のことを、ロマン・ロランというフランスの文学者は、「大洋感情」という言葉で呼びました。

ロマン・ロランは、「宗教の本質は何か」という問題について、精神分析学の創始者であるフロイトとの間で書簡を交わして議論をしたことがあるのですが、これはその往復書簡の中に出てくる言葉です。

ロランよれば「大洋感情」とは、広い海のように「限界がない感覚」だということです。たとえば、自分が海に浮かんでいて、自分と海との間の境目がいつしか溶けてしまい、どこまでが自分でどこからが海という区別もなくなり、自分が広大な海そのもの(あるいは世界全体)に一体化している感覚、と言ってもよいでしょう。ロランはまたこれを、「永遠なるものの感覚」とも表現し、これが全ての宗教の根源にあると考えました。

これに対してフロイトは、より即物的な自然科学的な立場からこの「大洋感情」を分析し、この感覚は、乳幼児期のまだ自他が未分化な段階への「退行」であると考えました。

これについてちょっとご説明すると、生まれたばかりの赤ん坊というのは、「自分」と「他人」とを区別する認識を、まだ持っていないのです。まだ目の見えない赤ちゃんは、お腹が空いたら泣いて、すると口のあたりにおっぱいが現れるので、それを口に含んで吸ったら満たされる、ということを日々繰り返していますが、ここに現れるおっぱいというのは母親のもので「自分の一部ではない」とか、この口や自分の泣き声は「自分のものだ」とか、そういう区別はまだできないのです。そのうちに、一般に生後6ヵ月くらいになると、自分が自由に動かせる手足は「自分の一部だ」という感覚を持つようになり、一方で自分の自由にならないおっぱいや、その他のいろいろな外的存在は「自分ではない」ものだと認識するようになります。「自他の区別」ができるようになるのです。

精神分析学の言葉ではこのことを、自己と他者との間に「自我境界」が形成されていく、と言います。文字通り、自分とそれ以外の存在との間に存在する見えない「境界」のことです。赤ん坊は、成長とともに徐々に「自我境界」を獲得していき、間もなく自分と他人の区別を間違えるなどということはなくなります。

しかし一方で、大人になってからも時に幼少期の感覚が甦って、まるでその頃の段階に戻ったかのように感じたり振る舞ったりすることがあり、これを「退行」と言います。フロイトは、「大洋感情」を体験している大人は、まだ「自我境界」が形成されず自他が未分化だった乳幼児期へと一時的に「退行」して、自分と自分以外の存在が区別されず一体となっていた、太古の感覚を体験しているのだと考えました。

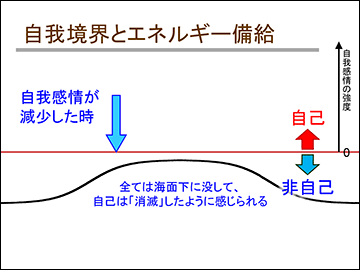

(図3)

大人においても「自我境界」が曖昧になってしまうような例として、フロイト自身が挙げているのは、恋人同士のような特別に親密な関係です。もちろん恋人のそれぞれも、各自が別の人格であるという自覚はありますから、自我境界が完全に消滅しているわけではありませんが、相手の喜びを自分の喜びと感じ、自分と相手の思いを重ね合わせようとするうちに、どこまでが自分でどこからが相手なのか、自他が渾然一体となる感覚が生まれるのです。ここでは、自我境界が薄くなってしまっています。

母親と赤ん坊という関係においても、同じようにお互いがお互いの一部であるかのように感じつつ、生きている面があります。これは、子供が小さな赤ん坊である間は正常なことですが、子供が成長してからもこのような関係が続いてしまうと、その自立を阻害することもあります。

また、大型のトラックなどを運転している時に、人間は気持ちが大きくなるということが言われます。この場合は、運転者の「自我」が自動車の大きさまで拡大しているということなのかもしれませんね。

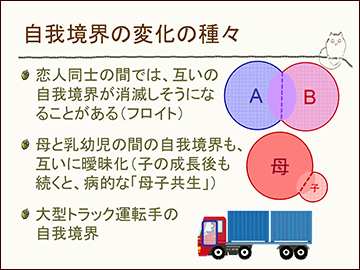

(図4)

ということで、自己と世界とが一体化しやすかった宮沢賢治という人は、この言葉を用いて表現すれば、「自我境界が薄い人」という風に言うことができます。

(2) 自己の拡大・消滅

さて、宮沢賢治という人が、普通の人よりも自我境界が薄かったとして、ではそれは彼の世界観に対して、どんな影響をもたらしたのでしょうか。

「自我境界」というのは、「自己」とその外界との間を隔てている境界面というわけですから、それが「薄い」ということは、「自己と外界との区別が薄い」、ということになります。

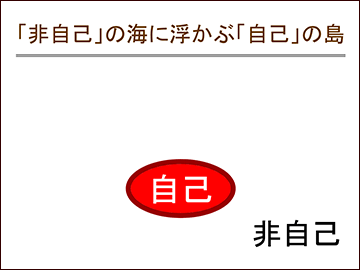

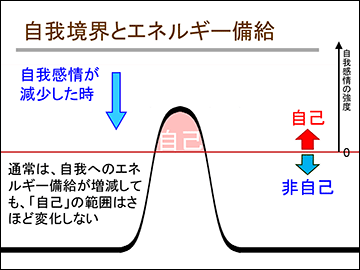

(図5)

上のスライドのように表せば、「自己」というのは、この世界に浮かぶ一つの「島」のような存在です。周りを取り囲んでいるのは、自分ではない存在=「非自己」ですから、「自己」というのは、「非自己」という海に浮かんでいる島のようなものだとも言えます。

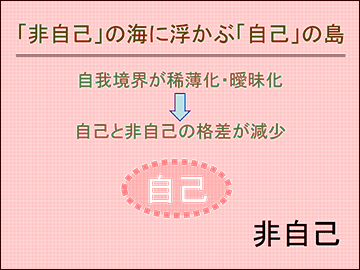

上の(図5)では、「自己」と「非自己」との間には実線の境界線があり、両者は赤色と白色ではっきりと区別されています。これに対して下の(図6)では、自己を囲む線が点線になって「稀薄化」しており、その色としても、「自己」と「非自己」との差は、薄くなっています。

(図6)

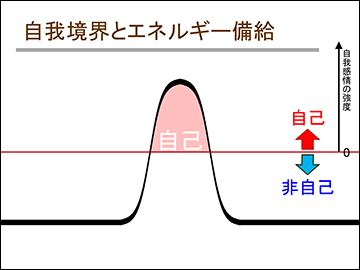

次に、この「島」のように「非自己」の海に浮かぶ「自己」を垂直面で切ったと想定して、その断面図を考えてみます。

下の(図7)が、その断面図です。

(図7)

これは一種のグラフのようなものと思っていただいたらよいのですが、横軸は、この「世界」の空間的広がりを表しています。縦軸は、右端に小さく書いてあるように、「自我感情の強度」というものを表しています。この「自我感情」という言葉について、少しご説明をしておきます。

「自我感情」とは、「自我エネルギー」と呼ばれることもありますが、これもフロイトの言葉で、個人が、自分の「自我」に対して供給しているエネルギーのことです。

と言っても何のことかわかりにくいと思いますが、人間は誰しも自分自身のことを「自分という存在」として自覚し、守り、支え、動かしています。そして、その活動を支えている動力として、何らかの「心的なエネルギー」が働いていると想定してみることができるでしょう。

もちろん、これは外部から物理的に測定できるようなエネルギーではなくて、一種の比喩的な想定ですが、たとえば「自尊心」というのは、そのエネルギーのわかりやすい表現の一つです。自尊心を感じている時、人は自分で自分に対して、ある種のエネルギーを供給しているのです。このように明白な形だけではなくて、基本的には自分という存在が、この机や椅子や外界とは異なって、自分にとって唯一無二の「自己」として浮き出して感じられるのは、自分という存在に対して特別なエネルギーが供給され、自己としての特性を帯びているからなのです。

一般に人間の活発さというものが、気分や体調によって高くなったり低くなったりするのと同じく、自我感情も、時により増大したり減少したりします。自我感情が高揚した時には、自分に力がみなぎり、自信にあふれて何でもできそうに感じたりもしますが、逆に自我感情が低下した時には、自分が取るに足りないちっぽけな存在に思えたりします。

石川啄木の短歌に、「友がみなわれよりえらく見ゆる日よ/花を買い来て/妻としたしむ」というものがありますが、これなどは「自我感情の低下」の様子を表現している好例だと思います。もっともこの時の啄木は、妻だけは自分を支えてくれるだろうと思える程度には、まだしも自我感情が保たれていいたことが救いだったわけで、かりにそれがもっと低下しておれば、「妻からも軽蔑される」と感じたかもしれません。

同じ頃の啄木には、「おほどかの心来れり/あるくにも/腹に力のたまるがごとし」とか、「腕拱みて/このごろ思ふ/大いなる敵目の前に躍り出でよと」という短歌もありますが、こちらの方はかなり自我感情が高揚した時のものでしょう。

このような「自我感情」というものをグラフにしてみると、(図7)のように、この世界の中で「自己」が存在している箇所では、「これは私である」という自我感情がぐっと高まり、自己から離れると、すぐに低下する、という形になります。

スライドの中央あたりの赤い水平線を境に、上が「自己」、下が「非自己」と書いてありますが、これが「島」にとっての「海面」のレベルを表しています。海面上に出ている部分が、その十分に強い自我感情によって「自己」と感じられる場所であり、水面下に没しているのは「非自己」です。

そしてこれは全体として、非常に急峻な岩礁が、海面上に突き出ているような断面図になっています。この急峻さは、「自己」と「非自己」の間には自我感情の大きな落差が存在しているという一般的な事実に対応しているもので、言い換えればこれは、「自我境界が明確である」ということを意味しています。これが、自我境界の明確な、一般成人の「自己」の存在様式です。

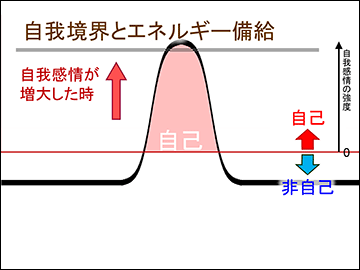

さて、このような「自己」において、「自我感情」が高まるとどのようなことが起こるでしょうか。それを表してみたのが、下の(図8)です。

(図8)

ここでは「島」が全体として地殻上昇して、より高く海面上に突き出ています。自己の内では高揚感や能力感がかなり高まっているわけですが、(図5-6)のようにこの「島」を上から眺めると、それが海面において占める面積は、さほど大きく変わってはいません。この図では、岩礁の根元の方が太くなっているために、少しだけ面積は大きくなっていますが、それでも高さの変化に比べたら微々たるものです。

次に、逆に「自我感情」が低下した場合の様子が、次の(図9)です。

(図9)

「島」は、下の方に沈下して、その高さはかなり減少しています。少し波が高くなると、島の中心部にもしぶきがかかりそうです。

しかし、この場合も「島」の面積は、さほど変わってはいません。上の場合と逆に、少しだけ小さくなってはいるでしょうが、それでも高さの変化に比べると、さほど大きな違いではありません。

すなわち、「自我境界」が明確である場合には、「自我感情」が変化しても、「自己」の範囲や大きさは、さほど変化しないのです。これはまあ当然のことで、一般の大人は、心的なエネルギーが増大したり減少したりしたからと言って、自分そのものが大きくなったり小さくなったりしたように感じるわけではありません。

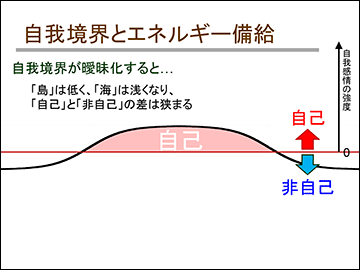

一方これに対して、「自我境界」が稀薄化し、曖昧になっている場合を図にしたのが、下の(図10)です。

(図10)

先ほどと何が変わっているのかと言うと、「島」は低く、「海」は浅くなり、その高低差によって表していた「自己」と「非自己」の落差が、狭まっているわけです。

このように形が変化しただけでも、「島」は波のしぶきをかぶりやすくなっているわけで、これは「自己」の中心部までもが、周囲の環境の影響を、より受けやすくなっていることを表しています。しかし、この種の「自己」の特徴がより顕著に表れるのは、自我感情が変化した時のことです。

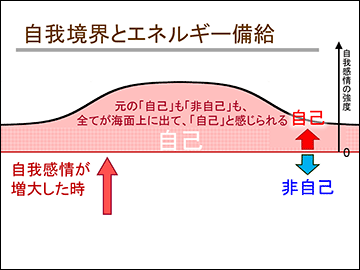

右の(図11)は、「自我境界」が稀薄であるような個体において、「自我感情」が高揚した時の様子です。

ここでは驚くべきことに、さっきまで「非自己」であった海の部分が消滅してしまい、全てが「自己」の色彩を帯びています。

これはどういうことかと言うと、「世界」の隅々にまで「自己」が遍く充満して、世界中の全てが「自己」と感じられる状態、言い換えれば「自己」と「世界」が一体化した状態です。

なかなか常人には、このような状態を実感できる機会は少ないでしょうが、これこそが、先に論じたロマン・ロランの言う「大洋感情」というものに相当するのではないでしょうか。自分が世界全体と溶け合う、「永遠なるものの感覚」です。

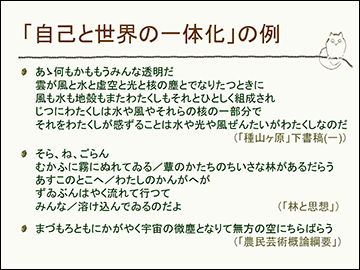

そして、宮沢賢治の作品にも、このような自己と世界との一体感の描写が、いろいろと出てきます。その例を、右の(図12)に挙げてみました。

(図12)

まず最初のものは「春と修羅 第二集」に収められている「種山ヶ原」という詩の初期形の一部です。賢治が大好きだった高原を一人で歩いた時の描写ですが、「あゝ何もかもみんな透明だ/雲が風と水と虚空と光と核の塵とでなりたつときに/風も水も地殻もまたわたくしもそれとひとしく組成され/じつにわたくしは水や風やそれらの核の一部分で/それをわたくしが感ずることは水や光や風ぜんたいがわたくしなのだ」と謳っています。賢治は、高原の自然の中で全く恍惚として、光や風や水とまさに一体となって、溶け合っています。

二番目の例は、『春と修羅』に収められている「林と思想」という作品です。ここでは自分が世界全体と完全に一体化しているわけではありませんが、「わたしのかんがへ」が、向こうの林へと「流れて行つて」「溶け込んでゐる」という体験が描かれています。賢治の心の活動は、周囲の自然と部分的に融合しています。

三番目の「まづもろともに…」は、先にもいくつか引用した「農民芸術概論綱要」の一節で、これも有名ないかにも賢治らしい言葉です。「みんな一緒に宇宙の微塵になって、果てしない空に散らばろう」と仲間に呼び掛けているわけですが、あらためて具体的に考えると、いったい何を一緒にしたいのかよくわかりません。もちろん、文字通り自分たちの体を粉砕して撒布しようと言っているわけではないでしょう。

結局これも、上の「種山ヶ原」のように、「自分自身がそのまま大宇宙と一体化するような、そういう境地へと、ともに至ろう」という呼びかけと解釈するのが、一番自然だろうと思います。もっとも、呼びかけられたからと言って、皆がそうできるわけではないでしょうが…。

以上、自我境界が稀薄化している場合に自我感情が高まったら、「自己と世界の一体化」が起こるということをご説明しましたが、今度はそのような曖昧な自我境界の人において、自我感情が低下した際にはどうなるかということを、考えてみます。

その様子が下の(図13)です。

ご覧のように、ここでは「島」の全体が海面下に水没してしまって、「自己」として表面に顔を出している部分は、なくなってしまいます。

すなわち、ここにおいて本人にとって「自己」というものは、あたかも「消滅」してしまったかのように感じられるのです。

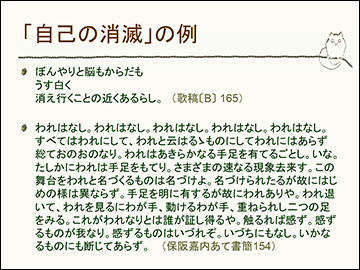

これも、一般人にはぴんと来にくい感覚でしょうが、賢治の作品にはやはりこのような体験があれこれ出てきますので、その例を(図14)に挙げてみました。

(図14)

上の作品は、まだ中学生の頃に作った短歌ですが、自分の脳やからだが、だんだん「うす白く」「消え行く」ような感覚を詠んでいます。どんな感じだったのか想像してみるしかありませんが、とにかくこの時の賢治は、自分が消滅していくような感覚を抱いたのでしょう。

下の長い文章は、高等農林学校を卒業した23歳の頃に、親友の保阪嘉内にあてた手紙の一節です。「われはなし。われはなし。われはなし。われはなし。われはなし。」という言葉が、激しく5回も繰り返されています。一般に宮沢賢治というと、穏やかな人徳者というイメージがあるかもしれませんが、若い頃にはこれほどの実存的な苦悩を抱えていた人でもありました。ここでは、自分という存在を突き詰めた挙げ句に、「われはなし」という心の叫びが綴られます。「すべてはわれにして、われと云はるゝものにしてわれにはあらず」という風に、全てが自己でありながら同時に自己ではないと述べているところは、まさに(図11)と(図13)で起こっている真逆の事態が、実は表裏一体であることを示してくれていると思います。

以上お示ししたような賢治の作品の一風変わった特徴は、これまでも多くの方が指摘しているところです。

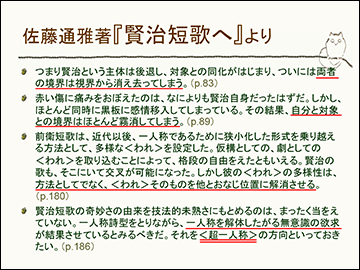

たとえば下の(図15)は、佐藤通雅氏が、賢治短歌の特徴を分析した労作『賢治短歌へ』(洋々社)という本からの抜き書きです。

(図15)

佐藤氏が、賢治の短歌において「賢治という主体は後退し、対象との同化がはじまり、ついには両者の境界は視界から消え去ってしまう」「自分と対象との境界はほとんど霧消してしまう」と述べておられるところは、まさに私がこれまでご説明してきた「自己と世界の一体化」です。また、賢治の短歌において、「彼の<われ>の多様性は、方法としてでなく、<われ>そのものを他とおなじ位置に解消させる」と述べ、賢治の作品の特異さは、単に文学的な表現としてなされているのではなく、彼独特の<われ>のあり方そのものに関わっていると指摘しておられるところも、これまで述べた私の思いと一致します。

そして佐藤通雅氏は、通常の一人称を解体していくような賢治のこの特異な<われ>のあり方を、<超一人称>の方向と呼んでおられます。

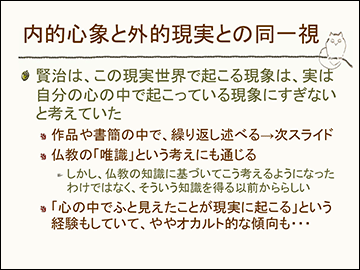

(3) 外的現実と内的心象の同一視

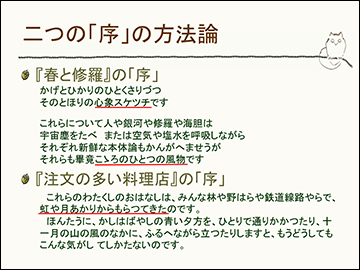

さて、自我境界の薄さに由来する賢治の「自己」の独特さは、彼が精力的に展開した「心象スケッチ」という方法論の基礎とも、密接に関係しています。

賢治が生前に唯一刊行した詩集『春と修羅』の序文には、この世界では様々な現象が生起するように感じられるが、詰まるところは「それらも畢竟こころのひとつの風物です」述べて、自らの『春と修羅』は、その現象を「そのとほり」に記録した「心象スケッチ」であると書いています。すなわちこれらの作品は、作者の「内的世界」の描写なのです。

一方、やはり唯一刊行した童話集『注文の多い料理店』の序文には、「これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野はらや鉄道線路やらで、虹や月あかりからもらってきたのです」と書かれていて、こちらは逆に外的世界から「もらってきた」というのです。

(図16)

それでは二つの作品集は、正反対の方法論で作られたのかというと、もちろんそうではありません。賢治は、外の世界で起こる現象(外的現実)と、心の中で繰り広げられる現象(内的心象)とは同一のものと考えていたので、どちらを描いても、結局は同じことになるのです。

(図17)

これを常識的な認識論の立場から理解しようとすると、たとえば現実世界にある白い雲を見ると、心の中にも白い雲のイメージが生まれますから、外的現実と内的心象が「同じ」であるのは当たり前のことのように思われます。

しかし賢治の認識は、そういうことではありませんでした。外界にある「本物の雲」と、心でイメージしているその「似姿の雲」とが「二重に」存在しているのではなくて、それらは本当は「ただ一つの現象」であるにすぎない、というのです。

このことを、実際に賢治が書いたものから見てみましょう。

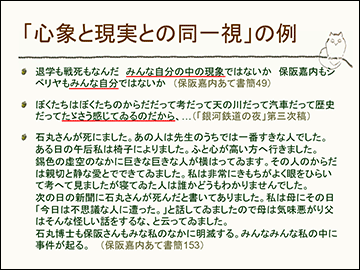

(図18)

(図18)の最初の例は、親友の保阪嘉内が盛岡高等農林学校を退学になった時に送った手紙ですが、親友が退学になったことと、自分が徴兵されたらシベリアで戦死するかもしれないということを取り上げて、「退学も戦死もなんだ みんな自分の中の現象ではないか」「保阪嘉内もシベリアもみんな自分ではないか」と言っています。退学になったとかシベリアで戦死するとかいう、現実世界の出来事は、「自分の中の現象」にすぎないと言うのです。これは退学になった親友を慰めるつもりで書いた手紙だったのですが、この言葉が果たして親友の慰めになったのだろうかというところが、ちょっと気になります。

二番目の例は、「銀河鉄道の夜」の初期形に出てくるものですが、「ぼくたちはぼくたちのからだだって考だって天の川だって汽車だって歴史だってたゞさう感じてゐるのだから…」と、ここでも同じような世界観が語られます。

三番目の例は、やはり親友保阪家内あての手紙の一節ですが、上記のように自分の心の中に現れることと、現実の出来事が同一だという理屈で行くと、心でふとイメージしただけのことでも、それは現実に起こってしまうのではないかという、ちょっとオカルト的な事態になってきます。ここでは、椅子に座って「ふと心が高い方へ行」くと、虚空に巨きな人が横たわっているのが見えたが、その姿はちょうどその頃亡くなった盛岡高等農林学校の先生だったのだろう、と言うのです。賢治は先生の死を予知した、というわけですね。

こういう風に、外的現実と内的心象とを区別せず単一のものとする考え方は、仏教的には「唯識」の思想にも通ずるところがあるでしょう。しかし、賢治は仏教を学んだために知性的にこう考えるようになったのではなくて、それよりも前から、理屈以前の感性として、このように考えていたのではないかと思われます。

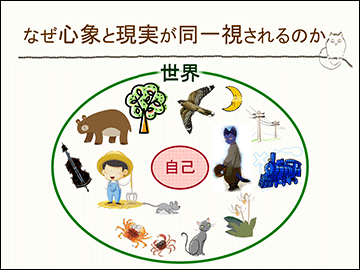

そして、賢治のこの独特な世界観も、先ほどからお話している自我境界の薄さということから、説明することができます。

通常は、世界の中に自己がいて、世界には自己以外にも、生物・無生物含めていろいろな存在があります。下の(図19)のように、自己は、世界のごく一部にしかすぎません。

(図19)

しかし、賢治のように自我境界の薄い人は、時に自我感情が高揚すると、自己と世界とが一体化して融合するという境地に至ることがあります。

その状態が、(図20)です。

(図20)

ここでは自己がはるかに拡大して、「世界=自己」となっています。そのために、普通は自己の「外部」にあって、自分とは別個に独立した存在であったものたちが、あたかも自己の内部に所属しているかのような状態になっています。

ここでは、「外的現実」と「内的心象」という区別はもはや意味をなさなくなり、「心象」をスケッチすることが、取りも直さずそのまま「外的現実」を記述することになるのです。

これこそが、彼が『春と修羅』において打ち立てた、「心象スケッチ」の方法論であると言えます。

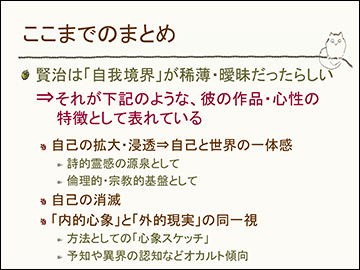

(4) 小括

以上、いろいろとお話してきましたが、いったんここまでのところを簡単にまとめておきます。

(図21)

宮沢賢治の作品や書簡に表れたその心性の特徴について考えてみると、彼は「自我境界が薄い」というタイプの人だったと思われます。これは、彼が意識的にそうしたとか、勉強してそのような感覚を身に付けたとかいうものではなくて、彼の天性のものだったのではないかと思います。そしてこの特徴が、彼の人間性や作品に、ある種の独特さを与えました。

一つは、たとえば「種山ヶ原」の初期形に見られるような、自己と世界が一体化してエクスタシーを感じるような体験を彼にさせ、その詩的霊感の源泉となりました。そのような作品は、枚挙にいとまがありません。

また一つには、この感性によって賢治は常に自己と世界とが不可分の一体であると感じていたために、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉に表現されるような、世界に対する独自の倫理的スタンスをとることとなりました。

賢治の子供の頃のエピソードとして伝えられている話に、他の子が手押し車に轢かれて指を怪我した時に、思わず駆け寄って「痛かべ、痛かべ」と言いながらその子の指を口に入れて吸ってやったとか、小学校で先生に怒られて水の入った鉢を持って廊下に立たされている子がいると、重いだろうと同情してその水を飲んでしまった、とかいうものがあります。

このように、理屈以前に「他人の痛みを自分の痛みとして感じてしまう」というところも、自我境界が薄く、自他を一体のものとして感じていたからでしょう。

このような倫理的姿勢は、彼の宗教的な態度にも、大きな影響を与えたはずです。すなわち、信仰によって自分自身の極楽往生を願うという浄土教的な信仰に飽き足らず、全ての衆生の救済という理想へ向けて、自らを積極的に駆り立てる方向へと、彼を動かしたのではないでしょうか。つまり、このような性向は、青年期に彼を浄土真宗から日蓮宗へと転向させる動因の一つになった可能性があります。

以上は主に、自我感情が高揚して自己と世界が一体化する傾向にある時に起こったことでしたが、時にエネルギーが低下した時には、賢治は自己が消滅するような感覚にとらわれることもありました。これは彼に苦しみを与えたようですが、これも自我境界の薄さのために起こってしまうことでした。

また、自我境界の薄さは、外的現実を内的心象を同一視するという、独特の世界観の形成にもつながり、『春と修羅』において開花する「心象スケッチ」という方法論に結実しました。

以上、震災の夜に感じたことをきっかけに、賢治の心性や作品を包摂的に理解すべく考察を行ってみましたが、次にはこれを精神医学的にもう少し広い視点からとらえてみたいと思います。

(後半に続く)

【参考文献】

ロマン・ロラン: 136ジークムント・フロイトに(1927年12月5日).『ロマン・ロラン全集』第36巻(みすず書房)

ジークムント・フロイト: 文化への不満.『幻想の未来/文化への不満』(光文社古典新訳文庫)

佐藤通雅: 『賢治短歌へ』(洋々社)

ガハク

非自己意識の大洋に浮かぶ自己意識の島の喩えは上手いこと言うなあと感心し非常にわかり易かったですw

横から見た断面図は正にそのもの、上から見ると島の輪郭をクッキリから指でこすってもじゃもじゃとボカすのかなあと想像したりして。。

ついでに連想したのは、なるほど心象と外象の境目の浅瀬はこういう感じなのか、そうなるとサンゴ礁の浅瀬を周囲に持つ島の住人は自己意識が曖昧なんだろうか、一方ドーバー海峡みたいな場所に屹立したイングランド人なんかは強烈な自己意識を持っていてもおかしくないなとか思ったり

おっと脱線してすみません(^◇^;)

でもこの独特の非/自己意識に埋没して苦しんだり捨て去ろうと争ったりするばかりでなくそこに表現の出口を与える心象スケッチという方法論を編み出したという所に賢治の表現者としての宿命があったとも言えますでしょうか。

さて後半は?

hamagaki

ガハクさま、コメントをありがとうございます。

今回のような、言ってみれば「酔狂な」内容のことを、人前でお話しするのはちょっと気が引けていたのですが、ご興味を持っていただけたのでしたら、大変嬉しく思います。

私としては、賢治の作品によく出てくる「幻覚」とかその他不思議な体験の描写について、従来あまり正面から取り上げられることが少なく、一種の「黙殺」をされていることが残念で、もう少し注目や議論がされたらと感じていましたので、とりあえず私の思うところをまとめてみました。

賢治が、自分自身の体験が他の人と比べてどこか特異なところがあると自覚し、それを「心象スケッチ」という形で表現したのは、ご指摘のとおり彼自身の使命感にも基づいていたのだろうと思います。

賢治の岩波茂雄あて書簡に、

という一節があるのですが、この「どうもおかしな感じやう」というのが、ここで問題にしている、彼独特の感性なのだと思います。

これについて賢治が「あとで勉強」しようと思って、「科学的に記載」しておいたのが、『春と修羅』というわけですね。

「小岩井農場」の中に、《幻想が向ふから迫つてくるときは/もうにんげんの壊れるときだ》という一節がありますが、賢治もそうならないために、体験を言語化することによって、バランスを保とうとしたのかもしれません。

次回、後半もまた読みにくい話になると思いますが、お読みいただければ幸いです。

ガハク

ご講義の続きのような丁寧なご返答を有難うございました。確かに賢治の他人と違う「おかしな所」に注目した論考は読んだことありません。ま浅学の私などどうにもなりませんがw

ご返事の中で『小岩井農場』の中でご指摘の《にんげんの壊れるときだ》という文に彼自身も「他人や外界との壁の薄さ」が狂気に繋がりかねないという不安や恐怖があったという事ですね。それに「他人と違う」のに気づいた子供は悩むのが当たり前でしょうねやっぱり。

思わず「作家としての宿命(使命?)」と書いてしまいましたが上京して図書館通いをして作家になろうとしてるというのを友人への書簡で自虐的に書いてるのを読みました。

他人と違う自分のその「おかしな所」に苦しむ前に言語化して科学しようとか物語や詩や小説にしようとか実はそう簡単な精神力ではありませんよね。相当な論理性と意志の強さがなければ無理ですよね。そこに賢治の独創性もあるんだなと改めて気づかされました。

hamagaki

ガハクさま、ありがとうございます。

賢治が、自分の抱えるあやうさをも自覚しつつ、孤独に創作に向かった姿勢には、ご指摘のとおりなかなか尋常ではないような「強さ」を感じます。

ご存じかと思いますが、賢治が書き付けていた有名なメモに、

というのがありました。

賢治は、ふだんこういうことをあまり口に出して言う人ではありませんでしたが、こんな「決死の」覚悟を秘めていたのだなあと、あらためて思います。

ガハク

はい。手元のノートに写してあります!

時々見ては自分はこんな決死の覚悟で絵を描いてるかなあ、て焦りのようなものを感じたりw

でも多くの表現者はこういう対決の仕方をどこかでやらねばならないと思います。その上でそうでない者はそうでないなりに自覚的に芸術すべきだと思っています。