「青森挽歌」(『春と修羅』)の前半部に、次のような箇所があります。

(考へださなければならないことを

わたくしはいたみやつかれから

なるべくおもひださうとしない)

今日のひるすぎなら

けはしく光る雲のしたで

まったくおれたちはあの重い赤いポムプを

ばかのやうに引っぱったりついたりした

おれはその黄いろな服を着た隊長だ

だから睡いのはしかたない

(おゝ おま へせはし いみちづ れよ

どうかこ こから 急いで 去ら ないでく れ)

《尋常一年生 ドイツの尋常一年生》

いきなりそんな悪い叫びを

投げつけるのはいったいたれだ

けれども尋常一年生だ

夜中を過ぎたいまごろに

こんなにぱっちり眼をあくのは

ドイツの尋常一年生だ)

あいつはこんなさびしい停車場を

たったひとりで通っていったらうか

どこへ行くともわからないその方向を

どの種類の世界へはいるともしれないそのみちを

たったひとりでさびしくあるいて行ったらうか

ここで急に出てくるドイツ語が、当時旧制高校等で使用した『独文読本』(大村仁太郎他編, 独逸学協会出版部, 明治30・7)に載っている‘Des Wassers Rundreise’という作者未詳の詩に由来することは、大塚常樹氏が確認されました(朝文社『宮沢賢治 心象の記号論』)。

おそらく賢治は、盛岡高等農林学校のドイツ語の授業か、あるいは東京独逸学院の「独逸語夏季講習会」において、この『独文読本』をテクストとして学んでいて、その時に憶えた詩句が、この時ふと記憶からよみがえったのでしょう。

『宮沢賢治 心象の記号論』から、この‘Des Wassers Rundreise’の全文を引用させていただくと、これは下のようなものでした。

Des Wassers Rundreise

Blumen sprachen zu der Welle

"O du eiliger Geselle,

Eile doch nicht von der Stelle !"

Doch die Welle sagt dawider:

"Ich muss in die Lande nieder,

Weithin auf des Stromes Pfanden,

Mich im Meere fung zu baden;

Aber dann will ich vom Blauen

Wieder auf euch niederthauen"

この詩はだいたい下記のような意味でしょう。

水の周遊

花が波に話した

「あゝあなた、せわしいお方、

どうかここから急いで去らないで!」

それに答えて波は言った

「私は下流の国々へと

遠くこの流れにのって下り

そして海で浴して若返らねばならない

でもそのあと私は青い天から

雨となってまた君たちに降りそそぐ」

水というものが、川から海へ流れ、海から水蒸気となって天に昇り、また雨として降り注いで川と流れる、壮大な「循環」をしている様子を描いたものです。その運命は仏教的な「輪廻転生」のようでもあり、ドイツ語の勉強でこれを読んだ賢治にとって、とりわけ印象的だったのかもしれません。賢治風に言えば、「水めぐりの歌」とも呼べる詩です。

トシは、賢治にとっては「せはしい道連れ」として、あまりにも若くこの世から去ってしまいましたが、きっと天に昇っていっただろう、そしてまた自分のもとに戻ってきてくれるかもしれないという、そんな賢治の心の底の願いが、学生時代に習ったこの詩を、挽歌行のさなかに浮かび上がらせたのかもしれません。

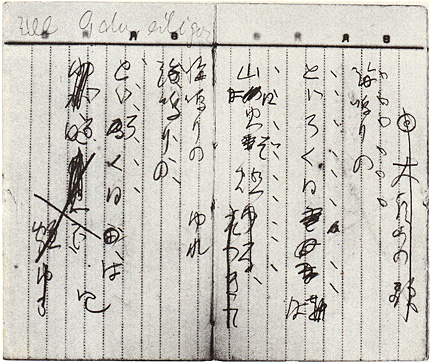

ところでこの"O du eiliger Geselle, Eile doch nicht von der Stelle !"という一節は賢治にとってやはり心に深く残っていたとみえて、1928年の伊豆大島への旅の時に使われていた「三原三部手帳」の「大島の歌」のスケッチ箇所にも、書き込まれています。

上の写真では、左側のページの上欄外に、‘Eile O, du eiliger’という文字が見え・・・

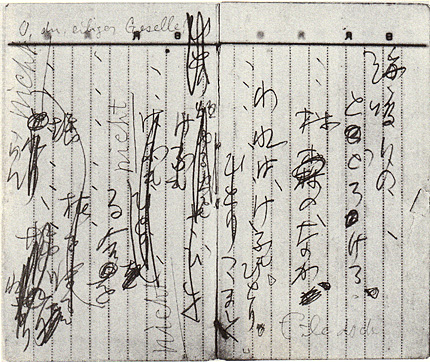

上の写真では、やはり左側ページの上欄外に‘O, du eiliger Geselle !’、右側ページの下の方には‘Eile doch’と書き込まれていて、さらに左側ページには縦に‘nicht’の文字が、下線を引いて3つも書かれています。

ここで思い出すのは、大島から帰途についている賢治が「三原 第三部」において、「たうたうわたくしは/いそがしくあなた方を離れてしまったのです」と述懐していたことです。

この時は、賢治自身が慌ただしく去っていく「eiliger Geselle=せはしい道連れ」の役を演じることになりましたが、「Eile doch nicht von der Stelle ! =どうかここから急いで去らないでくれ」との言葉は、大島の伊藤チヱとの別れを惜しむ賢治自身の気持ちだったのかもしれません。上記の背景の「大島の歌」にも、賢治が伊藤チヱを思う気持ちが込められているのではないかと私は思うのですが(「火の島」参照)、下線まで引いて‘nicht’ ‘nicht’ ‘nicht’と3回も書きつけたのは、「去らないで!」という賢治の心の叫びのようにも思えます。

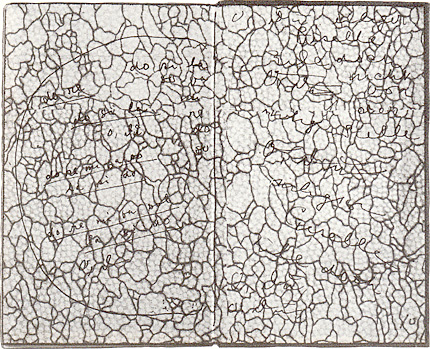

さらに、1931年に東北砕石工場の技師として働いていた時期に使用していた「兄妹像手帳」の表見返しにも、この言葉は記入されています。

模様に隠れて読みとりにくいですが、下の画像からおわかりでしょうか。右側のページに上の方から下の方まで書かれています。

ということで、「青森挽歌」に一部が顔を出す‘Des Wassers Rundreise’という詩は、賢治が心の底に深く秘めたものだったのではないかというお話でした。

ところで、先日に保阪嘉内の「勿忘草の歌」をアップしましたが、この歌詞の三番になっている「わすれなぐさ」の原詩‘Vergismeinnicht’と、この‘Des Wassers Rundreise’とは、舞台設定がほぼ同じなのが面白いところです。

下が、ウィルヘルム・アレントによる‘Vergismeinnicht’です。

Vergismeinnicht

Ein Blumchen steht am Strom

Blau wie des Himmels Dom

Und jede Welle kust es

Und jede auch vergist es

どちらも、流れ(Strom)の岸に、花(Blumchen または Blumen)が咲いていて、波(Welle)がその花から離れて去っていく、という構図です。

「わすれなぐさ」の方では、「波」は「花」に口付けをしては、つれなく忘れて去っていくようでした。一方「水の周遊」の方では、「花」は思いきって「波」に、「どうかここから急いで去らないで!」と訴えかけます。すると「波」は、自分は去っていくように見えても、また大きく一巡りして、君のもとへ帰ってくるのだよ、と教えます。

まるで、「わすれなぐさ」の続篇として、「水の周遊」という詩があるような形になっているのです。

コメント