「産業組合」とは、1900年に公布された「産業組合法」に基づいた種々の生産者の組合ですが、その中で最も重要な役割を果たしたのは、農民によって組織され、その構成員の生産や経済活動を支えた、「農村産業組合」でした。

産業組合の活動形態としては、組合員の出資や貯蓄をもとに低利の貸付を行う「信用組合」、原料や日用品の共同購入を行う「購買組合」、生産物を集めて消費者に直接売る「販売組合」、個人では購入できない大規模な農業機械などを組合員で共同利用する「利用組合」という、四種類がありました。

賢治の「ポラーノの広場」の最終場面では、ファゼーロたち農民が、ハムや皮製品や醋酸やオートミールなどを自分たちの工場で共同生産し、それをモリーオ市やセンダード市など都市部の消費者に広く販売するという、見事な産業組合を作り上げた様子が描かれます。上の分類で言えば、少なくとも「購買組合」と組合立工場、それに「販売組合」とが、有機的に連動して機能していたわけです。

「ポラーノの広場」という物語全体を振り返ってみれば、農民たちが「山猫博士」を追い払った後に協力して組合を作り、輝かしい成果を挙げたわけですから、賢治が「広場」という概念に象徴的に込めたもの=その理想の結実こそ、この「産業組合」という組織だったと言うこともできます。

このように賢治も、農村における産業組合の活動には、心情的にとても期待をかけていた節が読みとれるわけですが、彼自身の実践においては、農学校教師時代も、教師を辞めて農耕生活に入ってからも、産業組合活動に何か積極的な関わりを持ったという記録は、全く残っていないのです。

私にとってはこれは不思議なことで、農業や地質に関する賢治の知識経験や、(元)農学校教師という肩書きを持ってすれば、花巻近郊農村の産業組合の「顧問」的な役割を担うことは十分可能だったはずですし、またそうした方が、個人活動としての「地人協会」や無料肥料設計だけをしているよりも、より多くの農民に働きかけ、より効率的に知識を伝えることができたはずだと思うのです。

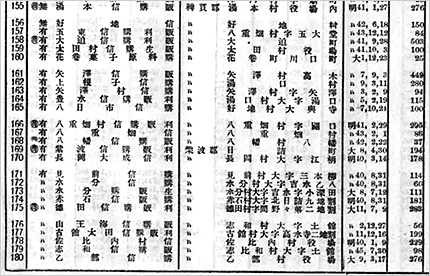

ちなみに下画像は、1925年(大正14年)の『産業組合現勢調査』から、当時の稗貫郡、紫波郡において組織されていた、産業組合のリストです。

賢治が農事講演や肥料設計などでよく足を運んでいた、湯本村、好地村、大迫村、太田村、矢沢村、湯口村にも、それぞれ産業組合があり、たくさんの組合員(表の右端の数字)を擁していたのです。どうして賢治とこれらの組合との間に、実践的な連携が生まれなかったのだろう……というのが、私が前回も記した疑問です。

この謎の答えは、私にはまだわからないのですが、今日は現時点で私が感じているところを書いてみます。

ところでさっきは、賢治が「産業組合活動に何か積極的な関わりを持ったという記録は、全く残っていない」と書きましたが、実はこれはちょっと言いすぎでした。農学校教師時代に書いた詩に「産業組合青年会」と題されたものがあり、そのタイトルから想像するには、ここで賢治は産業組合の青年会とは、「何らかの」接点は持った可能性が大きいのです。

ということで、目ざすところは「産業組合青年会」という詩の内容について考えてみることです。その検討に入る前に、まず当時の「産業組合」の青年組織というものについて一般的な理解をしておくために、下記の一つの研究文献を参照してみます。

※

河内聡子氏による「昭和前期の農村地域における〈共同体〉の編成とその機能―産業組合の事例を中心に―」という論文は、昭和前期における産業組合の青年組織や婦人組織の活発な運動を通して、農村共同体がどのように変化・発展していったかを跡づけたものですが、そこでは、「産業組合青年連盟(産青連)」という組織の活動が、最も注目されています。

「産業組合青年連盟」とは、産業組合に所属する青年たちの組織の連合体で、1925年(大正14年)に長野県小県郡で結成された「新光会」をその嚆矢とし、1932年(昭和7年)には、「府県単位のものだけで18、盟友1万2千余、府県以下の単位のものも加えれば2万以上」(上記論文p.128)という拡大を遂げます。中でも、その活動内容として注目すべき点は、彼らが農村に文化を根づかせることに、特に力を注いでいたということです。

上記論文p.131には、1930年の長野県の産青連第1回大会における「農村文化建設運動」の、以下のような決議が引用されています。

最近我国の農村には陰惨な影が漂つてゐる。農村青年男女も明るい生気を失つてゐる感が深い。我等は先づ第一に農村からこの暗さと無気力とを除かなくてはならない。之が為めには勿論農村の経済的向上を図らなくてはならないが、それにも増して必要なことは、農村に新興の気力を植付けることである。農村に若き精神文化を建設することである。我等の誇るべき郷土たらしむる為に必要なる文化的施設を完備せしむる為に先づ左記事項の実現を期すること。

1. 図書館、巡回文庫の充実を図ること。

2. 農民美術方面の事業に進出すること。

3. 民謡、舞踊、演劇、映画等農村娯楽方面の研究改善を

図ること。

4. 祝祭日、記念日には全村的和楽の施設を為すこと。

これはまさに、賢治の『農民芸術概論綱要』を具現化しようとするかのような計画ですね。とくに 3.には、賢治が重視した「演劇」も盛り込まれています。

そして実際に、同じページの上の方には、「岩手県では『演劇部を設け』農村劇を演じることで『農村文化運動』を行ったという(『産青連の活動事例』)」という記述も引用されていて、この箇所は大いに気になります。『産青連の活動事例』という本は、1935年(昭和10年)すなわち賢治没の2年後に刊行されていますが、これははたして岩手県のどこの産業組合の、どのような実践だったのでしょうか。こういう全国的な「活動事例」で報告されるということは、国内でも先駆的な活動だったのでしょうが、岩手県で「演劇部」が設けられ「農村劇」が演じられたというのは、ひょっとして賢治が蒔いた種が、どこかで芽を吹いたのでしょうか。

また、産業組合の青年組織が活動を開始したのは、上記のように1925年(大正14年)が全国的にも最初とされており、補足として上記論文の注(4)には、

産業組合の内部で青年会が発足された例としては、明治四十一年に鹿児島県で結成された中名郡産業組合青年会がその創始と言われている。しかし、これらの原初的な青年組織は中道にして消滅してしまい、産青連として活動が存続しなかった。

と書かれています。となると、賢治が書いた「産業組合青年会」の日付は1924年10月5日ですから、もしもこの時点で実際に「産業組合青年会」が出来ていたとすれば、やはりこれは全国に先駆けた活動だったと言えるのではないでしょうか。

ちなみに、賢治の「産業組合青年会」の初期の草稿に「こゝはたしか五郎沼の岸だ…」という記述が出てくるところから、作品舞台は現在の紫波町南日詰にある五郎沼の近くだろうと推測されます。上に引用した『産業組合現勢調査』のリストを見ると、この場所に該当するのは、日詰町にあった「紫波信用購買販売利用組合」(大正8年4月30日設立)か、五郎沼のある赤石村にあった「赤石信用販売購買組合」(明治40年8月31日設立)かの、いずれかだったのではないかと推測されます。

賢治の作品が、全国に先駆けて生まれた産業組合の青年会を描写したものだったとすれば、それはそれで非常に意義深いことと言えるでしょう。

※

さて、賢治の詩作品の中でとりわけ難解な印象のあるのがこの「産業組合青年会」ですが、まずその定稿全文を掲げます。

三一三

産業組合青年会

一九二四、一〇、五、祀られざるも神には神の身土があると

あざけるやうなうつろな声で

さう云ったのはいったい誰だ 席をわたったそれは誰だ

……雪をはらんだつめたい雨が

闇をぴしぴし縫ってゐる……

まことの道は

誰が云ったの行ったの

さういふ風のものでない

祭祀の有無を是非するならば

卑賤の神のその名にさへもふさはぬと

応へたものはいったい何だ いきまき応へたそれは何だ

……ときどき遠いわだちの跡で

水がかすかにひかるのは

東に畳む夜中の雲の

わづかに青い燐光による……

部落部落の小組合が

ハムをつくり羊毛を織り医薬を頒ち

村ごとのまたその聯合の大きなものが

山地の肩をひととこ砕いて

石灰岩末の幾千車かを

酸えた野原にそゝいだり

ゴムから靴を鋳たりもしやう

……くろく沈んだ並木のはてで

見えるともない遠くの町が

ぼんやり赤い火照りをあげる……

しかもこれら熱誠有為な村々の処士会同の夜半

祀られざるも神には神の身土があると

老いて呟くそれは誰だ

この作品に描かれている「事実関係」は、ごく単純なことのようです。

「産業組合青年会」という会合において、誰かが、「祀られざるも神には神の身土がある」と言い、それに応えてまた誰かが、「まことの道は誰が云ったの行ったのさういふ風のものでない/祭祀の有無を是非するならば卑賤の神のその名にさへもふさはぬ」と言ったという、ただそれだけのことにしかすぎません。

後に出てくる「部落部落の小組合が……ゴムから靴を鋳たりもしやう」の部分は、おそらく作者賢治の心の中の思いですから、会における上の二つの「発言」だけが、現実に起こった出来事なのです。

ただ問題は、この二つの発言がいったい何のことを言っているのか、非常にわかりにくいというところにあります。

この「祀られざるも神には神の身土がある」という言葉の解釈を、具体的に提示している先行研究は、私が知っている範囲では数少ないのですが、その数少ない一つの解釈は、これを後半に出てくる大規模な開発計画に対する反論として、理解しようとするものです。

その「祀られざるも神には神の身土がある」の解釈を私なりに文章化すると、次のようになります。

(山地の肩をひととこ砕いて…などという一方的な自然への操作は、神の領域への侵犯であり、)たとえ祭祀は行われていなくても、自然は神の「身土」として、尊重しなければならない。

このように解釈すれば、「祀られざるも神には神の身土がある」という言葉と、後半との意味的つながりもわかりやすくなりますし、「自然開発」と「自然保護」という、賢治自身が日頃から抱いていたであろう葛藤とも、関連してきます。

しかし、この解釈に立ってみると、次の「祭祀の有無を是非するならば/卑賤の神のその名にさへもふさはぬ」という言葉は、どう理解したらよいのか、という難問に突き当たります。「卑賤の神のその名にさへもふさはぬ」とは、どうしても神を罵る言葉のように感じられてしまいますが、ここで発言者は、「自然に宿る神など卑しい存在だから、気にせずどんどん開発を行ったらよい」、と言っているのでしょうか。

たとえ開発推進論者でも、こんなことを言っていては人の共感は得られないでしょうし、「熱誠有為な村々の処士」の発言とも思えません。

私自身の解釈は、以前も断片的にブログには書いたことがあるものですが、それは、「産業組合青年会」が書かれた1924年10月から2ヵ月前にあたる8月10日・11日に、賢治が花巻農学校の生徒たちと、学校劇を上演していたことを前提としています。その中に、「種山ヶ原の夜」という劇がありましたが、これは楢や樺や柏の樹霊や雷神に扮した生徒と人間の青年とが、舞台上で滑稽なやりとりをするものでした。

そして、「産業組合青年会」の原型である「草稿的紙葉群」を母体としてまるで一卵性双生児のようにして生まれた「〔夜の湿気と風がさびしくいりまじり〕」という作品があるのですが、その「下書稿(一)手入れ」には、「山地の〔神〕〔?〕を/舞台の上に/うつしたために」という字句がいったん書き込まれているのです。これは、劇「種山ヶ原の夜」の内容を表していると考えざるをえません。さらに、「〔夜の湿気と風がさびしくいりまじり〕」の各段階の草稿にも、「祀られざるも神には神の身土がある」という言葉は、繰り返し何度も登場します。

このような周辺の状況を勘案して、問題の会合における「祀られざるも…」に続く一連のやり取りは、賢治が少し前に学校劇において、「山地の神を舞台の上にうつしたために」引き起こされたのだというのが、私の解釈です。

以下にそれを文章化してみますが、(括弧内)は、詩のテクストとはなっていないものの、話の流れから私が推測し補足した部分です。

- (産業組合青年会に招かれた賢治は、作品中に出てくる会話の前に、上記の「学校劇」の紹介をした。そして、産業組合の青年会でも、農民劇を行うことを奨めた。)

- 賢治のこの話に対して、次のような発言があった。

(先生は、自分が学校で劇をやったことを得意げに言っておられるが、樹霊にせよ雷神にせよ、)神社に祀られてはいないものの、神様には神様としての身分(身)と、おわすべき場所(土)があるのだ。(それなのに、神様をあんな舞台に上げて笑いものにするとは、神に対する冒涜ではないか。) - これに対して賢治はやや感情的になり、息巻いて次のように応えた。

(私は何も自分がやった劇のことを自慢しているのではない。それが意義のあることで、皆がやったらいいと思うから紹介しているだけなのだ。)本当に正しいことは、誰が云ったか行ったかなどというものではないのだ。

祭祀の有無に関して言うなら、(あの劇で登場させた神などは、祀られていないのも無理もないような)まさに卑賤な神であり、神という名にさえふさわしくない存在だ。

当日の話題としては、賢治が産業組合青年会の場で「劇」の話をしたという可能性は、上に紹介した論文にあるように、後に岩手県で実際に産青連活動の一環として農村劇が演じられたという当時の状況からも、十分にありえることだと思います。

また、「〔夜の湿気と風がさびしくいりまじり〕(下書稿(一)手入れ」において、「山地の〔神〕〔?〕を/舞台の上に/うつしたために」という字句が、同じ日のスケッチとして登場する理由も、私としてはこのように考える以外には思いつきません。

発言後半の、「まことの道は……卑賤の神のその名にさへもふさはぬ」が、賢治の言葉であると考える根拠としては、まず「まことの道は/誰が云ったの行ったの/さういふ風のものでない」という言葉は、いかにも賢治がよく言うような言葉です。

また、前半の「祀られざるも……」の部分は、「さう云ったのはいったい誰だ」と続いており、「誰」を問題にしていることから作者自身の言葉でないのは明らかですが、後半の部分は、「応へたものはいったい何だ」と続き、「誰」は問題にせずに、むしろそのように応えた意図や感情を、「何」として問うています。このような対照も、後半の話者が作者自身であることを暗示しているのではないでしょうか。

なお、後半の発言が賢治のものだとして、彼が「卑賤の神のその名にさへもふさはぬ」などと、神のことを悪しざまに言うのはちょっと似つかわしくありませんが、この辺の事情については、賢治が森荘已池に語った話が、明らかにしてくれていると思います。

森荘已池『宮沢賢治の肖像』(津軽書房)という本の中に、賢治が以下のように学校劇の後日談を語っているところがあります。(以下、同書p.297-298)

『鬼神の中にも、非常にたちのよくない「土神」がありましてねえ。よく村の人などに仇(悪戯とか復讐とかをひっくるめていうことば)をして困りますよ。まるで下等なのがあるんですね』と、云ったのを聞いたのは、宮沢さんがまだ、花巻農学校の先生をしておられたころ、私が盛岡から出かけて行き、宿直に泊まった大正十四年秋の夜の会話であった。そこは校長室で、光った大きいテーブルの上に馬追いが迷い込み、提灯をつけて宮沢さんが夜分わざわざ畑からもぎとって来たトマトが塩と一緒にテーブルの上にあった。ぼんやりした向うの森を窓から指して、「あの森にいる神様なんか、あまりよい神様ではなく、相当下等なんですよ」といったのであった。

――「種山ヶ原」を出し物にした時でしたがねえ、雷神になった生徒が次ぎの日、ほかの生徒のスパイクで足をザックリとやられましてねえ、私もぎょっとしましたよ、偶然とはどうしても考えられませんし、こんなに早く仇をかえさなくてもよかろうになあと、呆れましたねえ。

(中略)「種山ヶ原の夜」の中には、日雇の草刈や放牧地見廻人、また林務官や樹霊、雷神などが出てくるが、その雷神になって、赤い着物を着、「誰だ、畜生ひとの手ふんづげだな、どれだ、畜生、ぶっつぶすぞ」と怒鳴り、烈しく立上がって叫び地団駄踏んだ一人の生徒が競技の選手で、次ぎの日運動場で、丁度そのように地団駄踏んだ一人の生徒のスパイクか、或は自分のスパイクで、無残に足をつき刺してしまったということであった。

すなわち、雷神に扮した生徒が劇の翌日に、劇中の場面と同じような形で、手を怪我してしまったというのです。賢治はこれを偶然の出来事ではなく、神様が仕返しをしたのだと考え、そんなことをする神様のことを、「非常にたちのよくない」「まるで下等な」「相当下等」などと、かなり悪く言っているのです。

これを少し堅苦しい言い方に変えれば、「卑賤の神のその名にさへもふさはぬ」ということにも、なるのではないでしょうか。

※

ということで、賢治はこの日の「産業組合青年会」におけるやり取りで、自分の自信作でもあった劇を批判され、かなりショックを受けたのではないかと、私は思うのです。そのショックは、「いきまき応へた」という言葉に記されているように、その場で思わず感情的に応えてしまったことにも表れているでしょうし、後でそのような自分に対して、「応へたものはいったい何だ いきまき応へたそれは何だ」と、自らを責めているところにも示されているように思います。

またこのように解釈すれば、この作品の「一卵性双生児」である「〔夜の湿気と風がさびしくいりまじり〕」に登場する一節、「わたくしは神々の名を録したことから/はげしく寒くふるえてゐる」も、この「種山ヶ原の夜」という劇において「神々の名を録した」ことに対する、激しい葛藤を表現しているのではないかと考えることができます。ただしそれは単純な悔恨ではなくて、創作者であるかぎり逃れえない一種の「業」として、自ら引き受けようとしているようにも感じられますが・・・。

そして、「産業組合青年会」の議論がこのような結果に終わったということは、それまで賢治の中にあった「組合」への期待をも、変化させてしまったのではないでしょうか。

「草稿的紙葉群」の中には、次のような一節が出てきます。

あゝわたくしの恋するものは

わたくしみづからつくりださねばならぬかと

わたくしが東のそらに

声高く叫んで問へば

そこらの黒い林から

嘲るやうなうつろな声が

ひときれの木だまをかへし

「わたくしの恋するもの」が何を指しているかは難しいところですが、これをこの夜の出来事に引きつけて考えれば、後に『農民芸術概論綱要』に表現されるような「農民芸術文化活動共同体」の構想を、既存の組織に期待するのは無理だと失望し、結局は「わたくしみづからつくりださねばならぬ」と考えたのかもしれません。

それが、この2年後に「羅須地人協会」を「みづからつくりだす」ことにつながり、またこれ以後は各農村の産業組合や農会とは一定の距離を置く、賢治のスタンスを生んだのかもしれない、などと考える次第です。

ガハク

ツイートにあった「強迫観念」ってこの事だったんですね。

日本人の心性に人が名前をつけていない自然物に神が宿っているという思いとか恐れとか根強いものがあるだろうとは思います。論争にもその下地があると。

論争とは別に賢治にもそれが信仰の教義と並んでそのままあるという所に面白さも感じます。

下等な神といえば狐と張り合う土神がすぐ思い出されますが僕はあれは賢治童話世界での人の感情の一種の暗喩か何かのように今まで思ってました。そうではなくてそういう神として賢治さんには感じられていたものの一つだったんですね。

党派性に妨げられずに理想の実現を目指した結果が羅須地人協会というのも如何にも賢治の独創性を表してもいるし孤独な姿を見せられてる思いもします。

hamagaki

ガハク様、さっそくにコメントをありがとうございます。

「土神ときつね」に出てくる「土神」と「狐」は、各々が賢治のある側面を表しているようで、そしてまた自分の内面に由来するその二人が、解決しようのない葛藤を繰り広げつつ破局に突進していく様が、痛切に心に響きます。賢治の内面を象徴しているようで。

しかしこの二つのキャラクターは、「狐」が現実にも生息する生き物であると同じように、「土神」もまた賢治にとっては本当に身近にその存在を感じつつあった者なのでしょうね。

羅須地人協会が、独創性の表現であると同時に孤独の姿でもあるというのは、私もその通りまったく同感です。

もしも賢治が、周辺地域のいくつもの産業組合の顧問になって、組織的に農業指導や企画提言をしていたらどうなっただろうと思ってみることもありますが、これではやっぱり私たちが知っている「賢治さん」ではなくなるので、それもまた寂しいような感じがしてしまいます。

勝手なもので(^^;)

signaless

以前の記事

「祀られざる神・名を録した神(1)」https://ihatov.cc/blog/archives/2006/01/1_21.htm

「祀られざる神・名を録した神(2)」https://ihatov.cc/blog/archives/2006/01/2_24.htm

も合わせて拝見し、この詩の背景や賢治の想いがよくわかりました。

先の記事(2)で書かれているように、賢治が「業の花びら」と呼んだものも、「芸術的創作にたずさわる者の「業」」だったのですね。芸術だから「花びら」であるけれどもそれは「業」。創作活動にそんな想いを抱いていたとは思ってもみませんでした。

あらためて賢治の歩いた道は、深い哀しみとともに苦痛を伴うものだったのだと感じました。また一歩、賢治に近づけたような気がします。

有り難うございました。

hamagaki

signaless さま、コメントをありがとうございます。

私の昔の記事までお読みいただいて恐縮です。

賢治は「神々の名を録す」という自らの行為に対して、激しくふるえるほどの葛藤を抱えつつも、しかしそれは創作者の宿命たる「業」として、たとえどんなに重たく苦しくとも、自ら引き受けていくしかない、と考えていたのかと思います。

賢治が「産業組合青年会」の会合に出席した際に、私がここで推測したようなやりとりがあったのか、あるいはまた違った内容だったのかはともかく、出席者にとって非常に厳しく、痛みの伴う議論が行われたことは、この詩に充ち満ちている雰囲気から明らかでしょう。

それは、賢治にとって「トラウマ」になっても無理もないものだったろうと思います。

それにもかかわらず、賢治が最晩年にこの「産業組合青年会」という作品を、あえて自らの膨大な草稿中から選び出し、雑誌に投稿して衆目にさらしたというのは、この現実あるいは「業」から目を逸らすことなく、まっ直ぐに受けとめようとしていたのだということを、示しているのではないかと思います。