いま、矢野智司著『贈与と交換の教育学 ―漱石、賢治と純粋贈与のレッスン』という本を読んでいます。

|

贈与と交換の教育学―漱石、賢治と純粋贈与のレッスン 矢野 智司 (著 東京大学出版会 (2008/2/1) Amazonで詳しく見る |

以前に買って、その頃に中身をぱらぱら見ると、賢治論としてもとても面白そうに思ったのですが、「教育学」というのは自分にとってあまり馴染みのない分野だったので、何となくそのままになっていました。

ところが数日前に、ふとしたきっかけでこれを久々に本棚から取り出してみると、やはりこれが何とも奥深い内容だったんですね。私にとっては、賢治に対する新たな視点も与えてくれるようなもので、早く読んでなかったことを、今さらながら悔やんでいます。

さてこの本は、書名のとおり「教育学」を論じるもので、簡単に言えば、社会規範に従って子どもの「発達」を促そうとする従来の一般的な「教育」に対置して、子どもが(社会的な文脈には回収できないような)「脱自的」な体験をすることによって、「生成変化」を遂げる過程としての「教育」に、光を当てようとするものです。

本書において、上の意味での前者は「発達としての教育」と、後者は「生成としての教育」と呼ばれます。後者における「生成」という、共同体的な言葉を超越した事態を論ずるために、著者は、漱石の「こころ」とともに、賢治の様々な童話――「銀河鉄道の夜」、「種山ヶ原」、「タネリはたしかにいちにち噛んでゐたやうだった」、「貝の火」、「なめとこ山の熊」など――を取り上げて、論旨の補助線として用いているのです。

著者は、漱石の「こころ」や賢治の諸作品においては、「純粋贈与」という関わりが重要な役割を果たしていることを明らかにしていきますが、その言うところの「生成としての教育」を実現する上では、この「純粋贈与」こそが鍵になるというのが、この本の基本的な論旨です。

あらためて考えてみれば、著者の言う「純粋贈与」という概念は、私にとっては例えばカムパネルラの死やグスコーブドリの死に対しても、新たな理解を与えてくれるように思われました。また、現代に至るまで、賢治の精神を引きついだたくさんの人々(例えば「イーハトーブ賞」の受賞者)が、言わば「贈与のリレー」として、様々な実践活動を展開しているという状況をも、広く俯瞰的にとらえさせてくれるものでした。

しかし、このあたりの事柄について述べるのはまた近いうちに稿を改めることとして、今日は、そこまで至る途中経過における著者の賢治論で、私も共感するところを二点ほどご紹介したいと思います。

※

一つは、社会学者作田啓一氏の用語に倣って著者が「溶解体験」と呼ぶところの、「自己と世界との境界が溶解し、世界と合一化するような脱自的・恍惚的体験」と、賢治の「心象スケッチ」との関連です。

著者によれば、人間はこの「溶解体験」を経ることによって、何らかの意味で生成変容を遂げていくというわけですが、言うまでもなく宮澤賢治という人は、この種の「溶解体験」を様々な形で感得し、多くの作品に記述した人です。

その最も典型的でわかりやすい例の一つとして私がよく引用するのは、次の「種山ヶ原」の下書稿(一)第一形態の一節です。

あゝ何もかももうみんな透明だ

雲が風と水と虚空と光と核の塵とでなりたつときに

風も水も地殻もまたわたくしもそれとひとしく組成され

じつにわたくしは水や風やそれらの核の一部分で

それをわたくしが感ずることは水や光や風ぜんたいがわたくしなのだ

ここで賢治にとっては、「わたくし」と、水や光や風で構成された「外界」との間の境界が溶解して、彼は一種の「忘我」の境地に至っています。

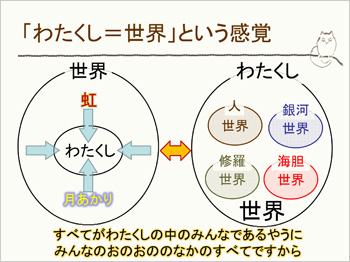

このような状態について、私は以前に「宮澤賢治の世界感覚について」という記事において、「<わたくし>=<世界>」という形で述べました。ここでは、「自我境界の希薄化」から、「<わたくし>と<世界>が、一つに溶け合っているような感覚」に至ると書きましたが、これはまさに矢野智司氏の言う「溶解体験」そのものです。

かくして、「わたくし」と「世界」とが溶け合ってしまうのですから、わたくしの「心象」を正確にスケッチすることが、取りも直さず「世界」について記述することと同じになるという、「心象スケッチ」という賢治の方法論が基礎づけられます。

矢野智司氏が、これについて述べておられることに、まさに私も同感です。

心象スケッチは自己の拡大ではなく、自己と世界との境界が溶解してしまう自己溶解、すなわち先に述べた溶解体験をもとにしている。溶解体験においては、自己と世界との境界線が溶解し、そのため自己が世界化し、同時に世界が自己化しているのである。むしろ、心象スケッチでは、世界(自己+世界)の方が基準になって作られており、人間の方が全存在者から召還されている感じを抱かせる。(p.137)

下図は、今年3月の「第3回イーハトーブ・プロジェクトin京都」において、こういうことについて私がお話させていただいた時の、スライドの一枚です。同じような趣旨を述べようとしたものです。

※

さてもう一つ、著者の矢野智司氏が宮澤賢治の作品における方法論として抽出しているのは、「逆擬人法」という概念です。

「擬人法」というのは言うまでもなく、人間以外の動物などに、あたかも人間のように言葉をしゃべらせたりして物語中に登場させる手法です。通常は、これは動物の形をとっていても、実際は人間のある特定のキャラクターを演じる存在として、動物の姿が借りられているのです。

賢治の「セロ弾きのゴーシュ」について坪田譲治が述べた次の言葉が、この通常の意味での「擬人法」のスタンスを、よく示してくれています。

この「セロ弾きのゴーシュ」の猫とかくこう、狸と野ねずみは、これは子供の話だからこんな動物がだしてあるのであります。その方がわかりいゝし、玩具の好きなあなた方に、面白いからさうしてあるのです。もし大人の話だったら、もとより人間で出て参ります。だからこれらの動物は、動物であっても実は人間と考へていゝわけです。(『風の又三郎』あとがき「この本を讀まれた方々に」)

しかし実は、賢治の作品に出てくる動物は、子供向きに「人間の代わり」に登場させられているわけではないのです。

上記のような通常の「擬人法」では、物語に出てくる動物は、実際には人間のキャラクターを姿を変えて演じているだけであり、言ってみれば、人間が動物の「着ぐるみ」をかぶって出てきているようなものです。

これに対して、賢治の書いた物語に動物が登場する場合には、これとは正反対の事態が起こっているのです。「なめとこ山の熊」にしても、「鹿踊りのはじまり」にしても、物語中では動物の言葉が人間に理解される状況が出現しますが、そこで実際に起こっている事態は、動物が「人間化」されるのではなくて、逆に人間が「動物化(自然化)」されているのです。

「なめとこ山の熊」で小十郎は、町の荒物屋が体現するような社会システムからは疎外され、熊と同じように、対等に命を取ったり取られたりする動物的な世界に生きています。

「鹿踊りのはじまり」の最後で嘉十は、自分が人間であることを忘れて鹿になったような気持ちで、鹿の輪の中に飛び出していきます。

いずれの作品でも、動物がしゃべっているという意味で一種の「擬人化」が働いているとは言えますが、通常のように「動物が人間の役回りを演じている」のではなくて、逆に「人間が(自らの本性から離れて)動物のように振る舞う」わけです。

このような賢治の作品に独特の特徴を、矢野智司氏は「逆擬人化」と名づけているのです。

この「逆擬人化」の一つの意味は、読者を慣れない「異界」へと誘い込むための技法であると言えます。ところで実は、賢治は同じような手法を、「人間界」の物語の中でも用いているんですね。

それは、以前に「「銀河鉄道の夜」の日本名登場人物」という記事において、「異世界化」という言葉を用いて記述したようなことです。

普通の人間は、世界を理解しようとする際に、なるべく自分自身に引きつけて、「擬人化」や「同世界化」というフィルターを通して見ているのに対して、賢治はそれを意識的に逆転して、「逆擬人化」「異世界化」という操作を加えて呈示するのです。

いや、これは「操作を加えて」いるわけでもないんでしょうね。賢治には直接にそのように感じられたのに違いありません。

耕生

耕生です。

なんだか難しそうなお話だったので、すっ飛ばしていましたが、今朝のような静かな時間帯にゆっくり読んでみると、少し理解が深まってきました。

この「溶解体験」、禅の世界の「無の境地」と通じる物がありますね。自他一体の境地あるいは自然と自己の一体感といったことが、禅話の中にはたくさんでてきますから。

今ここで、何か実例を出せたらいいのですが、手元に資料があまりないので、かなりいい加減なことしか出すことができません。有名な言葉では曹洞宗の開山、道元禅師の「正法眼成」の中に「心身脱落 脱落心身」という言葉があったような気がするのですが、この感じが「溶解体験」と似ている(様な気がするのです)。

その他、禅関係の本の中、特に公案にもなっている「臨済録」や「無門関」などの祖師公案録には多くの「溶解体験」=外界と自己との融合間が多く語られています。ただ、禅の場合、そうした一体感に恍惚としているのではなく(それでは単なる神秘主義になる)、そこからさらに、もう一度、現実の世界に帰り、その溶解体験を日々の生活の上に活かすようになって本物とされるようです。

仏教の本場インドでは空という観点から唯識的思弁論的方向に発達しましたが(大般若経などの大量の大乗仏典として残っています)、仏教が中国に入ってくると共に変容を遂げ、現実性が強くなっていく、これが鈴木大拙の禅仏教の解説書、「金剛禅の成立」などで解説されているのではなかったかと、思うのですが、なにせ最近あまり大拙など読む機会がないので、間違っているかも知れません。禅の公案集を、こうした「溶解体験」から見ていくと、少しは理解が深まるのではとないかと思っています。

ちなみに私は学生時代、長岡禅塾というところに住み込みで、約1年間、禅修行のまねごとをしたことがあります。その時の塾長は森本少省老師という方で、西田幾多郎の3高弟のひとりと呼ばれた方です。森本老師は京都帝国大哲学科卒業後、浄土宗の寺男などをしながら相国寺に参禅を続け、40近くなってからに正式に得度・出家された方です。

私が入門した当時は80才というご高齢でしたが、かくしゃくとして後身の指導にあたっておられました。不肖私は森本老師に参禅を許された最後の弟子ということになっております。

参禅という言葉にはいろいろな意味があるのですが、狭義の意味では、密室で老師と1対1の禅問答をすることを参禅と言います。参禅の内容を公表することは許されていないのですが、「父母未生前、本来の面目如何」(父母が生まれる前のお前の姿を持ってこい)とか「隻手の音声(おんじょう)」(片手の音を聴いてこい)とか、元々答弁不可能な問題にむりやり取り組ませ、精神的極限状態に陥れるます。すると、ある時、突然、何かのきっかけで自己を放下した「無」を体験できるというわけです。これを「百尺竿頭さらに一歩を踏みい出よ」などとも言います。

宮沢賢治というと普通、法華経一本槍のようなイメージが固まっていますが、学生時代は盛岡の北山で参禅もしていますから、禅とは案外つながりがあるのではというのが私の「新説」?です。

ちょっと脇道に寄り過ぎました。

この辺で終わりにしておきます。

なお、小菅健吉を本格的に研究していた方の所在がわかりましので、この場をお借りして中間報告させていただきます。また新たな事実が出てきましたら、正式に連絡させていただきます。

いろいろとご心配をおかけしました。

hamagaki

耕生さま

ご指摘のように、賢治は盛岡農林学校の学生時代までは、禅宗を含め、さまざまな宗派について学んでいますね。

無我の境地なり神秘体験にとどまるのではなく、再び現世に足を着けて、自らの知りえたことを実践するよう説くのは、これも様々な宗教に共通していることです。

親鸞の「往相」と「還相」、井筒俊彦の言葉では「向上道」と「向下道」というようなことがそうでしょうし、「銀河鉄道の夜」でも、ジョバンニが銀河鉄道を降りて、それから現実の世界で生きて行くということでしょうね。

辛文則

浜垣誠司様

おばんです。

島地大等絡みを読んだあと、此処に至って、井筒俊彦老師(私的に格別深く敬愛している個人に勝手に老師と付しています。舟越保武老師とか松本竣介老師とか。白川静老師なども。で、次が石田洵師といった塩梅です。幸か不幸か、「眼と眼を合わせて語り合えた吾が老師」はいません。漱石と稲造は老師ランクですが、賢治は未だ不識なる相手です。向うに追いやるかこちら側へ迎え入れるかで、右往左往しているのだと。)の名が出できましたので、コメントします。

実は、小生が、「漱石テクスト世界と賢治テクスト世界との間の因縁関係性なるや如何」という問題設定を立てる土台となった見識の源になっているのが、井筒老師の『意味の深みへ』から『コスモスとアンチコスモス』へ進み、『意識と本質』へ戻って、『意識の形而上学ー〈大乗起心論〉の哲学ー』へ、なのでした。四十歳代後半から五十歳代前半にかけての十年間は、「井筒俊彦せんせいに礼拝いたします」という感じ。西田幾太郎や鈴木大拙は彼方へ。ご承知のように、井筒師は『老荘』、中国禅語録、『正法眼蔵』などの秀抜な読み手であると同時に現代言語哲学の俊英、しかもユングと昵懇だったという人物です。で、「島地大等は『大乗起信論』の専門研究者だった」、ということの意味を。貴殿も賢治と尾崎文英との間の交流には着目していたことを知って、……。其処から先については道が、……、と。今日は、此処までです。

辛文則

浜垣誠司様

おばんです。

島地大等絡みを読んだあと、此処に至って、井筒俊彦老師(私的に格別深く敬愛している個人に勝手に老師と付しています。舟越保武老師とか松本竣介老師とか。白川静老師なども。で、次が石田洵師といった塩梅です。幸か不幸か、「眼と眼を合わせて語り合えた吾が老師」はいません。漱石と稲造は老師ランクですが、賢治は未だ不識なる相手です。向うに追いやるかこちら側へ迎え入れるかで、右往左往しているのだと。)の名が出できましたので、コメントします。

実は、小生が、「漱石テクスト世界と賢治テクスト世界との間の因縁関係性なるや如何」という問題設定を立てる土台となった見識の源になっているのが、井筒老師の『意味の深みへ』から『コスモスとアンチコスモス』へ進み、『意識と本質』へ戻って、『意識の形而上学ー〈大乗起心論〉の哲学ー』へ、なのでした。四十歳代後半から五十歳代前半にかけての十年間は、「井筒俊彦せんせいに礼拝いたします」という感じ。西田幾太郎や鈴木大拙は彼方へ。ご承知のように、井筒師は『老荘』、中国禅語録、『正法眼蔵』などの秀抜な読み手であると同時に現代言語哲学の俊英、しかもユングと昵懇だったという人物です。で、「島地大等は『大乗起信論』の専門研究者だった」、ということの意味を。貴殿も賢治と尾崎文英との間の交流には着目していたことを知って、……。其処から先については道が、……、と。今日は、此処までです。

辛文則

浜垣誠司様

おばんです。

島地大等絡みを読んだあと、此処に至って、井筒俊彦老師(私的に格別深く敬愛している個人に勝手に老師と付しています。舟越保武老師とか松本竣介老師とか。白川静老師なども。で、次が石田洵師といった塩梅です。幸か不幸か、「眼と眼を合わせて語り合えた吾が老師」はいません。漱石と稲造は老師ランクですが、賢治は未だ不識なる相手です。向うに追いやるかこちら側へ迎え入れるかで、右往左往しているのだと。)の名が出できましたので、コメントします。

実は、小生が、「漱石テクスト世界と賢治テクスト世界との間の因縁関係性なるや如何」という問題設定を立てる土台となった見識の源になっているのが、井筒老師の『意味の深みへ』から『コスモスとアンチコスモス』へ進み、『意識と本質』へ戻って、『意識の形而上学ー〈大乗起心論〉の哲学ー』へ、なのでした。四十歳代後半から五十歳代前半にかけての十年間は、「井筒俊彦せんせいに礼拝いたします」という感じ。西田幾太郎や鈴木大拙は彼方へ。ご承知のように、井筒師は『老荘』、中国禅語録、『正法眼蔵』などの秀抜な読み手であると同時に現代言語哲学の俊英、しかもユングと昵懇だったという人物です。で、「島地大等は『大乗起信論』の専門研究者だった」、ということの意味を。貴殿も賢治と尾崎文英との間の交流には着目していたことを知って、……。其処から先については道が、……、と。今日は、此処までです。

辛文則

浜垣様

おばんでございます。またやってしまいました。余計部は削除ねがいます。何分

禅の求道では、向上道と向下との意味価値観が世俗世間のそれと逆相なのですね。浄土宗や日蓮宗ではどうなのでしょう。華厳や禅は現世主義的なる故に来世利益を大事とはしなかった、からとういって現世利益を大事にしたわけではないですよね。意味や価値の概念対立項はよく考えると厄介です。善悪と美醜は価値対立概念項なんでしょうがさて真偽はどうかと考えると、形式論理システム内での真と偽の間柄は、…。1と0、オンとオフ、○と×など、すっぱりと割り切って処理デキル二元図式世界大暴走しているやに聞きますが、…。で、コンナコトがデキテイルと、……。慥に以って両価両義的、と。

因みに、世俗世間的な向上道から見ると〈自己犠牲〉にしか受け止めようのない、感じ方や考え方、あるいは行為や行動が、その逆相の向上道つまり禅に道う向下道から見ると大志大望という場合も。たとえば、「戦争相手探求意志などは、……。「国益の追求は至上命題なんである」は世俗的価値観からみると誤りとは見做せない訳ですが、〈老荘的聖者道〉あるいは〈釈迦牟尼的聖人道〉から見ると怪しくなってしまう訳ですよね。

また、歴史にその名を遺した芸術家や哲学者や科学者の中には、最上の世評を受けた後、その評価や名声を失う方向に進み入り、収入の道も絶たれ、世情に

後ろ指を指されて死に至った、といった現象は少なからずあるわけですが、そうした人人の道には、〈自己犠牲〉と〈大志探求〉との何方の名が似合うのでしょうかしらん。世情に受け入れられる以前に左様な向下道に進んでしまった〈愚禿〉あるいは〈愚童〉がいたとしても、……。左様な〈貴人変人〉を世情の俗児と同一化するのは果たして如何。〈へんなデクノボー〉はあくまでも〈へんなデクノボー〉といして、ジェネラル化やユニヴァーサル化するよりスペシャル化しておいたほうが、……。

小生としては、むしろ、「世俗から逸脱した異端のエトランゼとしての一大事なる人人としての賢治像や賢治観の方がずっと好きなんですけどね。「ぼくたち・わたしたちとオンナジなんだネ。イイね、イイね、とってもイイネ」、なんてギモズワルー。

一口に、〈聖人〉とか〈聖者〉とか言っても、キリスト教的〈セイント〉と、老荘的な〈聖人〉とは随分とその考え方や行動規範が違っていますよね。賢治が用いた〈昔の聖者〉という名が代理する意味内容もその辺から問い直してみる必要は如何でしょうか。

金慾物慾オンリーでは〈物金閉鎖系〉のブレイクスルーは不可能だという老荘的価値観が欧米で流行したのは、過去・現在・未来のどの時点なんでしょうか。小生の記憶では、……。かの玄侑宗久氏のボキャにはその頃に流行した新語がしばしば登場するような。城戸朱理君や斉藤環君や貴殿の大学時代では、…。

〈トータリティ〉ではなく〈ホロニティ〉という〈全体性〉がj絶望して自死してしまったA・ケストラーの〈全体論(ホーリズム)〉が一斉を風靡した気がしますが、あれから僅か三十年、現今を不揖斐風靡し始めた〈全体性〉は他ならない〈トータリティ〉。「全体主義(トータリタリアニズム)とは独裁主義(オートクラシー)と同一である」という世俗現実証明は既にいやというほどのアクチュアリティが照明していることは、賢明なる耳目の持ち主ならば。

「最高の民主主義が最悪のナチズムを産んだ」という吉田茂の孫の歴史知識は偽ではありませんでしたが歴史認識や歴史理会がどうなっているのかまでは。それだけに、せめて、〈北一輝・田中智学・甘粕正彦・石原莞爾・板垣征四郎〉共和団隊の実態だけは明らめておかないと、などと。それとの因縁関係性との宮澤賢治。そして、それに対立sぢていたと思しき、新渡戸稲造、内村鑑三、原敬、夏目漱石、米内光政などなどの思想形態や如何、と。

hamagaki

辛文則さま、コメントをありがとうございます。

宮沢賢治が、「世俗から逸脱した異端のエトランゼ」という性質を色濃く帯びていたというのは、私も同感です。

賢治もそういう己れを自覚しつつ悩んでいた一方で、その対極的な存在として世俗的権威の代表格であった父政次郎氏も、そのような息子の本質を正しく見抜き、それでこそ二人はつねに緊張関係にあったのでしょう。

異端者が異端者としての自己を肯定的に表現する場合とはまた異なって、自らの中に強い葛藤を抱えながら生き、表現をしたところが、これもまさに宮沢賢治的だったのだろうと思います。