1.前提

- 賢治も嘉内も、「恋の鳥」の歌詞を作品中に引用しているが、二人とも全く同じように言葉を間違えている。このような事態は、二人の一方がもう一方に、歌詞を間違って伝えたことによって起こったと考えるのが自然である(「「勿忘草」の人」参照)。

- 歌詞を(誤って)伝えた方法としては、(1)二人が会って話した、(2)書簡で伝えた、という2つが考えられる。

ここで、賢治から嘉内あての書簡には「恋の鳥」の歌詞が書かれたものは現存しないので、上記をより正確に書き直すと、(1)二人が会って話した、(2)’嘉内が賢治に書簡で伝えた、の2つの方法がありえたことになる。 - 賢治は「カルメン」の舞台を実際に見ていて、その際に「恋の鳥」も聴いたと考えられる(「賢治は「カルメン」を見たか(本篇)」参照)。

- 問題となる時期前後の賢治の東京滞在は、1917年(大正6年)1月4日~6日、1918年(大正7年)12月26日~1919年(大正8年)3月上旬、1921年(大正10年)1月24日~8月頃。

一方、嘉内の東京滞在は、1918年(大正7年)4月19日~11月、1919年(大正8年)8月~9月、同年12月~1920年(大正9年)11月。なお、嘉内はこの間の1919年3月4日~12日に盛岡に行っており、東京を「通過」はしている。

2.「カルメン」の上演日

北原白秋作詞・中山晋平作曲の「恋の鳥」という歌が最初に唄われたのは、松井須磨子がカルメン役を演じた「芸術座」の公演においてでした。

「芸術座」の「カルメン」は、1919年(大正8年)1月1日が初日で、10日間上演の予定でしたが、1月5日未明に主役の松井須磨子が自殺してしまったため、公演は1月4日で中止となり、「芸術座」も解散してしまいます。

その後の経緯について、松本克平著『日本新劇史』(筑摩書房, 1975)は、次のように述べています。

須磨子を失った座員二十余名は、すぐに生活問題に追われなければならなかった。大部分はちりぢりばらばらになっていった。その中の数人はまず中村吉蔵の下に集った。そして二人(引用者注:島村抱月と松井須磨子)の死の生々しい衝撃のまだ消えないうちに「新芸術座」を結成、松竹と提携した。そして三月一日から十四日まで有楽座で旗揚げをした。まことにすばやい旗揚げである。演し物は須磨子の最後の舞台となった『カルメン』と『肉店』で、須磨子の追悼公演という誰でもやる手であった。監督は川村花菱。須磨子の代りは中山歌子であった。(中略)

中山歌子は帝劇洋劇部の出身だけあってカルメンの「煙草のめのめ」や「恋の鳥」の劇中歌は須磨子よりは音楽的であったという。歌子のカルメンは好評ではあったが、共演者は須磨子の強烈な個性的イメージを払拭することが出来ないで困ったという。(中略)

つづいて新芸術座は関西巡業に赴いた。さらに九月には『肉店』を『剃刀』につきかえて東北、北海道へ。須磨子の三七日もたたないうちに旗揚げは不謹慎だと言って参加を渋り、浅草の石井漠の「東京歌劇座」や「七声歌劇団」に出演していた田辺若男は、この旅から新芸術座に加わった。『剃刀』の木村為吉の役は田辺の当り役であったからだった。北海道から戻って宇都宮まで来るに及んで須磨子追悼の看板も効き目がなくなり、一座は一文無しになって帰京した。そして陣容を建て直し、再び松竹の手で浅草御国座(後の松竹座)に出演した。カルメンはやはり歌子であった。ホセの森英次郎は退き、新派の村田正雄が代った。

だが、九ヵ月にわたるカルメンの巡業に人々は疲れ果てた。まして生活のため以外にすでに積極的な目的のない新芸術座であった。

そこへ大阪の沢正から応援を頼みに来たのであった。沢正の任期と独裁に反旗をひるがえした中田正造、小川隆ら四名は十一月、新国劇を脱退して新声劇を起こし、沢正の剣劇に対抗しようとしていた。吉蔵以下の面々は今や道頓堀を席捲しようとしている沢正を応援することに衆議一決して、ここに新芸術座は解散したのであった。

また、増井敬二著『浅草オペラ物語』(芸術現代社, 1990)には、「カルメン」公演の略史について、次のように述べられています。

「カルメン」も日本では新劇として大正八年一月に松井須磨子が演じ、しかも公演中に彼女が自殺したことで知られていた。また浅草オペラでは、大正七年三月に河合澄子が獏与太平の編作した「カーメン」を初演し、また伊庭孝の脚色した高木徳子の「カルメン物語」や、八年十二月に金竜館で、松井須磨子をしのぶ長尾史緑脚色の二場だけの「カルメン」があったが、どれもオペラの原曲とはかなり雰囲気の違うものだった。

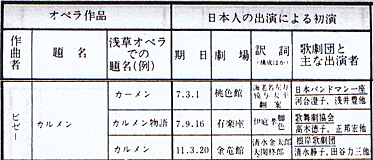

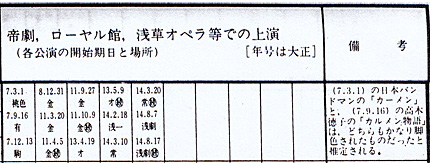

一方、増井敬二著『日本のオペラ』(東京音楽社, 1984)には、大正時代の東京におけるオペラ「カルメン」の上演記録が掲載されています。下の表は同書より抜萃したもので、もとは横に一つながりの表であったものを、スペースの都合上、二段に分けています。

上の表で、「8.12.31/金」と書いてあるのは、『浅草オペラ物語』の引用中に「八年十二月に金竜館で、松井須磨子をしのぶ長尾史緑脚色の二場だけの「カルメン」があった」と書かれているものに相当すると思われます。「追悼公演」であることから、おそらく年をまたいで元日以降には行われなかったでしょう。これも、「二場のみ」ではありますが、「松井須磨子追悼」という趣旨からは、劇中で「恋の鳥」が唄われた可能性はあると思われます。

あと上の表では、大正7年の公演はそれぞれ独自の脚色であり、また大正11年3月20日以降の公演は、ビゼー作曲の原曲どおりの公演ですから、これらの劇中に「恋の鳥」が唄われた可能性はありません。

以上の資料から、劇中で「恋の鳥」が唄われるヴァージョンの「カルメン」の公演が行われた日程をまとめると、次のようになります。

- 1919年(大正8年)1月1日~4日(芸術座):浅草・有楽座

- 1919年(大正8年)3月1日~14日(新芸術座):浅草・有楽座

- 1919年(大正8年)3月?~8月?(新芸術座):関西巡業

- 1919年(大正8年)9月~11月?(新芸術座)東北・北海道巡業

- 1919年(大正8年)11月(新芸術座):浅草・御国座

- 1919年(大正8年)12月31日(長尾史緑脚色):浅草・金竜館

3.賢治が「カルメン」を見た日

上の上演日程のうちで、賢治の東京滞在期間と重なるのは、1. および 2. です。賢治は、トシの看病のために、母とともに1918年(大正7年)12月26日に東京に出てきて、「雲台館」に宿泊します。賢治が東京から花巻に帰った正確な日付けはわかっていませんが、1919年(大正8年)3月3日に東京で雛の節句を祝ったと『新校本全集』年譜篇にありますから、3月3日よりは後になります。

賢治がはたして、1月1日~4日の芸術座公演を見たかと考えてみると、この頃はまだ上京して間もなく、トシの容態も重篤でしたから、賢治が呑気に浅草へ観劇に行ったとはちょっと思えません。したがって、賢治が東京で「カルメン」を見たとすると、3月1日から浅草・有楽座で行われていた「新芸術座」の公演だっただろうと思われます。

賢治がはたして、1月1日~4日の芸術座公演を見たかと考えてみると、この頃はまだ上京して間もなく、トシの容態も重篤でしたから、賢治が呑気に浅草へ観劇に行ったとはちょっと思えません。したがって、賢治が東京で「カルメン」を見たとすると、3月1日から浅草・有楽座で行われていた「新芸術座」の公演だっただろうと思われます。

ということは、この時「恋の鳥」を唄ったのは、おそらく中山歌子(右写真:松本克平『日本新劇史』より)だったわけですね。

ただ、賢治が東京で「カルメン」を見たとはかぎらず、上の 4. にあるように「新芸術座」はこの年の9月~11月に東北・北海道巡業もしています。賢治がこれを見た可能性も否定できません。

しかし、その直前の〔8月20日前後〕と推定されている嘉内あて「書簡154」には、当時の賢治の様子が次のように書かれています。

私の父はちかごろ毎日申します。「きさまは世間のこの苦しい中で農林の学校を出ながら何のざまだ。何か考へろ。みんなのためになれ。錦絵なんかを折角ひねくりまわすとは不届千万。アメリカへ行かうのと考へるとは不見識の骨頂。きさまはとうとう人生の第一義を忘れて邪道にふみ入ったな。」

このような家庭の状況では、岩手県のどこかに巡業が来たとしても、「カルメン」などという不道徳な女が出てくる劇を見に行くなどとは、賢治もとても家族に言い出せなかっただろうと思います。この時の興行日程については、また折があれば調べてみたいとも思いますが、私としては賢治が地元近くでこの巡業公演の「カルメン」を見た可能性は、低いと考えます。

ちなみに、中山歌子による「カルメン」劇中歌のうち、「酒場の唄」「煙草のめのめ」は、「浅草オペラとオーケストラ」というページの下の方から聴くことができます。賢治が観劇したとほとんど同じ頃の録音です。

それから「恋の鳥」は、拙作のMP3を「とらよとすればその手から…」というページで聴けます。

4.嘉内は「カルメン」を見たか

嘉内が、上記の「カルメン」公演のいずれかを見たとすると、その可能性がありえるのは、上の「6. 1919年(大正8年)12月31日」のみです。この12月1日から嘉内は1年志願兵として陸軍近衛輜重兵大隊に入り、東京にいたのです。しかし、大晦日の12月31日に嘉内がどういう状況にあったのかはわかりません。休暇であれば故郷に帰っていたかもしれませんし、休暇でなければ観劇など行けません。

すなわち、ここで嘉内が「カルメン」を見たと仮定することには、若干の無理があるでしょう。

一方、私として気になるのは、嘉内が1919年(大正8年)3月4日から、元同級生の卒業を祝うために盛岡へ行ったことです。この際、途中で東京を通過しますが、もし東京で途中下車すれば、上の 2. のカルメンを見ることができたわけです。

それより何よりも、この時、東京にはまだ賢治がいたのです。もしも嘉内が東京で途中下車したとすれば、その理由は「カルメン」を見るためというよりも、賢治に約1年ぶりに会うためだったでしょう。ただ、この「途中下車」という仮定も、かなり空想的なものではあります。

という風に、客観的に考えてみると、嘉内が「カルメン」を見た可能性は低いと言わざるをえません。

しかし、ここで冒頭に述べた「前提」に戻ると、もしも嘉内が「カルメン」を見ていなければ、嘉内が賢治あての書簡によって、「恋の鳥」の歌詞を伝えたという可能性は消えます。

すると、二人が「恋の鳥」の歌詞を共有した方法としては、(1)の「二人が会って話した」というものしか残らなくなります。これまで明らかになっているかぎりでは、「恋の鳥」が世に出た1919年(大正8年)以降で、賢治と嘉内が会ったのは、1921年(大正10年)7月のみです。

5.ありうる可能性

以上を整理してみます。賢治と嘉内が「恋の鳥」の歌詞を共有した状況として、考えられる可能性は、以下のとおりです。

- 賢治は、1919年(大正8年)1月の「芸術座」公演、3月の「新芸術座」公演、9月~11月の東北巡業のいずれかを見た。

嘉内は、12月31日の長尾史緑脚色公演を浅草・金竜館で見て、その後、「恋の鳥」の誤った歌詞を書簡で賢治に書き送った。 - 賢治は、1919年(大正8年)1月の「芸術座」公演、3月の「新芸術座」公演、9月~11月の東北巡業のいずれかを見た。

嘉内が「カルメン」を見ていたかどうかは問わない。後に「恋の鳥」はかなり流行したので、劇を見ていなくても嘉内がこの歌を知っていた可能性はある。

そして、1921年(大正10年)7月に賢治と嘉内が東京で会った際、「カルメン」あるいは「恋の鳥」について二人は話し合ったが、どちらかの記憶違いによって、「恋の鳥」の歌詞を誤って共有した。 - 嘉内は、1919年(大正8年)3月初めに盛岡へ向かう途中、東京で下車して賢治に会った。

3a. 賢治は嘉内と会った時すでに1月の「芸術座」公演か3月

の「新芸術座」公演のいずれかを見ていて、その話を嘉

内にした際に、「恋の鳥」の歌詞を誤って伝えた。

3b. 賢治と嘉内は、二人で一緒に、浅草・有楽座で「新芸術

座」の「カルメン」を見た。観劇後に「恋の鳥」について話

し合った際に、どちらかの記憶違いによって、歌詞を誤っ

て共有した。

それぞれの設定について、どんな印象を持たれたでしょうか。こうやって並べてみると、どれも「ありそうにない」ことに見えてしまうので困りますが、ここまでずっと見ていただいたように、理屈で考えていくと、上のうちのどれか一つは正しいことになるのです。

1. に関しては、兵役中の嘉内が大晦日に浅草で観劇をしたと仮定するのが、まず苦しいところです。それに、賢治は「カルメン」を見たことをそれまで嘉内に知らせていないわけですから、嘉内も同じ「カルメン」を見たというのは、幸運な偶然です。こんな格好の共通の話題ができたのに、それを知らされた賢治が1920年以降の嘉内あての書簡において、全くこれに触れていないのは、かなり不自然です。

2. に関しては、二人にとって非常に深刻な、結果的に最後となった会見において、はたして「カルメン」の話などするような余裕があったのか、ということが問題です。賢治としては「恋の鳥」の話などよりも、嘉内が国柱会に入って自分と同じ道を進んでくれるかが、何よりも重要な議題だったはずです。また、賢治が「カルメン」を見てからこの時までに2年もの月日が経過しており、この2年間に賢治から嘉内あての書簡で一度も話題になったことのなかった「カルメン」「恋の鳥」の話が、なぜこの面会時に出てきたのかも不思議です。

3. は、東京における嘉内の「途中下車」という空想的な仮定から出発しているところが、最大の難点です。賢治と嘉内が東京で、これまでは未知の面会をしていたということにもなってしまいます。しかし、以前に「東京デオ目ニカゝッタコロ」という記事に書いたように、1920年(大正9年)7月22日付けの嘉内あて「書簡166」を見ると、この書簡以前に二人が東京で会っていたのではないかと疑わせるふしもあるのです。

もしも 3. が正解であれば、これは「東京におけるもう一つの面会」の内容について、若干の示唆を与えてくれているわけです。

【追記】

その後、この問題にはまだもう一つ別の解がありうることを、signaless さんからご教示いただきました。それは sora さんのご意見なのですが、あらためて私なりに文章にすれば、次のようなことです。

4. 嘉内は、賢治から贈られた『春と修羅』を読み、そこに収めら

れている作品「習作」に(字句を誤って)引用されていた「恋

の鳥」の歌詞を、再び引用する形で「勿忘草の歌」に取り入

れた。

賢治から嘉内に贈られた『春と修羅』は今も保阪家に現存しており、嘉内が賢治の作品「習作」を読んでいたことは確実です。ですから上記のように考えるのが、最も自然で蓋然性の高い解釈だろうと、今や私も感じます。

当初私は、二人が距離を置いて情報を伝達する手段としては「書簡」しか念頭になく、賢治から嘉内への書簡で「恋の鳥」に言及したものは現存しないことから、この方向性は頭から除外してしまうという過ちをおかしていました。しかし実は書簡以外に、「『春と修羅』の作品テクスト」という、さらに重要で確実な伝達手段があったのです。

というわけで、長々とややこしい仮定にお付き合いいただいたのに、貴重なお時間を無駄にしたようで申しわけありません。

ただ、1919年(大正8年)3月に賢治と嘉内が東京で会わなかったかどうかということは、これとはいちおう別の問題として、残しておきたいと思います。

signaless

実に細やかにお調べになられていて、毎度ながら脱帽です。どうやら賢治が「カルメン」を見た可能性はあっても、嘉内が見た可能性は低そうですね。

私も「とらよとすれば・・・」のフレーズから、このところいろんなことを考えていましたが、そうしたらいつの間にか年末になってしまっていました。

hamagaki

signaless さま、ありがとうございます。貴ブログの記事を拝見して、目からうろこが落ちました。

私は上の記事において、二人が距離を置いて情報を伝達する手段としては「書簡」しか考えておらず、賢治から嘉内への書簡で「恋の鳥」に言及したものは現存しないことから、この方向性は頭から除外してしまっていました。しかし、ご指摘のように「『春と修羅』の作品テキストを通して」という、何とも明白で意義深い方法があったわけですね。思い至らなかった私が愚かでした。

嘉内が、賢治から贈られた『春と修羅』を開き「習作」を読んで、そこに(字句を誤って)引用されていた「とらよとすればその手から・・・」を見て、それを承けて「勿忘草の歌」に引用したと考えるのが、もっとも自然で妥当だと私も感じます。

これは記事の結論にも関わる事柄なので、更新環境が整い次第、本文にも追記させていただきます。

それにしても、二人の最後の会見まで2年近くの間、「捕らよ」というスタンスで迫っていたのは一貫して賢治の方で、結局のところ嘉内はその手から離れて甲州の空へと飛び立ってしまったわけですが、嘉内はいったいどういう心境で、この「とらよとすれば・・・」という賢治が書いた一節に目を留め、歌にしたんでしょうかね・・・。

今回、もとは以前の signaless さんのコメントにおけるご示唆から、私も当時の「カルメン」について調べてみて、いろいろ勉強になりました。

気がついたらもう大晦日ですが、今年もありがとうございました。

来年もよろしくお願い申し上げます。

signaless

hamagakiさま、あけましておめでとうございます。

お正月は実家に帰っていたので、お返事が今になってしまいました。

このサイトも11年目をお迎えになるとのこと、誠におめでとうございます。毎回勉強させて頂いたり、気付かされたりで本当に素晴らしいと思います。これからも、楽しみにしています。末永くお続けになって下さることを願っています。

さて、上記の「『春と修羅』のテキストを通して」という件ですが、実はこのことを私に最初に示唆してくださったのは私のブログにコメントを入れて下さるsoraさん

なのですが、私の言葉足らずで、そのいきさつをきちんと表すことなくアップしてしまいました。しばらく記事をさげていますが、近いうちに書き直して再度アップしますのでご了承下さい。

初めにその事(『春と修羅』のテキストを読んでから嘉内がそれを歌詞に取り入れたとする考え)を聞いたときには、実感が今ひとつ湧いてこなかったのですが、書簡102aのことや東京での再会のことをいろいろ考えているうちに、やはりどうにもそのとおりのような気がして仕方がなくなってきたのです。

皆様にはご迷惑をおかけしました。

とてもhamagakiさまのような細密な検証はできませんが、今年も私は私なりに、たとえ蝸牛やカメの歩みでも賢治やアザリア達を追いかけていきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

hamagaki

signaless さま、お返事をありがとうございます。

その後、はたしてこのような形で一時的に貴ブログ中に書かれた内容を、間接的であれ引用させていただいてよかったのかと気になっておりましたが、不適切でしたらご連絡下さい。

私はいつも「机上の空論」ばかりこねているような気がしますが(しかし時間が許せば、現地へ飛んでいくのも大好きなのですが)、なにとぞ今後ともよろしくお願いします。