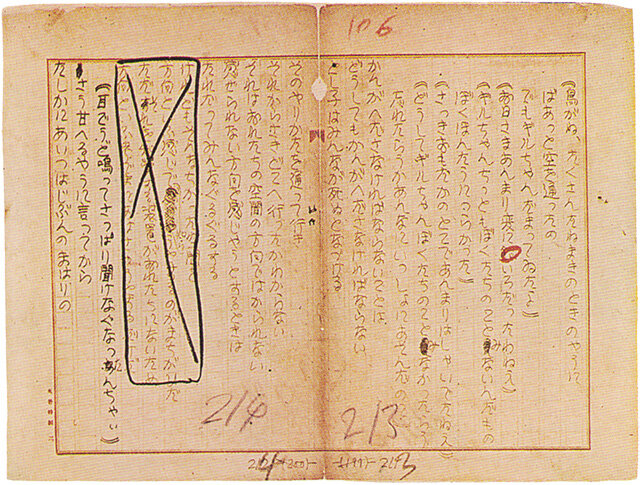

下の画像は、先日の「『春と修羅』編成経過の「第五段階」」という記事でも引用した、「青森挽歌」前半部(69行目~88行目)の詩集印刷用原稿(第一〇二葉)です。

『新校本宮澤賢治全集』第2巻口絵より

この用紙の左の方に、墨で大きく四角に囲んで×印を付けて、削除している部分があります。

本日は、ここで削除された内容について、考えてみたいと思います。

※

この時に削除された部分とその前後のテクストは、下記にようになっています。削除された部分は、赤字にしています。

かんがへださなければならないことは

どうしてもかんがへださなければならない

とし子はみんなが死ぬとなづける

そのやりかたを通って行き

それからさきどこへ行ったかわからない

それはおれたちの空間の方向ではかられない

感ぜられない方向を感じやうとするときは

たれだってみんなぐるぐるする

けれどもそんなちがった空間を

方向といふ感じで感じやうとするのがまちがひだ

ただそれを知覚する装置がおれたちにないため

方向といふ考でまにあはせやうとするだけだ

《耳ごうど鳴ってさっぱり聞けなぐなったんちゃぃ》

ここで賢治は、花巻から青森に向かう夜行列車に乗りながら、前年11月に死んだ妹トシの「行き先」について、考えようとしています。

トシは、「みんなが死ぬとなづける/そのやりかたを通って行き/それからさきどこへ行ったかわからない」のが、冷徹な現実です。

しかしその紛れもない現実を前に、簡単には引き下がろうとしない賢治は、「どこへ行ったかわからない」のはなぜなのか、考察を進めます。

そこでまず提出されるのは、「それ(=トシの行き先)はおれたちの空間の方向ではかられない」からだ、という考えです。この「おれたちの空間の方向でははかられない」方向のことを、次の行では「感ぜられない方向」と呼んでいます。

これは、非常に独特な考え方です。

私たちが目にしているこの世界に、「はかられない」「感ぜられない」方向があるなどというのは、20世紀初頭までの一般人にとっては、意味不明な言説だったでしょう。ところが、すでに19世紀のうちから数学者たちは、この世界が三次元であるのに対して、四次元や五次元などさらに高次元の空間や物体を想定することが可能で、それがどのような性質を持つのかということについて、理論を構築していました。

そのような基盤の上に立ち、アインシュタインは1905年に特殊相対性理論を発表して、空間の三次元に時間の一次元を加えた「四次元時空」において、物理現象を記述するという方法を採りました。この理論が世界的に一大ブームを巻き起こし、1922年11月~12月にはアインシュタインが来日したことを契機に、日本でも「四次元」という言葉やイメージが、流行したのです。

その影響の一端は、賢治が『春と修羅』の「序」に書いた「すべてこれらの命題は/心象や時間それ自身の性質として/第四次延長のなかで主張されます」という言葉にも認められますし、先日の「賢治における四次元と異空間の由来」という記事で引用したように、木村泰賢という仏教学者は、1922年に刊行した『原始仏教思想論』において、死後の「当体」の行き先は、我々の感じるこの空間とは異なった、「第四階(The fourth dimension)の範囲に属すというべき」と述べるのです。

とにかく、生あるものは必ず滅するが法として定まれる運命である。乍併、仏陀に従へば、この死と共に、吾等の生命は絶滅し去るものではない。いかにも意識的の活動はその五根の破壊に伴つて休止するけれども、生きんとする根本意志即ち無明は生時の経験即ち業カルマをその性格として刻みつけて継続する。而もこの性格中には、開発すれば、五蘊となるべき可能性を具備するは勿論、性格に応じて自らを特定の有情に実現し創造するの力を具するものである。但し生命のこの当体を以て、空間的存在の如くに考へて、何処にか、何等かの形を以て彷徨ひゐるかの如くに解してはならぬ。何んとなれば空間的存在とは物質を予想することであるけれども、生命のこの当体は物質的存在ではないから、空間的に之を取扱うことが出来ぬからである。〔中略〕これ即ち仏教に於ける輪廻の主体が通常の半物質的霊魂観と大に異る所で仏陀の真諦的見地からすれば、この当体の生命は今風に言へば、所謂、第四階(The fourth dimension)の範囲に属すというべきであらう。

(『原始仏教思想論』pp.180-182)

ここで木村泰賢は、死者の行き先は我々の三次元の空間とは異なった、第四次元の方向にあると比喩的に述べているわけで、これは賢治が上記「青森挽歌」でトシの行き先を、「おれたちの空間の方向ではかられない」「感ぜられない方向」と表現していることと、ぴったりと一致しています。

そして先日の記事では、この一致を根拠として、賢治は木村の『原始仏教思想論』を読んでいたのだろうと考えたのでした。

他方、このような「死後の世界=別次元の方向」という考えに対して、「青森挽歌」ではそれとは異なったまた別の考えが示されます。

「ちがった空間を/方向といふ感じで感じやうとするのがまちがひだ」として、前行までの考えを棄却し、その代わりに「ただそれを知覚する装置がおれたちにないため/方向といふ考でまにあはせやうとするだけだ」と述べるのです。

これは、死者の行き先が「わからない」のは、その方向の特殊性のためではなく、それを「知覚する装置」が普通の人間には備わっていないからだ、とする考えです。

こちらの考えに立てば、それなら「知覚する装置」さえあれば、死者の行き先でも、異空間の様子でも、知ることができるのだということになります。

これは、たとえば「仏(如来)」や「菩薩」であれば、人間界の様子でも、地獄界や餓鬼界で苦しんでいる衆生の様子でも、常に

※

ここでちょっと連想するのは、賢治はここで「それを知覚する装置がおれたちにない」と書いていますが、実は賢治自身は、自分には多少とも異界の様子を知覚する能力があると、考えていたふしがあることです。

たとえば、同僚教師の白藤慈秀は、賢治が「餓鬼」の声を聞いたと言っていた話を記録しています。

餓鬼との出合い

宮沢さんは学校の農業実習が終ると、実習服のままの姿で、いつもの心象スケッチ集をポケットに入れて出て行く。どこに行くというあてもなく気のむくまま、足のすすむままに歩いていく。実習の疲れも忘れ、きのうは田圃のほとり、今日は野原というように思索の頭を下げながら静かに歩いていく姿が思い出される。

そして夕刻に学校に帰って来る。私はこのようなとき、いつもどこに行って来ましたかとたずねると、きょうは学校から程近い北万丁目付近の田圃を歩いて来ましたという。今日はどんなことをスケッチして来ましたかと聞くと次のようなことを話された。

田圃の畦道の一隅に大きな石塊が置かれてあるので不思議に思いました。畦の一隅に何故このような石が一つだけ置かれてあるかと疑い、この石には何んの文字も刻まれていないからその理由はわからない、何んの理由なしに自然に石塊一つだけある筈はない。これには何かの目じるしに置かれたに相違ないと考えた。その昔、この辺一帯が野原であったころ人畜類を埋葬したときの目じるしに置いたものに相違ない。また石の代りに松や杉を植えてある場所もある。こういうことを考えながらこの石塊の前に立って経を読み、跪座して瞑想にふけると、その石塊の下から微かな呻き声が聞えてくるのです。この声は仏教でいう餓鬼の声である。なお耳を澄ましていると、次第に凄じい声に変ってきました。それは食物の争奪の叫びごえであったと語った。

宮沢さんに「ガキ」の世界というものは私どもの感覚によって、とらえられる世界でありますかと問うた。宮沢さんはそれはできます、と答えた。この問題についてしばらく論じ合ったことがあった。宮沢さんは高僧伝の中から餓鬼に関しての実話を引証して話された。(白藤慈秀『こぼれ話宮沢賢治』pp.28-29)

白藤が、「「ガキ」の世界というものは私どもの感覚によって、とらえられる世界でありますか」と(半信半疑に?)問うたのに対し、賢治ははっきり「それはできます」と答えているわけですから、他の人はともかく、自分にはそういう知覚能力があると考えていたのでしょう。

また、「小岩井農場」の清書後手入稿では、後の「パート四」に相当する箇所で、次のように述べられます。

〔冒頭部草稿何枚か欠〕

一体これは幻想なのか。

決して幻想ではないぞ。

透明なたましひの一列が

小岩井農場の日光の中を

調子をそろへてあるくこと

これがどうして偽だらう。

どうしてそれを反証する。

誰かがこれを感じない

それは向ふがまちがひだ

みんながこれを感じない

それはみんながわるいのだ。

あんまり月並過ぎるのだ。

誰でもきっとさう云ふのだ。

これは詩集印刷用原稿では、瓔珞をかけた「すあしのこどもら」が、一列になって歩いてくる様子が見えるところですが、賢治は上記でこれについて「幻想なのか」と自問して、「決して幻想ではないぞ」と断じ、さらに「誰かがこれを感じない/それは向ふがまちがひだ/みんながこれを感じない/それはみんながわるいのだ」と述べて、自分のような知覚能力がない「みんな」の方が悪いのだとまで言っています。

自分の方が、残りの大多数の人よりも優越しているのだと言わんばかりです。

上のような賢治の言葉からすると、死者の行方=他界について多くの人間が「わからない」理由は、その「方向」が認識できないのだという木村泰賢の考えよりも、「知覚の装置」の有無の問題だという考えの方が、賢治にとってはしっくりするものだったのではないかと思われます。

彼自身、自分にはそういう特殊な知覚能力があると思っていたからこそ、北方に旅をすれば死んだトシとも何らかの交流ができるかもしれないとひそかに考えて、樺太へと旅に出たのではなかったでしょうか。

しかし「青森挽歌」では、結局そのような「知覚能力説」を記した部分は削除されてしまい、「方向説」の方だけが残されることになっています。

それはいったいなぜだったのでしょうか。

※

ここで最初に一つ押さえておかなければならないのは、冒頭の画像のように賢治が「墨」で行った手入れは、純粋にテクスト自体に修正の必要があったというよりも、他の部分の原稿を差し替えてページ数が増えてしまった分だけ減らす必要があったために、やむを得ず削った感もある部分だということです。これは、『新校本全集』第2巻校異篇の詩集編成経過では、第三段階④の「墨による手入れをしてノンブルのずれを調整」と書かれている過程であり、また校異篇巻末の「『春と修羅』詩集印刷用原稿に関する補説」では、「問題箇所12」として挙げられている部分です。

したがってこの削除箇所は、上のような事情がなければ残されていたかもしれない部分なのですが、しかしそれでもやむを得ず削除をするにあたって、「方向説」の方は残し、「知覚能力説」の方は削除したという賢治の選択には、何らかの意味はあったはずで、そこでその理由について考えてみるわけです。

実は、「小岩井農場」においても、上に引用した段階から後になると、賢治は自分の特異な知覚能力(幻想)を肯定する態度を、改めているのです。詩集印刷用原稿では、《幻想が向ふから迫ってくるときは/もうにんげんの壊れるときだ》、あるいは《もう決定した そっちへ行くな/これらはみんなただしくない/いま疲れてかたちを更へたおまへの信仰から/発散して酸えたひかりの澱だ》として自らを戒め、「さあはっきり眼をあいてたれにも見え/明確に物理学の法則にしたがふ/これら実在の現象のなかから/あたらしくまっすぐに起て」と、客観性・普遍性をこそ尊重して進んで行くことを、宣言するのです。

これは杉浦静さんが、「幻想への価値付けの逆転」(『宮沢賢治 明滅する春と修羅』p.71)と呼んだ事態です。

一方、「青森挽歌」の上記の削除箇所では、「小岩井農場」のように、異界に対する自分の知覚能力が優れているなどと示唆しているわけではありませんし、自らの「幻想」に価値付けをしているわけでもありません。この箇所のテクスト自体は、その意味で特に問題が感じられるものではなく、だからこそ詩集編成経過の遅い段階まで、残されていたのでしょう。

しかしながら、この箇所で肯定されていた異界への「知覚能力説」というのは、「小岩井農場」の方ではやや自己中心的な主張の背景にあったものであり、また期待した結果は得られなかった樺太旅行の、動機の一つにもなっていたものとも言えます。

賢治としては、亡き妹という「ひとりをいのる」態度から離れ、「みんな」のために生きるという『春と修羅』の最終テーマを際立たせるためには、「個」の「知覚する装置」を重視する考えは、取り除いておいた方がよいと考えたのかもしれません。

しかしこれは、あくまで『春と修羅』という詩集を一つのテーマのもとに整えるための措置であって、その後の賢治が、幻想的なものを重視しなくなったというわけではありません。

「春と修羅 第二集」になっても、様々な幻想的体験の描写は豊富に登場し続けますし、それがまた賢治の作品の魅力の一つでもあるのは同様です。

コメント