血のつながった家族に限らず、広範囲の人々を兄弟姉妹と同じく大切な仲間と見なす態度や思想のことを、「同胞主義」あるいは「同胞思想」と呼びます。(「胞」は「

たとえばキリスト教でも、「天におられる私の父の御心を行う人は誰でも、私の兄弟、姉妹、また母なのだ」(マタイによる福音書12:50)というイエスの言葉に表れているように、神への信仰を共有する人々はみな同胞である、という考えが根本にあります。

宮澤賢治も、仏教への篤い信仰に基づき、全ての生き物は父母兄弟姉妹であるという考えを抱いていて、作品も含め様々な形でそれを表現しています。そして時にその思いは、一般の人々が持つ同胞意識をはるかに越えて、かなり独特な様相を呈することもありました。

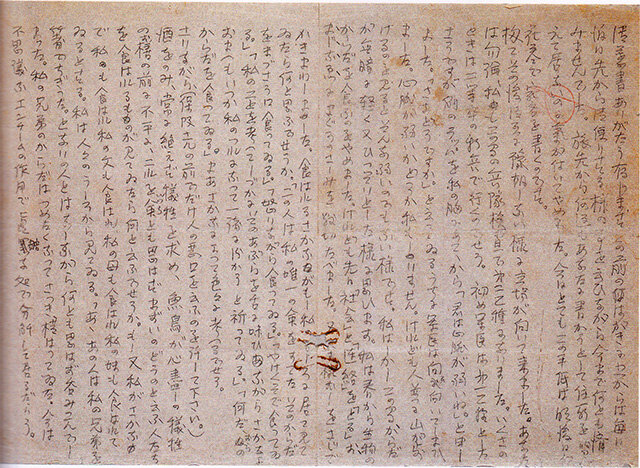

たとえば、1918年の保阪嘉内あて書簡では、人が魚を食べている様子を見ると、下記のようなことを想像せずにいられないのだと書いています。

もし又私がさかなで私も食はれ私の父も食はれ私の母も食はれ私の妹も食はれてゐるとする。私は人々のうしろから見てゐる。「あゝあの人は私の兄弟を箸でちぎった。となりの人とはなしながら何とも思はず呑みこんでしまった。私の兄弟のからだはつめたくなってさっき、横はってゐた。今は不思議なエンチームの作用で真暗な処で分解して居るだらう。われらの眷属をあげて尊い惜しい命をすてゝさゝげたものは人々の一寸のあはれみをも買へない。」

私は前にさかなだったことがあって食はれたにちがひありません。(保阪嘉内あて書簡63)

仏教では、全ての生き物は死ぬたびに六道で輪廻転生を繰り返すと考えるので、現世で人間である自分も、前の生では獣だったり魚だったりした可能性があるということになります。賢治はそのような世界観を前提として、人が魚を食べているところを見ると、その魚は前の生における自分の父母兄弟姉妹だという思いにとらわれて、苦しくてたまらないと訴えているのです。

一般人からすると、「何もそこまで考えなくても……」と思ってしまいますが、こういう過剰なところが、賢治独特の鋭敏な感受性なのだと考えられてきました。

また有名な例として、「青森挽歌」や「〔手紙 四〕」や「銀河鉄道の夜(初期形第三次稿)」には、特定の死者ばかりを思うことは、自制して慎まなければならないとする言葉があります。

《みんなむかしからのきやうだいなのだから

けつしてひとりをいのつてはいけない》

ああ わたくしはけつしてさうしませんでした

あいつがなくなつてからあとのよるひる

わたくしはただの一どたりと

あいつだけがいいとこに行けばいいと

さういのりはしなかつたとおもひます(「青森挽歌」)

チユンセはポーセをたづねることはむだだ。なぜならどんなこどもでも、また、はたけではたらいていゐるひとでも、汽車の中で苹果をたべてゐるひとでも、また歌ふ鳥や歌はない鳥、青や黒やのあらゆる魚、あらゆるけものも、あらゆる虫も、みんな、みんな、むかしからのおたがひのきやうだいなのだから。

(「〔手紙 四〕」)

「おまへのともだちがどこかへ行ったのだらう。あのひとはね、ほんたうにこんや遠くへ行ったのだ。おまへはもうカムパネルラをさがしてもむだだ。」

「ああ、どうしてさうなんですか。ぼくはカムパネルラといっしょにまっすぐに行かうと云ったんです。」

「あゝ、さうだ。みんながさう考へる。けれどもいっしょに行けない。そしてみんながカムパネルラだ。おまへがあうどんなひとでもみんな何べんもおまへといっしょに苹果をたべたり汽車に乗ったりしたのだ。だからやっぱりおまへはさっき考へたやうにあらゆるひとのいちばんの幸福をさがしみんなと一しょに早くそこへ行くがいゝ。そこでばかりおまへはほんたうにカムパネルラといつまでもいっしょに行けるのだ。」(「銀河鉄道の夜(初期形第三次稿)」)

上記の「青森挽歌」において賢治は、自分の肉親であるトシの冥福ばかりを祈ることはやめて、すべての生き物の幸せを等しく追求しなければならないのだと自らに戒めており、同様の考えを「〔手紙 四〕」や「銀河鉄道の夜(初期形第三次稿)」でも、繰り返しているわけです。

ここでも賢治は、すべての生き物は輪廻転生の中で一度は自分の兄弟だったことがあるのだから、この現世の肉親や親友のことばかり思うのは、現世における利己的な執着だとして斥けているのです。

誰しも大切な肉親が亡くなると、その追善供養をして冥福を祈るのは当然のことと思うでしょうが、賢治はそうは考えず、あくまで「みんな」を重視するのです。これも賢治の過激さに見えます。

さらに、高瀬露あてと推測されている1929年頃の書簡下書には、次のように書いています。

私は一人一人について特別な愛といふやうなものは持ちませんし持ちたくもありません。さういふ愛を持つものは結局じぶんの子どもだけが大切といふあたり前のことになりますから。

この書簡下書は、高瀬露との関係への誤解を避けるために、ことさら「愛」に対して否定的な書き方をしている面もあるかと思われますが、しかし賢治が「じぶんの子どもだけが大切」というような肉親への執着に陥らないようにと厳しく自戒しつつ、「あらゆるひとのいちばんの幸福」を探さなければならないと考えていたのは、確かだったと思われます。そしてそのためには、「特別な愛といふやうなものは持ちませんし持ちたくもありません」とまで言うのです。

何とも寂しい言葉ではありませんか。

しかし考えてみれば、昔から仏教を本当に究めようとする人は、家族との縁を切って「出家」することによって、自らを肉親の情から切り離し、個人に対して「特別な愛」を持たないようにしてきたわけです。

賢治自身も、1921年には「家出」をして国柱会での布教活動に没頭しますし、1926年に親元を離れて羅須地人協会を掲げ、農村の生活改善を目ざしていた頃には、自らの行動を称して「出家」だと母親に言っていたということです(森荘已池『宮沢賢治の肖像』p.217)。この頃、賢治の食生活を心配した妹のクニが、兄のもとに母の手料理を何度持って行っても、賢治は頑として受け取らなかったので、クニはいつも泣いて帰ったということです。

これも、真に「あらゆるひと」の同胞として生きるためには、家族の絆を断つほどの覚悟が要るのだと、賢治が考えていたためだろうと思われます。

ところが、このようにして賢治が現世の肉親から離れようとしていた姿勢は、二度の大病を経て、変化を見せたようです。

「雨ニモマケズ手帳」の(1931年)10月29日の日付の箇所に、賢治は下のように書いています。

厳に

日課を定め

法を先とし

父母を次とし

近縁を三とし

社会農村を

最后の目標として

只猛進せよ

ここでは、法(仏法)を最優先にしているところは以前と変わりませんが、社会や農村への献身のために家族を遠ざけていた従来の態度を転換し、法の次には父母を、三番目には近親を大切にした上で、最後の目標として社会農村が登場するのです。

このような賢治の心境の変化は、いろいろな要因によるものでしょうが、病を契機に自分の考えに「慢」というべき思い上がりがあったのではないかと反省したことや、身内に不義理をしたにもかかわらず病人の自分を再び暖かく迎え入れてくれた家族への、感謝の念もあったのかと思われます。

以上、賢治が抱いていた同胞思想の経過をたどると、当初は「けつしてひとりをいのつてはいけない」と自らに戒め、現世における家族の絆を超出してすべての人の普遍的幸福ばかりを考えていたのが、晩年になるとまずは家族を大切にし、父母─近親─農村と、近くから順に同心円状に願いを拡げていく態度に変化したと言えます。

※

ところで、先日も触れた島地大等の著書に、『思想と信仰』というものがあります。これは、大等の死後1928年に刊行された論文集なのですが、その冒頭に「仏教の同胞思想に就て」という一文が収められていますので、その内容を上記の賢治の同胞思想と比較してみたいと思います。

刊行の1928年に賢治は既に30歳を過ぎており、この本自体が若い頃の賢治に影響を与えたとは考えられませんが、島地大等の講話を学生時代から何度も聴いていた賢治ですから、同趣旨の話を耳にしていた可能性はありえるわけです。

さて、この島地大等の論文は、次のように始まります。

云ふ迄もなく、全人類は互に兄弟・姉妹であると云ふ同胞思想は、東西古今、所謂道徳の存する所、宗教の存する所には、何処でも普通に行はれて居る思想であつて、さして珍しい思想ではない。然るに今、自分は仏教に説く所の同胞思想を論じて見ようと考へたのは、一面、仏教の同胞思想が、普通一般のそれとやゝ趣を異にして居る点のあるのと、今一つは過去の日本に行はれた同胞思想、即ち家族主義なるものは、此の頃一般に学者・識者の間に考へられて居るものとは、違つた立場から考へ直さなければならない点があるのではないかと考へられる所から、特に此の題目を捉へて一言したいと思ふのであります。

(島地大等『思想と信仰』p.5)

大等は、仏教の同胞思想は「普通一般のそれとやゝ趣を異にしている」と述べ、それを「仏教の神秘的同胞主義」と呼んでいます。一般的な同胞思想は、同じ民族であるとか、同じ信仰を共有しているとかいう共通の属性を基盤とするために、その範囲には制約があるのに対して、仏教の場合は輪廻転生という一種の「神秘」に根ざすことによって、同胞性が「全ての衆生」にまで普遍的に拡大されるのです。

大等は、そのような仏教的な同胞主義の典型例として、『楞伽経』の「断食肉品第八」を引用します。

大慧よ、一切の衆生は、無始より

来 、生死の中に在りて輪廻して息 まず。曾て父母兄弟男女眷属乃至朋友親愛侍使と作 り、生を易 へて鳥獣等の身を受けざるは靡 し。云何 ぞ中に於いて之を取つて食 はんや。大慧よ、菩薩摩訶薩は諸の衆生を観て己が身に同じうし、肉は皆有命の中より来ることを念 ふ。云何 か(之を)食 ふに〔忍びむや〕。大慧よ、諸の羅刹等すら、我が此説を聞いて尚ほ応に肉を断つ、況んや法を楽しむ人をや。大慧よ、菩薩摩訶薩は、在在生処に(於いて)、諸の衆生を観て慈念をもて、皆これ親属乃至一子の如くに想ふ。是の故に応に一切の肉を食 ふべからず。(「国訳大乗入楞伽経」『国訳大蔵経 経部 第4巻』p.193)

これを見ると、古来の経典においても、信者に肉食を禁じる理由として、その肉が「曾て父母兄弟男女眷属」のものだから、と説いていたことがわかります。

つまり賢治が、目の前の魚が自分の父母兄弟姉妹に思えると言って苦しみ、肉食を避けるようになったのは、別に特異なことではなくて、経典に記されたオーソドックスな論理だったのです。

また島地大等は、『歎異抄』から親鸞の言葉も引用しています。

親鸞は、父母の孝養のためとて、一返にても念仏まうしたること、いまださふらはず。そのゆへは、一切の有情はみなもて世々生々の父母兄弟なり。いづれもいづれも、この順次生に仏に成りてたすけさふらうべきなり。わがちからにて励む善にてもさふらはばこそ、念仏を廻向して父母をもたすけさふらはめ。たゞ自力をすてて、いそぎ浄土のさとりをひらきなば、六道・四生のあひだ、いづれの業苦にしづめりとも、神通方便をもて、まづ有縁を度すべきなりと、云々。

(『歎異抄』第五章)

上記の親鸞の言葉は、以前の記事でも引用したことがあるものですが、親鸞もまた、肉親の追善のために祈ったことは一度もないと、言っているのです。その理由は、「一切の有情はみなもて世々生々の父母兄弟なり」ということで、賢治が「青森挽歌」で「みんなむかしからのきやうだいなのだから/けつしてひとりをいのつてはいけない」と書き、死んだトシのことを祈るのを自戒したことと、重なり合っています。

すなわち、賢治の過激さと、親鸞の過激さは共通しているのです。

さらに最後の方で島地大等は、日蓮の言葉も引用しています。

四恩とは心地観経に云く、一には一切衆生の恩、一切衆生無くば衆生無辺誓願度の願を発し難し。又悪人無くして菩薩に留難をなさずば爭か功徳をば増長せしめ候べき。二には父母の恩、六道に生を受るに必ず父母あり、其の中に或は殺盗・悪律儀・謗法の家に生れぬれば、我と其の科を犯さゞれども其の業を成熟す。然るに今生の父母は我を生て法華経を信ずる身と成せり。梵天・帝釈天・四天王・転輪聖王の家に生じて、三界四天をゆづられて人天四衆に恭敬せられんよりも、恩重きは今の某か父母なる歟。

(日蓮「四恩抄」)

ここで、日蓮の考え方は親鸞よりもある意味「現世的」で、基本としては「一切衆生」に恩があることを前提としつつも、その次に恩があるのはこの生の「父母」だと言うのです。

今生の父母のおかげで、自分は人間の身に生まれ、仏教と出会うことができて、さらに「法華経を信ずる身と成せり」という結果を得たのです。このような機縁を与えてくれた現世の父母に対して、日蓮は「梵天・帝釈天・四天王・転輪聖王の家に生じて、三界四天をゆづられて人天四衆に恭敬せられんよりも、恩重き」と、最大限の言葉でその恩を強調しています。

賢治の場合も、父親は浄土真宗の門徒ではありましたが、幼少期から篤く仏教の信仰を育んでくれた上に、青年時代に島地大等篇の『漢和対象 妙法蓮華経』を賢治に与え、一生の信仰と出会わせてくれたのです。

日蓮の言葉に従って考えると、これほど重い恩はないということになります。

※

以上のように、島地大等の「仏教の同胞思想に就て」を参照すると、賢治が抱いていた同胞思想は、極端に見えたり途中で変節したように見えたりしながらも、実は伝統的な仏教の論理に収まるものだったことがわかります。

若い頃の賢治の極端な博愛主義的同胞思想は、古来の仏教経典や親鸞の思想を直接受け継いだものであり、晩年になってより現世的で穏当な考えに転じたのも、大きく見れば日蓮的な思想の範疇にあったのだと、理解できるように思うのです。

賢治書簡63(山梨県立文学館『宮沢賢治若き日の手紙』p.26より)

コメント